«Пачупкі». Песня в одном действии.

Республиканский театр белорусской драматургии (Минск) в рамках ХХХIII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом».

Авторы Евгений Корняг и Катя Аверкова, художник Татьяна Нерсисян

Когда рождается ребенок, его отдают куме, чтобы та помолилась о нем. В мире «Пачупак» молиться некому и не за кого. Вместо стука сердца — гул бездны. Вместо люльки — железная клетушка. Вместо купели — стеклянный гробик. Вместо колыбельной — молитва за упокой и плач.

Белорусский режиссер Евгений Корняг выпустил в РТБД «Пачупкі», вторую часть своей трилогии о рождении ребенка, свадьбе и смерти. В первой главе «Шлюб з ветрам / Венчание с ветром» задавалась тема смерти как невозможности переродиться в любви и свободе. В горизонтальном мире было некому задать вопрос и не от кого получить ответ. Вместо неба — зеркальная панель, в которой отражается только человек. И панель эта придавливала актеров к столу, по которому разливалось красное вино — кровь — и пачкало белое платье.

Белорусские свадебные обряды стали источником для постановки. И смотрины, и суборная суббота, и посад мелькали в начале, но все сносит ветром. Свадьба становится местом столкновения архетипических паттернов.

Чтобы выйти к хтоническому, Корняг в «Шлюбе» отказывается и от сюжетности — вместо этого звук становится и формой, и содержанием. Шум, гул, скрежет, выкрик, плач, песня. Обращение к народно-природному, первобытному необходимо, чтобы взглянуть на то, с чего все началось. Когда мир погрузился в цикличный хаос. Для этого режиссеру нужны не роли, а песенные и в то же время архетипические образы: Невеста (Анна Семеняко), Жених (Артем Курень), Мать Невесты (Галина Чернобаева), Мать Жениха (Татьяна Мархель). Безымянные, они не способны разорвать старые связи и построить новые. Жених выбирает свою Мать и бросается ей на руки. Невеста не может покинуть свою и кидается к ее коленям.

Дихотомия черного и белого, заданная на уровне сценографии, находит продолжение в столкновении мужского и женского, нового и старого, вечного и ежесекундного, свободы и несвободы. Поруганная подневестница, после изнасилования гостями-мужчинами под горестный женский плач, осматривает свой окровавленный вином подол белого платья. Мать Жениха легко отталкивает Невесту одной лишь песней, в которой говорится, что видал он многих девушек, а выбрал эту. Единственная мажорная песня (вероятно, после венчания, оставшегося за рамками спектакля) утопает в горе и страдании человеческом, выразимом только в народном стенании. Желание/нежелание освободиться от пут седовласой Матери разрывают Жениха. В конце, так и не сделав выбор, он теряет способность двигаться. Мир, делимый на черное и белое (темным пространством и ярким светом), верхнее и нижнее (действие спектакля разворачивается за столом, под столом и на столе), собирается в одно целое в боли и страдании, оставляя героев в невозможности стать другими.

В конце, после разрыва связей Жениха и его Матери, теперь уже жене придется поднять его, слабого, парализованного, на руки и сопротивляться ветру, который раньше сбивал всех с ног. Связи снова возрождены. Так миф закольцовывается, а хаос и тьма поглощают мелькнувшую свободу.

Вторая часть трилогии Корняга — «Пачупкі» — была создана той же командой, что и «Шлюб з ветрам».

Только теперь на сцене мир после хаоса, принесенного ветром. Мир после апокалипсиса, уже погибший. Или же мир до хаоса. До большого взрыва. До сотворения божественного мира. До появления Адама и Евы. Мир утробный, черный, не дышащий, еще не рожденный.

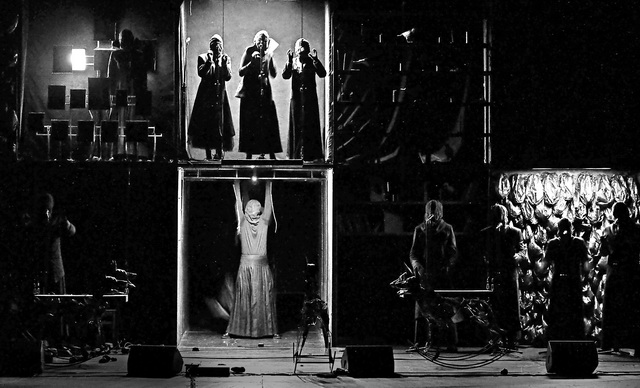

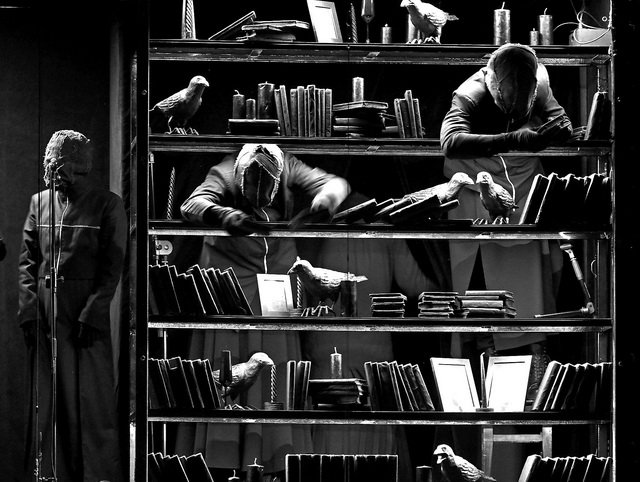

И в таком мире остается только не жить, не выживать, не существовать. В мире черном, разделенном на кельи, выстроенные в два «этажа» пещерного города. Две заполнены вздымающимися черными пакетами-легкими. Третья наполнена углем и черными пупсами, похожими на существа из славянских мифов — игош — безногих и безруких младенцев, умерших до крещения. Также на оба «этажа» растянулся книжный шкаф, вскоре на полки взгромоздятся вороны. Несколько келий остаются пустыми, и одна становится коридором, ведущим в невидимую зрителю глубину конструкции и за нее.

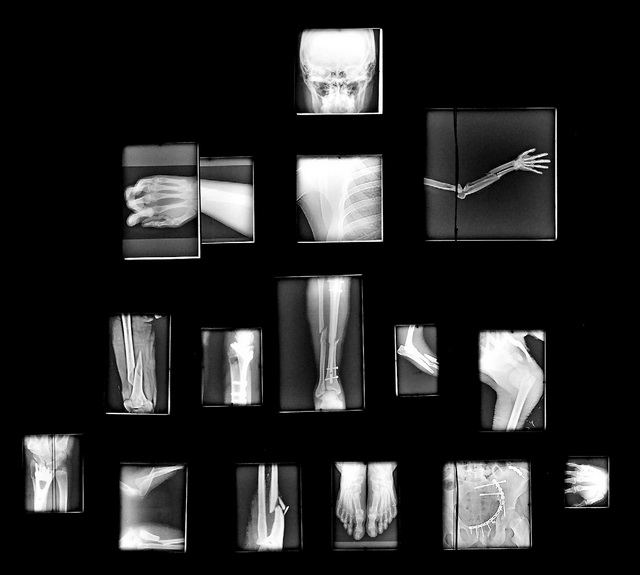

Над комнатой с углем расположено множество небольших экранов, которые закрываются створками. На них высвечивают рентгеновские снимки детей в утробе. Черно-бело-серые изображения будущей жизни пугают, младенцы на них напоминают скорее экспонаты Кунсткамеры. Среда вокруг слишком ядовита, чтобы, кроме пакетов, на сцене задышало еще хоть что-то.

Экспонатами Кунсткамеры становятся и дети в недавней премьере Корняга «Сердцедер» в «Karlsson Haus», в которой режиссер развивает тему несвободы, и снова через историю о матери и ребенке. Историю о матери, заточившей своих детей в клетки. Перед тем как создать эти клетки, она уничтожает мир, что окружает ее чад, вместо сада для игр остается «ничто». Это становится точкой долгого процесса расчеловечивания. Ее дети, затворенные в клетке, превращаются в черных пупсов «Пачупак», а клетки — в железные люльки.

Пачупкі — веревка, которую привязывали к ноге, чтобы качать люльку и руки при этом были свободны. Только покачать некого. Звук биения сердца становится похож на радиоактивный треск. Вместо первого крика ребенка — крик матери от боли потери дитя.

В «Пачупках» между рождением и смертью нет промежутка жизни, а потому колыбельная становится страшным, таинственным, заупокойным плачем. И если в «Шлюбе з ветрам» песни вступали в какие-то отношения с действием, как, например, в сцене, когда безвольный Жених пропевает «Конь подо мною, бог надо мною, остренький мечик у меня под рукою», то в «Пачупках» песенное, визуальное и действенное сливаются, одно врастает в другое. Здесь нет ни нарратива, ни композиции. Драматизм не создается развитием конфликта, завязкой, кульминацией и развязкой. Их в спектакле нет. Вместо этого драматизм создается песенно-визуальными образами.

Белый свет больше не вступает в конфликт с тьмой вокруг. Он делает черное еще чернее. В этой темноте растворяются безлицые существа в рясах-балахонах. Их головы замотаны в черные лоскуты тонкой ткани, закрывающей и рот и глаза. У них нет ни возраста, ни пола, ни личности, ни человечности. Они — вестники глубинно-родового, плакальщики, испускающие вопль-крик-шепот-стон-вздох по «ничто».

Для выговаривания-пропевания этого «ничто» снова выбираются народные песни, которые приобретают современное звучание благодаря композитору и музыкальному руководителю Кате Аверковой. Белорусские песни о рождении ребенка, о молитве с просьбой о его счастливой жизни. Песни об убийстве ребенка его матерью, что хотела бежать на Русь, танцевать в хороводе. Песни о беременности, нежеланной всей семье. Песни об убитых на войне. Песни о невозможности родить(ся). Песни о необходимости/неизбежности познания горя.

У каждой песни своя тональность, свой смысл, однако они сливаются в единое полотно. Даже когда зловещим шепотом один из исполнителей, невидимый в темноте, разбивая песенное речитативом, произносит детскую считалочку: «Ішла курыца міма сеткі, а за ёй злыя дзеці, кох-кох, адзін здох».

Народное продолжается и в визуальных образах. Так, в одной из сцен проводится один из обрядов Радзіны — омовение новорожденного. В стеклянную купель грубо укладывают несколько пупсов, заливают водой и топят. В этот момент хором пропевается история о матери, утопившей нежеланного ребенка. Сакральность утеряна, отобрана, уничтожена, утоплена.

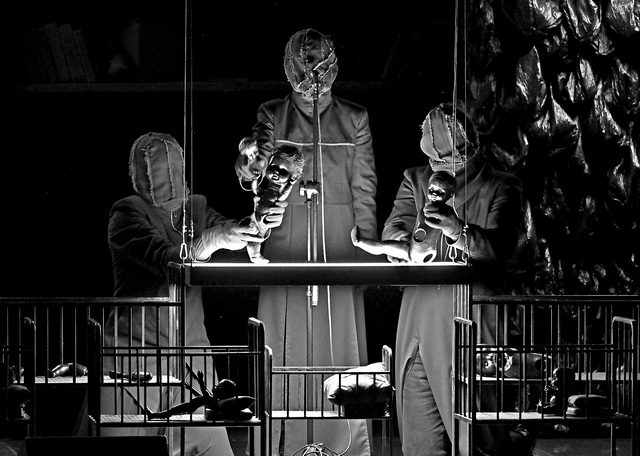

Корняг сделал самую живую материю — человека — неживой. Актерам отказано в свободном жесте, они движутся по заданным траекториям. Будто солдаты — шаг, разворот, шаг, разворот. Будто марионетки с плохо натянутыми нитями — подергивание плечом, судорожные конвульсии. Будто падальщики — четкими, резкими движениями раздирают обугленных кукол и скидывают книги, ставя вместо них воронов. На бесплодной земле остается место только для кладбища. «Гняздзечка звівае, а дзетак не мае».

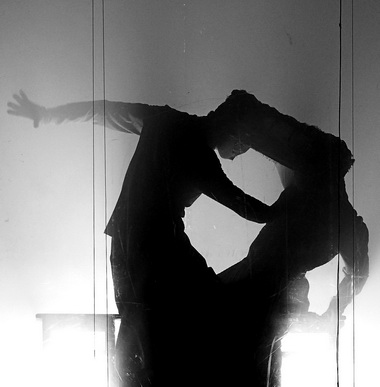

Исполнители — хор древнегреческой трагедии, из которой вычеркнут бог, полубог, человек. Слитые воедино, двенадцать актеров-певцов становятся проводниками состояния этого мира, трансляторами инверсированной морали. Они и теневые фигуры, и обитатели, и заложники реальности спектакля. Силуэты рассеиваются в темноте и перетекают из кельи в келью или на авансцену. Будто заведенный механизм, они расставляют железные люльки, берут пупсов, оценивая их, отделяя руки-ноги-головы от туловища, раскладывают по клеткам. Будто жители пещерного города, катакомб, они привыкли к тьме и сами стали тьмой. Будто заложники чудовищного эксперимента, они связаны друг с другом микрофонными проводами и связывают друг друга черными тканевыми полосами, перетянутыми от одной стены коридора к другой, будто липкая паутина. Они продолжение каждого из них. В одной из сцен, когда звучит песня о братьях, что пошли сеять и жать, да посеяли горе, двое исполнителей оказываются в подсвеченной верхней келье. Их головные повязки слиты в одну, что диктует им пластику. «Братья» будто не могут решить, что же они хотят — разорвать связь или нет. Когда они пытаются разойтись по разным углам, их стягивает обратно друг к другу. Они снова сливаются в одно, и тела невозможно различить. И снова стремятся в разные стороны. Невозможность сделать выбор, принять решение, шагнуть, вздохнуть. Возможно только дальше петь о войне, о боли, о смерти.

Однако есть и тринадцатый исполнитель (Артем Курень). Он также не имеет роли. Но сильно отличается от других. Он обладает живым телом — у него оголен торс. Оттого и его пластика совсем иная: подвижная, резкая, мягкая, свободная. Он выбирается из горы пупсов под колыбельную «Кот, не будзі маё дзіця». Долго борясь с игошами, он все же вырывается. Он абсолютно чужд этому миру, он живой, а потому его подвергают обряду инициации — долгому и методичному обвязыванию головы черными тканями. Ни видеть, ни слышать, ни говорить.

Однако даже так он остается инаковым. Тринадцатый кого-то ищет в отсутствующей люльке, привязанной с двух концов светящейся перекладинке, — долго пытается ее сначала поймать и так же долго всматривается в пустоту. Позже он все же найдет, убаюкает и накормит дитя. И уложит его в люльку, настоящую. Не железную. Ради этого он преодолеет адских псов — лошадок-качалок с головами доберманов.

И как бы мир ни старался сковать тринадцатого, повязать на него веревки, герой все же в последнюю секунду спектакля снимает путы, а хор — повязки с головы. Возможно, пока один свободен, остальные рабы не навсегда? Хотя тьма так не рассеялась…

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)