«Данте. Божественная комедия. Вариации на тему».

Фестиваль БТК «Фундамент»

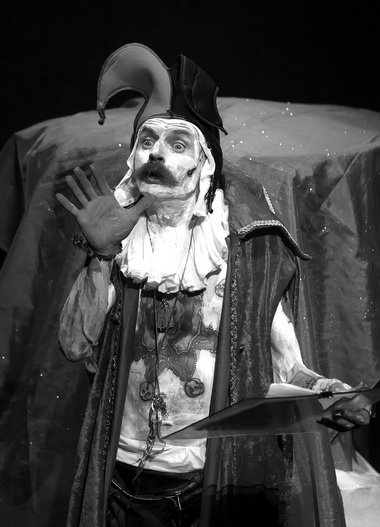

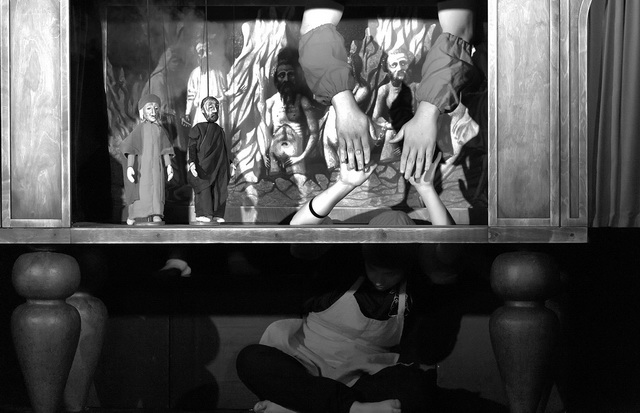

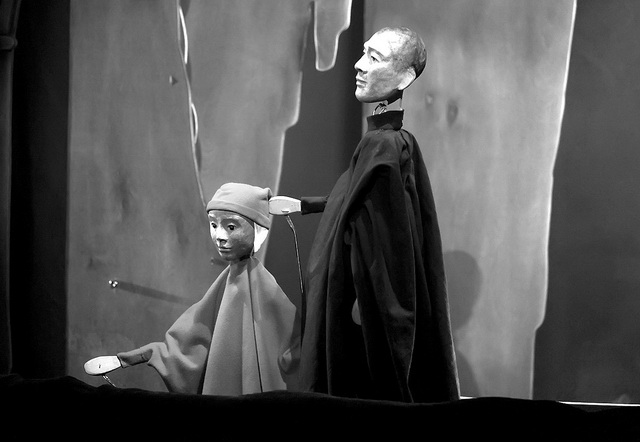

В сентябре Большой театр кукол и образованный на его базе Центр развития режиссуры провел фестиваль «Фундамент»: выпускники режиссерской мастерской Р. Р. Кудашова и примкнувший к ним Арсений Бехтерев (недавний выпускник А. А. Могучего, режиссер БДТ) поставили все эпизоды «Ада» «Божественной комедии» Данте. Филологически это определение частей дантовского произведения уязвимо, но фактически фестиваль, состоявший из восемнадцати показов, предъявил зрителям театральный сериал. Игравшимися в фойе «заставками», предварявшими каждый круг ада, были этюды вновь набранного Кудашовым актерского курса: пластические и вертепные. Пластические погружали в таинственную (или псевдотаинственную) атмосферу, а вертепные — с бодрым лейтмотивом «Данте! Дуранте!», с притопываниями и прихлопываниями — предлагали вполне обаятельный краткий пересказ будущих песен в исполнении штоковых кукол Данте и Вергилия и картонных всех остальных. Другим лейтмотивом фестиваля стало появление Данте — мальчика Миши Ложкина в красном спортивном костюме с худи — и Беатриче — мамы Миши, актрисы и режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич — в белом. Красивые особой сосредоточенно-серьезной — духовной — красотой, они, неслышно ступая, шли по черному песку площадки в фойе или вдруг являлись в некоторых эпизодах с тем качеством присутствия, которому сложно найти определение. Потому что это, конечно, не игра, а явленная зрителю частица судьбы удивительной семьи.

Ежедневно, в течение шести (!) дней, встречаясь с коллегами-критиками перед очередным кругом, мы жонглировали формулировками вроде «Три дня в аду» или «Лето в аду». Но в действительности фестиваль стал важным опытом — думаю, что для всех. Размышляя на финальном круглом столе о будущем проекта, мы говорили о том, что хорошо бы поместить его в один, максимум — два насыщенных дня, возможно, сократив и доделав какие-то из эскизов, но сохранив изначальный принцип режиссерского лоскутного одеяла. Потенциально возможен и другой путь, близкий процессуальным проектам Бориса Юхананова, который сам собирает и художественно обрабатывает разнородные этюды студентов своей мастерской МИР в многочасовые сюрреалистические полотна. Кураторами «Фундамента» были Руслан Кудашов и Яна Тумина, но в работы недавних студентов они не вмешивались — лишь их консультировали. Какой путь в итоге выберет театр — увидим, но хочется надеяться, что разность голосов не потонет в общем хоре стилистического единства.

В пестроте играемых на всех возможных площадках БТК эскизов возникали переклички между разными эпизодами (почти каждый делал по два) одного режиссера. Так, фестиваль начинался и заканчивался работами Анатолия Гущина — выпускника самой первой мастерской Кудашова, — и в обеих он оказывался шаманом-демиургом, окруженным сонмом последовательниц (что-то в этой конструкции неуловимо напоминало стилистику работ театра Derevo). Мускулистое татуированное тело, вымазанное чем-то вроде белой глины, — тело, исполняющее некую сакральную пластическую партитуру, и — не очень ловкие движения дилетанток, где патетическое неосознанно оказывается смешным. Текст, читаемый Гущиным, иллюстрируется в его этюдах принципиально разнородными фактурами — тут мех, полиэтилен, стекло, маска, монеты, свеча, ткань, колокольчики, нитки, — собранными вместе по принципу «домашнего театра». В этой китчевой, хаотичной структуре вскрывается особое обаяние лубочных иконок — иллюстрации по первому плану нет-нет да и становятся проводниками в более глубокие слои «Божественной комедии»: пожалуй, только в этюдах Анатолия Гущина текста Данте так количественно много. Если бы театральная неискушенность остальных участниц обыгрывалась, а не скрывалась, если бы прием «деревенского театра» был концептуализирован, а не существовал исключительно по наитию, все вообще встало бы на свои места.

Закольцованными оказались и эпизоды Дарьи Левингер — Песнь 3 и 31. Лимб с античными поэтами и философами был явлен пьяной вечеринкой в сауне, где завернутые в простыни мужчины шутят шутки, иногда смешные, чаще — нет, и пытаются залезть под юбку уборщице в балетной пачке. Тут и песня Псоя Короленко, и случайно забредший Гоголь со словами «зачем вы меня обижаете», и вообще кавээновско-капустническая атмосфера в полный рост, а вот несмешно и все тут.

Казалось, что у второго эпизода, созданного Левингер («Гигантомахия»), тот же культурный код: место действия снова опрокинуто в современность, та же балерина, тот же Гоголь, и вдруг — совершенно иное качество. У Данте это гиганты Антей, Эфиальт и Бриарей, охраняющие девятый круг, у Левингер — застрявшие в безвременье три потрепанные жизнью танцовщицы, вынужденные раз за разом вращаться вокруг шестов и эротично нанизывать на них огромные кубики. Справа на авансцене расположен экран телевизора, транслирующий съемку в режиме реального времени, но со странно сбитым ракурсом. Постепенно становится ясно, что экран — это взгляд младенца в красном — пупса, которого баюкает «балерина» (Наталья Сизова), время от времени оставляющая сынишку товаркам на передержку. В том, как одна из них отчаянно сюсюкает и умиляется (Виктория Войнич-Слуцкая), а другая (Александра Ионова) — дымит младенцу в лицо и не может сдержать агрессию, ведь вырастет будущий мужчина («мужик! козел!»), — столько отчаянной правды угнетенных, что становится не по себе. Красное, белое, розовое, серебристое, блестки, журнал Playboy, который младенцу подсовывают вместо детской книжки, — весь этот нищебродский гламур и смешон, и пронзительно жалок. Сквозное действие эпизода — отчаянно-комичные попытки девушек дозвониться до таинственного перевозчика — «ваша позиция в очереди — 3333», который поможет выбраться из этого проклятого места: «Мы между восьмым и девятым!», «Мы выберемся! Мамочка последний раз поработает и все». Но нет, снова не успевают, и настоящий ад наступает с приходом полицейского, который забирает младенца. «Тебя зовут Данте. Мамочка любит тебя», — все, что успевает сказать незадачливая Антея.

Как и Дарья Левингер, ее коллеги-режиссеры за редким исключением не занимались иллюстрацией текста и не ставили своей задачей его сохранение, но искали ассоциативные ряды, сопрягавшиеся с необъятной дантовской вселенной. Так, эпизод Лидии Клириковой «И да, и нет» — Песни 7 и 8 (круг скупцов и расточителей) — предваряется ее признанием невозможности приблизиться к Данте, а круг со скупцами и расточителями превращается в сюрреалистическое кабаре за красным бархатным занавесом, где находится место великолепным Александру Балсанову в роли то ли зайчика, то ли собачки (Сатана) и Анне Сомкиной в балетной пачке (Фортуна), прыжкам на батуте, шуму и дыму, игре на концертино и актерским этюдам с предметами. Как и многие эскизы «Фундамента», эта режиссерская работа с точным авторским определением «трагикомическое сальто-мортале» показалась бы не только изобретательной, но и целостной, если бы была вдвое короче (и, конечно, не заканчивалась бы на полном серьезе исполняемой под гитару песней про любовь). В каждом эскизе «Фундамента» был найден интересный прием, но не всем хватало внутренних или внешних ресурсов на его разработку — нередко казалось, что высказывание закончилось, но до положенного часа еще нужно что-то сделать. Так, любопытной работой с пространством был эскиз Романа Фурштадского «Юбилей» (Песни 18 и 19): разделенные на три группы, зрители становились свидетелями монологов прикованной к золотой ванне Фаиды (томная и блистательная Ирина Кривченок), Невесты (банальность истории, увы, не позволила монологу неординарной актрисы Златы Кладницкой стать событием), Данте (гротескная работа Регины Чертковой). Однако перемещение между разными частями сегментированного фойе, просмотр монологов в разном порядке разными группами не придали этому опыту ровно никакого добавочного качества. В эпизоде «Чакко я есть» (Песнь 6) Роман Фурштадский экспериментирует с жанром стендапа. Артист Михаил Гришин с очень идущими и ему, и заданным правилам игры лоском и самоуверенностью сочно рассказывает историю о путешествиях в плацкартном поезде (запахи еды, да!), белорусском хлебосольстве, заказах в Wildberries и ночном обжорстве. Тенета потребительства, транслируемые артистом, коварные и притягательные (недаром за его спиной — гипнотические проекции вращающихся кругов), чутко обнаружены Романом Фурштадским и как будто не очень нуждаются в том, что следует за стендапом дальше. Появление из зала псевдоэлектромеханика (Дмитрий Скрябин) еще льет воду на мельницу этого остроумного и зловещего шапито-шоу, а вот проповедь в исполнении Ильдара Юсупова и скетч с участием толстопузой куклы как будто просто разматывают столь удачно собранный поначалу ассоциативный клубок.

К слову о куклах — их было в фестивальных эскизах не так уж много (а классическим кукольным эпизодом был лишь один — «Мухи» Влада Тутака, стилистически близкий его «Льву и птичке», но балаганчик с разновеликими куклами на этот раз оказался выразительно смонтирован со снятыми на видео актерами в живом плане), но дело, конечно, не в количестве, а в специфическом, воспитанном у «кудашей» мышлении через предметы и фактуры, возможности соединять разные типы актерского существования. Так, в эскизе «Смоль» Алены Волковой (Песни 22 и 23, круг лицемеров и мздоимцев) Данте стал деревянной конусовидной куклой на колесиках, молчаливо курсировавшей между существами с набеленными лицами, что по очереди высовывались из люков сцены, пока не вылезали окончательно. Эти одинаковые «судьи» в натянутых на голову черных резиновых шапочках, серых париках и гидрокостюмах эстетически отсылали к фирменному стилю Тима Бёртона, а смыслово, конечно, наследовали фантасмагориям Льюиса Кэрролла. Смешные и пошлые, коррупционеры высокопарно выкрикивали «Наша Флоренция!», «Да кому нужны доказательства!» и «Запретим!» и силились устроить суд над Данте, по законам абсурда утопая в собственной болтовне и не осознавая, что в беде — они, а не он. По-настоящему смешной текст — так, «судьи» настаивали на необходимости остановить дантовский «демарш до Рая» и поминали золотой ершик — обладал аристофановской остротой (нельзя не вспомнить «Лягушек») и злободневностью, а ритмически выверенное существование артистов превращало их в оживших кукол-дергунчиков: самым живым здесь казался бессловесный деревянный Данте.

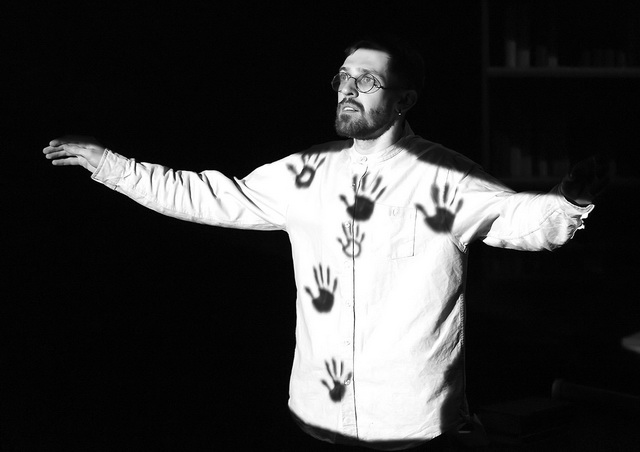

Важным вкладом фестиваля в театральную жизнь Петербурга стало открытие широкой публике актерских имен — незаслуженно мало известных или известных исключительно в сегменте независимых поисков: таких, например, как королева петербургского авангарда Любовь Яковлева («Пепел» Арсения Бехтерева про девушку-эмигрантку и «О бедный дух» Марины Хомутовой о творце и деструкции). Эпизод Алены Волковой «Огненный дождь (Maestro)» (Песни 14 и 15) стал моноспектаклем удивительного актера Алексея Артёмова. В роли Брунетто Латини он создает сложный образ внутренней хрупкости и обреченности, мудрости и мягкости. Его книжный мир, внутри которого оказываются и фигурки Данте с Беатриче, не выдерживает столкновения с реальностью, с правдой о собственной природе и неготовности мира ее принять: «Ты создал меня таким!» Проекции зажигают прямо на белой рубашке артиста пляшущие огни, а навязчивый образ святого Себастьяна становится метафорой нетленной красоты, неподвластной моральным оценкам. Еще одним открытием «Фундамента» стал актерский дуэт актрисы Александры Ионовой и Вадима Белопухова в эскизе «Ересь» (Песни 9–11) Алексея Егорова. Круг для еретиков и лжеучителей обрел вид звукозаписывающей студии ярко-красного цвета, куда, как в санаторий, прибывает любезничающая семейная пара. Медовые речи постепенно начинают звучать все более зловеще, нежность оборачивается садизмом, и все вместе кажется не то нарочито графоманской версией «За закрытыми дверями» Сартра, не то каким-то липким кошмаром, где отдельные предложения если и складываются в единый текст, то общий смысл его на каждом новом витке ускользает от понимания, — поистине наиболее странный зрительский опыт этого фестиваля, который до конца так и не получается осмыслить.

Напротив, в многонаселенном эпизоде Ксении Павловой «Злые щели» (Песни 28–30) смыслообразующей была попытка выхода к неактерскому, немиметическому существованию. На авансцене — женщина с гончарным кругом, что вращается в режиме реального времени, на нем она лепит, и разрушает, и лепит снова, как бы буквально материализуя тот «замес», что в глубине сцены явят танцовщики, сверху наполовину скрытые занавесом (почти как в знаменитом «Основании» футуриста Маринетти). Глухие и слабослышащие танцовщики (выпускники театрального факультета РГСАИ) владеют телами, но агрессивным пластическим рисунком демонстрируют нивелирование значимости этих тел, а отсутствием речи (этически это сделано буквально по краю — перформеры выкрикивают в микрофон отдельные звуки) являют образ доцивилизационного мира, где единственным языком, в отсутствие умения договариваться, становится насилие (и здесь нельзя не вспомнить Ханну Арендт с ее апологией полисной демократии, научившей взаимодействию словами).

«Фундамент» из восемнадцати спектаклей сложно описать: его фрагменты отказываются собираться в единое целое, придуманный Данте мир стал для молодых режиссеров садом расходящихся тропок, поводом для разговора о сегодняшнем мире. И, честно говоря, слава богу. Тем с большим нетерпением нам остается ждать похода в дантовское Чистилище. Говорят, уже в январе.

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)