А. Островский. «Бесприданница».

«Приют комедианта».

Режиссер Александр Баргман, художник Анвар Гумаров

«Бесприданница» Александра Баргмана на какой-то миг почудилась невольной рифмой к «Чайке» Льва Додина. И там, и там — условность места действия, практически пустая сцена, где воды — магического озера в МДТ и Волги в «Приюте комедианта» — сценографически обозначены лаконично и тонко. Художник Анвар Гумаров в «Бесприданнице» строит на небольшой сцене беседку кофейни на пристани — светлый деревянный помост, серо-голубые реечные передвижные стены, и лишь на заднем плане, у земли светится голубая полоска, в которой угадываешь движение реки. Александр Баргман и правда будто пытается лишить Островского всяких социальных, исторических и бытовых якорей, поставить его как Чехова, в максимально условном времени и пространстве (об исторической эпохе напоминают разве только стилизованные «под старину» костюмы). Здесь, как у Чехова, невозможность побега из провинциального захолустья — это не вопрос денег, обстоятельств, а нежелание жить эту настоящую, пошлую жизнь. Здесь Париж как Москва у чеховских сестер — лишь мечта, передвижные картинки, которые показывают в «волшебном фонаре» — он появится в какой-то момент на сцене, и по его экрану будут проезжать вырезанные из черной бумаги силуэты Эйфелевой башни, балерины, собора. Символ другой жизни… Мечта не только Кнурова, но и Робинзона, и самой Ларисы — неслучайно эта непростая, ох какая непростая Лариса во втором акте, в пурпурно-бордовом платье, будто в тоге, в доме у Карандышева вместо романса исполнит песню на французском — и исполнит так отчаянно, так трагически, так мощно, будто все эти годы она готовилась поступать на парижскую сцену, чтобы играть непременно Федру и Медею, и Робинзон — единственный из присутствующих — по-настоящему оценит ее драматический талант, будет сражен им наповал, и горевать будет по ней именно он, жалкий старый актер.

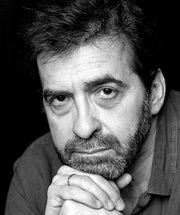

С него начинается спектакль, с Робинзона, с финала, которого нет у драматурга: сначала в темноте слышится пение — горестная песня на древнем языке, потом светает — и на пустой сцене возникает сидящая фигура почти старика в черных лохмотьях, раскачивающегося из стороны в сторону, держащего в руках серую легкую шаль Ларисы. Перемежая русские и иностранные слова, он то и дело бормочет: «Был человек, и нет человека…». Опрокинуты стул, стол, вжавшись спиной в стену, молоденький официант повторяет последние реплики пьесы (так Тригорин в финале спектакля Додина повторит, записывая в свою тетрадку, финальные реплики «Чайки»). Будто отзвук, тень Ларисы еще здесь, вот висит на рейке ее шаль, трагедия свершилась только что, ранним утром, и все, что будет происходить далее, — то ли ретроспекция событий, то ли заново сыгранная драма… Эта закольцованность придает особое настроение и смысл истории: появление Кнурова, не проспавшегося после запойного дня и ночной гульбы, — начало истории или ее финал? Он приходит на место смерти Ларисы, но ни вопроса, ни печали, ни раскаяния — будто бы и не было ее, этой красивой странной женщины. Вероятно, этот пролог нужен, чтобы заявить основную тему спектакля: для всех мужчин, что появятся на этой сцене, Лариса — красивая сломанная кукла, о которой через секунду забывают избалованные мужчины, мальчишки. Был человек — и нет человека, разглядеть ее по-настоящему смог лишь Робинзон, и впервые на моей памяти он сыгран так искренне, так драматически, так объемно, как сделал это на премьере Пламен Пеев.

Островский для Баргмана — драматург «родной», еще с тех пор, как выходил он в «Лесе» в роли Несчастливцева на дорогу цветов, построенную через всю глубину зрительного зала Театра «На Литейном», и шел по ней туда, где ждала его святая сцена. Эта почти фанатичная преданность святому театральному искусству сразу обнаруживает себя и в «Бесприданнице» — и в том, что Робинзон здесь в первую очередь — актер, актер талантливый, чуткий, трогательный, человек с тонкой душой, хоть и горький пьяница, и в том, как неожиданно Лариса вдруг проявляет себя как неосуществившаяся драматическая артистка (Заречная, которая не «сбылась»), да и Харита Игнатьевна в своих нарядах с перьями — то в изумрудном платье (длинное зеленое перо в волосах), то в черном, с корсетом из черных перьев, манерная и сексапильная — словно примадонна провинциального театра. Но вот на второй сквозной теме Александра Баргмана — любовь (убийство любви, умирание без любви, любовь как кислород, как единственная ценность и оправдание жизни) — здесь, в этом спектакле, спотыкаешься. На премьерных показах сложилась неожиданная композиция: в первом акте ансамбль из великолепных мужских характеров (от Кнурова, Карандышева до Робинзона) «играет» свою королеву, Ларису Огудалову. И это разнообразие уводит на второй план собственно лирическую линию, ту самую любовь между Паратовым и Ларисой — она оказывается наиболее прямолинейной, не слишком интересной — какие, скажите на милость, любовь и страдания, когда есть Кнуров?

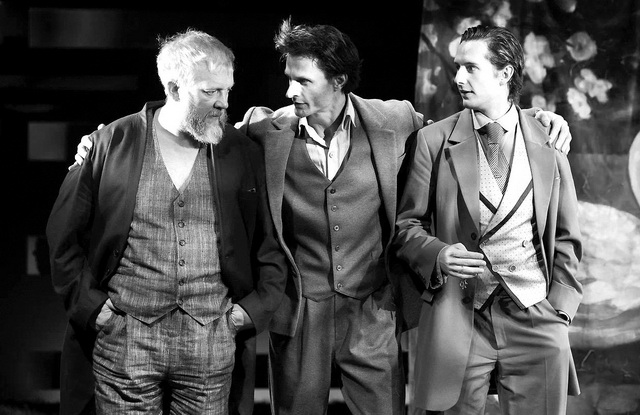

В чем, безусловно, всегда силен Александр Баргман — так это в том, как собирает актерский ансамбль. Как чудно, обаятельно существуют актеры, купаясь в ролях, бесконечно придумывая подробности жизни своего персонажа. Купец Кнуров Павла Юлку (гранд-премьер, по которому смело может стонать первая сцена города) вырастает в невероятно притягательно-отталкивающего героя с мощной харизмой и внутренней силой, которой он исполнен и о которой знает. Жилетка под сюртуком надета на голое тело, красноватое лицо, заросшее спутанной бородой, глубоко посаженные светлые глаза, мощная фигура — он все делает не спеша, говорит будто цедит, его медленные шаги, один молчаливый взгляд на стол и стул — и мальчик-официант бросается со всех ног поднимать их, все тот же указующий взгляд как жест — и вот уже и чай в чайнике несут опохмелиться, и залпом тот «чай» будет выпит, и не возникнет вопросов, как провел эту ночь купец Кнуров. В противоположность ему — шустрый, говорливый, с иголочки одетый молоденький Вожеватов в исполнении Станислава Горелова. Когда видение Ларисы неожиданно материализуется перед их столом — сексапильная молодая женщина, которая, как кошечка, нежится и ложится на пол перед Кнуровым, — то им все сильнее овладевают вожделение и мечта — будто просыпается дремавшая гора. Он не может отвести взгляд от своего видения, идет за ней, как на привязи, а после, мечтательно протянув «в Париж прокатиться, долго ли влюбиться», приоткрывает заветное мечтающего купца, которому уже мало власти и денег — ему нужно еще и душу надорвать, потешить свою самую мякотку. Неудивительно, что их дуэт с Харитой Игнатьевной (несравненная Анна Вартаньян) — это встреча двух комет с приблизительно одинаковым градусом желания удовольствий от жизни: Вартаньян играет комическую «роковую» женщину на пике сексуальности, вероятно бывшая любовница Кнурова, она томится и ластится к нему под звуки романса, и он еле сдерживает себя, чтобы не войти во грех, их диалог наполнен подтекстом, и одно удовольствие слушать, как он по слогам утверждает свое: «об-рес-ти…» А сколько силы в Кнурове, спорящем с Вожеватовым, когда, оскорбившись предложением разыграть Ларису (чтобы он — да уступил усатому прощелыге?!), он насильно вкладывает, вдавливает в руку юнцу монету, чтобы потом произнести: моя взяла… Первый акт спектакля соблазняет разнообразием этих актерских заходов, кунштюков, красок, сочиненных сцен (как смешно Паратов запрыгивает на колени Харите при первом появлении и ведет с ней диалог в этом положении), но порой кажется, что это изобилие лишает драматизма линию Ларисы и Паратова.

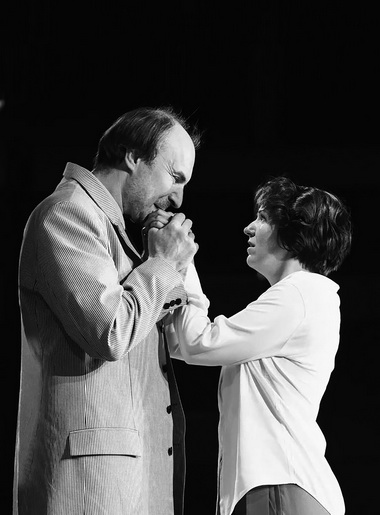

Лариса Олеси Казанцевой — не юная романтичная барышня с разбитым сердцем и слезами на кончиках ресниц, а молодая соблазнительная женщина: темные короткие кудри, обрамляющие лицо, мягкие, женственные очертания тела под простым светлым костюмом. В ней, в этой Ларисе, чувства бродят будто под темными водами, и эта магия и кажущаяся отстраненность, недоступность и манят мужчин городка. Она же эту жизнь проживает будто во сне: на лице и в голосе — скука, скука, скука — от Карандышева, от маменьки, от всего. Ее любовь — аритмия: есть любовь — есть жизнь, нет любви — нет жизни. Появление Паратова — как триггер ее болезненной зависимости, этого странного влечения, в которое она радостно падает, как падает с Паратовым на сено-солому после ночной поездки, готовая выполнить любую прихоть, любое его желание. И это «падение» ей к лицу — цыганщина, в которой ее упрекает Карандышев, — она по ней скучает, в ней она готова погибнуть (она вспоминает об этой цыганщине как о времени, когда она жила!), и идет она на эту гибель вполне осознанно, без единого сомнения. Он позвал на ночную прогулку — она только и ждала («Если тебе нужна моя жизнь — приди и возьми ее»). Но любовная дрожь разыграна ожидаемо: вскрик, страх, любовь в глазах, дрожание в объятиях любимого. Паратов Евгения Славского, поджарый, молодой, красивый, кажется, что жесткий и жестокий — вот эту жестокость очень хорошо поначалу держит актер, произнося, красуясь: «Что такое „жаль“?» Услышав о предстоящей свадьбе Ларисы, внезапно грохнется на спину без чувств и будет долго приходить в себя, и этот переход сделан очень остро и хорошо. Но дальше — тоже слишком «дежурно» — слезы в голосе, признания в любви… То Паратов с приятелями (он приобнимает за плечи Вожеватова и Кнурова так, будто они со школьной скамьи закадычные друзья) изображает из себя уверенного игрока: рискнул и проиграл свое состояние, брак — просто удачная сделка; то пускает слезу в голосе и «переживает» свои чувства к Ларисе. Откуда это раскаяние и любовь, а потом — отчуждение, жестокость, с которой он затевает ночную прогулку на катерах? Все-таки — жестокий мальчик или влюбленный мальчик?

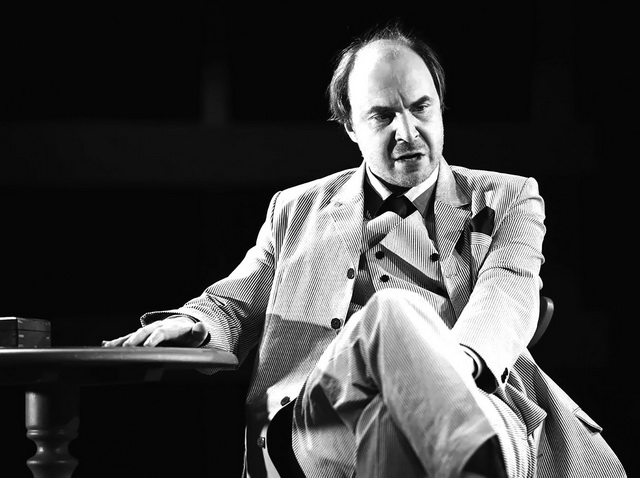

В противоположность первому акту второй более мрачен, но гораздо глубже артикулирован по смыслам и внутренней истории героев. Второй акт принадлежит Карандышеву, именно благодаря ему в спектакле осуществляется подлинная драма, и то, как раскрывается этот персонаж, его история, — в день премьеры было самым большим откровением и удачей этого вечера. Выбор артистов на роль Карандышева не кажется случайным — это Виктор Бугаков и Олег Рязанцев, оба актера тончайшего драматического дарования, способные драму героя будто бы ткать из собственной души.

Карандышев Олега Рязанцева — очень длинный, худой, в светло-бежевом, с лацканами, сюртуке. В первом появлении в кофейне он весь — торжественный, ликующий. Ему, с высоты его роста, приходится буквально в три погибели сгибаться, чтобы дотянуться до уха Кнурова, — и сколько презрения и унижения отсыпает ему Кнуров, не замечая его, разговаривая с ним через Хариту, — такого унижения и правда ни забыть, ни простить нельзя. Для Карандышева унижение, которого он не заслужил, становится идеей фикс. Весь первый акт он будто собирает унижения туда, в сердце, складывает их в свою коробочку, как копил их три года. «Три, три!» — он будет долго махать своими длинными пальцами перед лицом Хариты, не в силах выговорить от подступившей ярости «три… три года!» И та ярость, та жажда мщения, которая внезапно выльется из него наружу, когда он с исказившимся лицом будет душить своих воображаемых соперников, скрючивая перед собой пальцы, наводя ужас на Хариту, и то, как внезапно зарыдает, прижавшись к ней, выплакивая свое унижение, дает понять те пять пудов страдания, которые он несет в себе все это время. Карандышев у Олега Рязанцева не жалок и не слаб, он человек, чья душа вот-вот надорвется, не хватает лишь последней капли до трагедии.

В начале второго акта Карандышев ходит по периметру сцены, читая стихотворение пера Александра Островского:

Снилась мне большая зала,

Светом облита,

И толпа под звуки бала

Пол паркетный колебала,

Пляской занята.

У дверей — официанты

И хозяин сам.

И гуляют гордо франты,

И сверкают бриллианты

И глаза у дам.

Эта странная поэтическая фреска как предчувствие трагедии его лирического героя. Вот в центре сцены вывешен ковер с наипошлейшими лебедями — за этими лебедями и будут поить Карандышева, но мы не увидим того, что произойдет там, важно, что появляющийся Карандышев с бокалом шампанского, смешно и по-дурацки сморщив нос в улыбке, пьян и добр — он вмиг простил всех своих обидчиков, в эту минуту он поистине счастлив. Он словно освободился от всего этого груза, он готов к любви. Тем страшнее отъезд Ларисы для него, тем непоправимее. То, как он берет пистолет и встречает Ларису, их диалог — это и есть настоящий диалог двух страдающих, влюбленных людей, готовых к последнему шагу. Не пьяная запальчивость, но тихое отчаяние и решение. Впрочем, Лариса уже «умерла», она после предательства Паратова уже готова с обрыва в реку, «утонула» на наших глазах, кружась с якорем в руке. Долгожданного выстрела не происходит. Карандышев задает ей вопросы тихим голосом, словно умоляя, умоляя не дать ему совершить выстрел. И лишь на последнем ее: «Чьей ни быть, но не вашей» — он тихо, шмыгнув носом, произнесет почти нежно: «Не моей?» — и нажмет на курок. Выстрела нет — лишь дымок из дула пистолета. И в этом дымке словно исчезает, растворяется Лариса, уходя за кулису, оставив после себя лишь шаль. Будто бы и не было никогда. Драма окончена.

«Бесприданница» Александра Баргмана — спектакль, как и все спектакли, где очень тонкие связи между актерами, что называется, на вырост, нужно время, чтобы сыгралось, срослось, где-то успокоилось это море, но есть в нем тот звук оборвавшейся струны, который уже сейчас можно расслышать и который оказывается драгоценным эхом.

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)