«Сердце Пармы». Опера по мотивам романа А. Иванова.

Театр-Театр (Пермь).

Дирижер Кирилл Бузмаков, композитор Александр Платонов, режиссер, хореограф Олег Глушков, художник Маша Левина

Среди вопросов, бесконечно и ежеминутно задаваемых коллективным и индивидуальным сознанием, есть те, что звучат снова и снова. Потому что они о человечестве, о своем обществе, своем этносе, о самих себе. Эти вопросы задают аборигены-таитяне на картине Гогена, великий Иммануил Кант, смятенные герои Достоевского, задаем и мы, грешные, сегодня, как и на заре человечества, тревожащиеся о своем существовании и своей сущности, о жизни тех, кого мы родили. Кто мы такие? Откуда мы пришли? Куда идем?

Когда искусству удается дать глубокий, точный и волнующий ответ на эти вопросы, его произведение становится Событием. Я стал свидетелем такого События в пермском Театре-Театре. Родился спектакль, жанр которого определить непросто.

О жанре спектакля. «Сердце Пармы» — радикально-творческая переработка одноименного романа Алексея Иванова, соединившего в увлекательном нарративе исторические реалии с вольностями фэнтези. Спектакль, поставленный Олегом Глушковым, удаляется от первоисточника, с которым связан формулой «по мотивам», и уходит в свою собственную художественную реальность, где практически ничего не осталось от исторического романа и фэнтези. Жанр сами авторы определили как оперу. Отчасти это так, но только отчасти. «Сердце Пармы» — музыкальный спектакль. С первой до последней минуты в нем звучит музыка (живым оркестром вдохновенно и точно руководит Кирилл Бузмаков). И это не «музыкальное сопровождение» действия — к музыке Александра Платонова вполне подходит слегка подправленная знаменитая формула Ницше: «рождение,, Сердца Пармы» из духа музыки«.

В «пользу» оперы можно отнести и вокальные аспекты музыкальной партитуры, где, правда, собственно пение занимает весьма скромное место. Но спектакль как целое — это прежде всего бес- или, точнее, внесловесное и вневокальное существование актеров, по преимуществу пластическое, пантомимическое, сравнимое (с большими оговорками, но не с бoльшими, чем если сравнивать спектакль с традиционной оперой) с драмбалетом. И не зря ведь Олег Глушков назван не только постановщиком, но и хореографом «Пармы», вместе с которым спектакль делала и режиссер по пластике, опытный хореограф и данс-педагог Ксения Малинина: выразительное движение, экспрессивная пластика — важнейшие строительные элементы языка «Пармы». Но и балетом все это делает спектакль лишь отчасти. Черты «Сердца Пармы» ощутимо до- или протооперны и протобалетны. В них — то (древнее, почти «изначальное»), из чего когда-нибудь, впоследствии, родятся знакомые и привычные нам опера и балет. Помните: «Она еще не родилась, она и музыка, и слово…»? Платонов и Глушков работают — где вполне осознанно и «знающе», а где — интуитивно, — извлекая из своего бессознательного древние архетипы-протоформы культуры человечества, его только-только рождающихся общностей: племен, этносов, обществ. Как назвать «это», тонко почуянное, уловленное фантазией талантливых создателей «Пармы» из недр прошлого? Тут и само-то слово «жанр» кажется неуместным. Вышло что-то буквально дожанровое, протожанровое и даже до- и протосценическое — но такое, в котором зародыши всех нынешних сценических жанров. У историков древней культуры и искусства это называется синкретическое. А в качестве существительного просится отдающее древностью слово действо. Где, как и было в незапамятной архаике, элементы пения и пляски, миметического действия и рассказывания о нем вплетены в нерасчленимую целостность еще не знающего зрителей, а свершаемого и проживаемого еще не расчлененным коллективным Я ритуала. Ритуальное действо для древнего коллектива одновременно являлось и актом его духовного бытия, и актом бытия практического, жизненного. Но это уже существование осмысленное, одухотворенное: наполненное устремлениями, вопросами, чувствами, мыслями и смыслами родового сознания. И эта нуждающаяся в ритуале — иначе она не может состояться-осуществиться-мыслить о мире и сознавать себя — духовная форма-«сборка» родового сознания, его духовно-бытийственная целостность называется мифом.

Да, то, что придумали Платонов и Глушков, что им приснилось по прочтении романа А. Иванова и услышалось в диссонансном гуле наших дней, — это древний, первобытный мифоритуальный комплекс — действо о роде и мире. Их спектакль — не реконструкция древней мифологии, что и невозможно (мир мифов огромен и многообразен), да и не нужно авторам: они создали на основе фэнтези Иванова собственную, погруженную в мифоритуальную ауру и словно прошитую мифообразами художественную «историю», заимствовав поэтику ритуала и важные для своего замысла мотивы-темы традиционных мифов.

О чем «Сердце Пармы»? Сюжет спектакля изложен на небольшом листочке программки. Это история отношений двух древних племен: Местных и Пришлых. В мирную жизнь Местных — племени со своей культурой: языческой религией, святынями, обычаями — вторгаются исповедующие другую веру (христианство) Пришлые, убивающие и грабящие Местных, захватывающие их главную святыню, принуждающие их силой принять крещение. Местные сопротивляются, сражаются с Пришлыми. На фоне этой кровавой вражды рождается любовь юного князя Пришлых Михана и принцессы Местных Тиче, венчаемая их свадьбой. Михан пытается примирить два враждующих племени, объединяя их совместным трудом хлеборобов. Однако мир длится недолго. Новое нашествие Пришлых несет новые смерти и разруху, погибает Михан, мир погружается в первозданную пустоту.

Сюжет, что и говорить, отнюдь не (только) доисторический, тем более не (только) мифологический. Но авторы органично встраивают в нарративную структуру спектакля мифологические мотивы и смыслообразы, начиная с самого первого фрагмента.

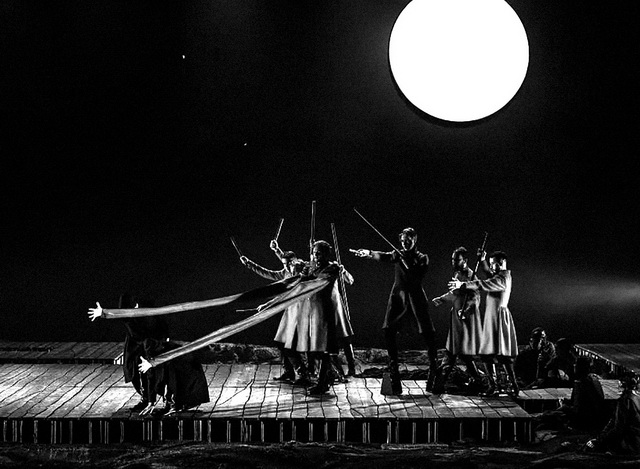

Первоначально-изначальный мир — как и в мифологии многих народов — пустота. Даже не хаос. Безжизненное пространство, моделируемое в «Парме» закрывающим почти всю сцену деревянным настилом и повисшей на заднике мертвой холодной луной. Эта луна — кажется, единственная на весь спектакль «декорация» (художник-сценограф Маша Левина, художник по свету Иван Виноградов) — будет перемещаться потом по вертикали и горизонтали, освещая и наполняя холодом все происходящее, олицетворяя равнодушие мироздания к жизни и истории людей, превосходство над ними. Начало «истории» и истории положит выплывший из хтонических глубин сцены-планеты седовласый воин-лучник, пускающий в мир свою стрелу. Это уже авторский вариант космогонических мифов о начале бытия. У кого-то, как известно, «в начале было Слово», у кого-то — Дело, у кого-то иные первосущности и первособытия, а у авторов — боевая стрела лучника, пущенная «в белый свет» без видимой цели («на кого Бог пошлет»): «в начале была война, вражда». Они — начало мира людей и, как утверждает спектакль, трагический закон их бытия, ведущий этот мир к неизбежному гибельному финалу.

А между началом и финалом уместится узнаваемая историческая реальность, преобразованная, организованная и обобщенная. Мифоритуальная логика, не знающая времени и истории, превращающая «здесь и сейчас» в «везде и всегда», а жизненную повседневную эмпирию — в универсальную структуру бытия, — придает всему, к чему она прикасается, масштаб и первозданности, первоначальности, и вечности. И тогда мир и жизнь берутся «крупным планом», в череде сменяющих друг друга (а в нашу информационную эпоху просто мельтешащих перед сознанием и в сознании) событий, в «суматохе явлений» проступают судьбоносные очертания существенного: сотворение культурного космоса и сосуществование-столкновение в нем бытийных полюсов жизни и смерти, порядка и хаоса, мира и войны, любви и вражды, музыки и лязга крушащих красоту мечей… Вот зачем понадобился авторам «Сердца Пармы» миф и необходимый для его жизни и звучания ритуал.

Мифология — противоположный философии тип мировоззрения. Она не объясняет рациональных причин «истории» («почему»), не интерпретирует целей и мотивов ее действующих лиц, смысла событий («зачем»). Зато она беспощадно констатирует: так было, так есть и так будет. Мифологическая реальность «Пармы» не объясняет, почему и зачем одним людям (Пришлым) нужно непременно подчинять себе других людей (Местных), подчинять материально и духовно — через жесточайшее насилие и смертоубийство. Не объясняет, почему и зачем так невыносимо, так враждебно Пришлым культурное разнообразие, так непереносимо несходство веры, обычаев и образа жизни Местных с их собственными. Почему и зачем нетерпимость и ненависть сильнее любви, а желание господства сильнее красоты и радости единения, совместности, гармонии различий. «Парма» в пермском спектакле — метафора и символ человечества, и у нее жесткое, жестокое и трагическое «сердце».

К этой констатации мифореальность «Пармы» добавляет еще одну, превращая в «мифологему» отношения полов и базовых гендеров человечества. Вражда племен и культур в «Парме» реализуется как противостояние женского (Местные — исключительно женщины) и мужского (представленного только Пришлыми). Источники нетерпимости, вражды и войны здесь — мужчины. Фанатики и человеконенавистники. Женщины — жертвы этих мужских начал, сами отождествляемые с миролюбием, гармонией с природой и себе подобными, преданностью «родному» при терпимости к «чужому». И мне совсем не хочется оспаривать эту авторскую «мифологему» — ни статистически, ни исторически, ни философски. Эстетическая рельефность, художественная суггестивность и убедительность ее вырастают, как ни грустно, из коллективного исторического опыта.

И еще одна важная концептуальная особенность авторской художественной мифологии. Традиционное мифологическое сознание, воссоздавая логику освоения мира людьми, строит свою картину этого мира как противостояние хаоса (природы) и порядка (культуры) и как трансформацию хаоса в порядок. Итог такого мифотворчества — надежно упорядоченное, открытое для ориентации и успешной деятельности людей в нем мироздание, тот самый космос, говоря о котором древние греки непременное добавляли «прекраснейший». Умудренные печальным опытом истории, травмированные этим, неизвестным первым людям, опытом, Глушков и Платонов создают свою мифологическую художественную реальность как борьбу созданного людьми порядка с ими же творимым и потому уже не внешним «природным», а живущим внутри самой культуры хаосом, агрессивным, злобным, враждебным жизни, миру, любви, красоте. И этот хаос явно перевешивает и жестоко отменяет добрый порядок культуры с его нежной женственностью, возвышенными святынями, душевным единением и хрупкой, беззащитной музыкой. Высокая культура в ее музыкальном обличье пробивается сквозь животворный мирный хаос природы, как сквозь звериные темные инстинкты толпы, еще совсем недавно бывшей животным стадом, прорастают преодолевающие эгоизм естества бескорыстные стремления, вера, любовь и надежда. Прорастают, очеловечивают мир людей — и вскоре становятся жертвами торжествующего хаоса борьбы, вражды, нетерпимости и ненависти. Подъемы, творческие всплески и надежды культуры рушатся под натиском людьми же порожденной страшной энтропии. Из пустоты родившийся мир культуры возвращается в ту же сиротскую пустоту мироздания, где нет никакого космоса, нет гармонии и смысла, тепла и любви — и лишь одинокая луна своим мертвящим светом освещает эту страшную пустоту. И даже волчьего воя не найдется на опустевшей Земле, чтобы оплакать катастрофу. Такая вот концептуальная «картина мира». Ошеломляющая зрителей.

Из чего и как сделано «Сердце Пармы»? О нарративном, а на языке театра — действенном аспекте, или «плане», «Пармы» нужно сказать обязательно, и все же начну с других аспектов, связанных с действием, придающих ему совершенно особенное качество: фактуру, колорит, темпоритм, ауру, эстетизм и неповторимую бытийственность, или экзистенциальность, отзывающиеся в психосоматике зрителей. Для конкретизации этого неповторимого качества мне приходится употребить слово аудиовизуальный, формально характеризующее всякий театральный спектакль. В «Парме» два канала информации, слуховой и зрительный, получают важнейшее, самостоятельное и самоценное значение.

Музыка не просто акустический «аналог» общей концепции спектакля, она его духовная сущность, его хрупкая, но внутренне сильная, экспрессивная и экзотическая душа. Она — его архитектоническая основа, исток и смыслопорождающая сила, что выращивает у нас на глазах его нематериальную ткань, пряный первозданный колорит и строгую, рельефную и чистую внутреннюю форму. Но также определяет и впечатляющий своей фресковой лиро-эпической красотой его визуальный план: каждая сцена, каждый сюжетный ход, каждый «кадр» визуального целого, одушевляемые музыкой, являют самоценную, эстетически самодовлеющую и изящно ритмически организованную картину.

Как абсолютно точно давно сказано Стравинским, говорить о музыке можно только с помощью музыки. А у меня лишь суконные, неподатливые слова, не умеющие передавать акустически-интонационное волшебство, неповторимую и не переводимую на другие языки экзистенцию музыки Платонова.

Звучание партитуры Платонова весьма непривычно для воспитанного классическими формами музыки, в том числе оперной, слуха. Изобретенный композитором звуковой материал начинает работать с первых секунд спектакля и оказывает гипнотическое воздействие на слушателей. Музыку рождают прежде всего голоса и музыкальные инструменты действующих лиц (вначале — женщин-Местных): древние коми-пермяцкие пикановые трубочки-дудочки пэляны и деревянные ударные — барабанки (незамысловатая рамочка и ударяющая по ней, тоже деревянная палочка). Женщины одновременно и «поют» (хотя поначалу это трудно считать пением), и дуют в свои пэляны, и постукивают по барабанкам. Голоса женщин и их инструментов негромки, нежны, издаваемые ими звуки разновысотны, индивидуальны темпоритмически, интонационно не прояснены, как будто не оформлены, не подчинены какой-нибудь единой воле, не объединены ни ритмически, ни мелодически, звучат вразнобой. Да и способы звукоизвлечения странные: шепотки, похмыкивания, покашливания, чуть ли не «похрюкивания», сонорная акцентировка отдельных букв. Композитор этим, неожиданно очаровательным, «разнобоем» погружает нас в изначальный, по своей нежной женственной фактуре — растительный хаос природы, органической частью которой еще является племя Местных. Но у этого музыкального хаоса уже есть — и объединяет женщин — другая сторона: буквально у нас на глазах в нем рождается культура Местных, созревают и звучат первые слова членораздельной речи. Нам они непонятны, что придает им странную магию (знающие люди утверждают, что это местные топонимы и имена коми-пермяцких богов). А имена собственные (пусть и непонятные — тем загадочнее, тем волшебнее, тем подлиннее!), как давно показали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, суть выражение мифологического сознания. Но не только они — весь строй музыки А. Платонова рождает и творит реальность мифа, как и ритуала, ценностное содержание которого создается общим размеренно-несуетным темпоритмом партитуры. А когда в действие вступают Пришлые (русские), в музыке начинают звучать, наряду с традиционными обрядовыми звуками-заклинаниями («Ха! Ха-ха! Ха!»), вполне обрядовые фразы типа сказочного «Несет меня лиса!», заклинания ритуала посева («Нам хлеба! Нам в поле!»), интонации и речения православных песнопений. Конечно, здесь важны и действенные, визуальные особенности сценического текста, непосредственная чувственность религиозных и бытовых ритуалов. Но пружиной мифоритуального действа, его чудесного эстетического шарма остается в «Парме» музыка. А «под занавес» она, словно устав от натиска трагических реалий, вдруг неожиданно «взрывается» карнавальным пародированием самой ритуальной торжественности: звучит, причем в каком-то восточном стиле, заезженная до невозможности главная тема Первого фортепианного концерта Чайковского в прекрасно-смешном соединении с мотивом «Прощания славянки». И этот неожиданный для сурово-трагической реальности «Пармы» всплеск радостной силы, творческой игры и освобождающегосмеха для меня прозвучал «двузначно»: и издевкой над официальной социальностью, не умеющей утвердить себя иначе, как путем кровавого насилия, и, одновременно, торжеством возвышающихся над всеми мерзостями истории свободы духа и воли к жизни. Что, правда, не перевешивает апокалиптического смысла финала.

Визуально-действенный план спектакля, сочиненный Олегом Глушковым, конгениален музыке, захватывает зрителя, надолго способен остаться в его памяти (сужу по себе).

Даже в самые трагические моменты «Сердца Пармы» глаза, душа и дух не перестают любоваться визуальной роскошью и красотой сценической реальности «Пармы». К уже названным Олегу Глушкову, Маше Левиной, Ксении Малининой и Ивану Виноградову необходимо добавить автора костюмов Полину Гречко, педагога-репетитора Елену Посохину и помощника режиссера Татьяну Чигвинцеву. И, конечно, артистов, растворивших свои индивидуальности в коллективном целом спектакля, спрятавших свою неповторимость за масками и унифицирующей логикой ритуала.

Визуальная реальность «Пармы» складывается из: пластического языка, вместе с музыкой ставшего ее главным строительным материалом; ритуальной организации каждого сюжетного звена и мизансцены; минималистской сценографии в союзе с изысканной игрой света. Наконец, костюмы, отмеченные безупречным вкусом: благородным колоритом и выразительной фактурой использованных материалов, а когда нужно — острыми акцентами формы и цвета, броскими деталями.

Выделю принципиальные — смыслообразующие — черты этого визуального пиршества.

«Местные». Черные косы, бордовый цвет платьев, взаимное тяготение и единение женщин в пространстве: они не только держатся все время вместе, но буквально льнут друг к другу, а то сходятся в дружный кружок. Музыкальная полифония и обволакивающая всех разом бордовая ткань подчеркивают их социальный «унисон» и в ужасе вражеского нападения, и в радостные моменты свадьбы своей принцессы Тиче, и в трагических сценах насилия, и в самых ярких сценах, где ритуал не только общая форма их существования, но сакральное и возвышенное его содержание. В сцене жертвоприношения, в центре которой колоритно решенный образ самой жертвы — человека-оленя в мертвенной маске, большой меховой шапке с сиротскими, как лишенное листьев дерево, рогами, инвалидными палочками в руках, имитирующими тонкие беззащитные ноги оленя, и в кроваво-красном одеянии. Жестокая норма раннего общества, жертвоприношение звучит как преддверье общей трагической судьбы самих женщин, приносимых в жертву жестоким законам вражды и войны. А самый чарующий фрагмент спектакля — ритуал поклонения Золотой Бабе, прародительнице и главной святыне рода Местных. От ее золотых одежд и золотого тела под ними слепит глаза. Ее первобытный танец (Валерия Медведева) полон величественной грации и доброй жизненной силы, и в этот момент мы вместе с женщинами верим в ее всемогущество, она — гарантия процветания и гармонии.

«Пришлые». У них два обличья, агрессивных и страшных: воины и монахи. Непроницаемые отталкивающие маски, шлемы на головах, гротескно объемные кольчуги — чешуйчатые панцири. И копья в руках. Их приход несет смерть и унижение. В отличие от гармонического единения Местных, их совместность — тупое хаотическое целое стада. Когда в междоусобной схватке за Золотую Бабу они погибают, сваленные в кучу кольчуги и шлемы напоминают верещагинский «Апофеоз войны». А их другая ипостась — монахи-чернецы — ничуть не лучше: те же нетерпимость, злоба и насилие. Именно они лишают Пришлых человеческого облика.

А когда ими движут мирные человеческие помыслы, когда они, без кольчуг и масок, облаченные в чистые белые рубахи, объединяются с женщинами-Местными в праздничном, ликующем ритуале сева или в торжественном ритуале свадьбы, — они становятся людьми, и мы тоже начинаем верить, что не одна вражда присуща роду человеческому и что единство различий может быть не утопией, а реальностью.

Но мир — недолгое состояние мира. Прекрасные влюбленные Тиче (Анастасия Тиунова) и Михан (Александр Гончарук) бессильны перед бесчеловечными законами истории. Милая трогательная метафора привязанности: длиннющие рукава кафтана Михана, обхватывающие и буквально привязывающие к нему хрупкую красавицу Тиче, бессильны перед страшными силами веронетерпимости, ненависти к другому как вечно чужому и враждебному. И пока они определяют порядок вещей, ход событий в мире людей, у него одна лишь перспектива: энтропия вражды, бездна безнадеги и небытия. Пустота.

Ноябрь 2023 г.

Комментарии (0)