Ж. Бизе. «Кармен».

Михайловский театр.

Дирижер Александр Соловьев, режиссер Начо Дуато, сценограф Джаффар Чалоби

Д. Шостакович. «Светлый ручей».

Михайловский театр.

Дирижер Павел Сорокин, хореограф Александр Омар, сценограф Вячеслав Окунев

Осень 2023 года принесла Санкт-Петербургу две премьеры в Михайловском театре — оперную и балетную. И та и другая обещали неожиданности: постановщики были дебютантами. Знаменитый хореограф Начо Дуато решил впервые в жизни попробовать себя в опере; опытный характерный танцовщик Михайловского Александр Омар получил возможность впервые поставить полнометражный балет (одноактовку — «Карусель» — он уже ставил пять лет назад; в репертуар она не вошла). Худрук театра Владимир Кехман так нервничал, что дал строгий приказ не пускать театральных рецензентов. Было ли ему о чем беспокоиться? В случае с «Кармен» — нет, в случае со «Светлым ручьем» — безусловно.

С Начо Дуато, которого в конце прошлого века спокойно ставили в ряд с великой троицей Бежар — Ноймайер — Килиан (о, «Na floresta» с танцующим амазонским лесом, о, «Remanso», где Владимир Малахов плавился в руках партнеров, держал розу в зубах и заставлял ошалевать от страсти всю тусовку), в нашем отечестве происходят странные вещи. Он, пришедший в страну двенадцать лет назад как хореограф максимально необычный и так и начинавший свою работу здесь, становится все более предсказуемым и тривиальным. От сочинения собственных балетов он перешел к версиям-редакциям классики — это уже занятие не революционера, а функционера. Одно дело — ты создаешь свою вселенную, другое — разрисовываешь чужую. Нет, не запрещено, многие занимаются и свой хлеб с маслом имеют, но — Дуато? Как-то обидно. Вот теперь — «Кармен» в опере. И все-таки интересно — что придумал?

Ну, иногда рядом с Кармен ходит воплощенная Смерть (молчаливый, весь затянутый в черное персонаж; привет Року из одиноименного балета Алонсо, что идет в Мариинском, Большом и еще некотором количестве театров страны). Ну, Кармен по сцене путешествует босая. И? И все.

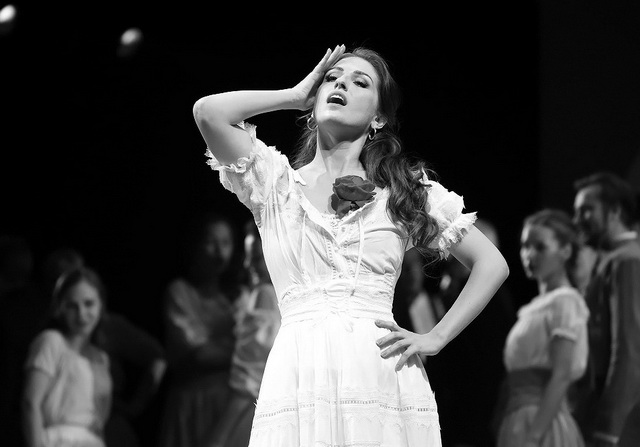

В остальном Дуато просто пересказывает сюжет. Время действия — как положено, двадцатые годы XIX века. Яркое солнце Севильи (свет — Брэд Филдс). Конфликт на табачной фабрике, визит навещающей Хозе (Сергей Кузьмин) бедолаги Микаэлы (Валентина Феденева), арест Кармен (Полина Шамаева)… Все добросовестно докладывают свои арии. В тюрьме цыганку как-то странно привязывают к спускающейся решетке, будто собираются допрашивать с пристрастием. Но ничего такого, разумеется, Хозе ее отпустит. В таверне Лиласа Пастьи, где гуляет испанско-цыганский народ, наконец возникает надежда на интересный ход: за спинами хора появляются танцующие пары. В танце-то Дуато не будет укладывать сюжет квадратно-гнездовым способом, в танце-то он будет оригинален? Но рассмотреть танцующих нам так и не дадут: они почти все время скрыты посетителями таверны. Эскамильо (Сергей Антаков) приветствует публику и в финале победной арии обращается только к зрительному залу — сразу понятно, что пел для публики, а не каких-то там контрабандистов. В следующем акте в лагере бродяг Эскамильо и Хозе сцепляются в поножовщине — ну хоть бутафорского оружия нет, оно просто обозначено жестами.

Основой декорации сделаны светлые ажурные аркады — их разворачивают под разными углами, и они становятся и воротами табачной фабрики, и таверной, и стеной арены в Севилье, на которой будет выступать тореадор. В начале IV действия Дуато ставит эффектное шествие горожан к арене: тут и величественные дамы в черном с этими роскошными испанскими заколками в волосах, и гордые пикадоры, и восторженные обыватели. Почему мужественные бойцы с быками одеты в нежно розовый, зеленоватый и кремовый костюмы — надо спросить Ангелину Атлагич, но, может быть, в Испании торжествует толерантность. Это шествие занятно рассматривать — но оно проходит слишком быстро, и вот уже ревнивец Хозе встречает Кармен и та насаживается на его нож. В момент, когда Хозе кричит «Арестуйте меня! я убил ее!», — вокруг ни души (у Бизе предполагалась толпа). Что ж, по крайней мере тут у зрителей есть выбор, они сами могут вообразить его дальнейшую судьбу — может быть, он и вовсе избегнет наказания?

XXI век приучил нас к мысли, что режиссерская работа — это работа интерпретатора, что постановщик должен увидеть что-то новое в опере, которую он ставит. Дуато с этой «Кармен» возвращается в век девятнадцатый, где надо было лишь расставить певцов по сцене. Нельзя не признать, что он делает это умело — «картинка» всегда смотрится эффектно. И такой тип театра — иллюстрационный — имеет успех, и публика благодарит постановщиков аплодисментами, и консервативные музыканты говорят «вот, наконец-то поставлено то, что написал автор». Что ж, это тоже возможный — и, в общем, вполне честный путь для театра. Ну да, скучный для тех, кто видел в жизни что-то еще, кроме прекрасной площади Искусств. Но возможный. Важно только, чтобы он не оставался единственным.

Со «Светлым ручьем» история и проще и сложнее одновременно. Перед «Кармен» у Михайловского театра никаких исторических обязательств нет — ну, одна из знаменитых опер. А мировая премьера «Светлого ручья» была в 1935 году именно в Михайловском (тогда — Малый Ленинградский оперный театр), свеженький балет Шостаковича с либретто Адриана Пиотровского ставил Федор Лопухов, имена все легендарные. Тогда был сверхуспех, подвигнувший Большой театр немедленно перенести спектакль на свою сцену, — и после этого переноса грянувшая в газете «Правда» редакционная статья «Балетная фальшь», где балет стерли в порошок, только в 2003 году он был заново поставлен в Большом Алексеем Ратманским. Хореография Лопухова не сохранилась — остались лишь предания о ней, так что Ратманский ставил совершенно свой спектакль, руководствуясь старым либретто. Сейчас, когда «Светлый ручей» исчез из афиш Большого (хореограф эмигрировал и не желает более иметь никаких дел с российскими театрами), постановка новой версии балета в Михайловском должна выдерживать два сравнения: с легендой Лопухова и с чрезвычайным успехом Ратманского (спектакль шел с аншлагами двадцать лет). Непростая задача для хореографа-дебютанта. Впрочем, Александр Омар в принципе отказался ее решать.

Девизом его спектакля стало простодушие. Получив достаточно авантюрное либретто, где в кубанском колхозе разыгрывается история в духе «Летучей мыши» (муж не узнает жену под маской и начинает за ней заново ухаживать), Лопухов решал формальные хореографические задачи, экспериментируя с новой лексикой и даже новой грамматикой. Ратманскому было важно не просто убедительно и смешно переложить на язык танца череду потешных недоразумений, но напомнить о судьбе балета и о судьбе страны вообще в 1935 году — оттого одной из самых эффектных сцен стал вальс-макабр, где на колхозном маскараде появляется сама Смерть. Омар не ставит перед собой ни формальных, ни идеологических задач — он ставит капустник.

Спектакль Ратманского недоброжелатели тоже называли капустником — из-за череды сменяющихся гэгов и гомерически смешной сценки, в которой приехавший на гастроли в колхоз балетный танцовщик переодевается в пачку подруги и является на ночное свидание к втюрившемуся в заезжую балерину пожилому дачнику. Переодевание мужчин в женские наряды (гораздо реже — женщин в мужские, предполагается, что это не так смешно) — традиционная хохма для балетных капустников во всех театрах мира. У японцев, все доводящих до абсолюта, в финале знаменитых балетных фестивалей обычно есть целый вечер, где мужчины танцуют женские партии, а женщины — мужские. Вот только у Ратманского эта шуточка была строго выверена по времени и сплетена по лексике с самой что ни на есть «Жизелью» — в общем, была тонка и изящна. У Омара же в капустническом стиле сотворен весь спектакль. Причем используются самые очевидные, самые затрепанные образы: так, на сцене, конечно же, появляются «оживленные» «Рабочий и колхозница». И неважно, что скульптурная композиция была создана в 1937 году, а балет «Светлый ручей» в 1935-м, — когда речь идет об анекдотах, не до историзма. Хотя бывают периоды истории, когда один год очень сильно отличается от другого.

В этом «Светлом ручье» нет Пожилого дачника и дачницы — есть Председатель колхоза (Иван Зайцев) и его жена (Марат Шемиунов; разумеется, партию надо было отдать не просто танцовщику, но самому высокому солисту в театре, аккуратный и разумный артист Шемиунов в течение всего балета бестолково изображает здоровенную бабищу). Две ведущие пары сохранены — Классический танцовщик (Виктор Лебедев) приезжает в колхоз с балериной (Анастасия Соболева), где их встречают агроном Петр (Никита Четвериков) с женой Зиной, колхозной затейницей (это должность позже называлась культорг, теперь, наверное, аниматор; роль досталась Валерии Запасниковой). Вместо одной изящной подмены (Петр в прежних версиях балета «западал» на балерину, на свидание являлась его жена) тут начинают переодеваться все и вся; все комикуют, аффектация становится воздухом балета — и в нем уже нечем дышать. Ради чего Омар вводит новых персонажей — Кузнечика (Вероника Маркова) и Бабочку (Андрей Лапшанов) — и ставит им дуэт в колхозных полях — совершенно непонятно. Ну, может быть, чтобы другие персонажи отдохнули от хлопотания лицом.

Во втором акте, когда, собственно, в ночи должны происходить романтические свидания, действие перенесено из уединенных уголков парка на танцплощадку с эстрадой-«ракушкой». Тут вся работа по оживлению действия поручена парковой скульптуре — четыре типовые статуи на постаментах (в том числе девушка с веслом) начинают активно разъезжать по сцене, артисты еле уворачиваются. И проезжают они не раз, не два — катаются как заведенные, пока последний кусочек смеха из зрителя не выжмут. И что? И все. Норма по юмору выполнена.

Заполнить спектакль подобными «решениями» несложно — балет невелик. Три акта — 35 минут, 25 минут и отдельно 15-минутный финальный пляс, при этом каждый антракт позволяет буфету проработать полчаса. Но вот чувство, что Лопухов смотрит на все это откуда-то и впадает в гнев так, как умел только Лопухов, не оставляет каждую минуту балета. В какой-то момент он пихает в бок Маяковского: ты посмотри! посмотри! это же они твою россельпромовскую рекламу имели в виду, когда в антрактах стали проецировать на занавес свои, гм, стихи. Маяковский читает «Как на скакуна наездника шпора / Действует на музыку взмах дирижера», затем «Как искры костра и как хвост осетра / Руки танцоров в момент пор де бра» — и является с недружественным визитом к худруку театра…

Массовые сцены в финале шумны и бестолковы, в танцы досыпано что-то абстрактно-«русское», но характер танцев не создан, это именно просто абстракция, значок «я здесь отметился». И к совершенно самодостаточной музыке балета в финале пришпандорена песня «Нас утро встречает прохладой» — ну, чтобы никому в голову не пришло, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович недостаточно оптимистичен в бедном своем «Светлом ручье».

Понятно, что скоро этот балет исчезнет из репертуара — туристы не пойдут на неизвестное им название, балетоманы уже не оценили отсутствие выигрышных партий для своих любимых балерин и премьеров. Но зачем он вообще появился в афише? Чтобы показать, что театр готов импортозаместить Ратманского? Назначьте Владимира Кехмана руководить всеми балетными театрами страны — и проблем с репертуаром не будет? Неужели именно к этому шла так весело начинавшаяся новейшая история Михайловского театра? Помните, да? Спектакли непоследних оперных режиссеров, балетную классику вытачивает и держит на хрустальном уровне Михаил Мессерер… И сейчас — иллюстрации в опере, самодеятельные капустники в балете. А весной обещан еще режиссерский дебют господина худрука — он будет ставить оперу «Дама с камелиями» (ну то есть, конечно, «Травиату») как историю о русской балерине, покинувшей в начале ХХ века Родину и потерявшей себя. Тогда уж, видимо, начнется какой-то совсем новый этап в жизни театра.

Октябрь 2023 г.

Комментарии (0)