Тридцатитрехлетняя Нонна Михайловна Скегина, недавний завлит в Театре им. Ленинского комсомола, вместе с несколькими соратниками придумала и провернула в 1964 году стремительную операцию по переманиванию в свою весьма неблагополучную тогда труппу тридцативосьмилетнего Анатолия Васильевича Эфроса из Центрального Детского театра, где он за девять лет превратился в одного из интереснейших режиссеров эпохи оттепели.

Н. Скегина и Д. Крымов на презентации книги «Анатолий Эфрос. „Живой труп“». Фото из архива А. Степановой

Вместе с ним и десятью ленкомовскими артистами в 1967 году, после того как уже скандально знаменитого, очень несоветского Эфроса сняли с поста ленкомовского главрежа, она ушла в Театр на Малой Бронной. Там Скегина еще семнадцать лет, до 1984 года, когда уже без нее он перешел в Театр на Таганке, была завлитом именно Эфроса, хотя главным его так и не сделали. Двадцать лет они проработали вместе и разошлись. А через три года, в 1987-м, он умер, погубленный таганскими нравами. И тут снова началась их общая работа, продолжавшаяся еще тридцать один год: вплоть до ее смерти в 2018 году она собирала, систематизировала, описывала эфросовский архив, а потом начала публиковать уникальные записи его репетиций.

Три года спустя, в 2021-м, Дмитрий Крымов в своем спектакле театра ШСП «Все тут» сделал Скегину в исполнении Марии Смольниковой одним из самых ярких персонажей и рассказал, как, выполняя ее волю, своими руками развеял ее прах на могиле родителей. В небольшой толпе я стояла у него за спиной в тот яркий осенний день и думала, как Нонне понравилось бы это маленькое действо, придуманное Крымовым с любовью, — и солнечные блики в листве, и накрывающий всех нас прекрасный голос молодой певицы.

Собственно, рядом с Нонной Михайловной, то ближе, то в отдалении, проходила и моя жизнь. Мы познакомились в 1972 году, когда я студенткой-театроведкой-первокурсницей пришла к ней в литчасть на практику. Сначала я панически боялась ее острого языка, обсценных изысков, а потом возникло то странное, теплое родство, на которое Нонна была так щедра по отношению к близким ей людям. Когда мы встречались, то обычно сидели на кухне, болтали, выпивали и непременно вспоминали Эфроса, потому что для нее он был по-прежнему жив. Я все подбивала ее взяться за мемуары, но она отказывалась категорически. А мне было так жаль ее рассказов. И несколько раз — сейчас ругательски ругаю себя, что редко, но ведь совесть мучила — я тайком включала диктофон. Вот расшифровки фрагментов наших бесед. Мои реплики и комментарии к словам Нонны Михайловны в квадратных скобках выделены курсивом.

4.01.2017

Попытавшись разобраться в сложном пасьянсе театральных учителей Эфроса (в студиях — К. Н. Воинов и Ю. А. Завадский, в ГИТИСе — Н. В. Петров, А. Д. Попов и М. О. Кнебель), я стала спрашивать Нонну о его взаимоотношениях с Кнебель, поскольку практически все мемуарные источники свидетельствуют, что именно Мария Осиповна сформировала Эфроса как профессионального режиссера в студенческое время и потом долго еще оставалась его наставницей.

…Знаю, что Толя и Наташа [Н. А. Крымова] помогали Елене Осиповне и Марии Осиповне, когда надо было показывать их врачам, этим Наташка занималась, мы это делали всегда. Но чтобы Кнебель советчицей Толиной оказалась — никогда, никогда. У него вообще не было советчиков.

Ну, дело даже не в советчиках. Меня больше волнует проблема учительства…

Что такое учительство? На ее курсе он не работал никогда. Она потом способствовала тому, чтобы он пришел в ГИТИС преподавать, да, это было. Но было бог знает когда.

Он ходил на курс к Кнебель…

Да, он ходил на курс и на занятия Попова и Кнебель, он учился у них двоих и занимался у них гораздо чаще и лучше, чем с Петровым. Это другое дело. Но дальше сюжет Кнебель заключался в том, что она привела его в Детский театр.

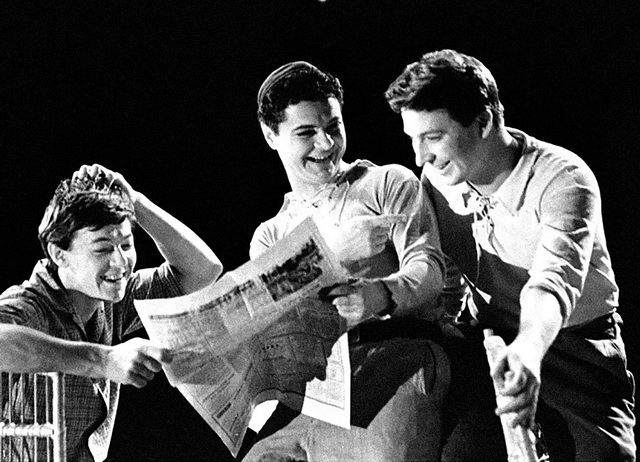

А. Эфрос (Мальволио, в центре на ступеньке). «Двенадцатая ночь». ГИТИС, 1949. Фото из архива Р. Левите

Нет, сначала она привела его в Театр ЦДКЖ [Центрального Дома культуры железнодорожников].

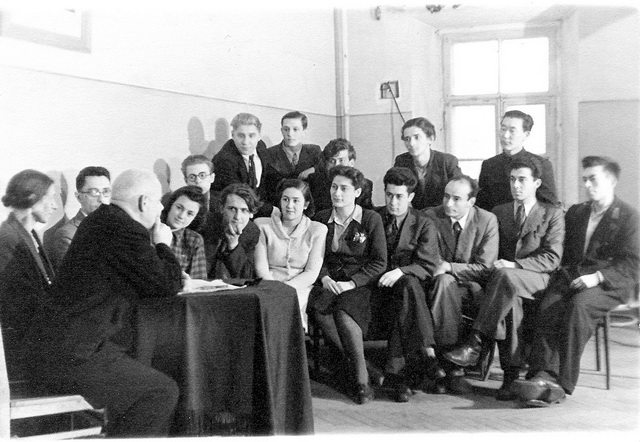

Да, привела в ЦДКЖ, потому что надо было где-то ставить дипломную работу. В театры его не брали, потому что еврей и прочее. Не забывай, какой был год — 1949-й. Вот в чем была вся история. И он защитился [спектаклем «Прага остается моей» по пьесе Ю. А. Буряковского, инсценировавшего книгу Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее». Художник А. Б. Шатрин, Театр ЦДКЖ, 1951]. После этого он попытался, тоже, может быть, с ее подачи, поставить спектакль в областном театре [«Приезжайте в Звонковое» А. Н. Корнейчука, Московский областной драматический театр им. А. Н. Островского, 1951]. Он поставил, но ничего из этого не вышло, его в областном театре не оставили. И тогда он уехал в Рязань к этому самому Канину [главный режиссер Рязанского областного театра драмы А. И. Канин (1887–1953), актер и режиссер, начинал в МХТ, был дружен с А. Д. Поповым, который и рекомендовал ему Эфроса]. И, конечно, это Толя, у него там в Рязани моментально своя группа создалась.

Не было там группы, есть воспоминания актрис З. В. Свинарской и В. Н. Дубровиной, что молодые его любили, но он приезжал только на репетиции, что отказался там от поста главного режиссера, что ему эта Рязань была пофиг.

Ну, Рязань ему была пофиг абсолютно, и он из этой Рязани все время мотал в Москву. И занимался вот чем. Наташка [в то время студентка курса П. А. Маркова в ГИТИСе] писала тогда про Островского, про эту самую пьесу, которую Станиславский поставил…

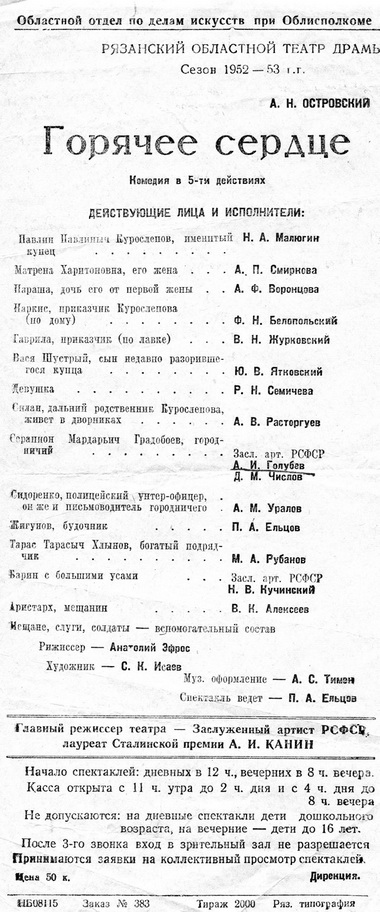

«Горячее сердце».

Он, значит, решил его спектакль повторить.

Как молодой Мейерхольд ранние мхатовские.

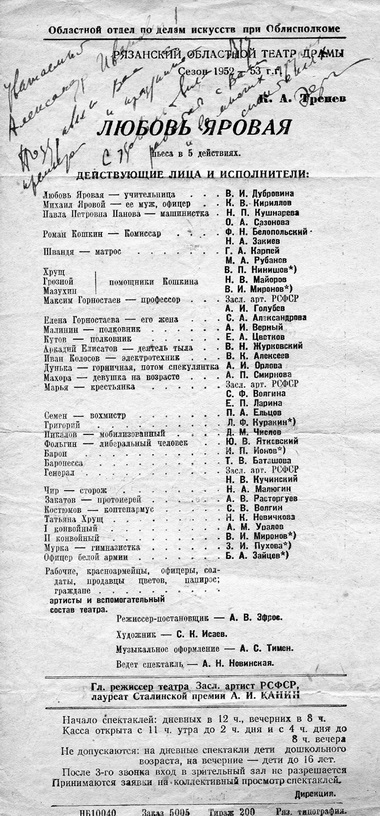

Да, и взяв у Наташки все материалы, повторил там это «Горячее сердце» [А. Н. Островского. Художник С. К. Исаев. Рязанский областной драматический театр, 1952], и ничего из этого не вышло. Понимаешь? Ставил он там советские пьески, и, может быть, «Любовь Яровая» [К. А. Тренева. Художник С. К. Исаев. Рязанский областной драматический театр, 1952] была тогда одним из лучших его спектаклей.

Да нет, он там с массовыми сценами не совладал.

И в это время Мария Осиповна чем помогла? Мария Осиповна прислала туда Шах-Азизова [К. Я. Шах-Азизов, директор ЦДТ с 1945 по 1974 год]. Но прислала уже в 1953 году, когда умер папаша.

Это кто папаша?

Сталин! Шах-Азизову вот так нужны были режиссеры, и он тогда взял эту Марию Осиповну, которая тоже на десяти стульях жопой сидела: в Пушкинском театре ставила, в Детском работала и еще в ГИТИСе. Мария Осиповна все боялась потерять.

Ну еще бы, после 1949 года и увольнения из МХАТа.

Да, точно. И Шах поехал, привез его в Москву и мудрейшим образом с ним поступил. Он дал ему пьесу Михалкова. Так? И Толя поставил эту пьесу Михалкова [«Чужая роль» С. В. Михалкова. Художник Б. Г. Кноблок. Центральный детский театр, 1954], самую примитивную, самую нормальную, и заявил о себе в Москве пьесой Михалкова. Михалков пошел на это. Не могу сказать, что Толя когда-нибудь его за это поблагодарил.

(Смеемся.) Ничего, тот обошелся.

Дальше Марии Осиповне, которая разрывалась на части, Розов принес «В добрый час!», потому что она накануне уже ставила его пьесу [«Страница жизни». Художник Б. Г. Кноблок, 1953], но эту она отдала Толе. А Толя через какие-то там свои дела все же к этой пьесе проникся. Наверное, не сразу. И в результате получился «Добрый час» [Художник Б. Г. Кноблок. Центральный детский театр, 1954] без Марии Осиповны. Она бы никогда не отдала ему «Доброго часа», если бы ей не светил в пушкинском театре «Иванов» [А. П. Чехова. Театр им. Пушкина. Художник Ю. И. Пименов, 1954]. Понимаешь? Вот тебе Мария Осиповна вся. Дальше Эфрос с ней делает Погодина. Вдвоем. И спектакль [«Мы втроем поехали на целину». Художник Ю. И. Пименов. Центральный детский театр (совместно с М. Кнебель), 1955] закрывают [после 15 представлений, поскольку комсомольцы-целинники не могли пить, ревновать и опускаться до поножовщины]. И там гениально повел себя Погодин [Н. Ф. Погодин (1900–1962), драматург, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий], который прикрыл их всех.

Ну, с ЦДТ и Кнебель понятно. А вот скажите, ведь это Эфрос написал за нее книгу про метод физических действий [«О действенном анализе пьесы и роли», М.: «Искусство», 1959]?

Кто тебе сказал? Он работал этюдами, он на практике все это осуществлял, можем посмотреть в дневниковых записях, но за нее он ничего не писал. Нет! Эфрос вообще ни за кого ничего не делал. Забудь об этом. И Мария Осиповна высказывалась о Толиных спектаклях по-разному. Родства душ быть не могло. Она что-то делала для него — вот ГИТИС ее заслуга, это да, а про действенный анализ — никогда. Он этим методом физических действий пользовался весьма условно в своих работах с актерами. Понятно, что это кончилось довольно скоро. И кончилось это совсем другим. Он просто ходил к ней на лекции. К ней и к Попову. Он очень хорошо относился к Попову.

Я удивилась. Потому что при всей этой легенде Эфрос про него написал гораздо теплее, чем про Кнебель. Но, правда, он и про Петрова написал, глубоко расчувствовавшись.

Ну, потому что Петров очень благородно повел себя по отношению к Анатолию Васильевичу.

При том, что Рива Левите [(1922–2019), режиссер, педагог, однокурсница Эфроса по студии Завадского и курсу Петрова в ГИТИСе] вспоминала, как от Петрова на занятиях просто искры летели, как он Эфроса не выносил в студенческие годы, потому что для преподавателя сложно, когда студент ходит заниматься в соседнюю мастерскую.

Но он переступил себя.

4.03.2018

В тот день я привела к Нонне Михайловне свою студентку Настю Казьмину — она начала писать диплом про эфросовский Ленком. Нонна нас накормила и напоила, а потом стала говорить.

…Туда Оля Яковлева пришла, Сашка Збруев, они ведь пришли до нас. И был один хороший режиссер Сергей Львович Штейн [С. Л. Штейн (1911–1977) — актер и режиссер Театра им. Ленинского комсомола с 1941 по 1975 год], который всю жизнь вел в ЗИЛе театр и работал в Ленкоме [Театр им. Ленинского комсомола Ленкомом в разговорной речи звали очень давно, но переименован он был официально только усилиями М. А. Захарова].

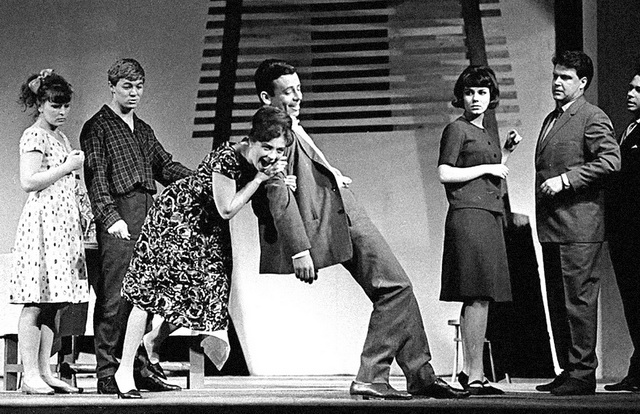

В. Соловьев (Салов), А. Дмитриева (Нюра). «В день свадьбы». Театр им. Ленинского комсомола, 1964. Фото из архива театра

Молодые этого совсем не знают, но тогда были очень сильные любительские театры при заводах, пионерские театры, этим всем руководили профессиональные актеры. И оттуда вышел весь цвет наших артистов.

А в ЗИЛе был просто супер-люкс. Но в Ленкоме нужен был режиссер. Назначили Толмазова [Б. Н. Толмазов (1912–1985) — актер, режиссер, главный режиссер Театра им. Ленинского комсомола с 1960 по 1962 год] из театра Маяковского, он поставил там «Маленькую студентку» Погодина [1959], и этого оказалось достаточно, чтобы получить Театр Ленинского комсомола, в котором он ничего не сделал. Погодин отдал ему какую-то свою пьесу «Цветы запоздалые» [«Цветы живые», Театр им. Ленинского комсомола, художник К. Ф. Кулешов, 1960] или что-то еще в этом духе, и это был момент, когда явилась туда я. А там молодые артисты сидели и хотели чего-то нового. А новое было где? Новое было в «Современнике» и всегда в Детском театре. В Детском — потому что там был Шах-Азизов директор, потому что там была интересная труппа и работал Эфрос, который ставил всего Розова. А Розов тогда был первым драматургом. И пришла сумасшедшая мысль сделать Эфроса главным режиссером.

Кому?

(Смеется.) Некоторым гражданам нашей страны.

Я бы сказала, гражданкам.

Нет, почему, меня Шура [увы, не спросила, какой] поддерживал очень. У нас такие собрания были, там такие записи есть! Волков и Ларионов очень хотели.

В театре записи есть? Стенограммы?

Там есть, слушай меня внимательно. Короче говоря, пробили Эфроса в 1963 году в декабре, он пришел в конце года. Это был уже закат оттепели, просто закат.

Ну да, уже после выставок, Фалька, скандалов.

Уже Хрущ висел на ниточке. Но было очень хорошее ЦК комсомола. Там были секретари, ребята, которым нравились наши молодые артисты. И они их использовали направо-налево-кругом на всяких мероприятиях. И они нам замечательно помогали.

То есть Театр им. Ленинского комсомола был ведомственным театром. Ленинский комсомол ощущал его своим.

Они нам очень помогали. И когда пришел Эфрос — тоже. А в театре работал тогда Ремез [О. Я. Ремез (1925–1989) был режиссером Театра им. Ленинского комсомола с 1961 по 1964 год], еще какие-то режиссеры, они чего-то ставили… Я никогда не забуду, как пришел Эфрос, вызвал меня к себе и говорит:

— Вы видели спектакль о Лермонтове?

Там играла Олечка Яковлева, ставил это Ремез [«О Лермонтове» О. Я. Ремеза и Т. А. Чеботаревской. Художник И. Г. Сумбаташвили, 1963]. Я говорю:

— Анатолий Васильевич, видела, естественно.

— И что вы на это скажете?

Ну, у меня соображометр тогда работал. Я говорю:

— Скажу, что думаете вы.

— Но это же ужасно.

— А кто с вами спорит?

Ну, в общем, он постепенно убрал всю эту компанию, оставил только Штейна. А Штейна оставил, потому что в это время тот ставил уже балтеровские «До свидания, мальчики!» [художники Н. Н. Сосунов и В. И. Лалевич, 1964], и там тоже играла Оля Яковлева, Саша Збруев, Ленька Харитонов, который тогда был дико популярный — солдат Иван Бровкин. В общем, была хорошая молодая труппа. Начал он с того, что поставил Розова «В день свадьбы» [художники Н. Н. Сосунов и В. И. Лалевич, 1964]. Это была абсолютно новая для Розова пьеса, потому что Розов, который занимался мальчиками, вдруг занялся девочками…

Даже тетенькой, я бы сказала…

Играла ее Тоня Дмитриева. Он ведь привел своих артистов, Дмитриева, Дуров пришли с ним.

А кстати, как Шах-Азизов все это перенес?

Да жуть. Ты даже себе не представляешь. Он же Толю не позвал главным режиссером… Потому что, когда мы начали разговор с ним, сидя на окне… Есть же знаменитая фотография, ты же знаешь ее? (Голосом Эфроса.) «Я помню, как мы сидели на окне в Детском театре, когда вы пришли меня звать в Ленком». (Смеется.) Тогда в ЦДТ не было главного режиссера. Шах-Азизов не делал Толю главным, он решил, что Толя и так поработает. А он хотел быть главным и тянул все там. Когда Эфрос ушел, Шах-Азизов сразу позвал снова Марию Осиповну, решив, что это будет возмещение, но возмещения не произошло. Детский театр стал загибаться и фактически загнулся, потому что еще артисты молодые — и Сайфуллин, и Лакирев, все они ушли за Эфросом. А в Ленкоме была замечательная жизнь, потому что количество спектаклей, которые Эфрос поставил в Ленкоме, и авторы, которые шли в Ленкоме, плавно переместили очереди от Детского театра и даже из «Современника» на улицу Чехова в Ленком. И этот театр стал постепенно завоевывать себе имя, я бы сказала, равное «Современнику» в те годы. Вот. Значит, первый спектакль был «В день свадьбы». Замечательный спектакль и по режиссуре абсолютно недооцененный. То есть он был оценен через исполнителей — Соловьева, артиста Ленкома… Он был потрясающий человек. Когда мы ушли из театра, Соловьев был болен. Он вышел из больницы, пришел в театр, зная, что нас уже никого нет, прошел на сцену, прошел по театру, закрыл все двери, ушел из театра и больше туда не заходил. Тоже такая трагическая судьба. И Тоня Дмитриева, которая играла Нюрку. Все писали об этом. И, к сожалению, никто не писал о том, что сделал Эфрос. Он не оставил на финал ни одного свободного человека в театре и всех вывел на сцену, начиная от артистов и кончая рабочими сцены, буфетчицами, всеми на свете. Там был этот стол свадебный…

Свадебный, да. Но все теперь это знают благодаря байке Ширвиндта про огурец. Там был огромный свадебный стол, заваленный бутафорской едой. А Ширвиндт всем рассказывает, как он купил на Центральном рынке настоящий огурец, который стоил тогда целое состояние, как он вынул его во время спектакля из бутафорской кучи, откусил и пошел огуречный запах. И кто-то из критиков потом написал, как достоверно была построена сцена, даже запах огурцов чувствовался в зале.

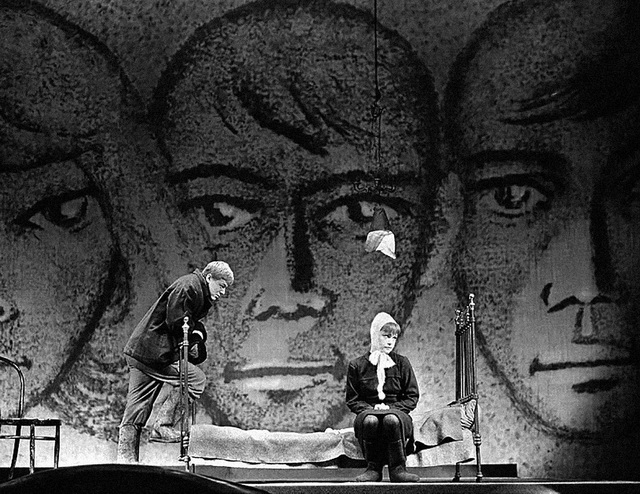

«До свидания, мальчики!». Сцена из спектакля. Театр им. Ленинского комсомола, 1963. Фото из архива театра

А Ширвиндт играл в массовочке. Все играли в этой массовке. И эта массовка была направлена на потрясающую сцену Тони Дмитриевой, когда она отпускала своего любимого. «Отпускаю-ю-ю-ю!» — вот этот Тонин вопль. Представляете? И все эти люди стояли, смотрели. Улица стояла, смотрела, видела это. Это была грандиозная массовка, которой потом не было ни у кого и никогда.

И у него не было. Первая в рязанской «Любови Яровой» провалилась, а тут невероятная и последняя.

И у него больше не было. Это была грандиозная массовка. Но про нее-то никто не написал, по-моему.

Но это вычитывается из воспоминаний.

Короче говоря, пресса там была сильная, очень неплохая. Потом был Радзинский. «104 страницы про любовь» [художники Н. Н. Сосунов и В. И. Лалевич, 1964].

Первые эротизмы наши.

Но до этого было еще «До свидания, мальчики!», еще до «Свадьбы». Короче говоря, в Ленкоме было поставлено не так много спектаклей, но была «Чайка». А про «Чайку» [художники Н. Н. Сосунов и В. И. Лалевич, 1966] есть книжка, откуда все начиналось. Начиналось все со сценария, который он писал для Мосфильма. И даже выступал на худсовете в Центральном Детском театре и говорил, что сейчас театру классику не надо ставить, кино будет ставить. И написал сценарий в пырьевском объединении, но ни черта у него там не вышло. Надо тебе сказать, что, когда Эфрос пришел в Ленком, он больше ничего не делал, работая в Ленкоме. Он не писал статей, хотя, как Майя Туровская говорила, Толька великий графоман. Он очень много писал, записывал всегда все. Но в Ленкоме ничего этого не было, он работал на театр, на репертуар театра. Зато были поставлены Розов, Радзинский, Арбузов [«Мой бедный Марат», художники Н. Н. Сосунов и В. И. Лалевич, 1965], опять Радзинский со «Снимается кино» [художники Н. Н. Сосунов и В. И. Лалевич, 1965], Брехт — Миша Туманишвили сделал «Что тот солдат, что этот» [режиссер М. И. Туманишвили, художники О. М. Кочакидзе, А. Н. Словинский, Ю. Г. Чиквадзе, 1965]. Был поставлен Володин [«Аттракционы», художник Т. И. Сельвинская, 1965], которого ставил Феликс Берман с Татой Сельвинской, — ну, он давал ставить, приглашал кого-то. Но эти спектакли все равно не звучали после эфросовских. Там было трудно, конечно. И потом под конец он сделал грандиозное дело, уже после «Чайки» он первый раз на советской сцене за последние очень большие годы поставил булгаковского «Мольера» [художники В. Я. Дургин и А. Д. Чернова, 1966]. И Пелевин, Левка Дуров, Ольга Яковлева — ну все они там играли. И потом Пелевин заболел, и Эфрос пригласил Джигарханяна. А нам уже уходить, он остался в театре, брать с собой-то было нельзя. Там Гафт с нами работал, Миша Державин и Шура с нами работали. Мы проработали четыре года, и нас выгнали за несоответствие репертуара театра названию театра. Миленькая формулировочка.

Ну, в общем-то справедливая.

Но это были уже пражские события, пражская весна, уже были танки и все. И чистили все театры, весь репертуар иностранный, вычищали каленым железом. А чешские драматурги у нас шли очень широко, там были хорошие драматурги, всех поснимали с репертуара, потому что они все подписали это письмо двухсот, это был кошмар. И четыре года проработав в том театре, в марте 1967 года мы оказались не у дел. Анатолий Васильевич был освобожден от должности главного режиссера, и его очень хитро уговорил Михаил Петрович Зайцев, директор драматического театра, который сейчас называется на Малой Бронной. Там тогда не было главного. И Эфросу так хитро тогда сказали — ну, придите, поставите один-второй спектакль и будете главным режиссером. И можно взять с собой десять артистов. И заодно завлита, если она не будет ругаться матом. Со мной серьезно разговаривал Анатолий Васильевич, чтобы я матом не крыла.

Я представляю, что вы ему ответили.

Я дала слово, ты что, но материться не перестала.

Это я знаю хорошо.

Короче говоря, мы ушли из этого театра, и ушли десять артистов-первачей. А театр остался у Монахова [В. Б. Монахов (1928–2003) — актер, режиссер, театральный преподаватель, руководил Театром им. Ленинского комсомола с 1967 по 1972 год]. И этот дорогой Монахов загубил его дотла, до такой степени… Еще Мирингоф [М. М. Мирингоф, руками которого партийные власти выдавили Эфроса из Театра им. Ленинского комсомола, был его директором с 1966 по 1968 год] был директором, сволочь. Они загубили театр дотла, пока [в 1973 году] не пришел уже Марк Анатольевич со своими правами, что он выгонит всех, кого посчитает нужным выгнать, и он это сделал. И начался новый Ленком.

А он с Варшавером уже пришел?

Нет! Ты что, Варшавер был старшим помощником младшего дворника тогда. У Захарова был потрясающий директор Экимян [Р. Г. Экимян (1914–1987) — актер, театральный деятель, директор Театра им. Ленинского комсомола с 1970 по 1987 год]. И там начался новый театр. А мы оказались на Малой Бронной. Анатолия Васильевича, конечно, не сделали главным режиссером, потому что он поставил «Три сестры» [художники В. Я. Дургин и А. Д. Чернова, 1967], которые начал репетировать еще в Ленкоме. На эти «Три сестры» нельзя было попасть, студенты через крышу лезли в окна. Там было все, вы даже себе не представляете этих дел. Значит, пришел Александр Леонидович Дунаев [(1920–1985) был главным режиссером Театра на Малой Бронной с 1967 по 1985 год], с которым мы семнадцать лет и провозжахались. Главным режиссером. Да. Но когда работал Эфрос, ему тоже не очень сладко было. …Сашка Збруев честно поступил, он пришел сюда на Бронную, его брали. Пришел, посмотрел — и вернулся в Ленком. Играть эфросовский репертуар. Потому что они не сняли эфросовский репертуар.

А я думала, сняли.

Нет! Они играли и «В день свадьбы», и «Мой бедный Марат». Они играли Мольера, и по этому поводу были скандалы жуткие. Анатолий Васильевич писал Фурцевой, что там на роли назначают таких… Артисты дорвались! Анатолий Васильевич писал Фурцевой: «Снимите мое имя с афиши, это не мой спектакль». Вот так кончилось наше пребывание в Ленкоме. (Говорит Насте.) Теперь — что есть. Есть масса статей, и хороших. Потому что тогда была сильная критика, она делилась на левую и правую. Но когда ты начнешь читать, сразу поймешь, кто есть ху. И, по-моему, надо сначала прочитать всю критику, которая спокойно лежит в театральной библиотеке, где работают очень хорошие девочки и все тебе дадут. Ну вот, я, по-моему, обрисовала картину. Пугаться не надо!

19.05.2017

…К кому шла Нонна за помощью? Нонна шла в ЦК, там работали нормальные ребята. Сначала в ЦК комсомола, когда мы были в Ленкоме. Потом, когда мы были на Бронной, они уже стали партийными цэкашниками. Вот когда Юрка Рыбаков [Ю. С. Рыбаков (1931–2006), театровед и критик, был инструктором в ЦК КПСС с 1963 по 1965 год] пришел в ЦК работать, он мне позвонил и сказал: «Нонка, ты знаешь, здесь муку продают. И если ты придешь, я выпишу пропуск. Я могу взять тебе три килограмма муки, большой пакет». Понимаешь?

Какой это был год-то?

Ха, замухрен-незапамятный! Представляешь? Вот так. И там был прекрасный человек Черноуцан [И. С. Черноуцан (1918–1990) — литературовед, партийный функционер, работал на различных должностях в ЦК КПСС с 1951 по 1964 и с 1967 по 1982 год]. Мне, правда, потом кто-то сказал, что Игорь все для тебя делал, потому что он был в тебя тихо влюблен. А я ответила, что лучше бы он в меня был громко влюблен (смеется). Но это был человек, которому всегда можно было позвонить, с которым всегда можно было встретиться не в его кабинете [в кабинетах начальников стояла прослушка]. А мы с ним гуляли по Ильинке. И потом он мне говорил: «Нонка, давай я тебе закажу пропуск, пойдем в нашу столовку пожрем, может, ты себе какие-то продукты возьмешь». У них была совсем какая-то другая жизнь. У меня там работала моя Саша, подруга. У них в красной церкви [храм Святителя Николая в Кленниках с 1932 по 1990 год был закрыт и использовался как подсобное помещение] по пятницам можно было брать продукты. Ты бы видела людей, которые там стояли, к которым они выходили и это все отдавали! Жрать-то было нечего в стране. А там жрали. Но вот с Бовиным [А. Е. Бовин (1930–2004), с 1963 по 1972 год консультант в ЦК КПСС] и с этими людьми, которых привел Андропов в ЦК, я со всеми дружила и со всеми контачила. И они помогли нам выжить.

Но это уже бронновские времена…

А в ленкомовские времена нам как ЦК комсомола помогал выжить? Аня, я ничего не могу сказать, но виноват был сам Анатолий Васильевич. Быть может, это была первая история, когда человеку дали бы театр. Артисты шли за ним, и он мог взять не десять человек, а двадцать пять, это уже труппа. И ЦК комсомола нашел бы ему подвал или не подвал. Но когда приехали все режиссеры [не нашла сведений о тех, кто был среди внушительной режиссерской делегации защитников Эфроса, знаю точно только про Ю. А. Завадского] на прием к начальству, то начальство сказало, что Анатолий Васильевич идет в театр на Малой Бронной.

А откуда театр на Малой Бронной взялся?

А очень просто. Там был директор товарищ Зайцев [М. П. Зайцев (1921–2013) был директором Театра на Малой Бронной с? по 1976 год]. И было Московское управление культуры. Там не было главного режиссера.

Но ему-то главного не дали?

Но его-то взяли на том, что могут дать! Я же написала про это в сноске. Читайте сноски мои, жопы!

Но всех сносок не прочтешь и не упомнишь. А когда идет изложение канвы событий, тогда упомнишь, и почувствуешь, и осмыслишь. Почему я говорю вам — давайте сделаем книжку? Потому что сколько уже наврали, а сколько еще наврут!

Ты понимаешь, в чем дело… [и тут вдруг разговор перескочил на другое].

31.07.2016

…Давид [Боровский] ему сделал такого потрясающего «Дон Жуана» [Мольера в Театре на Малой Бронной, 1972]. Ведь там колесо не крутилось… [В дощатый задник было вмонтировано деревянное колесо-окно с осколками разноцветных стекол между спицами.]

Битая стекляшка. Колесо судьбы заклинило.

Да, битая стекляшка. Замысел-то был другой. А [Боровский] уже все придумал, уже все разместил. Это Любимову надо было добавки. Толе — нет. Единственная хорошая работа Левенталя — «Женитьба» [Н. В. Гоголя, Театр на Малой Бронной, 1980]. Органичная. Они так ее здорово придумали, все были очень увлечены. А вторая, «Дорога» [по инсценировке В. Балясного «Мертвых душ» Гоголя в Театре на Малой Бронной, 1980], тоже Левенталя — и ничего.

Но ведь в «Вишневом саде» Театра на Таганке [1975] тоже Левенталь, и очень хороший.

Да, хороший. И придумал этот гробик на кладбище.

И занавески.

А потом такие же белые занавески крутились замечательно в «Директоре театра» [по пьесе И. М. Дворецкого, последний спектакль Эфроса в Театре на Малой Бронной, художник Д. Крымов]. Но эта пьеса прямо про Толю была написана. И Волков как там играл! А еще Толя был Пляттом, я обалдела тогда.

Это вы про «Дальше — тишина…» [по пьесе В. Дельмар, Театр им. Моссовета, 1969]? А я не рассказывала вам, как уже через много лет после смерти Анатолия Васильевича пошла смотреть антрепризный спектакль «Железный класс» [пьеса А. Николаи, проект продюсера Л. С. Робермана, режиссер Н. Д. Чиндяйкин, 1999], где Волков играл вместе с Юрским? Волков вышел на сцену, открыл рот, и мне больно стало — я услышала голос Анатолия Васильевича с его интонациями, сейчас у Димы их слышу.

Коля был великий актер. Аня, но ты пойми — у нас после Ленкома не было своего театра. И все эти ребята так ото всех зависели, так тяжело зарабатывали свой хлеб. Еще же время было какое…

Нищее время.

А потом все хотели ездить за границу. Да иметь там успех. А успех там был. Он же написал тогда: «Все хотят, чтобы я делал все тот же „Месяц в деревне“ [И. С. Тургенева, Театр на Малой Бронной, художник Д. Крымов, 1977], „Женитьбу“. И больше никуда. Но хочется же чего-то другого. Артисты не дают».

Но во МХАТе-то было иначе…

Да, по-другому. Вот ты правильно сказала — «Тартюф» [Мольера, МХАТ, художник Д. Крымов, 1981]. Угадать обман и раскаяться. Но тогда еще можно было раскаяться. А в «Живом трупе» [Л. Толстого, МХАТ, художник Д. Крымов, 1982] уже не раскаешься.

Да. Получилась, в сущности, такая мхатовская дилогия — о том, как все начиналось и как все закончилось.

Никакие таганковские спектакли к его судьбе не имели отношения в конечном счете. Хороший был спектакль «На дне» [М. Горького, Театр на Таганке, художник Д. Крымов, 1982]. Нет, говорят: «Ах, „Мизантроп!“» [Мольера, Театр на Таганке, художник Д. Крымов, 1982]. Ненавидела.

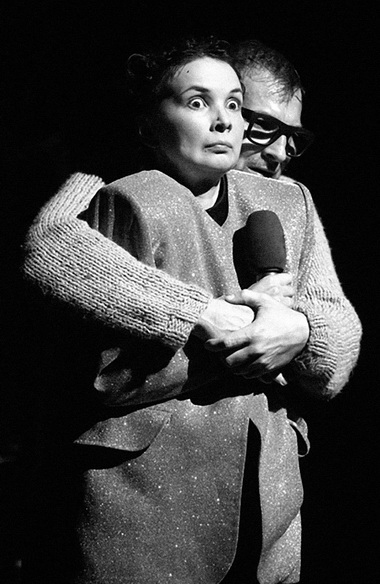

Нонна Михайловна Скегина прожила бурную и непростую жизнь. Попала в детдом после того, как были репрессированы родители. Потеряла человека, которого любила. Маленькая страстная во всем женщина с сигаретой и хрипловатым голосом, она всегда закручивала вокруг себя пестрый человеческий хоровод и наслаждалась его движением. Но когда говорила об Эфросе, называя его то Толей, то Анатолием Васильевичем, а иногда и Толькой, в голосе ее проступала странная робость. И я каждый раз вспоминала, как когда-то в совсем другой жизни она иногда отлавливала Эфроса прямо в бронновских театральных закоулках по каким-то мелким надобностям, вставала перед ним и, высоко задрав голову, пытливо вглядывалась в его лицо в ожидании ответа. Так они оба стоят у меня перед глазами и по сей день, словно продолжая обсуждать и решать свои неотложные театральные проблемы.

Август 2023 г.

Комментарии (0)