Редакция «ПТЖ» задала вопрос: что смешного у Островского? Немедленно возникло желание задать встречный: а у вас не найдется чего-нибудь полегче, не столь трудного для внятного ответа? Тем не менее вопрос задан, тема обрисована, и можно попытаться, не претендуя на глобальный разворот темы, очертить проблему «смешного» в драматургии Островского.

Начнем с одного соображения общего порядка. Не вчера было установлено, что люди разных времен, стран и континентов горюют и плачут примерно об одном, а радуются и смеются над разным и по-разному. Смех — глубоко национальное переживание: английский юмор отличается от еврейского, немецкий от армянского, а французский от нашего. Само понятие о «смешном» есть проявление коллективного бессознательного народа. А народную основу национального житья-бытья Островский понимал как мало какой другой русский драматург и именно из нее исходил в своем творчестве.

Стихия комического представлена столь же разнообразно в «пьесах жизни», как в самой русской жизни, их породившей. Важно отметить, что автором «смешное» специально не концентрируется и намеренно не сгущается. Ему не свойственна грубая комика телесного низа (М. М. Бахтин). В обрисовке персонажей он избегает того, что можно обозначить как комическое плоти (Л. Е. Пинский). Он не выстраивает обязательных комических положений, не удивляет забавными смысловыми парадоксами и не рассчитывает на репризную остроту реплик. Его герои если и смешны, то ненамеренно, а если остроумны, то невзначай. Самодовлеющий комизм — не в средствах Островского и не является его целью. (Впрочем, о ком из русских классиков мы можем сказать иначе, неужели о Гоголе или Чехове, Булгакове или Вампилове?)

Под пером драматурга жанровая комедийность перестает быть исключительно смешной, обретает драматические интонации, наполняется лирической поэзией. Комедии сближаются и почти сливаются с такими нейтральными жанрами, как «сцены» и «картины». В различных циклах его драматургии вариации комического бесконечно разнообразны, изощренно прихотливы, смелы и очень непросты, особенно когда комедийность вторгается в качестве акцента в общую лирическую или драматическую ноту действия.

Здесь самое время сказать о том, что «смешное» у Островского рассчитано не на чтение, а на сценическое воплощение. Его одухотворенный и глубоко человечный юмор адресован не столько читателю, сколько зрителю, точнее — сначала актеру, а потом и зрителю. Драматург заметил, что в его пьесах легко играть, потому что в них нет «противоречия склада с тоном». Иными словами, в слове написанном, литературном (склад) заложено его интонационно-мелодическое звучание (тон). И если актер улавливает это единство, он своей игрой вызывает смех (хохот,усмешку, улыбку) в зрительном зале.

Умение «смешить собой» (буффонить, шаржировать, пародировать) — не самое главное для исполнителей ролей в пьесах Островского. Мне довелось не единожды наблюдать, что зрители на спектаклях по Островскому смеются не над кем-то или чем-то, а от чего-то — от радости. Причина, вызывающая эту радостную смеховую реакцию, всегда была одна: безукоризненно правдивая точность высказывания. Помнится, с каким веселым оживлением по окончании «Леса» зрители Малого театра повторяли фразу Восмибратова по поводу свежеиспеченного жениха Гурмыжской, с неподражаемым артистизмом произнесенную исполнителем роли Александром Потаповым: «Ничего-с, жених во вкусе. Ежели насчет малоумия, так это от малодушества, со временем проходит». Утрировка, паясничество, малейший фарсовый актерский нажим такого светлого смеха не вызывают, более того, вульгаризируют комедийность «пьес жизни» и делают ее скучной.

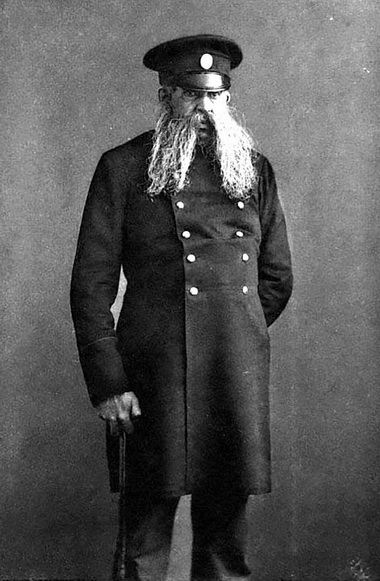

В. Качалов (Глумов). «На всякого мудреца довольно простоты».

МХТ. Фото из архива ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

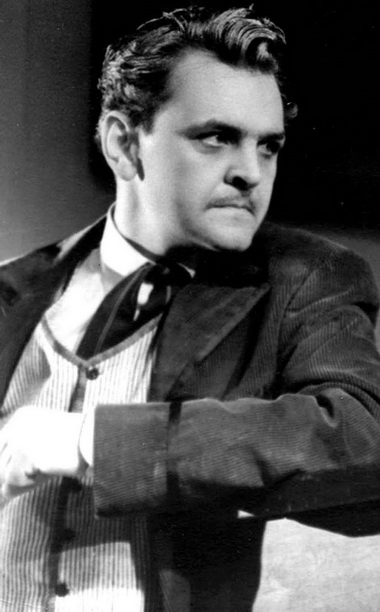

К. Станиславский (Крутицкий). «На всякого мудреца довольно простоты». МХТ. Фото из архива ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Простодушный, наивный, безотчетный смех — достояние народных комедий, таких как «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Горячее сердце», «Правда — хорошо, а счастье лучше» или «Комик XVII столетия».

В обрисовке русского захолустья смеховой эффект возникает от несовпадения жизненных представлений зрителей, сидящих в зале, и персонажей, действующих на сцене. Зрительный зал давно ушел вперед, а действующие лица захолустных пьес задержались в своем историческом развитии: зависли между временем Европы и пространством России и не могут ни понять, ни усвоить новых жизненных реалий. Но их ограниченность преодолима, в ней нет фатальности, поскольку в зале сидят и смотрят на них люди, вышедшие из захолустья и ясно сознающие «задержанность в развитии» действующих лиц замоскворецких сцен, картин и комедий. Оттого и возникает очистительная смеховая перспектива в «Своих людях — сочтемся!», трилогии о Бальзаминове, «Тяжелых днях» или «Не все коту масленица».

Что касается «человеческой комедии», созданной по следам пореформенной русской жизни, то она смешит иначе. В ней с большей откровенностью выявляется театрально-игровой элемент содержания. Понятие «комедия» перестает быть формальным жанровым определением и входит в жизненный речевой обиход персонажей: «Ведь это комедия, ей-богу, комедия, ха, ха, ха…» («Доходное место»); «Да будет комедию-то играть, Наташа» («Трудовой хлеб»); «Так к чему же эта комедия? — Да хоть бы и комедия…»; «Напрасно вся эта комедия!» («Лес»); «Довольно играть комедию!» («Волки и овцы»); «Все будут знать, что это комедия, что это только предлог…»; «Ты хочешь, чтоб я посрамила это чувство каким-то притворством, какой-то комедией…» («Красавец-мужчина»); «Что это за комедия?» («Без вины виноватые»).

Действие строится таким образом, что едва ли не каждый из персонажей «человеческой комедии» примеряет на себя определенную роль и исполняет ее в соответствии с собственным социальным амплуа. По словам В. Г. Сахновского, Островский «видит, какие роли кто в жизни играет. И планирует действие своих комедий так, что все это отчетливо видно»1.

В «Доходном месте» Полинька хвастливо обещает сестре: «Я какую хочешь сцену сыграю, не хуже всякой актрисы». Играя в супружеской сцене, она выигрывает поединок с мужем и понуждает его пойти к дяде просить доходного места, необходимого для семейного благополучия.

В «Поздней любви» Лебедкина разыгрывает комедию нежности с Николаем, а Николай, в свою очередь, разыгрывает покорное следование ее воле.

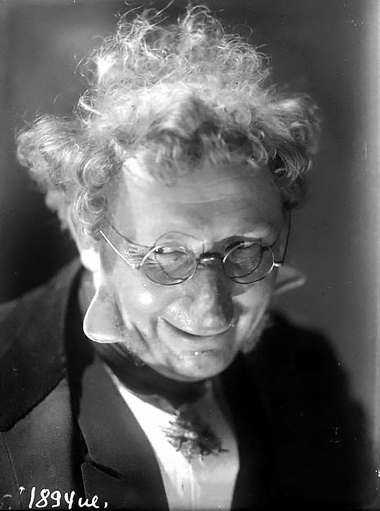

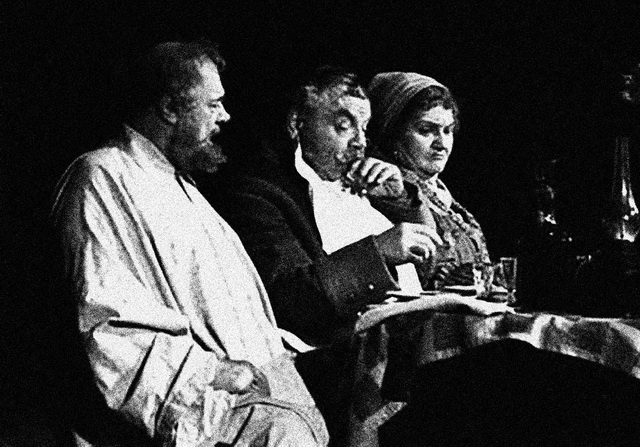

К. Станиславский (Крутицкий), В. Качалов (Глумов). «На всякого мудреца довольно простоты». МХТ.

Фото из архива ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

В «Грех да беда на кого не живет» играет в любовь Бабаев, даже жанр для себя определил: «комедия вроде Альфред Мюссе… Такие вещи нужно играть тонко, очень тонко; тут главное — букет».

В «Последней жертве» самозабвенно играют Лавр Мироныч — роль светского льва — и его дочь Ирина Лавровна — роль страстной женщины-вамп.

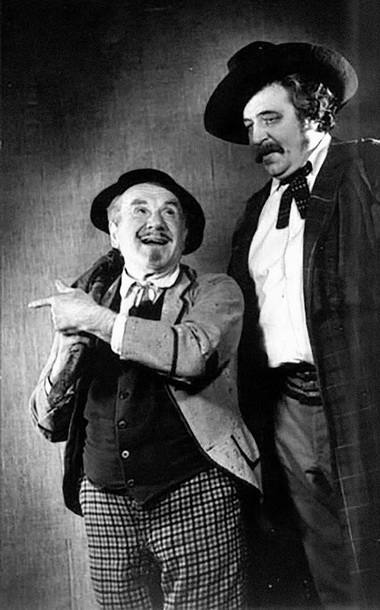

Ю. Яковлев (Глумов). «На всякого мудреца довольно простоты». Театр им. Евг. Вахтангова. Фото из архива театра

В «Красавце-мужчине» Окоемов меняет роль любящего мужа на роль влюбленного жениха, попутно разыграв, как по нотам, комедию обманутого доверия. При этом он призывает жену последовать его примеру и не делать из жизни «вечную трагедию».

В «Волках и овцах» комедию ханжеского благочестия разыгрывает Мурзавецкая. Ей подыгрывает Глафира Алексеевна, меняя монашеское амплуа смиренницы на гнусную роль шпионки. С облегчением отбрасывая эти неприятные, «неорганичные» для нее роли, она избирает хищное амплуа охотницы и подкарауливает Лыняева, как кошка — мышь. И блистательно ведет свою игру Беркутов, обыгрывая и переигрывая всех персонажей комедии.

Азартно играет Глумов в «Мудреце», на ходу меняя роли и демонстрируя безукоризненное чувство партнера. В «Бешеных деньгах» он вновь выстраивает интригу, назначив на главные роли Василькова и семейство Чебоксаровых, себя определив в зрители и пригласив повеселиться Телятева. Светские знакомцы с интересом наблюдают за дуэлью молодоженов и насмешливо комментируют перипетии неравной борьбы «богини беззаботного счастья» с «грубым идолом труда и промышленности»: «Ну, комедия начинается…»; «Будем играть комедию, заслуживать любовь друг друга…»; «Вы играли комедию, и мы играли комедию». В соответствии с принятыми в обществе «правилами игры» Телятев укоризненно выговаривает Лидии за то, что она «сменила амплуа Дианы на амплуа пейзанки». А когда проваливается комедия любви и нежности, разыгрываемая ради оплаты счетов, Лидия даже в актрисы собирается, чтобы поражать провинциальных поклонников тонкостью своей игры. В финале своенравная красавица-жена соглашается пройти школу смирения в экономках у собственного мужа, и ошарашенные зрители этой комедии перестают смеяться над наивным провинциалом из Чухломы.

Придавая жизненному поведению персонажей игровой налет, игровую окраску, драматург почти любуется человеческой «ярмаркой тщеславия», на которой идет демонстрация нарядов, социальных ролей, играемых чувств и декларируемых идей. Он не морализирует и не «разоблачает», он предоставляет своим персонажам возможность резвиться в пространстве сцены — примерно так же, как они резвятся в своей собственной жизни.

Философия и психология «смешного» блистательно раскрываются в «Лесе». Вслед за Пушкиным, «шекспиризовавшим» русскую драму, драматург «шекспиризирует» русскую комедию. Перефразируя Шекспира, об обитателях усадьбы Пеньки впору сказать, что «весь лес лицедействует». Комическая старуха Гурмыжская разыгрывает grande dame и метит в grande coquette: «Играешь-играешь роль, ну и заиграешься…». Служебные роли, помогающие сотворить из нее героиню добродетели, отданы владельцам окрестных усадеб — сладкоречивому Милонову и грубияну Бодаеву. Аксюша, богато одаренная чувством и душой, достойна королевской участи первой драматической актрисы, но вынуждена пребывать у самозваной «героини» в служанках. Гимназист-недоучка Булановцепко хватается за роль jeune premier и претендует на видные роли в губернской общественной жизни. Простак Петр выступает в роли рубашечного героя, а ловкий торгаш Восмибратов — в роли честного предпринимателя. Фоновые персонажи — резонер Карп и наперсница Улита — своими репликами обнажают подноготную этой «глупой комедии с родственниками». Глупой потому, что роли в этом насквозь фальшивом жизненном сюжете распределены не по способностям, а «по интересам».

«На всякого мудреца довольно простоты». Сцена из спектакля. Театр им. Евг. Вахтангова. Фото из архива театра

В. Бочкарев (Грознов), Е. Глушенко (Мавра Тарасовна). «Правда — хорошо, а счастье лучше». Малый театр.

Фото из архива театра

В этой комедии театр взят драматургом в его жизненной реальности, а усадебная жизнь — в театральном преломлении. Трагик Несчастливцев и комик Счастливцев, следуя своему жизненному предназначению, «ставят зеркало перед природой» и достигают настоящего смехового катарсиса. Благодаря их правдивой, искренней и по-настоящему талантливой игре, всевозможные градации и разновидности комического оказываются представлены в самых неожиданных сочетаниях: иронического с возвышенно-патетическим, почти фарсового с трогательно-простодушным, ернического с архаически-балаганным, усмешливого с лирико-поэтическим и драматическим началом.

В обрисовке образов возникает смех восхищения (Несчастливцев и Счастливцев), смех сочувственный (Аксюша и ее возлюбленный Петр), смех узнавания (Бодаев и Милонов), смех презрительный (Буланов), смех благожелательный (Карп), смех насмешливый (Восмибратов), смех иронический (Гурмыжская и Улита). Смех открывает за социальной закоренелостью купца Восмибратова — своеобразное чувство чести и не изжитую торгашеством совесть; за дубоватостью его сына Петра — простодушные мечты о вольной жизни; за скромным обликом бедной родственницы Аксюши — страстную душу, способную к глубокому и сильному чувству; за простоватостью недоучки-переростка Буланова — жадные претензии на первенствующую роль в обществе; за благородством облика первой дамы губернии Гурмыжской — комическую старуху, способную до семидесяти лет влюбляться; за неприметностью домашнего слуги Карпа — народный здравый смысл и трезвость оценок; за отвратительной, вынюхивающей наушницей Улитой — изуродованную крепостью живую человеческую душу.

Островский-комедиограф никогда не ведет смеховой огонь «на уничтожение». Его смех радостен и светел. Всем видам и оттенкам комического (сарказм, ирония, насмешка, шутка…) он предпочитает юмор, порой едва заметный, мягкий, умный, нередко горьковатый на вкус и не лишенный мудрого лукавства. Юмор окутывает течение действия и превращается в «театральные одежды» драматургического сюжета. Великий драматург не скрывает горестного и подчас скорбного содержания извечных коллизий русской жизни. Но он так подает это содержание со сцены, освещает таким богатством театрального юмора, что даже самые безнадежные сюжеты вселяют в зрителя душевную бодрость и свет. Он верит в здравый смысл и здоровый душевный настрой театральной публики. К ней он обращается. Ее приглашает посмеяться над «особенностями национального юмора» и порадоваться его неуничтожимой человечности.

Август 2023 г.

1 Сахновский В. Г. Театр А. Н. Островского. М., 1919.С. 159.

Комментарии (0)