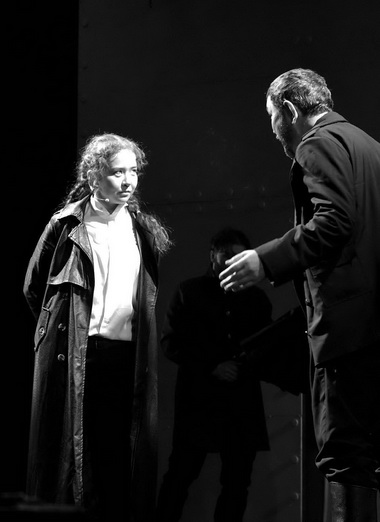

"Оптимистическая трагедия«(по одноименной пьесе В. Вишневского).

Казахский ТЮЗ им. Г. Мусрепова (Алматы).

Режиссер и художник Сергей Левицкий

О пьесе этой вообще непросто говорить, особенно сейчас.

Есть мнение банальное: «Оптимистическая» — горлопанка, старомодная и по-революционному нечуткая.

Есть мнение этически непрочное: «Оптимистическая» — сложная, тонко сделанная (может прозвучать как оправдание коммунистического людоедства).

Но как ни крути ее, она ведь действительно и то, и другое.

Вишневский, написавший пьесу мрачную и бешено энергичную, хлесткую, страстную (и пристрастную, чего уж тут), продемонстрировал весь ассортимент искусных драматургических инструментов. Она «неоднозначная» (без кавычек не обойтись, слово в контексте 2023 звучит нецензурно). В ней нет плоской, нечестной игры: мол, «вот вам дурной, испорченный белый офицер и туповатые анархисты, а вот бодрый, ловкий комиссар-коммунист». И офицеру здесь отданы остроумные реплики, и риторика Алексея убедительна, и Комиссар цитирует Гумилева, и сочувствие к пленным белым там есть, и сногсшибательная ирония ведущих, старшин хора.

Но и другое очевидно — очарованность автора милитаризмом, его любование героической смертью, его пафос, прикрывающий насилие. Да и болезненное расхождение между сияющей батальной живописью Вишневского и тем, что, как мы знаем, творилось и будет твориться десятилетиями после. Холодок по спине нет-нет да и пробежит.

Вот так — с оглядкой — и сделан спектакль Сергея Левицкого в алматинском ТЮЗе им. Мусрепова. Поставлен он по первой, менее известной редакции пьесы. В ней акценты расставлены иначе, чем в позднем варианте. В первой версии влюбленность Алексея в Комиссара находит отклик, а не ограничивается его скабрезными намеками. Священнослужителя с его «Отче наш» перебивает комиссарская присяга «Я, сын трудового народа…». Присутствие ведущих более объемно, от чего пьеса становится совсем брехтовской. И, наконец, в первой редакции погибает весь полк, а во второй — один Комиссар.

Левицкий уже работал с «Оптимистической» — год назад был поставлен эскиз в рамках лаборатории Березниковского драматического театра, и тоже по первому варианту. Смысловое ядро осталось — что в российской, что в казахстанской версии сюжет постановки принципиально оторван от четких дат и конкретных исторических событий. Это можно понять: в нынешнее время режиссера интересует не разбор прошлого, а работа более крупными мазками — изображение безжалостности и бессмысленности любой войны, любого проявления насилия. Утрированность, даже отчасти карикатурность персонажей тоже перекочевала из березниковского эскиза в алматинскую премьеру, хотя здесь иногда возникает впечатление, что это скорее случайность, чем намеренный эффект.

Надо бы заметить, как «Оптимистической» идет казахский язык, шершавый, отрывистый и остроугольный. Штормистый и шипучий, как море, он ложится на динамичный и дерзкий моряцкий текст как влитой. Артисты это чувствуют — и хохмят напропалую, выплевывая, выкрикивая фразы.

Они, артисты, здесь прежде всего не матросы, а актеры, играющие матросов. Театр — имитация жизни, и у Левицкого спектакль разыгран как намеренная иллюзия, которая не очень-то стремится изобразить из себя что-то иное, правдоподобное. Актерская отстраненность решена через традиционный прием: так, исполнитель роли Вайнонена Мерей Элыбеков зачитывает ремарку о своем персонаже перед тем, как погрузиться в его сюжет с головой. Для того чтобы закрепить метод и акцентировать выходы из роли, не хватало более ярких проявлений. Например, другие исполнители были лишены подобных ремарок, из-за чего линия отстраненности подчас терялась. Но и без того решение удачное, задающее основные правила сценической игры.

Кроме того, у этих актеров конфликт с Драматургом (Олан Болатбек), фигура которого введена в спектакль Левицкого. Вряд ли это буквально Вишневский — слишком одногранный. Драматург представлен публике в первой же сцене, где чиновница вручает ему чапан (национальный казахский кафтан) и сообщает, что сегодня состоится долгожданная премьера по его пьесе. Легенда оглашена такая: Драматург отдыхал в Крыму *многозначительное подмигивание* и выловил в море бутылку с посланием от давно умерших матросов. Тут-то и приплыла идея героического опуса.

Теперь Драматург пытается втиснуть актеров в свои железобетонные революционные конструкции. Актеры против: хотят балагурить и любить. Жить. Вот и главный конфликт. В отличие от пьесы, где комиссарское схлестывалось с анархистским, здесь продумана линия борьбы за пределами сцены. Метафора прозрачна и эффектна. Драматург — репрессивная власть, которая диктует идеи, роли, позы, мизансцены, реплики, тональность. Актер — личность, восстающая против такого порядка. Впрочем, суть столкновения задумана все та же, что и в оригинале: громада идеи бьется насмерть с эмоциональным, эмпатичным, частным.

Не все, однако, выходит гладко. Роль Драматурга недостаточно артикулирована, сгущена. Не обострены углы — и поэтому вплоть до финальных сцен этот образ однозначно считывается как самопародия Левицкого, анекдот на тему «приезжий творец отчаянно пытается выцарапать своему произведению место в чужом контексте». Роль вызывает живое сочувствие, кажется милой и необязательной. Ну да, переживает автор пьесы, что актеры не играют так, как он задумал, — понятная проблема, с кем не бывает. Это, как оказывается позже, уводит в сторону от подлинной концепции. Опасный пафос Драматурга становится по-настоящему навязчивым лишь под занавес, когда автор пьесы, залезая на сцену, кричит: «Прекратите! Это же героический бой!» И с патетическим напором зачитывает ремарки о величии смерти — уже не надеясь на актеров, отвоевывающих персонажам право на жизнь. Тут противостояние и перерастает из полушутливого в кровавое. И вот Драматург уже вдохновенный людоед, а вовсе не растерянный постановщик. Но, как это часто бывает, — вчера ты людоед, а сегодня задушен руками «коллег» по пищевым привычкам. То же случается и с Драматургом: матросы набрасывают ему на голову красный мешок и утаскивают за кулисы. Сильный ход, хотя резкость разворота несколько ошарашивает. Да и утерянной пародии, честно говоря, жаль: самоирония смотрелась бы обаятельно и в духе той саркастической отчужденности, которая в спектакле подразумевается.

Линию «гуманность против слепой идейности» можно посчитать не вполне выраженной: гуманистическое представлено мало и сосредоточено в финале, где Комиссар (Айнуржан Орынбасарова) плачет над мертвыми телами. Зато простота, размывающая пафос, сыграна актерами прекрасно. Есть, есть в пьесе Вишневского самолюбование, упоение собственным текстом, его конструктивистской экспрессивностью. Претенциозность, которая неизбежно расходится с неотесанностью изображаемых событий. Так вот у Левицкого матросская толпа изображена без притворных экивоков: этот корабль принадлежит грубым, сифилитичным, безудержным хохмачам, которых из их гоготливого равновесия не выведет ничего, и в репликах их от патетики ни следа. Фактологически это, кажется, поближе к реальности. Поводом для вульгарной шутки становится все подряд: хоть приезд Комиссара, хоть расстрел Вожака (Жомарт Зейнэбыл). Все это события, достойные максимум насмешки, но не потрясения. Роли разыграны почти издевательски, в пику Драматургу. И расправа над старушкой с кошельком, и пресловутая фраза про комиссарское тело — уже давно мемы театральной истории, и здесь они тоже решены как мемы, без звериного серьеза.

Та же снисходительность к громогласному тексту «Оптимистической» демонстрируется через предельно условную сценографию. Пол авансцены окантован морским канатом, на заднем плане — прямоугольник суровой железной обшивки с двумя дверными проемами. Оркестровая яма — море. Туда сбрасывают безжизненные тела, оттуда выпрыгивают рыбки, там покачиваются на воде траурные венки от несостоявшихся невест. Стало быть, место действия обозначено. Нарочито не согласуется с высокопарными мотивами и прочий материальный мир спектакля, акцентированно простой. Пули — теннисные мячики, кровь — розовое конфетти, беременные животы матросских невест — воздушные шарики, засунутые под сарафан. Оружия нет — вместо него сложенные пистолетом пальцы.

Работа с предметом столь же экономна, сколь и изобретательна. Образы то и дело перетекают друг в друга. Перевернутый стол превращается в расстрельную стенку, канат — в рынду-колокол; красный флаг революции мастерят из тряпки, которой вытерли кровавые следы первого убитого матроса; древко этого флага, в свою очередь, становится орудием убийства Вожака. Расстрел матроса, якобы своровавшего кошелек, сопровождается барабанной дробью, очевидно призванной ассоциироваться с четкой и плотной пулеметной очередью.

Но это-то просто ловкость рук, а есть и более глубокие трансформации, подлинно жуткие.

Например: окончен первый бой. Вайнонен докладывает Комиссару об убитых, скручивая сигаретку. Комиссар беззаботно протягивает руку, полагая, что эта сигаретная бумажка — и есть список потерь. Но им оказывается гигантский свиток у Вайнонена за спиной. В панической попытке скрыть жертвы от матросов Комиссар превращает его в скатерть для поминального стола, расстилая список оборотной стороной кверху. Матросов, впрочем, не обманешь: они подчеркнуто медленно вытирают окровавленные ладони о революционный флаг, бросая красноречивые взгляды на Комиссара, — не верят.

Или: в полной мере реализовавшие свое романтическое чувство Алексей (Максат Рахмет) и Комиссар стаскивают тот же список со стола и полощут его в тазу. Комиссар запихивает мокрый комок под рубашку, чтобы в ее чреве смертельный каталог переродился в нового Вожака, жестокое детище анархизма и революции.

Но нельзя не заметить, что, сознательно опрощая, приходится чем-то жертвовать. В спектакле Левицкого в результате теряется нюансировка. Играть шпану — большой риск, можно чересчур увлечься актерским хулиганством. Видимо, это и происходит: нередко способ сценического существования кажется недостаточно аккуратным. Роль, для которой определена только пара-тройка несложных красок, в конечном счете не может создать ощущения объема и динамики. Актер, играющий Алексея, увязает в узком диапазоне заученных черт, которые на деле немногое могут сказать о его герое, но утяжеляют ненужными подробностями общую картину. Так, по сцене он передвигается, пошатываясь из стороны в сторону. То ли качка, то ли пьян, то ли просто давно не ступал по твердой земле. Положим, последнее. Но почему тогда у других моряков такая походка не прослеживается? Похожим образом можно высказаться о подавляющей части «матросского» состава: бьют в одну сущностную точку, играют на одной ноте — разудалости и развязности, да и конфликт с Драматургом нередко исполняется как тривиальная личная неприязнь, а не концептуальное противоречие двух мировоззрений. То же и в эпизодических ролях. Старушка с кошельком (Нуржамал Эбылкияскызы) рыдает над казненным «вором», чтобы через полминуты с такой же интенсивностью радоваться подаренным деньгам. Возможно, подразумевался юмористический эффект, но концентрация гэгов через некоторое время начинает утомлять, замыливает взгляд, приучая зрителя к грубоватым приемам. Тут бы чередовать речь с молчанием, крик с шепотом, яростную экспрессию с пастельными тонами. Иначе сложно выстроить тонкие, достоверные связи между персонажами, создать ощущение яркой, событийной истории, органично привести к пацифистскому финалу. Ведь, несмотря на все справедливые претензии к тексту «Оптимистической», ходульной она все же не была: амбиции одного героя вступали в понятную комбинацию с характеристиками другого.

Здесь же получается, что логика событий, которая была у Вишневского, отвергнута, а другой не выстроено. Почему все слушаются Вожака, если он не вызывает ни у кого ни страха, ни уважения? По крайней мере, оно не сыграно, и расстрел Вожака вызывает в моряках не больше чувства, чем ловля рыбы. Почему Комиссара в итоге не изнасиловали, если она совсем наивная растерянная девчонка, да пистолет держит кое-как — отнять его и?.. Ну раз уж мы на полубандитском корабле? Да и что так привлекает Алексея в этой простодушной дурочке? В пьесе — понятно. Ее сила, уверенность, смелость, ловкость. А тут?

О Комиссаре отдельно. Хваткая и безжалостная политикесса у Вишневского (такие же, но уже поистрепавшиеся будут позже ходить к профессору Преображенскому на предмет жилплощади), у Левицкого она — почти старшеклассница, которая пороха еще не нюхала и гранату ей в руки лучше не давать, все взлетит к чертям собачьим. Остроумно сделано, хоть тут и следует вспомнить «Оптимистическую» Виктора Рыжакова (Александринский театр), где роль Комиссара трактовалась похожим образом. Сначала став убийцей по невнимательности — матросы обмотали веревки вокруг шеи двух пленных офицеров и концы веревок привязали к стулу Комиссара, так что, сев на стул, она невольно натягивает канаты и виселица приходит в действие, — к финалу она по задумке вынуждена озвереть и из живого человека превратиться в символическую фигуру, олицетворение неубиваемой революции. Но текст Вишневского не ложится на рисунок. Слишком ловко эта «старшеклассница» строит интриги, слишком мудрено для новичка отвечает в первой части постановки. Вот и приходится актрисе перепрыгивать из одного образа в другой без убедительного постепенного развития: то ненавидит Алексея, то жизнь за него готова отдать.

В итоге симпатичных персонажей в спектакле, пожалуй, не оказывается. Те смешны и грубы, те — нелепо самоуверенны и инфантильны. Впрочем, почему нет? Тоже ракурс.

Тем не менее, хоть спектакль Левицкого временами и кажется бурным и хаотичным, как море в шторм, в финале трюк удается, и постановка ловко выруливает в сторону конечной идеи: о том, что за громкими словами о героике сложно расслышать крики покалеченных, раненых, убитых. Поле боя усеяно телами матросов. Прибой перекатывает их то в одну, то в другую сторону. В живых осталась только Комиссар, склонившаяся над Алексеем. Но Драматург призывает соблюдать героическую линию — и Комиссар карабкается на стол, чтобы одухотворенно прочесть присягу, даже когда воодушевлять уже некого. На древке развевается гигантское красное полотнище, свидетель прошлой и предвестник будущей крови. А на авансцену по очереди выходят невесты, еще несколько действий назад танцевавшие с матросами трепетный прощальный вальс в белых платьях. Теперь они — вдовы, и в руках у каждой по резиновому пупсу. Миг — и младенцы летят в оркестровую яму под слова Комиссара о «новом полке», пришедшем на смену погибшим. Новые жертвы богу войны, отправившиеся в ад прямиком из колыбели.

Что по гамбургскому счету? «Оптимистическая» в Мусрепова — дерзкий, откровенный, рьяный спектакль о мире, поплатившемся за приверженность дуболомному пафосу. А основное действие — не без шероховатостей — искупается выразительным финалом. В конце концов, в современном мире любое высказывание такого рода — уже смелость.

Август 2023 г.

Комментарии (0)