ПОКА ТЕБЯ КТО-ТО ЛЮБИТ

А. Нанетти. «Мой дедушка был вишней».

Омский театр драмы.

Режиссер Арина Гулимова, художники Булат Ибрагимов, Елизавета Мирошникова

Повесть итальянки Анджелы Нанетти, написанная в 1998 году и вышедшая в российском переводе в издательстве «Самокат» в 2011 году, имеет богатую сценическую историю. Для Омска это уже вторая постановка: первая — моноспектакль Евгения Сизова в режиссуре Алены Устиновой — вышла в театре «Студия Любови Ермолаевой», премьера Омской драмы — нетипичный ход для репертуарной политики театра, в афише которого крайне редко появляются названия для детей.

Арине Гулимовой, студентке V курса РГИСИ(мастерская Г. М. Козлова), удалось поставить спектакль для семейного просмотра — одинаково рассчитанный на восприятие и взрослыми, и подростками, и детьми помладше. Это тот редкий случай, когда на детский спектакль можно смело пойти и без ребенка. Попадание в жанр связано прежде всего с интонацией спектакля — он не подстраивается ни под взрослых, ни под детей — и напоминает душевный семейный разговор с оживающими в нем теплыми моментами и забавными случаями.

История про вишню Феличе — реликвию большой итальянской семьи — разворачивается в двух временных плоскостях. В спектакле сочетаются взгляд взрослого, обращенный в собственное счастливое детство, хоть и переполненное серьезными событиями: тут и смерть бабушек и дедушек, и конфликт с городскими властями, и постоянные ссоры мамы с папой, находящихся на грани развода, и даже рождение младшей сестры Карины — жизнь Тонино (Леонид Калмыков) невероятно насыщена. И мир ребенка, существующий вне законов логики, — мир, в котором все возможно и все просто. Если бабушка Теодолинда (Ирина Герасимова) любила свою гусыню Альфонсину, то ею она после смерти и становится и продолжает все время быть рядом со своей семьей.

Леонид Калмыков — Тонино не играет возраст. Его история — еще одна в череде личных воспоминаний, с которых спектакль начинается. На сцене — льняные полотна, похожие и на стены, и на шторы, и на ширмы, на них проецируются крупным планом лица актеров, занятых в спектакле. Они делятся воспоминаниями о собственном детстве или детстве своих детей. Мир спектакля — мир большого возвращения, путешествия в страну, где всегда хорошо. Режиссер смещает фокус внимания с темы утраты, ключевой для этой повести, и концентрируется на дружбе — большого с маленьким, на создании и поддержании крепких связей между близкими людьми, несмотря ни на что. Сколько бы ни ссорились мама (Мария Токарева) и папа (Егор Уланов), какими бы разными они ни были и как бы ни отдалялись друг от друга, в самой сложной ситуации безвольный до этого папа, не особо стремящийся принимать решения и отстраняющийся от чудаковатых родственников жены, становится опорой и поддержкой для своей семьи, дает им уверенность в том, что что-то важное никогда не может быть разрушено.

Предметный мир спектакля выстраивается в открытом приеме из веток, коробок и прочих подручных материалов. Выбивается из него лишь само дерево — вишня, нарочито бутафорская, с пластиковыми листочками — как будто чуждая этому пространству и способу его организации. Сам спектакль — череда оживших картинок, аттракционов в старомодном цирке, притягательных простотой и наивностью: едет на велосипеде, стоящем на подставке, гусыня Альфонсина (Ирина Герасимова), демонстрируя чудеса ловкости; жонглируют в четыре руки пластиковыми яйцами Тонино и дедушка Оттавиано (Михаил Окунев), взбивая гоголь-моголь. В спектакле нет ничего специального и ничего волшебного: все чудеса возможны, и они рукотворны — создаются за счет веры ребенка и желания взрослого ее поддержать.

Актеры примеряют на себя персонажей, не вживаясь в них, а как бы представляя их нам через призму нежно-ироничного отстранения. Так, в начале за льняными полотнами-ширмами появляются городские бабушка (Татьяна Филоненко) и дедушка (Николай Михалевский), и предмет, их характеризующий, знак, через который оживает воспоминание Тонино, — уродливая собачка Флоппи, зеленая вязаная игрушка, по пропорциям напоминающая фигуру, скрученную из воздушного шара. А потом возникают и деревенские бабушка и дедушка, обозначенные платьем огромного размера и парадным костюмом. Они как бы соглашаются с назначением, постепенно помогая Тонино рассказывать историю. И вот дедушка Оттавиано уже выводит в воздухе имя для вишневого дерева, нацарапанное на его стволе в день рождения мамы, — Феличе-вишня и Феличита-девочка растут вместе. По мере развития истории актеры все больше присваивают роли: персонажи усложняются и получают объем. Масочные, карикатурно ссорящиеся с присущими итальянцам шумом и страстью мама и папа оживают: усердно крутит педали мама, чтоб успеть спасти вишневое дерево (и эта сцена повторяет такую же, где педали крутил Оттавиано, — теперь совершенно ясно, что Феличита — дочь своего отца). Ироничный азарт, с которым героиня Марии Токаревой возмущалась мужем и его родителями, сменяется настоящей страстью, с которой она бросается в отстаивание собственного права не просто на землю, отнимаемую городскими властями, а на прошлое, настоящее и будущее своей семьи. Спасение вишни превращается в спасение семьи, в восстановление и объединение всех ее членов и связей между ними. Упрямый и отстраненный папа проявляет волю и настойчивость, когда семье нужна поддержка, и мягкость в вопросе переезда в деревню, важного для сына и жены. Герой Егора Уланова к финалу становится образцом главы семьи — мудрым, мягким и сильным одновременно. Диалог поколений, преемственность, умение быть опорой для близких — вот ценности итальянской семьи. К финалу Тонино становится проводником в традиции и историю семьи для своей маленькой сестры Карины, передавая ей мудрость, воспринятую от деда.

«Мы не умираем, пока нас кто-то любит», — говорит дедушка Оттавино своему внуку Тонино. И в спектакле смерть — событие в череде других, не менее важных. Жизнь продолжается, рождаются дети, и память живет вместе с ними — в воспоминаниях и фотографиях, сделанных у вишневого дерева Феличе.

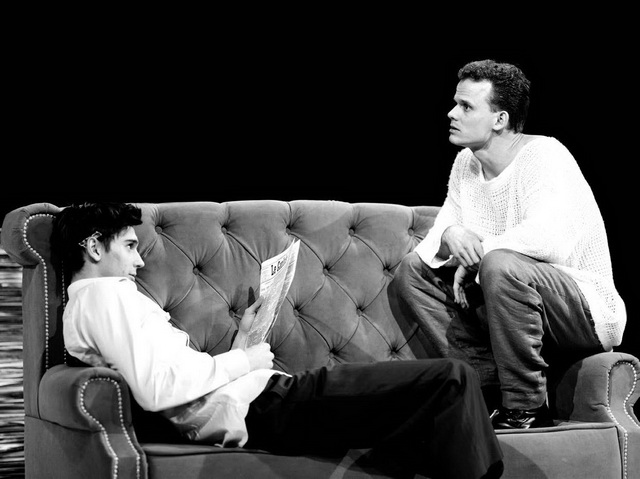

THE TIME FOR US

Д. Осборн. «Оглянись во гневе».

Тюменский большой драматический театр.

Режиссер Серафима Крамер, художник Полина Белова

Серафима Крамер (мастерская Г. М. Козлова) поставила свой дипломный спектакль «Оглянись во гневе» по культовой пьесе Джона Осборна на сцене «Молодость» Тюменского большого драматического театра. Поставила, основательно ее разобрав — простроив сквозное действие каждого персонажа, добившись от актеров точного и смелого существования, что, честно говоря, встречается в нашем театре все реже. Нередко молодые режиссеры тяготеют к псевдорадикальному переносу в современность, теряя за кодами поп-культуры мотивировки персонажей и оставляя их ходульными в любых ультрасовременных костюмах. Пьесе Осборна — почти семьдесят лет, но персонажи спектакля Крамер — современны, это остро и болезненно ощущающие нерв сегодняшней реальности молодые люди, каждый из которых пытается найти свой способ с ней совладать, не всегда работающий. Это избегающая конфликтов «девушка из хорошей семьи» Элисон Портер в исполнении Алены Чувановой, чья статная красота искажена тревогой: парализующим страхом прямого столкновения с яростным Джимми. Это всеобщий друг и примиритель Клифф Льюис — Вадим Шестибрат, парень открытого обаяния, мягкий и добросердечный. Но вот его штаны ему чуть-чуть коротковаты, и эта деталь — неслучайная, как и все в работе художницы спектакля Полины Беловой, — выдает и его неприспособленность к жизни. И даже за победительной яркостью и азартностью Елены Чарльз — Дарьи Зуевой, зачем-то занимающей место подруги рядом с мужчиной-абьюзером, от которого она сама же ее спасла (при чтении пьесы мотивы женских персонажей, как правило, вызывают недоумение), скрывается импульсивность, хрупкость, возможность испытывать неуверенность. Сценография и как будто следует предписанным драматургом ремаркам — тут и гладильная доска, и Джимми заседает в кресле, — и создает ее дизайнерский образ. Большую часть крошечного пространства занимают стопки газет — герои буквально поглощены чтением новостей (могла ли когда-нибудь пьеса Осборна быть для нас настолько актуальной!). В том, как главный герой Джимми Портер в исполнении Виталия Илюшкина реагирует на несправедливость и дальше — на конформизм (в том числе его жены Элисон), — не позерство, но обостренное восприятие мира, буквально обожженность несправедливостью. В этом невысоком парне (его брюки, напротив, длинноваты), чей белый свитер в крупные петли не скрывает мускулы, будто бродит ртуть, и перестать видеть несовершенство мира он попросту не может. Этот неврастеник — как будто излюбленное театральное амплуа на все времена — действительно очень современен. Он не только разговорчив, он очень подвижен, в нем есть скорость реакции, но есть и еще одно измерение агрессивной энергии. В том, как убедительно сплетаются в спектакле идеологическая конфронтация и сексуальное влечение, состоит одно из главных открытий режиссера. Здесь есть странные и волнующие звуки трубы, на которой где-то за сценой играет Джимми, и сцена в ванной, где Элисон в красивом синем свете снимает с себя сорочку, есть жесткое начало физического акта любви между Джимми и Еленой. В этих зажатых отвратительными новостями героях бродит настоящая живая кровь, и жизнь им нужна во всей полноте, но — вот беда — они слишком сложно устроены, чтобы наслаждаться юностью среди мировых катастроф, и это их проклятие. Так бывает, и мы это знаем.

КАК ПАПА АНЮ К САМОУБИЙСТВУ ВЕЛ…

«ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла».

По мотивам пьесы Т. Загдай «Человек в закрытой комнате».

Социально-Художественный Театр.

Режиссеры Дмитрий Хохлов и Костя Соя, художник Валентина Спевак

…но на пути появился Костик (Андрей Анкудинов).

Папа был понарошку…

<…>

Еду по России, не доеду до конца,

Где панелька моего отца?

Аня (или в москвичестве Жанна) — Алина Король приезжает в родной провинциальный город N к отцу (Павел Панков), который находится при смерти, но не успевает буквально на пару часов — батя откинулся. Из-за, хм, несовершенства работы региональной «скорой помощи» и наступления выходных смерть отца оформить не могут, поэтому везти его тело приходится в райцентр. Помогает Ане в этом сын соседки ее папы, знакомый с раннего детства Костик. Втроем с ним и с говорящим трупом Аня преодолевает отпуск патологоанатома, ментовку, коррумпированных врачей и, наконец, крематорий. А после всего случившегося они преодолевают и Анино желание умереть (еще чуть-чуть — и девушка бы вышла из окна…)! Но побеждают ли психологическую травмированность, приобретенную от отца-сухаря?

Стильная минималистичная сценография соответствует эстетике постсоветского абьюзивно-равнодушного пространства. Задник — паркетно-коричневая лаковая дверь в лифт, окруженная порванной металлической сеткой. Из нее, как «боги из машины», будут выходить второстепенные персонажи (играют Александр Цицкун и Ангелина Селезнева), которые повстречаются главным героям на пути до крематория. И будут появляться вещи отца как воспоминания. С правого края стоит бутылочка водочки на тумбе и два стульчика, напротив — старинный пузатый телевизор, из которого несколько раз будут доноситься звуки «первороссийной» программы. Посередине игрового пространства стоит черная тумба, на которой в начале спектакля лежит бездыханный труп, накрытый белой простынкой.

Спектакль строится через совмещение двух миров — реальности и воспоминаний. В первой развиваются отношения Жанны и Кости, во второй — Ани и отца. Первая реальность — попытка возрождения души, вторая — исток ее умертвления.

Воспоминания, связанные с отцом, — детские травмы Ани. В тянущихся событиях прошлого эмоции отца резонируют с эмоциями беззащитной девочки: если отец радовался чему-то, то Аня непременно от этого горевала. И наоборот.

Настоящее же, в свою очередь, делится еще на две линии: психически нездоровую (отцы и дети) и неразумную (линия любовная). Аня в поездке до райцентра влюбляется в уголовника, который грабит ее после близости (достает из трусов Ани деньги, которые были ею там надежно спрятаны), но она откупает его от полиции. Параллельно Аня периодически разговаривает с отцом (который, напомню, уже мертв).

Спектакль — плод театра условно-иллюстративного. Черная тумба становится если не всем, то большей частью пространства: машина, остановка, больница, крематорий и так далее. Иллюстративность и музыкальная: с каждым травмирующим воспоминанием у Ани связана какая-то песня, отсюда после почти каждой истории появляются Гарик Кричевский, Pink Floyd, Линда и даже православная молитва.

Вообще, спектакль строится на стереотипном типажировании как приеме комического: каждый из образов вполне узнаваем. Старая соседка, грубые полицейские с леденцом во рту, таксист с разговорами о прогнившей России, хирурги с трясущимися руками. И три ключевых образа: москвичка-веганка в розовой шубе; седой батя в трениках, клетчатой рубашке, майке-алкоголичке и тапках; быдловатый вор в беломхуди и джинсовке. Актеры играют комически, давая эти русские маски. Наиболее точный уровень узнаваемости у Павла Панкова (нелепо-смешной отцовский мат, ироническое обращение к дочери, такие же абсолютно искренние оценкиситуаций).

В основе спектакля — этюдный метод. Но каждый этюд состоит из закономерности: события реальности — воспоминание — иллюстрация к нему — возвращение к реальности. Часто в иллюстрировании возникает какая-то хохма: вальяжно курящий мертвец, рэп-баттл, табличка «Константина поколотили», задорные танцы и так далее. Повествование о прошлом часто высвечивается одним лучом, оно происходит в полной тишине и лицом к зрителю: к нему как бы обращаются, исповедуются.

Спектакль заставляет зрителя существовать на грани смеха и сочувствия героям. В этой комичности и типизированности скрывается горький и безысходный путь: истории с воровством, изнасилованием, сокращением на работе, увы, весьма обыденны. И весьма обыденным, но объединяющим всех становится… алкоголизм. Как попытка убежать от реальности, черной, мутной, жестокой и совсем без любви.

Аня и все вокруг нее существуют в противоречии: с одной стороны — ненависть, спровоцированная отсутствием слова «люблю» в прошлом, с другой — искренняя родственная любовь. И арка персонажа такова, что Аня к любви-то приходит и с Костей, и с отцом. В случае с отцом — это принятие его смерти и, как следствие, возможность отпустить и смириться с прошлым.

Пол-России детским обидчивым голосом в кольце жизни спрашивает: «Папа, где же ты? Я не могу тебя найти. Мне грустно, мне холодно» (так начинается и заканчивается спектакль). Пол-России обнадеженно, обнимая пальто умершего родителя, шепчет: «Ты мне нужен». А в ответ лишь сухое: «Меня больше нет, есть только ты».

Отсюда у России только два пути: суицид или стоицизм… ну, или какая-никакая любовь…

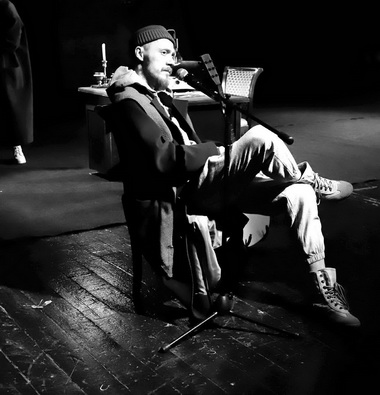

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

М. Фриш. «Санта Крус».

Театр драмы Кузбасса (Кемерово).

Режиссер и художник Елена Левина

Елена Левина (мастерская Г. М. Козлова) поставила пьесу Макса Фриша «Санта Крус» в качестве дипломного проекта на сцене Звездного зала Театра драмы Кузбасса. Для режиссера эта пьеса — о ложных мечтах, о столкновении с пустотой — с очевидностью самообмана, о бермудском треугольнике сожалений. Здесь много синего света, романтической музыки и слов, произносимых на выдохе. Но в жанре лирической мелодрамы эту работу можно считать состоявшейся — смею предположить, что она обретет своего зрителя среди тех, кто ведет дневники и подвержен мечтам о любви. Тон — буквально: гитарными переборами, низким хриплым голосом — задает Пелегрин-бродячий певец в исполнении актера и начинающего режиссера Антона Остапенко. У Фриша действие переносится из настоящего в прошлое и обратно, режиссер же создает на сцене двоемирие, давая прошлому и настоящему сосуществовать. У восседающего на авансцене аутентичного Пелегрина — прожженного циника — есть двойник — Пелегрин-бродяга, что приходит в замок к Барону и его жене. Его играет Юрий Алсуфьев — актер совсем другого психотипа, и его персонаж чужд рефлексии. Именно этот попсовый двойник (так сделано специально) — вечно юный искатель приключений, этакий Питер Пэн или самопародийный Принц Энчантинг — воссоздает в глубине сцены обстоятельства семнадцатилетней давности. Рядом с ним — юная блондинка Эльвира (ее роль исполняет Эльмира Кашанская, она же Виола — дочь Эльвиры), похожая на сказочную принцессу. Вместе они патетически разыгрывают любовный дуэт, который мог бы быть иронически «докручен», но в нынешнем виде оставляет зрителя в некотором недоумении. Должна ли нынешняя взрослая красавица Эльвира (Олеся Шилова) — взволнованная и трепетная, уставшая от тревог, — наблюдая эту сцену из своего сегодняшнего дня, ощутить разочарование в мечтах юности? Горько посмеяться над своей увлеченностью пустышкой, фитюлькой? Но этого как будто не происходит. К сентиментальному, но не лишенному обаяния спектаклю есть и другие вопросы.

Елена Левина — сценограф по первому образованию, и она сама занималась в спектакле и пространством, и костюмами. Вытянутая сцена разделена на три части: авансцена — место для рассказчика, основная — место действия в настоящем, а за ней в момент ключевого воспоминания возникает третья сцена с воспоминаниями, которой явно не хватает чуть более внятных красок. «Бедная» условность полотнища в глубине и функциональная мебель на основной сцене как будто не очень срабатывают для избранного режиссером жанра притчи-сновидения. Однако у спектакля не отнять убедительности мужских образов — прежде всего Пелегрина-рассказчика — спокойного и сосредоточенного Антона Остапенко и Барона в исполнении эффектного Романа Манадышева, за сдержанностью которого постепенно вскрывается страстная мечта о путешествиях: «возвращение» Эльвиры к мужу кажется логичным хэппи-эндом. А еще по контрасту с чрезвычайно серьезными и местами патетичными героями неожиданно выпуклыми оказываются второстепенные персонажи — конюх (Владимир Волков), писарь (Игорь Сорвилов), хозяйка трактира и она же — продавец устриц (Екатерина Грибанова), слуга (Кирилл Гоммершмидт). Актеры как будто создали своих персонажей этюдным способом — через естественные реакции и подробные физические действия, которые замечательно работают на контрасте и вносят изрядную долю здорового юмора в местами буксующую конструкцию. Честно говоря, сегодня и пьеса кажется излишне многословной, а возможно, и ложно глубокомысленной, но почему бы и нет.

Комментарии (0)