Ровно двести лет назад в мир пришел Александр Николаевич Островский.

Да нет, это все остальные «приходят в мир»: являются — и вот он перед ними, огромный, непонятный и пугающий. Ты как будто в открытом космосе. Пока не назван именем, пока не вписан в чей-нибудь паспорт, пока не прикреплен к поликлинике, никак не заземлишься. Да даже и потом тебя нередко уносит в неизвестность.

Островский (в этом смысле) никогда не приходил в мир. Каким-то невероятным образом избежав столкновения с глобальным, он сразу же оказался в локальном. Двести лет назад Александр Николаевич Островский пришел прямиком в Россию. Будто огромный невидимый магнит притянул новорожденного в самый центр Москвы, на Театральный проезд, где он, теперь уже состарившийся и забронзовевший, до сих пор сидит недвижимо. Как не бывал, так и не собирается ни в какое неизведанное общемировое пространство.

У Островского сложные отношения с миром. Однажды, в 1862-м, он все-таки рискнул вырваться в него, но буквально промчался галопом по Европам: за два месяца побывал в Пруссии, Италии, Франции и Англии. И даже не попытался где-то задержаться. Даже не зацепился ни за что, чтобы когда-нибудь однажды можно было вернуться. Знал семь языков, свободно говорил, читал, писал, переводил. А его до сих пор никак не могут перевести даже на один. Наконец, самое поразительное: он драматург, которого «бери и ставь» (в его пьесах на технически совершенный каркас накручен невероятный философский объем — чего бы еще?), а ведь не ставят практически нигде, кроме России. Зато у нас — везде, в каждом школьном драмкружке. Выходит, здесь он запросто «вытаскивает» даже любителей, а там профессионалы не знают, как подступиться?

Почему Александр Островский, этот безоговорочный гений театра, из национального все никак не вырвется в планетарное, рассуждают без конца. Кто-то говорит: его язык не вмещается ни в один иностранный. Но ведь и с Чеховым не так просто. Анатолий Смелянский любит вспоминать про одну чикагскую версию «Трех сестер», где переводчик споткнулся об Ольгино «здесь холодно и комары». Не поняв, естественно, что это не про русский климат — про русскую жизнь вообще, написал: «It’s cold here in winter and mosquitoes in summer». Здесь, мол, зимой холодно, а летом комары. И все же, пусть так — с холодами зимой и комарами летом, но Чехова много где ставят. Значит, дело не только в языке. Да и вряд ли исключительно в характерах. Конечно, Любим Торцов или Тарас Хлынов — это такие сайт-специфик-персонажи: играются (а главное — понимаются) лишь в антураже России. Но неужели Катерина или Лариса, которые искали любви и не нашли, — не универсальный мировой женский архетип? А Глумов или Жадов, мечтающие «состояться», только идущие к этому разными путями, — разве не универсальные мужские?

Похоже, причина конкретной локализации Островского все-таки в другом. Ему просто не нужен целый мир, потому что целый мир — он сам. Самодостаточный русский мир. В пять десятков своих пьес драматург заключает всю нашу жизнь — с ее бесконечными сплетнями и суевериями, тонущими в горячей, искренней молитве. С безденежьем богачей и дырявыми шинельками, в которых прячутся целые состояния. С подхалюзинским жестоким расчетом, все-таки не способным задушить бальзаминовскую наивную мечту. С предательством самых близких и спасением оттуда, откуда не ждешь. С сильными женщинами, наконец, готовыми снова и снова вытаскивать на своих плечах слабых мужчин. Он рисует вокруг нас меловой круг, замыкает над нашими головами сферу. Это не значит, что, по Островскому, за пределами русского мира нет ничего. «Я сейчас все за Волгу смотрела; как там хорошо, на той стороне!» — говорит бесприданница Лариса. Есть та сторона, и видно ее, и на ней, должно быть, в самом деле неплохо. Только это — та сторона. Другой берег. Не наше дело.

Все это поразительно учуял Луначарский в 1923 году. Провозгласив свое знаменитое «Назад к Островскому!», он, может быть, и подразумевал «назад к академической традиции». Но по сути, глобально — брал столетнего драматурга с собой на большое дело. На воссоздание, хотя бы на сцене, самодостаточного русского мира. За последние четверть века его растащили до основания — теперь предстояло отстроить заново. И кто, если не Александр Николаевич, наверняка знал, как это делается. Луначарский не прогадал: уже в «Лесе» Всеволода Мейерхольда этот новый русский мир действительно собрался. Всех и вся захватила стихия игры, объединила яркая площадная театральность. Но не только. Смысловым вектором мейерхольдовского спектакля, ключевой идеей нового мира стала несгибаемая вера в свободу и нечеловеческая устремленность к ней Аксюши Зинаиды Райх. Наивному режиссеру да и всей молодой советской стране тогда казалось, что именно на свободе будет строиться теперешняя русская жизнь.

Прошел век. И то ли банальное совпадение, то ли история и вправду циклична, но у Островского снова юбилей, а русский мир опять разобран на части. И хотя никто теперь не кричит: «Назад к Островскому!», театр в поисках «цементирующего состава» интуитивно отправляется именно туда. Поначалу кажется: зря. Островский в канун двухсотлетия и сам — вдребезги.

«Кофейная на бульваре» — во все времена едва ли не самая объединяющая локация. Но в «БЕСприданнице» Театра Моссовета (художник Игорь Капитанов) она, напротив, разъединяет: квадратные столики, выставленные стройными рядами, рассчитаны только на одного. Здесь не усядешься вместе, даже просто рядом, здесь взгляд всегда утыкается в чью-то спину. Социальные связи разорваны, каждый тут сам за себя. Из бессвязных образов-осколков составляет Нана Абдрашитова пространство спектакля «Грех да беда на кого не живет» в «Et Cetera». Вот окно в кружевном наличнике, оно же телевизор. Вот кровать, что может стать «пыточной». И стол, который может превратиться в кровать. Напольная вешалка — зачем, если никто не переодевается? Лестница в никуда. А ведь когда-то была картина на загляденье — как будто намекает обломок роскошной золоченой рамы, единственным уцелевшим углом вонзающийся в софиты.

В «Лесе» Театра Сатиры мир вроде бы собирается наконец — в огромный деревянный подиум-круг. Но нет — и его Мария Рыбасова раскалывает пополам: одна половина спокойно лежит, вторая вздыблена. Надвигается «Гроза», и Дмитрий Разумов вместе с Константином Райкиным всеми силами пытаются сдержать сатириконовское пространство, чтобы не разлетелось: с трех сторон огораживают сцену Дворца на Яузе балетными станками. Однако страшно как раз вот это — сколько ни собирай снаружи, толку не будет. Потому что сегодняшний русский мир раздроблен изнутри.

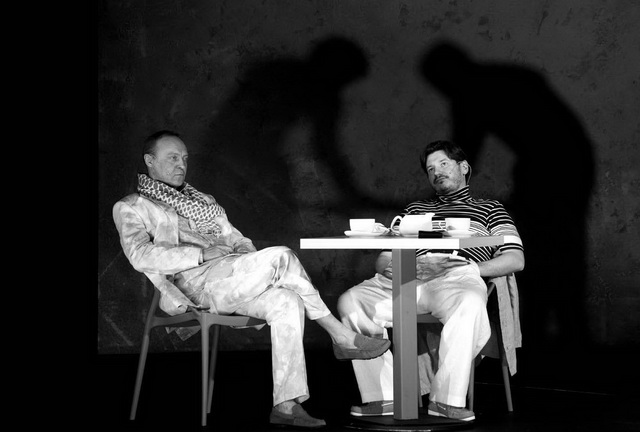

Эту внутреннюю раздробленность ощущают все, кто берется сейчас за Островского. Но являют ее по-разному. Евгений Марчелли в «БЕСприданнице» — через мизансцену. Поскольку разорваны все человеческие связи, то и ключевые сцены как только ни деформированы: вынесены в кулисы, погружены во тьму, прерваны антрактом. Не видно, как Паратов (Павел Чинарев) реагирует на «Лариса Дмитриевна выходит замуж»: он за кулисами. Неясно, что вообще эти двое ощущают после годичной разлуки. Им отказано даже в том, чтобы заглянуть в глаза друг другу. Он позади, она (Анастасия Белова) на несколько шагов впереди, оба развернуты в профиль к залу и смотрят в правую кулису — вот так встреча. Встреча Хариты (Елена Валюшкина) с Кнуровым (Дмитрий Щербина) тоже получается ненормальной. Он, высоченный и худой, ложится на пол, раскинув руки, взгляд в потолок — чистое распятье. Она встает перед ним на колени, руки сцепив, взгляд в пол. Это не диалог, это страшное, уродливое поклонение.

Константин Райкин в своей «Грозе» раздробленность русского мира обнаруживает через музыку. Она — не «сопровождающий», она — главное действующее лицо, вступающее в сложные отношения с остальными: музыка то диктует артистам, как существовать, то, наоборот, вдруг начинается, вдохновленная их существованием. Но — какая это музыка: несобираемый пазл не только из стилей, но даже из способов звукопередачи.

Русские духовные песнопения, англоязычный рок, французская любовная лирика. Аккордеон соло, ударная установка, человеческий голос а капелла, фонограммы… «Гроза» гремит на все лады, но о гармонии не может быть и речи. Одни обитатели Калинова, согнутые пополам и так и шагающие ущербным строем под марш, никак не стыкуются с другими — парящими в витальном, экстатическом хороводе.

В «Грех да беда» Марины Брусникиной разлом не столь очевиден. Но он есть. Режиссер, исповедующая документальный театр, в его эстетику обращает и Островского. И прежде всего, конечно, через текст. Он адаптирован под наше ухо — дело не столько в лексике, сколько в способе словопроизводства, интонации и ритме. Словесный массив драмы Островского претворен артистами «Et Cetera» в стремительное, легкое говорение (за счет чего четырехактная пьеса идет меньше двух часов), но невербальное течение спектакля контрастно иное. За «летящим» текстом — очень земные, тяжелые отношения, внутренние боли каждого, однажды сливающиеся в одну общую боль.

В какой-то момент в словесной ткани спектакля образуется брешь, и в нее врывается абсолютно саунд-драмовская пантомима: мужчины ритмично точат ножи, женщины так же метут пол. Суровое «вжжух-вжжух» перекликается с невесомым «фших-фших», и в этой «музыке» — весь драматизм отношений полов. Неслучайно потом женщины заклеивают рты скотчем, механически передавая друг другу по цепочке стаканы-тарелки, накрывают стол; затем мажут губы кроваво-красным и вдруг начинают извиваться в страшном танце — уклоняются от невидимых ударов. «Удары» все чаще, алого на лице все больше и больше… Кульминация этой долгой вставной сцены — уже практически хоррор: полупрозрачная Таня (Ольга Котельникова) лежит на большом деревянном столе, на ней гора семечек. Мужики лузгают, чавкая и плюясь, а потом смахивают все на пол — и семечки, и Таню. А дальше продолжается воздушный текст…

То же, что этот легкий текст для Марины Брусникиной, для Антона Яковлева в «Лесе» — быт, превращенный чуть ли не в поэзию. В спектакле Театра Сатиры физическим действием, нарочито сочиненным, заполнена каждая сценическая секунда. Вот компания во главе с Гурмыжской (Алена Яковлева) играет в лото, причем Буланов (Артем Минин) ворошит бочонки в чудо-барабане — вроде поясной сумки, а Аксинья (Майя Горбань) доставляет их адресатам, взлетая практически в гранд жете. Вот та же Аксинья в разговоре с теткойдолго и остервенело развешивает простыни,чтобы в конце сцены все это к черту сорвать. Вот Гурмыжская с Булановым, союзно, предаются восточным единоборствам — стиль журавля и все такое. Только эти бесконечные активности из серии «займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами быт». Да, потому что так легче и проще, а главное — меньше болит. Как Брусникина прячет боль за стремительный текст, так Яковлев скрывает ее за опоэтизированным бытом. А на самом-то деле в «Лесу» жестоко и холодно, а порой даже инфернально-жутко.

Зашагивая в третье столетие, Островский на родной московской сцене действительно вдруг обнаруживает в себе (какое тут бытописание!) инфернальную природу. Она — в нечеловеческом, утробном, леденящем крике Ларисы Анастасии Беловой, вырывающемся из нее вместо «какого-нибудь романса или песенки». Она — в старой барыне (в программке просто «Барыня»), которая у Райкина вообще-то Арсен Ханджян — маскулинность, вздернутая на шаткие каблуки, и в двуглавой, расползающейся по подмосткам Феклуше (дуэт Евгении Абрамовой и Полины Райкиной). Она — в саунд-драмовских пантомимах Марины Брусникиной. Она — в черноте «Леса», над которым властвует леди-черт — убийственная и прекрасная в своей поздней любви Гурмыжская Алены Яковлевой. Так, может быть, сегодняшний театр обращается к Островскому не затем, чтобы собрать мир, — а чтобы убедиться, что «последние времена настали»?..

Еще не настали: вера Островского в русский мир безгранична. Точнее, в русского человека. Как ровно век назад в мейерхольдовском «Лесе» прорывалась в свободу Аксинья Зинаиды Райх и утягивала за собой Петю, а заодно и весь зал, так и сегодня из разобранного мира вырываются они. В пространстве, где отменены любые человеческие отношения, где все выжжено и схематично, — в «БЕСприданнице» Марчелли — появляется вдруг Карандышев Антона Аносова. Акварельный, кажущийся, как мираж в пустыне. Но именно в нем — осязаемая любовь. В последнюю сцену он входит в оверсайзном плаще, который весь спектакль носила Лариса, и заворачивает ее, вместе с собой, в его уют. И этот финал удивительно рифмуется с финалом «Грех да беда» Марины Брусникиной. Здесь Краснов (в котором Андрей Кондаков виртуозно играет самое сложное — смятение никогда не сомневающегося человека) «заворачивает» в объятия безумно любимую Таню. И карандышевские, и красновские объятия известно чем заканчиваются — смертью. Но, как ни парадоксально, это смерти-спасения, причем не только для героинь, но и для героев. Буквально — выход, за которым начинается не сбывшаяся в этом мире любовь.

Выход находит и Катерина Марии Золотухиной. Весь спектакль мечущаяся по балетному классу (ей, живой и страстной, здесь невыносимо тесно), она в финале делает то, чего не может сделать больше никто. Не просто высвобождается из «плена» станков — зашагивает еще и за линию лавок, выставленную вдоль авансцены. Поразительная метафора. И в этот самый момент где-то в глубине начинает вращаться перпетуум-мобиле: несколько станков, поставленных друг на друга. Жизнь только начинается.

Как начинается она с выхода Несчастливцева Максима Аверина. Не с того выхода, который в начале, когда он, приводя зал в священный трепет, шествует по нему с «Быть или не быть?». С другого, финального. Назначая трагиком Несчастливцевым артиста характерной природы, абсолютно комедийной внутренней пластичности, Антон Яковлев, кажется, выстраивает перпендикуляр к Островскому. Но из этого перпендикуляра рождается особенный смысл. Аверинский Несчастливцев, ироничный ко всему, а больше прочего — к самому себе, переиначивает мир легко, играючи. И в легкости его созидания есть нечто от Бога — «бога из машины», по крайней мере. Поэтому так органично, даже ожидаемо он за секунду до занавеса воспаряет под самые колосники. Выход? Несомненно. Куда? Пока сложно сказать, но определенно в инобытие. Если Островский сегодня предоставляет нам выход, значит, завтра мы куда-то придем.

Июнь 2023 г.

Комментарии (0)