«Мизантроп» (либретто А. Плотникова

по мотивам одноименной пьесы Мольера). Театр-Театр (Пермь).

Режиссер Елизавета Бондарь, художник Анвар Гумаров

Мольеровский «Мизантроп» редко появляется на сцене и еще реже оказывается удачным. Уж больно тяжеловесна и велеречива эта высокая комедия, где вместо действия и живого конфликта — слова, слова, слова. Декларации о намерениях, пафосные заявления и гневные филиппики. Есть видеозапись последнего спектакля Анатолия Эфроса в Театре на Таганке, оформленного, кстати, его сыном — молодым художником Дмитрием Крымовым. Там Альцест Валерия Золотухина выглядит очень неприятным персонажем, вызывающим зубную боль своими постоянными придирками. Хотя он и протестует против тотального засилья советского вранья. В 2018-м в «Гоголь-центре» появился «Мизантроп» в модной постановке латвийского режиссера Элмара Сенькова с новым переводом Дмитрия Быкова. Там Альцест — Александр Горчилин ратовал за естественность посреди гламурного мира фейков и медийных образов, но спектакль не стал событием в театральной жизни.

Сегодня тема «Мизантропа» зазвучала с новой силой. Человек, всегда говорящий правду, в наши дни или герой, или юродивый, или самоубийца. Но общество, которому затыкают рот, отчаянно нуждается в таких «альцестах» — тех, кто будит уснувшую совесть и стоит над душой не с интеллигентным чеховским молоточком даже, а с кувалдой, — иначе не прошибешь эту видимость благополучной, успешной жизни. Однако ставить мольеровскую литературную драму идей «как есть» невозможно — с ней нужно что-то делать. И режиссеры предлагают разные варианты.

В прошлом сезоне Екатерина Половцева выпустила в РАМТе спектакль «Мизантроп и я», перенеся действие на съемочную площадку, где создают фильм по Мольеру. Распространенный рамочный прием, который оправдывает звучание старинного текста в современных реалиях, тут удачно тематически смонтировался с жизнью кино-и театрального закулисья, где лицемерие и притворство — неотъемлемая часть профессии. Прячась за ролями, за масками, создавая себе имидж, ведя интриги и постоянно совершая компромиссы, герои постепенно теряют себя. Перестают понимать, где они настоящие. У всех исполнителей тут двойные роли: Максим Керин — Макс, актер, играющий Альцеста; Владимир Зомерфельд — Володя, актер, играющий Филинта; Денис Баландин — Денис Сергеевич, актер, играющий Оронта; Мария Рыщенкова — Мария Заречных, актриса, играющая Селимену. То есть отчасти они играют самих себя и вспоминают свои роли в других спектаклях: например,

Чацкого Максима Керина из «Горя от ума», которого справедливо называют русским Альцестом. И самое интересное в спектакле — как соотносятся, играют и проникают друг в друга эти пласты, мольеровский и современный.

Не вынося этой ярмарки тщеславия, Альцест—Керин бьется о пуленепробиваемое стекло шоу-бизнеса, но все напрасно. Show must go on. И усталая Селимена, искренне и нежно любящая своего непрактичного героя, вынуждена надевать броню корсетов и париков, чтобы сохранить свое реноме и место под солнцем, то есть перед камерой. А жеманный и барственный Денис Сергеевич, «заслуженный» или даже «народный», орет на ассистентов и не соизволяет надеть штаны ради крупного плана. Это актер актерыч, который уже не может не играть, маска намертво приросла к лицу. Правит бал тут невидимый режиссер, которого все называют Всевышним. Его голосу подчиняются беспрекословно, как божественному слову, ему поклоняются, перед ним пресмыкаются.

Но есть тут и неожиданный третий, чеховский план — ассистент режиссера Константин Треплев (Антон Савватимов) с чучелом чайки, до поры до времени безмолвный, но, возможно, готовый взорвать весь этот буржуазный балаган своими новыми формами.

В оформлении Эмиля Капелюша постановка получилась нежной и дымчато-воздушной, таинственно мерцающей свечами, зеркалами и софитами, манящей в волшебный мир великой иллюзии. А спектакль Екатерины Половцевой стал своеобразной «Чайкой» — лирическим высказыванием о судьбе артиста, где социальные аллюзии почти целиком уходят в подтекст.

«Мизантроп», вышедший в пермском Театре-Театре в сентябре 2024-го, совсем иной — ироничный, задиристый и колючий. В этой постановке вообще трудно угадать руку режиссера Елизаветы Бондарь и драматурга Александра Плотникова, радикально переписавшего Мольера. В спектаклях последних лет Бондарь выработала собственную узнаваемую манеру: она уделяет большое внимание работе с голосовой и пластической партитурой актера, так что и в драматическом театре они у нее существуют скорее по законам музыкальным, каждый — как определенный инструмент в оркестре. Звуковая характеристика отчасти заменяет традиционную психологическую проработку персонажей. При этом антураж спектаклей Бондарь — от потусторонних «Мещан» в петербургском ТЮЗе и отчаянной «Танцующей в темноте» в новосибирском «Старом доме» до беспросветной «Власти тьмы» в Альметьевске и совсем уже постапокалиптического «Макбета» в Театре Наций — с каждым разом становится мрачнее, транслируя полное отчаяние и безнадегу без всякого света в конце тоннеля.

В Перми Елизавета Бондарь — режиссер музыкального театра по образованию, окончившая мастерскую Дмитрия Бертмана в ГИТИСе, — в полной мере реализовала свой профессиональный бэкграунд и поставила комическую оперу для драматических артистов. При этом она не стала жестко застраивать их существование, сосредоточившись на тексте и музыке. Постоянный соавтор режиссера, композитор-электронщик Николай Попов сочинил мультижанровую партитуру с отсылками как к барочной опере, так и к популярной эстраде. Такая стилевая чехарда объясняется построением спектакля, где каждый акт происходит в новой эпохе, словно герои перемещаются между ними на машине времени. Галантной Франции XVII века тут нет и в помине: действие начинается во времена позднего СССР, потом перемещается в лихие 90-е, а заканчивается где-то в условном будущем победившего неокоммунизма. Причем одни акты тут оперные, другие — драматические. А музыкальными рефренами между ними служат аудиофрагменты из передачи про Мольера, где театральные критики обсуждают как раз несценичность «Мизантропа». То есть структура постановки разомкнута и включает в себя саморефлексию.

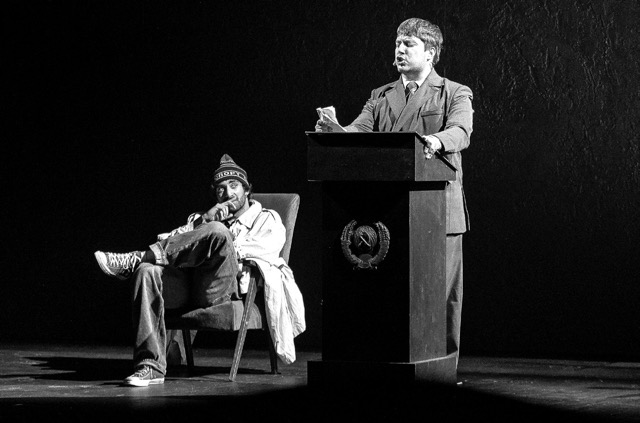

Зрители, пришедшие в Театр-Театр на комедию Мольера, сильно удивляются, видя на сцене, как бы в прорехе занавеса, знакомый силуэт Ильича на красном знамени, а перед ним — трибуну для выступлений, как на партийном съезде. Позже на эту трибуну чуть ли не с ногами влезет типичный кругленький номенклатурщик Оронт (отличная роль Владимира Котляревского) с одой своей прекрасной даме — Партии. Причем эта злосчастная графоманская ода, которую разнесет себе на беду правдоруб Альцест, положена на мотив из «Неуловимых мстителей», а в остальное время Оронт разговаривает на музыку популярного в советские годы игривого аргентинского танго. Своей собственной мелодии, как и своих мыслей, у него нет.

Текст Александра Плотникова также следует историческим виражам сюжета, стилизуя позднесоветскую и перестроечную лексику со всем ее жаргоном, просторечием и газетными афоризмами — от «едрить-копать» до «перегибов на местах» и «оспы социализма». Обычно тонкий и деликатный автор, Плотников тут не озабочен стройностью стиха и действует как мастер эпатажа и стеба, порой доводя речь персонажей до карикатурности. Особенно жирной она получилась во втором акте, в сцене в казино Golden Palace, где нарядная светская львица Селимена (Анна Огорельцева) мурлычет «дарлинг» и «оф корс» и принимает «кентов при гринах» в малиновых пиджаках.

При этом от лица Альцеста драматург яростно выкрикивает все, что накипело:

Низы запуганы, верха — гнилая рыба,

куда ни глянь — всё липа, липа, липа!

И всё — от трусости. Куда ни посмотри,

все, как изюм, скукожились внутри,

как зайцы бегают, как лисы лицемерят,

как псы собачатся и ни во что не верят.

Ни слова в истине, ни жеста, ни полслова!

«Товарищ, вы как будто из Крылова», — пытается сбить опасный пафос благоразумный Филинт (Степан Сопко), мастер конформизма, который ловко приспосабливается к любой эпохе и везде чувствует себя как рыба в воде: лояльный с партийным Оронтом, четкий и дерзкий с новыми русскими братками. Даже в техногенном будущем третьего акта он освоит навыки выживания и научится прятаться от тотальной слежки под железной коробкой. Их постоянные пререкания похожи на яростные споры в запрещенной соцсети.

Проблема или главное достоинство Альцеста (это как посмотреть) — его неспособность к спасительной мимикрии. В любой эпохе он остается белой вороной в своей лыжной шапочке, старых джинсах и мятом светлом плаще, в котором при желании можно увидеть и «белое пальто». Марат Мударисов с его яростным, взрывным темпераментом играет нонконформиста и неформала, который выбрал для себя стратегию психопата, фрика, шута горохового, демонстративно идущего против правил и плюющего против ветра. Но упрямство и принципиальность, нежелание идти ни на какие компромиссы закономерно обрекают его на полное одиночество. Филинта, который поддерживает и спасает друга, отчасти компенсируя собственное малодушие и приспособленчество, герой отталкивает сам. А возлюбленная Селимена, которую он тщетно пытался изменить и перевоспитать, отказывается идти за побежденным Альцестом в изгнание, потому что ее в этой жизни «все устраивает».

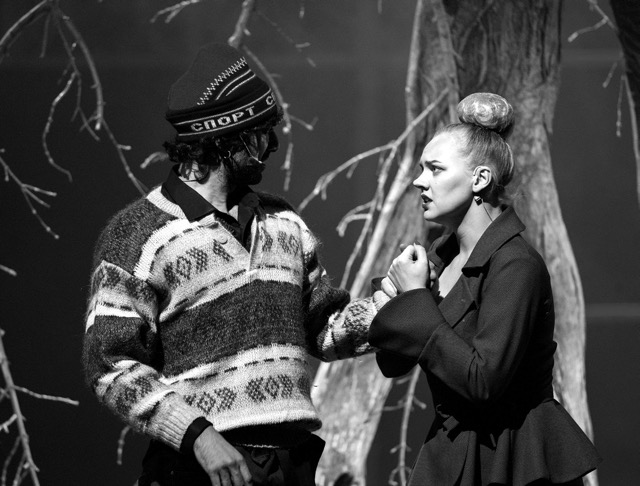

Сценография Анвара Гумарова с приметами разных эпох не характерна для постановок Елизаветы Бондарь, тяготеющих скорее к условному, вневременному пространству. Но такие метафизические лакуны в спектакле тоже есть. Там, где по хронологическому движению в будущее должны быть наши дни, появляется загадочный лес, словно из альметьевской «Власти тьмы», где Селимена, раздевшись до купальника, почему-то красит стволы и ведет словесную дуэль с «синим чулком» Арсиноей в ярком комическом исполнении Анастасии Демьянец. Дальше наступает футуристическая антиутопия с тарелками, дронами, камерами слежения и «роботом-андроидом» в ватнике и шапке-ушанке в роли слуги. Там Альцест попадает на суд нейросети «Железный Феликс-2» за критику того самого злосчастного сонета Оронта. Впрочем, о суде мы узнаем только в пересказе Филинта. Сам Альцест в это время гораздо больше озабочен предполагаемой изменой Селимены. Но настоящее предательство она совершает не когда отправляет Оронту видеописьмо — голограмму (его зрителям тоже не показывают), а когда отказывается от встреч с «опасным преступником» Альцестом как от компрометирующего знакомства.

В последнем акте действие выходит в условное, надмирное пространство среди грозовых облаков. Тут Альцест вырывается из изменчивой социальной матрицы, диктующей свой язык, и переходит с грубых рифмованных строчек на тонкую, поэтическую прозу.

не надо ничего бормотать, всё кончено

мне нечего делать здесь, среди вас

где закон и правда не более чем

товары в супермаркете

я уезжаю в глушь, в безмолвие

я проиграл все суды

я всё проиграл

меня унизили, меня высмеяли

<…> и все свыкаются,

пожимают плечами, говорят,

ничего не поделаешь,

в таком мире мы живем, чем ты думал,

а я скажу, чем я думал,

я думал сердцем.

И уже лишними выглядят тут домогательства недалекого Оронта и телефонная рассылка «от Мольера» со злословьем Селимены (снова с плохими стихами), распугавшая всех поклонников. Потому что в финале аляповатая комедия наконец выходит на простор трагедии — трагедии очередной ненужной жертвы, отвергнутого благородства и попранной правды. И Альцест, весь спектакль вызывавший смешанные чувства, здесь становится безусловным героем — героем побежденным, но не сломленным, не предавшим себя. Оплатившим свои убеждения дорогой ценой изгнания, потерей родины, друзей и, что еще хуже, — потерей любви, которая была для него последней соломинкой.

>Октябрь 2024 г.

Комментарии (0)