ДВА СПЕКТАКЛЯ МАКСИМА ДИДЕНКО

Редакция «ПТЖ» обратилась к Максиму Диденко с просьбой записать меня на его спектакли в Лондоне.

Получили в мессенджере: «Я сейчас в Майами, жду шторм, надеюсь, прилечу в Лондон… все будет!»

«Майами и шторм» — конечно, тут можно было бы даже порассуждать о штормовых условиях существования русского художника за границей, если бы мощный природный шторм и впрямь не накрыл в начале октября Америку.

Все было.

В Лондоне все было.

Сочиненные и поставленные в Берлине «Last Word / Последнее слово» и «Кремулятор» этой осенью были показаны здесь.

У «Кремулятора» вообще до конца года расписана афиша выступлений: Берлин, Лондон, Прага, Лимасол, Белград… не хватает Парижа и Константинополя, а так — будто бы идут по следам белой гвардии, оставленным на дорогах Европы век назад.

Ахматову когда-то спросили стоящие с ней в очереди у Крестов:

— А это вы описать сможете?

— Могу.

Наши театральные сочинители пробуют «описать» новейший состав дней. Что случилось с родиной и с нами и продолжает случаться в ежеминутном режиме? Отчего так нечеловечески штормит?

— А вот это вы описать сможете?

Они «описывают», ставят свои ФРАГМЕНТЫ (относительно цельный прежний мир расколот, и цельности пути больше не жди), будто забрав с собой макет родного Ада в своих режиссерских рюкзаках.

Говорят, необходимо время, чтобы осмыслить и переплавить в художественные образы случившееся. Хоть какой-то исторический зазор.

У наших режиссеров этого зазора нет.

Искусство отвечает действительности в режиме онлайн.

Они всматриваются в человека, ищут слова, интонации, подбирают музыку и мизансцены, чтобы рассказать о сгоревших домах третьего акта, о растерянности людей, выставленных на мороз и бездомье, о последних словах политических узников и мощном скрежете госмашины, перемалывающей, сжигающей на твоих глазах вчерашние представления о войне и мире, о добре и зле и т. д. и т. п.

Перебравшись на Запад, они набрали напоследок в легкие воздух, дым отечества. Хватает ли им там этого воздуха?

Театральное сочинительство и так-то — вид эмиграции, сложный сплав искусства и действительности. Театральная сцена — совсем другая страна, и тут получается «двойная» эмиграция, вместе со сценой — релокация еще и в совсем чужое пространство.

Осваивая чужие языки и сцены, они не ассимилируются, ставят для всех, делают «театр для людей», но что же мы будем скрывать: в лондонских театрах на спектаклях Диденко на 90 процентов — наш народ.

***

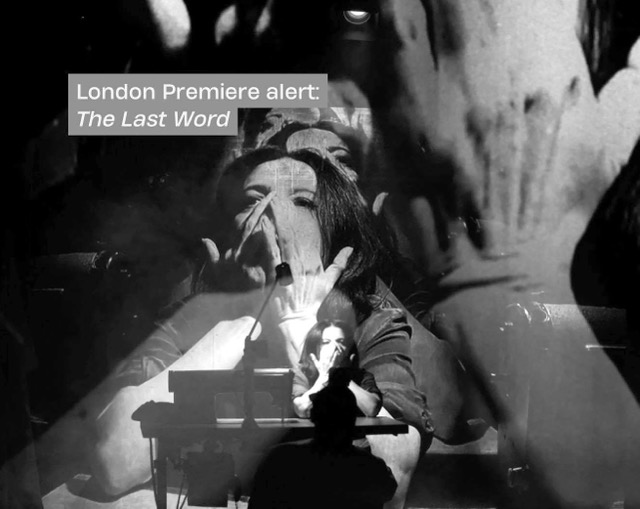

«Последнее слово» идет на английском языке и с английскими субтитрами. Мне показалось, в этом double English есть какая-то искусственность.

Потому что это стопроцентно русский спектакль: про русских и, в общем-то, для своих. Англичане, даже с повышенной эмпатией, просто не поймут.

В театре Marylebone было немного британцев, но в основном в фойе и зале стоял гул русских голосов.

Диденко повезло с материалом, но очень не повезло с пьесой.

Потому что материал — последние слова на суде женщин-политзаключенных — написан, что называется, кровью, дорого оплачен и могут ли быть тексты драматичнее? Но слож-но назвать нарезку и линейный монтаж Анны Наринской 1 пьесой: к сожалению, это механическое сложение текстов. От этого сложения искра не высекается, в нем нет прибавочной стоимости, и режиссеру приходится рассчитывать на свойства и силу театрального языка, выбираться за счет внутренних ресурсов.

Его ресурсы при нем, и его почерк узнаваем: ставка на сильный визуальный ряд, видеоэкран как инструмент познания, целая система экранов, тревожных, прозрачных, рассыпающих и складывающих заново вспыхивающие в темноте картинки.

Портреты женщин.

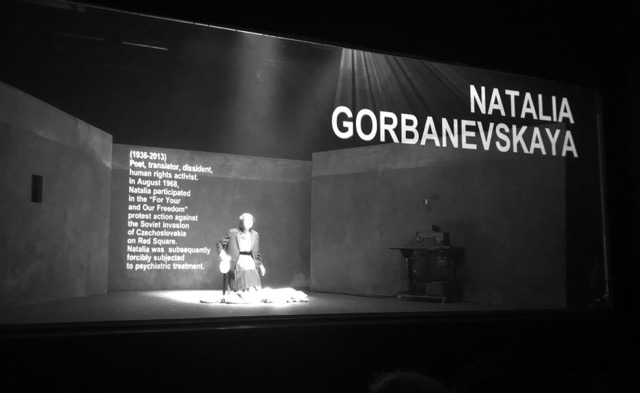

И тут его главный «ресурс» — оказавшаяся очень хорошей и чуткой актрисой Алиса Хазанова, она замечательно озвучила их голоса. От Наталии Горбаневской с ее легендарным «За вашу и нашу свободу» до нынешних, перечислять которых нет смысла, кому важно — у тех имена и голоса на слуху.

Мне не очень понятна выбранная фемповестка. Мне кажется, зло не разделяет своих жертв на женщин и мужчин. Перед ним все едины, одинаково бесправны и беззащитны. Но Наринская сосредоточилась на женском сопротивлении, как будто госмашина выхватывает своих жертв из их списочного состава. Как будто она травит, преследует, пытается сломать хребет по гендерному признаку.

Некоторые героини кажутся неактуальными. Танцующие в балаклавах, что ни говори, очень прошлогодний снег. Их танцы у алтаря потеряли смысл, Богородица к ним не прислушалась и уже вряд ли…

За бортом осталось много малоизвестных, тихих имен и голосов. Я понимаю, что спектакль не резиновый и не скорбная всероссийская «доска почета», но непокорных голосов среди многомиллионного народа так мало, а без них народ точно не полный.

Раньше комедианты расстилали игровой коврик на площадях, Максима Диденко уже трудно вообразить без видеоэкрана. Это, считай, его электронный коврик.

Давно уже универсальная и общеупотребительная театральная «нанотехнология», но он ею пользуется изобретательнее и интереснее многих своих коллег.

Экран в «Последнем слове» работает очень содержательно: лицо Алисы Хазановой рассыпается на фрагменты, плывет в хаосе и темноте, в воздухе сцены, человек огромен, бессонен… и снова «собирается» в кадре — из лагерной вьюги, из тюремной пыли, рассыпанных по дрожащим экранам. Лицо живет своей мистической жизнью, и актриса отлично держит все свои крупные планы.

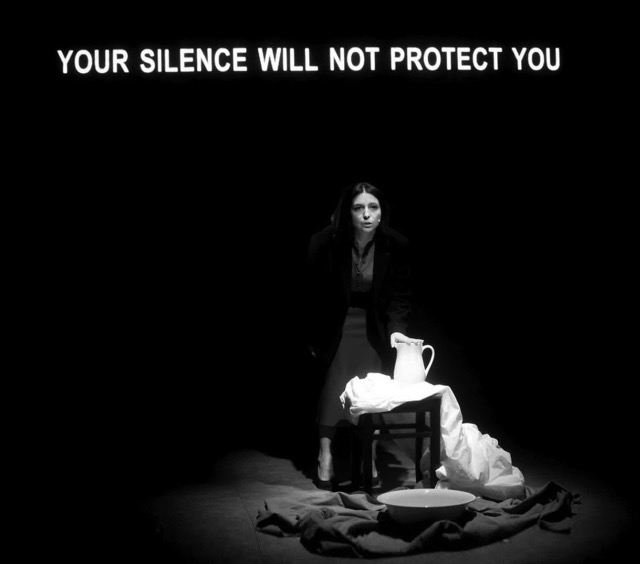

Но лучше всего она их держит и лучше всего ее голос звучит в тихих сценах.

Когда поет изумительные по красоте и трагизму хоралы (композитор Владимир Раннев) на стихи поэта Марии Степановой. Или когда в финале сжимает мятый лист бумаги, и — «гул затих…»: без гаджетов, видеоэкранов, электронных наворотов, читает прекрасные стихи…

В этом больше трагизма, и человечности, и даже библейской экзистенции, чем в неловких пластических упражнениях на тему Пьеты.

Тишина в «Последнем слове» вообще человеку к лицу и может рассказать многое. Когда Алиса вдруг сворачивается на сцене и застывает в позе эмбриона — это момент истины о «человеческом, слишком человеческом», и никаким видеотехнологиям этого не переиграть.

***

В основе «Кремулятора» — роман Саши Филипенко, написанный на реальных материалах следственного дела Петра Нестеренко, директора Московского крематория на территории Донского некрополя. Нестеренко, дворянин и белогвардеец, вернулся на родину и работал в этом крематории в годы репрессий.

Мультимедийный язык Диденко (а у него целая связка этих ключей и паролей: видео, музыка, пение, иммерсив) в «Кремуляторе» немного сбоит. Кажется, он перемудрил, особенно по части иммерсива. Когда артист Игорь Титов, игра ющий следователя, вдруг выходит из образа и обращается к русскому лондонскому залу: Кто хотел бы вернуться в Россию? Как вы думаете, давайте загадаем, когда мы сможем вернуться? — спектакль трещит по швам.

На самом деле у режиссера был крупный козырь, крупнее не бывает, чтобы выиграть эту игру без суеты.

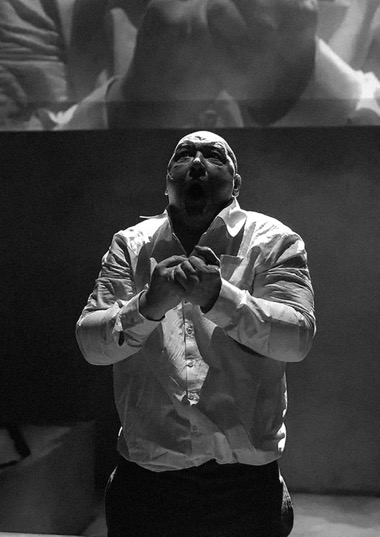

Это Максим Суханов, напишем прямо: большой русский артист.

И он ее выигрывает — когда выводит лицо Суханова на экран, blow-up, и мы можем читать по его лицу не только жизнь конкретного человека, но жизнь и судьбу свой страны.

Федор Степун, философ белой эмиграции, писал, что «душа всякого народа похожа на душу того пейзажа, среди которого он живет, на душу той земли, которую он возделывает и застраивает».

Вот же! Когда видишь на экране стократно увеличенное лицо артиста, понимаешь — это и есть русский пейзаж, «ни огня, ни черной хаты… глушь и снег…».

Суханов огромный, и хочется написать Человек-Гора, но нет, не гора — равнина. Его лицо дрожит на экране как метафизическая карта бескрайней родины.

Такое чувство, что это какое-то посмертное существование или кошмарно-абсурдный сон, который никак не закончится.

Умертвия.

В славянской мифологии — это кладбищенские существа, которые воплощают первозданный ужас смерти. Этот ужас смерти, человеческого развоплощения — камертон, на который настроена игра Суханова.

Его герой одновременно палач и жерт-ва, весь спектакль — его допрос.

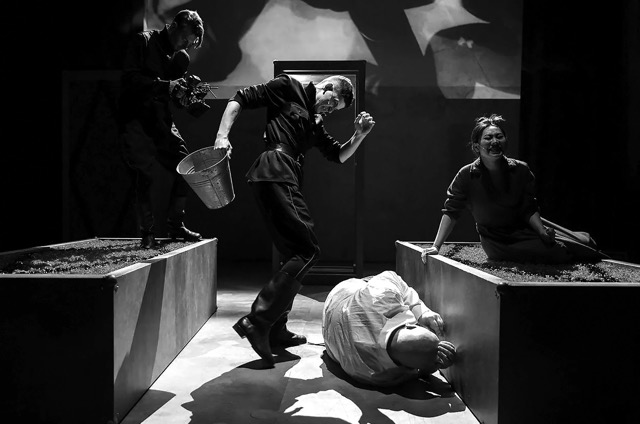

«Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек?» — пытает его следователь. Его избивают ногами, надевают на голову ведро — он все это терпит с беспощадным долготерпением русского человека.

Его крупные планы, которые есть главное горючее вещество этого вообще-то «ледяного» спектакля (он расчерчен будто ледяным грифелем), — вызывают в памяти другие лица. Например, Алексея Петренко в фильме Германа, сыгравшего на крупном плане без склейки восемь минут. Максим Суханов играет два часа. Без единой склейки, как сказали бы киношные люди.

Еще он напоминает Марлона Брандо в фильме Копполы «Апокалипсис сегодня». Обезумевший полковник Курц, свихнувшийся в джунглях на войне, — американский собрат Петра Нестеренко, свихнувшегося в «Кремуляторе».

У огромного Суханова весь спектакль неожиданно сиплый, слабый фальцет — а какой еще голос может быть у замученного человека? И только в один момент он вдруг начинает петь, прорывается его природный глубокий голос, низкое пение, полное беды и рыдания.

Кажется, в этот момент душа вырывается из погубленного человека и летит над ним.

Он играет частную жизнь исторического вообще-то персонажа. А мы видим во всех разрывах и ухабах родной пейзаж, карту родины. Ее проклятую матрицу.

Мы думали, родина прочитала «Архипелаг ГУЛАГ», «Жизнь и судьбу», да ту же «Норму» Сорокина прочитала она и, как говорится, никогда больше.

Но то ли читающие были в абсолютном меньшинстве, то ли не в коня корм…

Я не знаю, если честно, чем закончить этот текст.

Искусство не лечит.

Театр не спасает.И не обязаны, наверное.

Но вот разве что стихи.

И над хмурой страной,

над равниной повальной —

промельк жизни иной

вспыхнет в памяти дальней…

Ноябрь 2024 г.

1 Признана Минюстом иностранным агентом.

Комментарии (0)