«Место во Вселенной» (программа одноактных балетов). Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В. Горлинский. «Перигелий».

Дирижер Федор Безносиков, хореограф Вячеслав Самодуров, художник Мария Трегубова

«Знаем благую весть» на музыку В. Гаврилина.

Дирижер Тимофей Гольберг, хореограф Максим Севагин, художник Мария Трегубова

Первая балетная премьера сезона в МАМТе объединила под одним названием «Место во Вселенной» два одноактных спектакля — «Перигелий» Вячеслава Самодурова, экс-худрука Урал Балета, который сейчас работает как независимый хореограф, и «Знаем благую весть» Максима Севагина, с 2022 года возглавляющего Балет МАМТ. Самодуров в мае отметил пятидесятилетний юбилей, имеет солидный список отмеченных «Золотой маской» постановок и работает не покладая рук — только в 2024 году он выпустил «598 тактов» в Театре балета имени Леонида Якобсона на музыку К. Ф. Э. Баха и мировую премьеру «Бури» Юрия Красавина в Большом театре. Севагину всего двадцать семь лет, но и в его багаже хореографа немало удачных работ, среди которых «Безупречная ошибка» на музыку Десятникова, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «В темных образах» на музыку концерта для двух виолончелей Вивальди, «Снежная королева» на музыку симфоний Чайковского и «Танцы на свадьбе» на музыку Гранадоса, поставленные для студентов АРБ имени

А. Я. Вагановой. Премьера «Места во Вселенной», где языческий балет Самодурова стал своеобразной преамбулой к спектаклю Севагина, нередко ищущего истину в альтернативных христианских текстах, внезапно обнаружила внутреннее родство между двумя выпускниками Академии Русского балета.

Творчество Самодурова всегда обращено в будущее, поэтому он регулярно сотрудничает с современными композиторами, и с возрастом его увлечение футурологией только усиливается. Максим Севагин, наоборот, уже третий спектакль подряд анализирует разные эпизоды из истории танца и балета и использует уже написанную музыку, открывая в ней новые источники для вдохновения.

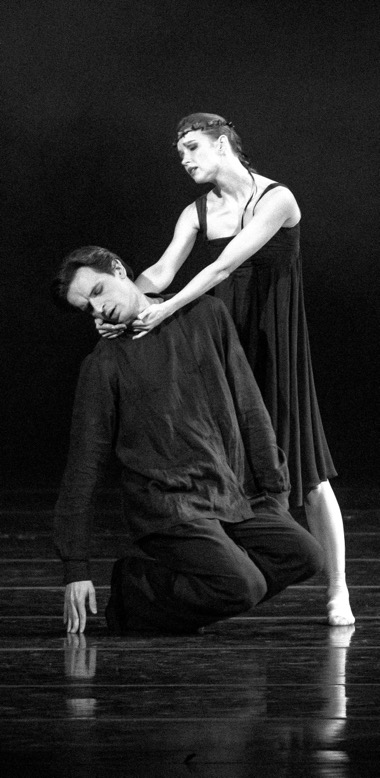

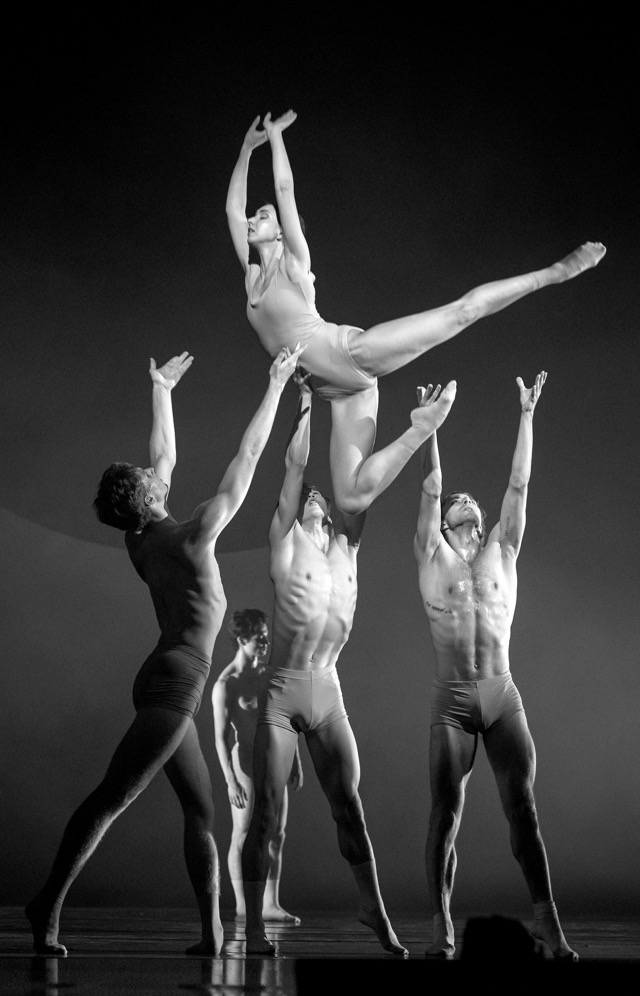

Получасовой «Перигелий» начинается с того, как в кромешной тьме из волн полиэтиленового моря выходит постапокалиптическая Венера в исполнении высокой и очень тонкой солистки театра Полины Заярной. В проектах других хореографов танцовщица всегда олицетворяет узнаваемый образ бестелесной фотомодели будущего. Здесь этой богине любви и красоты, рожденной не на блаженном Кипре, а где-то на окраине орбиты забытой Солнцем планеты, предстоит заниматься космогонией вместе с другими представителями нового Олимпа. Как и в вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга», олимпийская элита в исполнении солистов и премьеров театра Энхмунд Оюнболд, Анастасии Лименько, Марчелло Пелиццони, Иннокентия Юлдашева и Даниила Филенко большую часть времени ссорится и мирится в сложносочиненных танцах на авансцене, пока аморфная человеческая масса — кордебалет — корчится в бесформенной фреске на заднем плане. Отступать ни людям, ни богам некуда — их мир ограничен пенистым нефтяным морем, противный шум волн которого Горлинский включил в свою партитуру. Этот звук напоминает шуршание сотен развевающихся на ветру черных пакетов для мусора. В музыке Горлинского можно расслышать и ритмичные отголоски «Весны священной» Стравинского — ассоциация возникает, когда боги устанавливают первобытные обряды и ритуалы для людей и следят за их выполнением. Различимы сладчайшие переливы музыки импрессионистов для фрагментов балета, посвященных зачатию так называемых героев — персонажей мифологии, которые рождаются от союзов богов со смертными людьми. В финале, когда Вселенная расщедривается и бросает «детям подземелья» маленькие комочки Солнца в виде красных теннисных шариков, напоминающих гигантскую красную икру, Горлинский создает собственное «Болеро», фиксируя в музыке ликование землян будущего, которые обрели порядок.

Создавая каскады оригинальных танцевальных комбинаций для людей и богов нового балета, Самодуров рассчитывает на силы и способности супергероев, которых в МАМТе, еще не привыкшем к его эстетике, числится не много. Однако к третьему спектаклю уже можно было выделить тройку-четверку солистов, на кого хореография Самодурова идеально «села». Это прежде всего романтичная Анастасия Лименько, проявившая себя в «Перигелии» с неожиданной стороны, продемонстрировав прежде всего выносливость. Большой удачей стало исполнение партитуры Горлинского первоклассным оркестром МАМТа во главе с молодым, но уже очень хорошо зарекомендовавшим себя в современной музыке маэстро Федором Безносиковым, надеждой отечественной дирижерской школы.

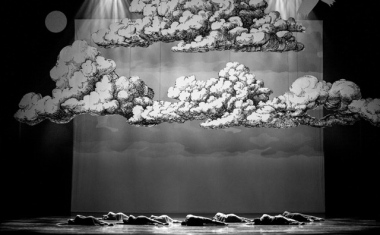

И продолжая тему успешных дирижеров, которая в МАМТе в последнее время очень интенсивно развивается, в связи с премьерой балета «Знаем благую весть» первым упомянем талантливого Тимофея Гольберга, приглашенного в театр вместе с ведомым им Хором Минина для исполнения фрагментов из хоровой симфонии-действа «Перезвоны» Гаврилина. Севагин выбрал для своего спектакля семь эпизодов из двадцати, присутствующих в оригинальной партитуре Гаврилина 1984 года. Уже в антракте на сцене появляется занавес Марии Трегубовой с нарисованным на нем огромным солнцем, символизирующим воскресный день. Во второй части («Посиделки») семь дев в красных сарафанах (среди них выделяются звезды труппы Эрика Микиртичева, Елена Соломянко и Полина Заярная) плетут прихотливый хоровод, вспоминая лучшие народные танцы славян в исполнении легендарного ансамбля «Березка». Удачный опыт обращения к народно-сценическому танцу Севагин получил, когда ставил «Танцы на свадьбе» в АРБ, но там речь шла об испанской специфике. В следующей картине («Страшенная баба») танцы становятся частью сценографии. На занавесе возникает хитрющий кот, дьявольски подмигивающий сомневающейся в вере женщине, угрожая ей понятного рода насилием. Севагин придумывает в этой сцене для Елены Соломянко и Евгения Жукова грандиозный дуэт с элементами танца-гротеска. Апофеоз лирической темы наступает, когда «бабы» и «мужики» разбиваются на пары в части «Скажи, скажи, голубчик». Трегубова «развешивает» на импровизированном небе барочные облака, неуместные днем эпические звезды и прочую символику любовных отношений. Севагин вспоминает здесь хореографию знаменитых лирических дуэтов из советских балетов от Лавровского до Боярчикова и заканчивает сложными связками и поддержками, которые он придумал сам специально для этой премьеры. Главный эпизод — «Весело на душе», в нем настрадавшиеся от любви и разлуки люди пускаются в дружный пляс, отдавая дать некоему создателю, который в интерпретации Севагина имеет черты христианского бога. Но в финале снова проступают тоска и грусть. Шукшинские персонажи (а именно творчеством Шукшина вдохновлялся Гаврилин, когда сочинял «Перезвоны») должны вернуться на посевную, поближе к земле. На занавесе появляются изображения разных артефактов из первых эпизодов этого спектакля в миниатюре, а люди, у которых подкашиваются ноги, замертво падают навзничь.

Сезон 2024/25 уже находится в самом разгаре — Борис Эйфман выпустил премьеру «Преступления и наказания», в Чебоксарах Данил Салимбаев создал интересный авторский балет по мотивам «Пиковой дамы» Пушкина, отгремела яркая премьера «Теслы» Эльмира Низамова в Казани. И новый проект МАМТа выглядит на этом фоне более чем победительно.

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)