«Петушки». Рефлексия на 50-летие поэмы В. Ерофеева «Москва—Петушки». Пространство «Внутри».

Режиссер Савва Савельев, художник Саша Карпейкина

«Уважаемые пассажиры, на время ожидания поезда, пожалуйста, выключите ваши мобильные телефоны или переведите их в беззвучный режим», — объявляет диктор в первые секунды спектакля. Шутке впору посмеяться: Курский вокзал, тот самый, что в поэме Ерофеева, в непосредственной близости от театра, железнодорожные пути и вовсе в двух шагах. Поверить в ситуацию зала ожидания более чем легко, если бы не понятные с первых минут безнадежные перспективы. Поезд с соседнего Курского вокзала никогда не завернет сюда и не отправится к вожделенной цели. Зрители, как и персонажи спектакля, оказываются объединены — каким-то странным бессмысленным ожиданием. Встык звучат объявления об отмене поездов с подробнейшим перечислением промежуточных станций: …Серпухов—Тула—Ясная Поляна… Смоленск—Минск—Брест—Варшава… Нижегородская—Чу́хлинка—Кус-ково. Отменены поезда на Курск, Берлин, Петушки и еще бог весть куда. Актерам неуютно на голой сцене с парой убогих стульев, публике тесно в зрительских рядах, но из этого зала ожидания 2024 года никуда не деться — сиди, жди и смотри.

Спектакль режиссера Саввы Савельева определен как рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки» и содержит лишь немногие цитаты из первоисточника. Режиссер сочиняет свой текст поверх культового произведения советской интеллигенции с существенной разницей — в отличие от движущегося к Петушкам Венички персонажи спектакля не едут и не уедут никуда. Апокалиптичность литературного произведения, о которой не раз писали исследователи, продлена и трансформирована в спектакле до точки замерзания в пространстве. Зал ожидания не имеет входов и выходов, и только голос свыше раз за разом в течение спектакля объявляет, что и следующий поезд отменен.

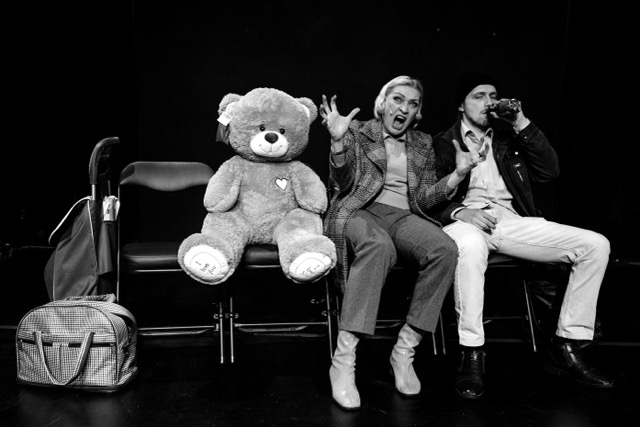

Первым в «черную дыру» безвременья Курского вокзала проваливается Сергей в исполнении Александра Горчилина. Парень как парень, вот только огромный плюшевый медведь с биркой на ухе в его руках лучше самого героя объясняет, что к чему: заболевший в Петушках мальчишка видит своего биологического отца Серегу так редко, что компенсировать недоданную любовь приходится размерами подарков. Серега расстроенно, но в целом безропотно собирается ждать и коротать время за бутылкой горячительного, чего не скажешь об актрисе больших и малых театров Люде в исполнении Ирины Выборновой. Придумывая ее в своем спектакле, режиссер, конечно, дает простор теме «театра в театре» со всеми внутрицеховыми шутками и театральными байками. Что в этих байках автобиографично, можно только гадать — Люда с легкостью и живо рассказывает о встречах с Виктюком и Табаковым, поездке в Ригу с Ахеджаковой и Гафтом. При этом она из числа тех человеческих индивидуумов, что умеют уютно расположиться в любом моменте. На душе у нее, правда, кошки скребут — сын-то особенно не заботится и внуков не подарил, — но вот огурчики и ободряющее слово всегда при ней, хорошее настроение тоже, да и голос ее поставленный быстро заполняет всякие пустоты между Серегиными вздохами. Из темноты зала ожидания выныривает Сашка в исполнении Анастасии Лебедевой: угловатый подросток, не то мальчик, не то девочка, ранимый и колючий, чурающийся взрослых и одновременно оттаивающий в материнских интонациях Люды. Он уже невесть сколько на этом вокзале — ребенок без дома, ненужный родителям или сбежавший от них и все-таки стремящийся в свои Петушки. Наивный и одновременно мудрый не по годам, Сашка тот самый, что быстро подставит любому разоблачающее зеркало: «Вам не одиноко? Вам как и всем, да?» Последним к компании ожидающих присоединяется врач Андрей в исполнении Сергея Муравьева, трезвенник, болезненно реагирующий на панибратское «ты», но такой же несчастный и одинокий.

Савва Савельев следует за текстом Ерофеева и наполняет свой спектакль расхожими, узнаваемыми культурными кодами. В том, что произносят персонажи, слышатся цитаты из Гете и Пушкина, Михалкова и Есенина, Чехова и Достоевского. Для обитателей зала ожидания они становятся своеобразным местечковым суржиком. Вот только место это не географическое. Весь спектакль — причудливый интеллигентский треш, за кажущимся абсурдом которого — способ узнавания своих во всемирном зале ожидания. Даже Сашка оказывается крупным знатоком Фауста и биографии Гете и сочинителем стихов для модного музыканта Асти. Поколенческие нестыковки минимальны: Люде не взять в толк, как можно не знать, кто такой Виктюк, Сашке не знаком Олег Попов.

Очевидно, что в мрачном бездушном пространстве собрались маргиналы нашего времени. Их показная самодостаточность — всего лишь признак уязвимого ментального одиночества. Одиночества, в котором мало кто может продолжить про то, что «нет правды на земле», или найти опору «во дни сомнений». Путешествие в Петушки или даже мечта о них — словно тайное знание, способное объединить начинающего алкаша Серегу с щепетильным чистюлей Андреем или неразговорчивым Сашкой. Ближе к финалу они обнаруживают действительное свое духовное родство. Серега и Андрей — выходцы из одной музыкальной школы, оба с интеллигентским бэкграундом. Петушки — всего лишь пароль, определяющий движение в одном культурном слое, слишком далеком от тех, кому Петушки неведомы. Оттого так смешны и горьки рассуждения этой четверки о глубинном народе — сколько ни рассуждай, его слои — далекие параллельные вселенные. И правильно вздыхает ближе к финалу Андрей — ему и вправду лучше подождать поезда на Берлин.

Важным дополнением к аллюзиям из мировой и отечественной литературы становятся музыкальные рифмы и темы. Они смешаны по такому же принципу проникающего в безвременье абсурда: ничто не противоречит компиляции цитат из «Ласкового мая», «Кино», оперы «Князь Игорь» и песенки из мультфильма «Паровозик из Ромашково». Но они — всего лишь фон для протестующего поэта. Его роль в спектакле отдана музыканту Василию Михайлову, автору и исполнителю музыкального проекта «Бомба-Октябрь» (и артисту Мастерской Брусникина). Он пятый обитатель и герой этого пространства — притулившийся в углу уличный артист с коробкой для денег и картонкой с номером телефона для переводов, который говорит о своем времени и собственной ненужности только через боль: мрачным арт-попом своих композиций он режет этот и так больной мир на куски. И как раз его песни — подлинные, сочиненные из неудовлетворенного, раненого нутра.

Манкость модной литературной и музыкальной интертекстуальности становится для этого спектакля и камнем преткновения. В этом драматургическом тупике множественность режиссерских финалов почти предрешена и напоминает запрограммированное самим материалом топтание на месте. Выход из зала ожидания неопределим, да и существует ли он… И можно, наконец, проявить эмпатию, перейти на доверительные интонации, но также и разойтись спустя пару минут. Спасение брезжит разве что в скомпилированной из множества литературных источников молитве, что читает Сашка и финалит хрестоматийным «мы отдохнем». Или в искусстве, рождающемся здесь и сейчас: то, что сочиняет колючий Сашка, поет в финале Музыкант — «Я возвращаюсь домой возделывать свой сад, я возвращаюсь домой, шаг вперед, два назад».

Ноябрь 2024 г.

Комментарии (0)