И. Ф. Стравинский. «Орфей». Пермский театр оперы и балета.

Дирижер Владимир Ткаченко, хореограф Алексей Мирошниченко, сценограф Альона Пикалова

«Танцсцены» на музыку И. Ф. Стравинского. Мариинский театр.

Дирижер Арсений Шупляков, хореограф Вячеслав Самодуров, сценограф Алексей Кондратьев

Алексей Мирошниченко и Вячеслав Самодуров практически одновременно выпустили свои премьеры в Перми и Петербурге. У двух хореографов среднего поколения немало общего: в один год оконченная Вагановская академия, многолетнее и вполне успешное управление уральскими балетными труппами — Мирошниченко в Перми, Самодуров в Екатеринбурге. Оба в этот раз поставили балеты на музыку Игоря Стравинского, обратившись к его неоклассическому периоду, Мирошниченко выбрал «Орфея» (1947), а Самодуров взялся за «Симфонию in C» (1940).

Долгое время в отечественном хореографическом производстве из балетов Стравинского в ходу была только великая русская тройка — «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» — плюс «Свадебка», иногда «Пульчинелла». Понадобилось много лет, чтобы эта территория постепенно стала расширяться. Одним из первых мощно и последовательно ее рыхлил Пермский театр оперы и балета. Во времена сотрудничества с Фондом Баланчина на его сцене появлялись балеты «Аполлон Мусагет», «Рубины» из «Драгоценностей», «Симфония в трех движениях» и даже «Monumentum pro Gesualdo». Добавим, что «Соловей» и «Поцелуй феи», «Персефона» и «Похождения повесы» — это тоже пермская театральная практика, поэтому выбор Мирошниченко выглядит вполне логичным.

«Орфея» в России практически не знают, единственный раз, к приезду Стравинского в 1962 году за партитуру взялся Константин Боярский, осуществив постановку на сцене МАЛЕГОТа. Но спектакль так и остался лишь фактом балетных энциклопедий. А первая постановка авторства Джорджа Баланчина (1948) сыграла ключевую роль в судьбе хореографа, став датой рождения одного из самых известных в мире театров — New York City Ballet. Балет, созданный с легкой руки мецената и продюсера Линкольна Керстайна, как ни странно, счастливой судьбы не имел, к числу регулярно возобновляемых баланчинских опусов не относится. В дальнейшем к партитуре Стравинского не раз обращались, в том числе именитые Джон Кранко, Кеннет Макмиллан, Джон Ноймайер, но, видимо, единственная сцена, где сегодня можно увидеть балет «Орфей», — это Пермь.

Созданный в пандан «Аполлону Мусагету», как продолжение «античного проекта» (в 1957-м Стравинский завершит триаду «Агоном») «Орфей» для постановщиков — крепкий орешек. И главным камнем преткновения тут выступает даже не ритмическая сложность и прихотливость метрики композитора. Кажется, сам сюжет, со времен Овидия излюбленный разными искусствами, вступает в непростые отношения с музыкальной логикой, когда «на все про все» композитором отведено всего лишь полчаса звукового процесса. Впрочем, Стравинский работал по точному плану Баланчина, и количество минут на тот или иной номер было оговорено железно. Оба были единодушны и в том, чтобы избежать каких-либо романтических сантиментов, их интересовал Миф, универсальный и всеобъемлющий. В итоге история об Орфее оказалась словно промыта дистиллированной водой, обнажив свой архетипический каркас, и в таком виде дала жизнь музыке — изобретательной и тонкой, с интеллектуальным холодком. Партитуру Стравинского в Пермском театре оркестр под управлением Владимира Ткаченко играет в идеальных темпах, упруго и свободно, главное — с достойно звучащими соло (скрипка, арфа, флейта, гобой), пожалуй, лишь валторнам можно пожелать большей стабильности.

Свой вариант либретто Мирошниченко обстоятельно и высокопарным стилем излагает в буклете. Основа остается неизменной, только вместо Черного ангела из первоначального сценария сопровождать Орфея в потусторонний мир отправляется Гермес. Команда постоянных соавторов Мирошниченко создает на сцене как всегда красивое и стилистически безупречное зрелище (сценограф Альона Пикалова). 12 эпизодов уложены в идеальную 3-частную композицию: в центре сумрачное царство мертвых, обрамляемое сценами полнокровной земной жизни, контраст двух миров становится главным стержнем визуального развития (художник по свету Алексей Хорошев). Все идет вполне предсказуемым путем, но невозможно не восхититься качеством выделки и вниманием к деталям, всюду мелькают знаки и образы античного искусства, скульптур и вазовой живописи. Прекрасный пейзаж с оливой, надгробием Эвридики и ярко-синим южным небом, на фоне которого мы застаем безутешного Орфея (Генрих Райник), выглядит роскошной иллюстрацией к сюжетам из книги Н. Куна. Темный, с дымчато-серыми разводами суперзанавес волной обрушивается с колосников и мгновенно погружает нас во мрак царства теней, где тоскуют души Ахерона, сплетаясь в единый пульсирующий клубок. Художник по костюмам Татьяна Ногинова облачает Орфея и его друзей в летящие хитоны и рыжекудрые парики, а богов делает ожившими персонажами античного ваяния: Гермес (Иван Ткаченко) — как увеличенная бронзовая статуя, сидящие на возвышении Аид и Персефона смотрятся выразительным золоченым барельефом. Впечатляет антитеза витальности живых «загорелых» тел и серой призрачности подземных обитателей, особенно в тот момент, когда рядом с Орфеем оказывается мраморно-бледная Эвридика (Полина Ланцева—Булдакова). Певец не выпускает из рук лиру, а Гермес, как и положено, с кадуцеем, вакханки тирсами, увитыми плющом, расправляются с Орфеем, после того как он в гневе разбивает сосуд для вина, — обилие реквизита создает «картинку», но совсем не способствует филигранной виртуозности самого танца.

А Мирошниченко, похоже, к ней и не стремится. Приглядевшись, понимаешь, что ставятся не менее сложные задачи: для хореографа важнее кантилена и непрерывность танцевального потока, скульптурная красота и стилистическая точность позировок. Нас буквально заставляют любоваться лепкой идеальных тел, просвечивающих сквозь летящие складки одежд. Нет навороченных трюков, но нет и хождения пешком, постановщик излагает историю, не используя драмбалетных «разговоров руками». Одна из самых выразительных сцен — хореографическое трио, когда Орфей и его супруга следуют за Гермесом по пути назад, к свету. Для танца им оставлен минимальный «коридор» на авансцене, и на этом клочке сценического пространства разыгрывается главная драма. Эвридика постоянно оказывается у Орфея за спиной, они ни разу не встречаются глазами, в тот момент, когда это все-таки происходит, нимфа мгновенно исчезает в складках того же суперзанавеса, теперь уже навсегда. Пара баланчинских цитат заставит знающих в зале переглянуться — кода из «Аполлона»? проходка из «Серенады»? Но, похоже, использованы они вполне сознательно. Мирошниченко с коллегами сочиняет балет в ретростиле, продолжая, как и в предыдущей «Сильвии», наслаждаться античностью, посылая привет эпохе поздней Дягилевской антрепризы. Услышать Стравинского как композитора, предвосхитившего звуковые вольности и радикальные техники конца XX века, в его планы не входило.

С некоторых пор Мирошниченко вполне добровольно покинул стан балетных новаторов и авангардистов (или считающих себя таковыми) и не участвует в турнире под девизом «удиви меня». У него, после паузы вновь вернувшегося к роли балетного худрука, есть другие неотложные задачи: блюсти труппу, растить солистов, наращивать эксклюзивный репертуар. И надо признать, с этой ролью хореограф неплохо справляется.

Премьера балета «Танцсцены» в Мариинском театре — в каком-то смысле знаковое событие. Вячеслав Самодуров, в прошлом премьер балета, отправившийся в 2000-м в профессиональное странствие, возвращается на родную сцену. Через 25 лет — уже известным хореографом, имеющим в багаже постановки в крупнейших, в том числе главных театрах страны и за рубежом. Все эти годы в Петербурге ревниво наблюдали за успехами Самодурова, спектакли Урал Балета, который он возглавлял 12 лет, регулярно приезжали на Dance Open. Дважды за последнее время по приглашению Андриана Фадеева он ставил в Театре им. Якобсона, и премьеры собирали, кажется, весь круг заинтересованных лиц. В Мариинский его позвал, разумеется, тоже Фадеев, который, став еще и худруком балетной труппы этого театра, имеет явные намерения вывести ее на подобающий уровень. Его первый шаг на этом пути — приглашение ведущего российского хореографа, обладателя множества весомых наград. Фадеев же предложил варианты музыки, и не ищущий легких путей Самодуров остановился на Симфонии in C Стравинского, почти не использованной в балетном театре.

Хореографу предстояло осуществить в Мариинке трюк, какой он уже не раз проделывал с другими труппами: увлечь новыми идеями, найти солистов-единомышленников, по ускоренной программе обучить своему непростому пластическому языку. Скажем сразу — многое удалось. Энергия и энтузиазм балетных артистов императорского театра смотрятся вдохновляюще, такого остросовременного спектакля на этой сцене давно не бывало.

Труднопроизносимое название из двух слов — «Танцсцены» — может, и не самый удачный вариант, но содержит необходимый импульс к расшифровке идеи. Самодуров работает в любимом формате лаконичной одноактовки и снова сочиняет спектакль о том, что знает и любит больше всего: о балете, вернее, о танце как его главной основе. А «сцены», по его собственному признанию, потому, что в каждой из трех последних частей — свои истории. Последнее заявление — несомненная новость, раньше хореограф скорее разделял убеждения Стравинского, какие именно, станет понятно, если в знаменитом высказывании композитора «Музыка ничего не выражает кроме самой себя» заменить слово «музыка» на «танец».

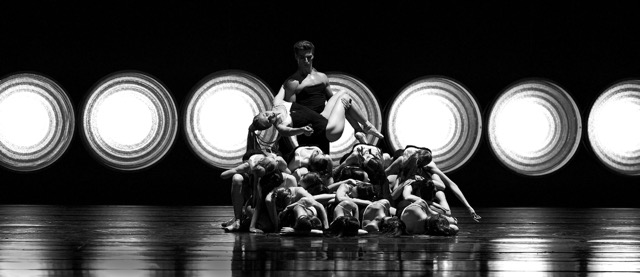

Сцена, оформленная его постоянными соавторами в черно-белой графике, может напомнить как о большом городе с неоновыми огнями (светящиеся на заднике огромные диски—сферы), так и о театральной сцене, но с необычного ракурса — со стороны закулисья (художник Алексей Кондратьев). Локации происходящего меняются мгновенно: система легких струящихся занавесов зонирует общее сложноустроенное пространство. Весь объем огромной сцены Мариинского театра открывается фрагментами, постепенно, и виртуозная световая партитура тут играет ключевую роль (художник по свету Константин Бинкин). Яркий визуальный жест добавила Ирэна Белоусова, предложив в качестве главного цвета костюмов фуксию всех оттенков, от разбеленной молоком до неоново-кислотной, на монохромном фоне она смотрится отлично. Сами одеяния танцовщиков заставляют думать о миксте разных времен: тут и обычные трико с футболками на танцовщиках, и купальники с корсетами, и полупрозрачные белые юбки, и яркая, как цветок, пачка на солистке. Все персонажи, а в спектакле участвуют маленький женский кордебалет, восемь танцовщиков—корифеев и пять главных солистов, одеты по-разному. Сценический визуал словно подсказывает: время действия «Танцсцен» — сейчас и всегда, а место действия — балетная репетиция, все, что вокруг и далее везде.

С музыкой Самодуров обошелся элегантно и смело. Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского, подмеченная еще Альфредом Шнитке, поразительным образом резонирует с характером дарования Самодурова. Кажется, они нашли друг друга. Отчасти это можно было предположить, когда хореограф впервые ставил на музыку «великого Игоря» («Поцелуй феи» в Пермском театре, 2017), сегодня это стало еще очевиднее. «Symphony in C» сочинялась Стравинским в сложнейший для него период жизни, с колоссальными личными потерями, с переездом из Европы в Америку. Но искать какие-либо следы жизненных перипетий в его музыке — бессмысленное занятие, композитор не так прост. Симфонический 4-частный цикл, ориентированный как будто на классицистские образцы, на «папашу Гайдна» в первую очередь, в итоге оборачивается массой чисто музыкальных ироничных двусмысленностей.

Начнем с того, что никакой это не до мажор и тоном С — симфония как не начинается, так и не заканчивается. В образном смысле музыка энергична, прихотлива, капризна, с комическими эффектами и неожиданным финалом. И абсолютно все это есть в хореографии Самодурова, при этом никакой надуманной тавтологии и иллюстрации, он если и следует музыкальной архитектонике или строит ей контрапункт — то, скорее, интуитивно. В «Танцсценах» можно обнаружить важнейшие приметы его хореографического стиля: сногсшибательные темпы и количество движений в единицу времени, деконструкцию отдельных па и более крупных «строительных блоков» классического танца и их сборку в новых ракурсах. Его логика непредсказуема, и он точно не дает никому заскучать. Подспудно над всем — ироничное остранение, заземление «пафосной» лексики стиля «большого балета». Вроде бы все как всегда, но в этот раз Самодуров вышел немного иным, незнакомым.

В первой части симфонии хо—реограф дает групповой портрет всех действующих лиц, а в последующих — развивает более частные истории, используя почти киношный принцип драматургии (где-то в интервью мелькнуло имя Вуди Аллена). Экспозиция полифонична, танцуют все, но не в унисон, эффект бурлящей жизни в одновременном и порой разнонаправленном движении разных групп. У Стравинского в симфонии есть главная интонационная героиня, Самодуров набрасывает свою шаговую лейттему. Одна из кульминаций — мини-турнир трех главных солисток, с упоением кидающих батманы. Центром второй медленной части становится взаимодействие лирической пары (Надежда Батоева и Константин Зверев), но как это далеко от честных классических любовных дуэтов! Тут есть и осторожное нащупывание отношений, и некоторое метание героини «меж двух огней», и расставание, когда двоих разделяет мини-занавес, как бы закрывающий страницу жизни. Притягательный лучик третьей части Мей Нагахиса — балерина в пачке, лихо взаимодействующая с активной мужской ватагой. Из восьми своих поклонников она выделяет двоих (Ярослав Байбордин и Максим Изместьев), остальных порой использует как балетный станок, впрочем, и с ней кавалеры тоже не церемонятся. В финале женский ансамбль, сбросивший юбки и сменивший гладко зачесанные в пучок прически на развевающиеся хвосты, активно атакует главного героя (Кимин Ким). Но он среди всех, примерно одинаковых, находит одну-единственную (Рената Шакирова), их напряженный диалог больше напоминает поединок.

А под конец Самодуров загадывает загадку. Стремительный, безостановочный бег музыки обрывается короткой паузой, женский кордебалет падает как подкошенный. Начинается медленный, сосредоточенный хорал валторн и фаготов, а у главной пары, всю дорогу экстремально выяснявшей отношения, происходит, наконец, объяснение. Практически интимная сцена, но на глазах у всех, на миру: солистка пальчиками прогуливается по телу партнера, и тот покорно затихает. А танцовщицы медленно одна за другой встают и в центре сцены складываются в композицию, наподобие постамента. Солист несет балерину, осторожно кладет ее сверху, а сам в изнеможении укладывается рядом. Последние звуки истаивают, постепенно растворяясь в тишине… Кому этот памятник? Хочется верить — не жертвам балетного радикализма, а все-таки чему-то более возвышенному. Раньше Самодуров подобного боялся как огня. Но ведь время идет.

Незадолго до выпуска на репетиции побывал Валерий Гергиев и выразил желание дирижировать Стравинским. Премьерному блоку добавили еще один спектакль, но попасть на него не получилось. А жаль. Наверное, Стравинский звучал иначе, дирижер Арсений Шупляков, что называется, собрал текст, но вдохновляющей энергии, разнообразия и смелости музыке не хватило.

Итак, перед нами не просто два взгляда на музыку Стравинского. Премьеры дают повод для размышлений о глубинных различиях двух постановщиков, о принципиальной разнице их художественных устремлений. Мирошниченко по своему типу — хореограф—культуролог, пассеист, обожающий любовно, как четки, перебирать балетные эпохи в их сопряжении с другими искусствами. Театр для него — гигантский универсальный музей с современной начинкой. Самодуров же скорее — хореограф—испытатель, ученый-позитивист, отвергающий любую метафизику ради чистого эксперимента. Для него театр — лаборатория, где все кипит и плавится и время от времени рождается новая художественная реальность. Творчество обоих всегда интересно наблюдать, анализировать и даже сравнивать. Главное, что делать выбор — совсем не обязательно.

Апрель 2025 г.

Комментарии (0)