А. Введенский. «Елка у Ивановых». Театр на Садовой.

Режиссер Роман Муромцев, художник Екатерина Гофман

Знаковая система спектакля задает параметры «детской», вернее, актового зала в детском саду, стены которого задрапированы унылой гармошкой блекло-голубых «портьер», с вертикалью башни на заднем плане, увенчанной пятиконечной звездой, и еще одной башни, навершием которой служит глобус с пробоиной, с нагромождением дырявых, словно по ним прошлась шрапнель, «игрушек», кубов и пирамид.

Здесь все чересчур большое, несоразмерное «детям», всем этим разнофамильным «мальчикам» и «девочкам» Островым, Перовым, Шустровым и Пузыревым, членам большой, крикливой, совсем не дружной «семьи».

Все системообразующие элементы, все приметы режиссерского стиля Романа Муромцева налицо. Избыточная вещественность, густота этюдной жизни, где этюд — производное актерского сочинительства не на внутреннюю жизнь, не на обстоятельства «до», а на образную систему, интенсивность игры со скоростью переодеваний и перевоплощений (весь многонаселенный мир пьесы отдан на откуп пяти актерам), карнавальность, зооморфность образов (совсем не чуждая миру Введенского), низовой фекально-генитальный «детский» юмор, а также безудержная витальность Светланы Груниной, точно черт из табакерки выпрыгивающей на сцену еще до начала действия под какой-то оглушительный попс и так же стремительно исчезающей.

Под потолком же время от времени пускает пар, точно подает нерасшифровываемые сигналы, бог-машина, проржавевший, но все еще пыхтящий двигатель в виде цистерны на колесах. От цистерны тянутся шланги и трубки, к которым иногда приникает/подключается кто-нибудь из действующих лиц, будто агрегат производит топливо бессмертия.

Это мир затянувшейся шумной агонии, гран-гиньольных пыток и убийств, карнавального насилия, смертей и воскрешений. Внутри изначально разрушенной системы координат мира, заявленного в пьесе Введенского, режиссура Муромцева чувствует себя привольно, переоткрывая его заново, давая простор ассоциированию.

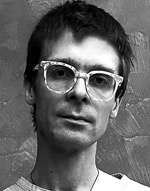

Режиссер впервые вводит в спектакль авторское начало. В открывающей его сцене композитор и пианист Владислав Федоров, высокий человек в круглых очках, медленно идет по сцене, выдувая из флейты звуки, которые запускают вращение глобуса на башне. Молчаливый и отстраненный, он занят своим делом — озвучанием этого мира, его шума, скрежета и какофонии, — точно музыкальный руководитель на разнузданном детском утреннике. Терзая не только струны, но и крышку, и обнаженные внутренности инструмента, он создает свою симфонию шумов, в которые вплетаются удары ремня или топора, вокализы матери Пузыревой у тела убитой Сонечки и предсмертная «ария» Няньки. Музыкант же задает набор легко обозначаемых тем: «детская», «побег», «скачка», «ночная» и др.

Именно музыка становится организующим принципом спектакля и актерской игры.

Неочевидно музыкальна и режиссерская композиция спектакля с ее то сходящимися, то расходящимися линиями семьи Островых-Пузыревых—Перовых и Няньки-убийцы, которую проворачивает система правосудия, с интермедиями, вроде сценки лесорубов в усах и с рулонами туалетной бумаги на груди, аккуратно обозначающими наличие вторичных половых признаков. Инициация молодого лесоруба Степана (Дмитрий Честнов) происходит в духе «колымского трамвая», и в результате он тоже обзаводится густыми усами и принимается в мужское братство.

Практически любую сцену спектакля изнутри распирает энергия безудержного этюдного саморазвертывания. Так, явление родителей Пузыревых — возвращение домой из театра — решено в духе «Маски-шоу» при участии маскулинного папаши (Алексей Кормилкин) при накладных усах и в шубе на голое тело и расслабленной настолько, что едва держится на ногах, вегетативно-растительной мамаши (Светлана Грунина), чья вяло-покорная «женскость» и сексуальность контрастируют с дикарски—необузданной сексуальностью Сонечки (та же Светлана Грунина). И, прежде чем родители наконец обнаружат тело убитой дочери, нам разыграют флешбэк их знакомства, в ходе которого эротические фантазии отца воплощаются в духе «маловато будет». Бюст будущей супруги подкачивают насосом до тех пор, пока тот, конечно же, не лопнет. А дальше происходит торопливое соитие с последующим конвейером репродукции, когда из-под юбки Пузыревой, один за другим, появляются все отпрыски, включая собаку Веру.

Но почему-то ни эта, ни любая другая из сцен не кажется произвольным гэгом. Может быть, потому что ею воплощается непристойная комедия родительства.

В художественной системе «Елки» уже привычно и непротиворечиво соединяются полярности детскости и старости: герои или не выросли из детских штанишек и подгузников, или уже в деменции. Так Светлана Грунина, только что в качестве Сонечки задиравшая юбчонку перед Нянькой, и Алексей Кормилкин вместе выползут на сцену в виде шамкающих беззубыми ртами старичков Дуни и Миши. Середины нет, будто, едва встав с детского горшка, ты сразу влезаешь в старческий подгузник. Детскость синонимична отсутствию этической системы координат, даже очень злые дети вопиюще и страшно невинны.

Пожалуй, единственный взрослый в этой «семье» «годовалый мальчик Петя Перов» (Александр Худяков). Коренастый «карапуз» с хрипловатым фальцетом, наколками на руке и бутылкой «Столичной» с соской на горлышке, которую невозмутимо посасывает при любых обстоятельствах, пугает своим всезнающим, снисходительно-усталым цинизмом. Эта компания сдана под присмотр не совсем антропоморфных существ — Няньки (Анастасия Подосинникова) и хромой собаки Веры (Мария Лысюк). Самое чуткое, сознательное, человечное существо в «Елке у Ивановых», увы, немо. Как был ранее нем поэт Филоктет в «Козлиной песни» Муромцева в КТМ. То трагически подвывающая, то глухо ворчащая, Вера изначально как будто чует беду, силится сказать что—то большее, нежели то, что она наложила кучку каках, потому что мальчик Вова забыл вывести ее гулять. Быстрая и громкая Нянька Анастасии Подосинниковой, ошалевающая в хаосе детских горшков, своим пронзительно-хриплым голосом напоминает хищную птицу.

Насилие — неизбежная издержка детскости. Оторва Сонечка в своей неугомонной сексуальной соревновательности нарывается на нянькин нож, которым перед тем невозмутимо брился мальчик Петя. Голова-глобус катится, тело безвольно распластывается на одном из кубов.

Нянька и Вера в спектакле атрибутированы большими плоскими фигурами вороны и собаки, сделанными по рисункам Гаврилы Лубнина. Но если с Верой все понятно, она защитник и хранитель, то Нянька, большую часть спектакля находящаяся в жерновах абсурдной судебно—пенитенциарной системы в виде двух стражей порядка с черными крыльями, вочеловечивается только в ее прощальном, врезающемся в память «Господи, кончается моя жизнь».

К середине спектакля морок сгущается во что-то трудно различимое и вместе с тем страшно узнаваемое. Как будто в преддверии новогоднего праздника ты, засыпая уже, попеременно щелкаешь каналами телевизора и скроллишь ленту новостей. Картинка «зернит» в мелькании стробоскопа, утрачивает четкость, сливается в белый шум. И вот уже какие-то военные бормочут что-то на французском, а безногие калеки под музыку Таривердиева отправляются, конечно же, в баню. Куда же еще пойти накануне Нового года? Здесь Федора под видом Няньки соблазняет босховское клювоголовое и клювоногое существо-оборотень. А сама Нянька в это время путешествует по кругам ада, в котором во избежание наказания можно попытаться прикинуться сумасшедшей, а если не получится, постараться «искупить вину кровью». Линия эта то пропадает, то вновь обозначается среди номеров, вроде «интеллектуального шоу» при участии трех ряженых, где Поросенок Светланы Груниной дает упоительно бессмысленные ответы в духе поэзии ОБЭРИУ. Шоу, в котором победителей нет и не может быть, а проигравших приканчивают выстрелом в затылок под рекламу «Яйца агрофирмы Шметерлинк. Подкрепись перед расстрелом».

Посреди этого чада Вера оживит Сонечку, присоединив ее тело к трубкам, идущим от бога—машины. Но едва девочка-зомби с грубым швом на горле, изумленная и ошарашенная внезапным воскресением, встанет на ноги, мальчик Петя вновь ее убьет одним, коротким и точным, равнодушным взмахом бритвы. Может быть, потому что не время воскресать. Время — умирать. В финале семейство соберется само и соберет елку из кубов и пирамид тошнотворной буро-желто-зеленой расцветки, украсит черными флажками, отец раздаст «игрушки» — разнокалиберные трубы, привычно опустив Вову и наградив Петю инструментом согласно той иерархии, в которой Петр — всегда первый. А дальше кто зарежется, а кто застрелится из этих труб, а кто просто равнодушно умрет и всё — не прибегая ни к каким вспомогательным средствам.

А Новый год все-таки придет, может быть, не для всех, может быть, не в этом мире. Драпировки, отграничивавшие сценическое пространство, упадут. В наступившей внезапно тишине на сцену выйдут Автор, Вера и Сонечка с заново пришитой головой. Умолкнет и бог—машина у их ног. То ли это она упала с небес на землю, то ли герои оставили мир и поломавшегося бога под своими ногами. Сонечка будет таращить свои заново открывшиеся глаза, Вера, причавкивая, уплетать оливье. Автор разольет шампанское, раздаст бенгальские свечи, одну из которых Вера, поскуливая, пытается удержать в непослушных лапах. Взрыв хлопушки, темнота, тишина. И, кажется, мы вместе с героями тоже заслужили эту тишину.

Что меня всегда поражает, так это то, что в режиссуре Романа Муромцева нет ни страха, ни недомолвок. Есть объем ассоциаций, неназываемых, но всегда точных. Страх может быть предметом, но никак не инструментом. Есть упоение, почти эйфория, быть может, на краю, но и в бездну можно лететь с хохотом и грохотом.

Май 2025 г.

Комментарии (0)