«Ромео и Джульетта во мгле». Сочинение для сцены Льва Додина. Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский

Что ж, смерть так смерть!

Так хочется Джульетте.

Поговорим. Еще не рассвело.

Спектакль Молодой студии Льва Додина, студентов четвертого курса его мастерской в РГИСИ, вышел в феврале на сцене МДТ, стал репертуарным спектаклем, на который так же не достать билетов, как и на постановки основной труппы Малого драматического. Реакция на эту работу не была однозначно восторженной и точно не была снисходительной: вот, мол, какие студенты молодцы, как они хорошо справились, давайте все порадуемся их юности и свежести… На самом деле это вызывающе неудобный спектакль, он не дает зрителю возможности, спокойно откинувшись в кресле, наблюдать за хрестоматийным сюжетом, рассчитывая на свет в конце туннеля. Трагедия Шекспира, на которую заранее настроена публика, оказывается рамкой — и содержательной, и формальной — для разговора о тотальной мгле, в которой безнадежно тонет человечество.

На сцене в непредсказуемой композиции собраны фрагменты из книг Питера Абрахамса («Тропою грома»), Виктора Астафьева («Пастух и пастушка»), Яна Отченашека («Ромео, Джульетта и тьма»), Александра Солженицына («Олень и шалашовка», «В круге первом»), Элиф Шафак («Остров пропавших деревьев»). Кто, кроме Додина, мог себе позволить так смело смонтировать вопиюще разнородный материал для спектакля?.. Год назад, когда Лев Абрамович выпустил «Палату № 6», я писала о том, что он как будто ставит свой режиссерский эксперимент (наверняка, впрочем, не думая ни о каких экспериментах), бросает самому себе вызов, проверяет пределы возможного в собственном театре и в театре вообще… Кажется, новый спектакль не менее экспериментален, и смелость его впечатляет.

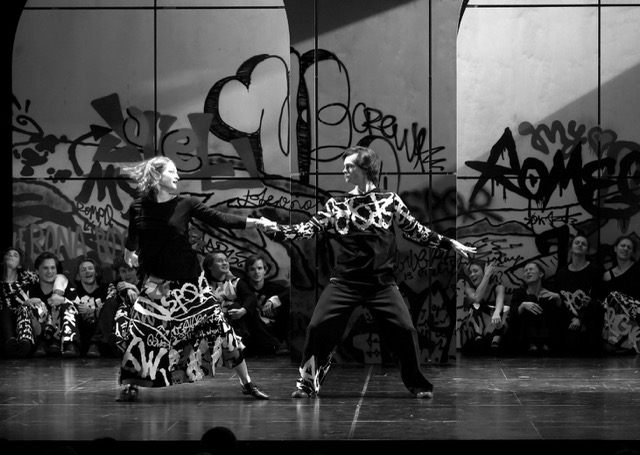

Хотя на первый взгляд все тут как в традиционной выпускной работе, которая должна выгодно представить умения и навыки, полученные студентами театрального вуза в ходе обучения. На открытой игровой площадке, ограниченной справа и слева длинными лавками без спинок, на фоне белой стены, разрисованной граффити, молодые ребята и девушки лихо отплясывают рок-н-ролл, крутят колесо и делают сальто, красиво поют — зачеты по танцу, акробатике и ансамблевому пению сданы успешно. Дуэтные сцены перемежаются групповыми — пластическими и вокальными. Демонстрируется хорошо поставленная сценическая речь… Я нисколько не иронизирую, ведь эта формальная отточенность, поданная нам как на блюдечке, необходима спектаклю, она входит в замысел. На одном полюсе в спектакле — красота, гармония, целесообразность, на другом — хаос, агрессия, тьма. «Какое чудо природы человек», — говорил герой другой шекспировской трагедии и тут же называл его «квинтэссенцией праха». Совершенное создание, способное на самые красивые и благородные поступки, или существо, погрязшее во зле, — что же есть человек? Именно так, пожалуй, ставится вопрос… Класси—ческая, идеальная форма спектакля—экзамена проявляет с необычайной силой пульсирующую конфликтность содержания.

Сценограф Александр Боровский создал пространство, удобное для массового движения студентов, лаконичное и многозначное. Белизна стены-задника — универсальный фон для человеческих фигур. При этом стена обладает способностью трансформироваться — ее части отодвигаются, и возникают два арочных проема. Стена и сама подвижна, в определенные моменты приближается к авансцене, перекрывая глубину. Благодаря игре света (художник Дамир Исмагилов) пространство может напоминать бальную залу в палаццо Капулетти, или храм, где брат Лоренцо венчает влюбленных Ромео и Джульетту, или площадь, где сталкиваются враждующие кланы, или же просто учебную аудиторию, где студенты занимаются актерским мастерством. Художник Никита Касьяненко, густо расписавший стену граффити, среди нечитаемых для зрителя-неофита знаков почти незаметно разместил узнаваемое изображение, фрагмент фрески Микеланджело «Сотворение Адама» с потолка Сикстинской капеллы — кисти рук Создателя и человека. Известно, что настенные надписи — язык, в том числе, противоборствующих уличных группировок, они оставляют друг другу тайные послания, взаимные угрозы, насмешки, разграничивают территории влияния. Неизвестно, что было нанесено на стену сначала — клубки линий граффити или микеланджеловский диалог рук, старался ли райтер замаскировать божественный сюжет или, наоборот, поверх рисованных «выкриков» начертал руки творца и его творения.

Ренессансного богатства цвета в спектакле, конечно, нет. На студентах черно-белые костюмы, тоже расписанные граффити, редкими вкраплениями красного забрызганы подолы и штанины. Возникнет еще ярко-желтый цвет — крупная шестиконечная звезда, нашитая на черную футболку еврейской девушки Эстер, покажется такой неуместной, чужеродной, раздражающей глаз, привлекающей болезненное внимание, и появление этой желтой кляксы в строго черно-белом мире будет сигналом, знаком беды.

Каков же способ игры в этом абстрактном, но насыщенном культурными отсылками пространстве? Одна из серьезных претензий, выдвинутых автором содержательной, аргументированной статьи о спектакле, звучит так: «…вместо внятного психологического развития (которое тут точно подразумевалось) в большинстве сцен игра довольно рваная»1. Театровед А. Арканникова, перечисляя разнообразные обстоятельства, диктуемые исходным материалом (апартеид в Южной Африке, геноцид евреев при Гитлере, турецкое вторжение на Кипр, жизнь заключенных в ГУЛАГе и пр.), сожалеет о том, что додинские студенты — не имеют никакой возможности эти самые обстоятельства сыграть. Спектакль короткий, времени для того, чтобы развернуть каждую из историй, просто-напросто нет, да и условно-игровое оформление подчеркивает не индивидуальные особенности микросюжетов, не различия, а, наоборот, их сходство.

Соглашусь: студенты «не успевают» сыграть сложные социальные, исторические, психологические обстоятельства разных произведений, включенных в композицию. Но, пожалуй, они и не пытаются! Их задача — сыграть другие обстоятельства, заданные исходным текстом трагедии Шекспира, мощные и обобщенные, — любовь и смерть. Мы все знаем, про что «Ромео и Джульетта»: герои влюбились друг в друга, а враждебный этой любви мир их убил. Всё. Остальные подробности — эпоха, страна, природа этой враждебности — в данном случае не столь важны, это лишь вариации. Мне кажется, спектакль, который готовился долго и тщательно, довел в конце концов все эти вариации до умопомрачительной краткости, сконцентрировал до формулы. Додин добился от студентов насыщенной — и одновременно хрустальной, звенящей — игры, видимо, месяцами репетиций, когда подробности выпаривались, уходили, оставались кристаллы соли.

Стена и костюмы расписаны граффити, и стиль игры соответствующий: в одном росчерке, в од—ном знаке собран смысл даже неслова, не фразы, а целой мысли. Может быть, стоит даже назвать подобный способ выражения иероглифическим.

Что еще здесь от Шекспира?.. Невероятный, головокружительный темп. В этом типе театра нет психологических мотивировок, долгого «собирания», накопления причин и следствий, только пульсирующее «квантами» действие (см.: Б. О. Костелянец, «Драма и действие»). Герои «падают в любовь», она их поражает внезапно и навсегда. Дети весело и бесповоротно соединяются в любви, которая есть жизнь. А противостоит им — смерть, окружающая их тьма. Тьму можно называть разными именами: войной, Холокостом, репрессиями, межрасовой ненавистью… Но тьма и есть тьма.

Прекрасное начало спектакля, когда молодежь танцует, излучая радость жизни, витальную силу, обрывается внезапно, и студенты, едва переводя дух, объявляют хором: «Две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас событья, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитья». Слышен звон разбитого камнем стекла. Начинается драка. Уходит яркий свет, на сцене мрачнеет, от металлических конструкций падают тени — картинка напоминает кадр из фильма, где в тревожной полутьме под железными опорами мостов встречаются и нападают друг на друга уличные молодежные группировки. Акробатически выстроенная коллективная схватка завершается автоматной очередью, которая укладывает всех на пол.

Додин находит все ключи у Шекспира, и уже в первой фразе все сказано: мир не желает «унять кровопролитье». Человекоубийство равно Тьма.

Контрастом к предыдущему агрессивному эпизоду выстраивается сцена бала, сопровождаемая чарующей лютневой музыкой. В старательно церемонном танце двигаются изящные пары, молодые люди и девушки едва соприкасаются руками. Арочные панели отодвигаются вглубь, и первая из пар — Ромео и Джульетта — оказывается у центральной «колонны», остальные с интересом и живым любопытством наблюдают. Знаменитый первый диалог героев трагедии, перемежающийся горячими поцелуями, повторится в спектакле трижды. На этой короткой дистанции — всего 18 строк — происходит невероятно быстрое сближение влюбившихся друг в друга персонажей. Их общение еще ничем не омрачено, они веселы и шаловливы, непосредственно (и смешно!) выражают чувственный восторг от поцелуев. Сначала перед нами пара Софья Запорожская — Ярослав Васильев, после они кружатся в танго вместе со всеми остальными, далее — Валерия Юшко и Александр Шадрин, потом они зажигательно отплясывают под «I Will Survive» Глории Гейнор, и из группы танцоров диско выделяется третья пара, Анастасия Рождественская и Михаил Батуев.

В этот момент, после столь ярко, бурно, каскадно сыгранной шекспировской завязки, и возникает перелом: из рук девушки с желтой звездой падает с громким стуком чемодан, из него вываливаются какие-то вещички-одежки, которые она, стыдясь поднять глаза, собирает дрожащими руками, и вот уже на опустевшей сцене остаются герои Отченашека Эстер (Алина Кудас) и Павел (Михаил Тараторкин). Юноша смотрит с недоумением и, кажется, готов повернуться и уйти, но что—то его удерживает, он прикован взглядом к худенькой бледной девушке, от чудовищного напряжения и страха говорящей отрывистыми фразами, с усилием выдавливающей слова. Сначала робко, неуверенно, потом все более настойчиво он старается сблизиться с ней, не осознавая, что в этот момент решается их судьба. Людей, мгновение назад максимально далеких друг от друга, уже не разделить ничем. Когда Павел протягивает новой знакомой платок, чтобы она утерла слезы и, словно собравшись с духом, решительно зовет ее с собой, начинает звучать знаменитая еврейская песня «Шабес» о радости и мире. Ее написал композитор и поэт-песенник Мордехай Гебиртиг, погибший в гетто.

История случайно познакомившихся на улице еврейской девушки, пытающейся избежать отправки в Терезин, и чеха, решившегося спрятать ее от гитлеровцев, становится стержнем спектакля — на него словно нанизываются все остальные сюжеты, мизансцена их рифмует, собирает.

К Кудас и Тараторкину, застывшим в глубине, присоединятся пара Ленни — Денис Ищенко и Сари — Александра Конанова («Тропою грома»), из их диалога понятно, что любить друг друга черному мужчине и белой женщине в Южной Африке смертельно опасно; следом — грек-киприот Костас — Михаил Батуев и турчанка Дефне — Анастасия Рождественская («Остров пропавших деревьев»), их любовь под запретом из-за непримиримых религиозных различий, и, конечно, им тоже грозит смерть. Эти эпизоды выстроены последовательно, как разные варианты одной судьбы. Подробно «проживать» каждую из трагических ситуаций не приходится, молодые актеры транслируют огромную силу чувства, связавшего их, и мучительное предощущение смерти.

Высокий строй чувств — конечно, это тоже от Шекспира. Любовь объясняется поэтически, метафоры — ее язык, и переживание это космически громадно, всепоглощающе, не имеет отношения к обыденности. Космическую силу любви, ее ослепляющее излучение удалось каким-то образом пропустить сквозь все тексты спектакля, поэтому и не нужно здесь играть постепенное развитие, нюансы отношений. Про каждую пару мы точно знаем: они расстанутся, и смерть придет за ними (не имеет значения, так ли это в той или иной книге, взятой в работу). В спектакле нет места надежде, хотя герои отчаянно стремятся выжить, говорят о том, что смогут преодолеть вражду мира, вырваться из петли. В этом — живой драматизм, потому что прекрасная молодость не желает умирать, не покоряется тьме, борется с ней.

Ключевые фрагменты из «Ромео и Джульетты» держат всю композицию, как опоры, не дающие упасть мосту. Ночное свидание под балконом Джульетты. Венчание. После — убийство Тибальта только что женившимся Ромео. Поставлена беспощадная, грубая драка. Тибальт (Ярослав Васильев), Меркуцио (Самуэль Фролов) и Ромео (Михаил Батуев) жестоко избивают друг друга, душат ремнями. Ромео растаскивает мертвые тела, эта долгая сцена акцентирована — в коротком динамичном спектакле тут специально подчеркнута пауза. Батуев поочередно взваливает на себя убитых, несет, сталкивает за лавку на пол. Тело Тибальта он еще и сильно толкает ногой, сбрасывая во тьму. Потом смотрит на свои руки — как будто они в крови, закрывает в отчаянии лицо ладонями… Все девушки выходят в черных пальто, похожих на шинели, с духовыми музыкальными инструментами. В полутьме, в холодном неярком свете они стоят скорбной группой. Не слишком стройно, жалобно звучит их похоронный оркестр. Соло на трубе Михаила Батуева (Пятая симфония Малера) оплакивает смерть Меркуцио и ссылку Ромео. «Ромео изгнан…» — горестно повторяют и повторяют все Джульетты, насильственно разлученные с любимыми. Девушек, оставшихся одинокими, и мужчин, отправленных в ссылку, разделяет теперь выдвинутая на край сцены стена, внезапно ставшая тюремной.

Большой фрагмент спектакля, созданный по мотивам текстов А. Солженицына, стилистически и тематически отсылает, пожалуй, к «Жизни и судьбе» по роману В. Гроссмана, спектаклю, который в течение всех лет учебы готовился прошлым, уже очень давним, выпуском Л. А. Додина и потом стал репертуарным спектаклем, принципиальным высказыванием театра о человеке, попавшем в жернова самой жестокой поры ХХ века. Арки поворачиваются обратной стороной, в одной обнаруживается «балкончик», с него поетзнаменитые шульженковские «Руки» новая Джульетта — Анастасия Бубновская (Люба). Справа, в другой арке, как на нарах, сидят мужчины, слушают зажигательный концерт. Высокий темпераментный Нержин (Тимофей Клявер) и Люба протягивают друг к другу руки, но не могут дотянуться, не могут дотронуться. (Так в начале спектакля в танце руки Ромео и Джульетт едва соприкасались, нежно и осторожно.) Даже текст пьесы «Олень и шалашовка» неожиданно отзывается рифмой к шекспировскому. «Где ты так целоваться научилась?» — спрашивает Нержин Любу, как совсем недавно Джульетта спрашивала Ромео: «Мой друг, где целоваться вы учились?» Они только встретились, но он уже не может представить себе жизни без нее, как юный веронец… Анастасия Бубновская одарена музыкально (сужу и по другой студенческой работе курса Додина, «Тургеневский вечер», где у нее роль Полины Виардо), точно «попадает в тональность» Клавдии Шульженко. В сцене с Нержиным она успевает сыграть и отчаянный порыв к нему, и попытку запретить себе стремиться к счастью, и боль от собственной вынужденной «нечистоты», и осознание обреченности чувства, которое родилось в застенке, в самом сердце тьмы, где человек растоптан, унижен.

Война, репрессии, Холокост, концлагеря, массовые убийства… Каким же образом вписана в эти чудовищные страницы любовь Ромео и Джульетты? Наверное, можно спорить о том, насколько оправданно сближение сюжетов, но мне видится в этом, повторюсь, отчаянно смелом монтаже проявление свободы мышления режиссера. Художник способен связать далекое — географически, исторически — в своем сознании, соединить энергией яростного протеста против тьмы, захватившей и потопившей в крови саму человечность. Как шла работа над спектаклем, мне неизвестно, сами ли студенты по заданию педагогов подбирали материал, или мастер рекомендовал своим ученикам тексты, важные для него. Повесть «Ромео, Джульетта и тьма» Отченашека, вышедшая в 1958 году и сегодня подзабытая, — наверняка это выбор Додина, это, что называется, книга с его полки, она там должна стоять рядом с Гроссманом и Солженицыным. Мысли героя, наблюдающего происходящее с его родиной, захваченной нацистами, звучат сегодня актуально, и молодые актеры не в лоб, не декларативно, а на тонком уровне переживаний соотносят себя и юных героев Отченашека. С болью, с глухим отчаянием произносит, глядя в зал с авансцены, М. Тараторкин — Павел: «Тошнит от всего… Вот именно такими и представляю себе последние дни человечества. Всюду тьма…» Поднимая на него глаза, пытается быть уверенной А. Кудас — Эстер: «Но должен быть и свет».

Свет и тьма борются в финальной сцене спектакля, в которой брачная ночь Ромео и Джульетты — это последняя ночь всех героев перед расставанием навсегда. Танец с высокими поддержками, с полетами девушек в руках юношей рифмуется с началом, где парни тоже поднимали и крутили партнерш, но теперь темп иной, настроение другое, плавность и певучесть линий заменили резкость и энергичность пляски. Фрагмент из «Пастуха и пастушки» о короткой любви лейтенанта Бориса и девушки Люси, встретившихся и тут же расставшихся в разгар войны, играют Софья Запорожская и Алексей Тезиков. Нежная, чувственная девушка с волной светлых волос и стройный юноша, словно сошедший с полотен Нестерова, — «современная пастораль» Астафьева нашла, можно сказать, идеальных исполнителей. Они упоены друг другом, не могут надышаться, насытиться внезапно обретенным счастьем. При этом чувство меры не изменяет создателям спектакля, и благодаря живому юмору сцена не становится приторной: худой, как подросток, Тезиков—Боря пытается лихо подхватить на руки Запорожскую—Люську и чуть не роняет, но все-таки удерживает. «На заре ты ее не буди!» — громко, с вызовом запевает Люся, ее голос не совсем слушается, дрожит…

Все Джульетты провожают всех Ромео. Парни уходят, стена неумолимо разделяет любящих, девушки стоят спиной и смотрят вслед ушедшим. Как же смело и небанально надо мыслить музыкой, чтобы сделать романс — реквиемом. В стихах Фета неожиданно узнаешь образы из диалога Ромео и Джульетты, прощающихся в серой рассветной мгле после брачной ночи: и соловей, и луна, и отблеск румяной зари на лице — и все это предвещает разлуку, сладкий любовный сон короток, пробуждение неизбежно. Музыкальная фраза щемяще, мучительно, трагично обрывается на полуслове, на недопетой ноте. «На заре ты ее не бу…» — как будто само «небо» прострелено упавшей тишиной. Пение, звучавшее из-за стены, поглощается тьмой.

Но должен быть и свет?

Май 2025 г.

1 Арканникова А. Шесть историй. О любви? // Петербургский театральный журнал: Официальный сайт. 2025. 4 марта. https://ptj.spb.ru/blog/shest-istorij-o-lyubvi/ (дата обращения: 14.05.2025).

Комментарии (0)