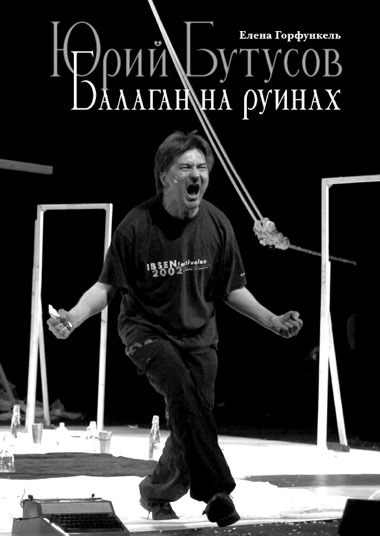

Горфункель Е. И. Юрий Бутусов. Балаган на руинах.

СПб.: Изд-во «Порядок слов», 2024.

Елена Иосифовна Горфункель — автор четырех книг. Из них две: «Смоктуновский» и «Режиссура Товстоногова» — из истории. А еще две — из театра сегодняшнего, незавершенного: «Мастерская Григория Козлова» и «Юрий Бутусов. Балаган на руинах». Но для меня чувствительно не это попарное разделение. Мне сквозь «Бутусова» сквозит та, первая книжка — «Смоктуновский». Будто снова — чутье, порыв исследовать тонкие мембраны времени, ту театральную «породу», которую труднее всего уловить, описать, рационализировать.

Честно признаться, мне даже девять глав новой книги навеяли, будто это авторский шифр подсознания, «Девять дней одного года» — где «идейный» Гусев (Баталов) и «безыдейный» Куликов (Смоктуновский) были так неразлучны, что превратили сухую цифру 9 в поэзию и философию нового мира, конфликтного, но бессюжетного, текучего и никому пока не ведомого до конца. Было бы совсем глупо представить автора книги — в образе первого героя, самоотверженного рыцаря науки, а… тут мне становится страшно сказать, что я смею, пусть и в шутку, почти сблизить второго — изящного и эгоистичного персонажа Смоктуновского — с режиссером Бутусовым. Нет, никак не смею. Хотя не могу отвязаться от мысли об их «дуэте». Ведь и в самом деле — без автора книги не было бы всей этой истории, она — соавтор театра, собранного из эфира бутусовских эволюций, лейттем, деталей, того театра, в котором растворилось время и сломался сюжет.

Девять глав одной композиции, а десятой главы нет. Уверена, что она появится когда-нибудь. Это случится потом — в новом мире. И ее очень хотелось бы прочесть. Эта — не последняя, а просто еще одна глава — не будет похожа на «Арифметику, алгебру, гармонию», так великолепно завершающую книжку о И. М. Смоктуновском, великую и самую любимую мною книжку из театральной литературы ХХ века. Потому что о современном режиссере придется финалить новой жизнью и новой эпохой, в которой опять, как всегда, интуиция окажется сильнее технических совершенств.

Было искушение в оглавлении книги выведать, отшелушить, распознать скрытый стих. Но нет, наверняка такие дешевые фокусы тут неуместны. Автор из того поколения, чья строгость и аскеза требуют вынести на первый план кропотливость и обстоятельность ученого труда. В содержании глав традиционно «запротоколирован» совсем, однако, не протокольный, а нервный, неровный текст. Словно это — борьба с хаосом, настигшим героя книги. Даром что хаос обозначен руинами, а балаган — надеждой на непобедимый театр. Материя текста в чем-то главном соприродна той сцене, о которой речь: то медлительна и суховата в «записи» спектакля, то обнаженно чувственна в сопереживаниях героям (персонажам и артистам), то собирательна в исканиях «синтетического» стиля, то раздроблена в обилии деталей, то вдруг желает испариться в пространстве, красоте, природе, музыке, создающих магию театрального времени, равного и далеко не равного нашим дням. Книга дышит в сочетаниях разнокалиберных фрагментов, и нацеленных, и рассредоточенных отступлениями. В ней нет задачи выстраивания ясных контекстов из имен и событий. В ней есть проекции главных слагаемых культуры театра, какой она видится сейчас, — киношной и медийной, симфонической и эстрадной, поэтической и документальной, провокативной и глубокой, беспризорной и элитарной. Культура собрана в одной биографии, позволяющей обозревать эти новые пейзажи, коллажи, архитектурные ландшафты и пустоты, наполненные магнетизмом современной сцены.

(Как не хочется, чтобы все это было созвучно «руинам»!)

Биография Ю. Н. Бутусова выстроена и просвечена.

Первая глава — «начало бега», «девяностые». И вдруг задевает, что он ровесник с Алексеем Балабановым, киношное, культовое имя возникает почти впроброс и «царапает». Пожалуй, бутусовский феномен был осознан совсем иным, но наше «домашнее кафкианство» тут срабатывает как-то неразумно, почти «физиологично»…

«В ожидании Годо» на голой сцене-манеже Театра имени Ленсовета — хулиганский и неожиданно веселый спектакль. Странный выверт абсурдизма — дан так зажигательно, что, по-моему, стал отчетливо похож на таганковское начало, того самого «Доброго человека» — с его неистребимой верой в молодой и неугомонный театр.

Абсурдизм представляется родом из студенческой аудитории — нищей, остроумной, изобретательной. Мне мерещился в этом «дух Моховой», чудом живой по сегодняшний день. И чувство благодарности автору книги возникло сразу, простой, человеческой, идущей вслед за огромным уважением и преклонением перед мастерством действующего профессора, готового так самоотверженно довериться и жить молодым талантом.

Вторая глава продолжает сюжет театра абсурда, в котором уловлена едва ли не главная нота. Впрочем, слова о «главном» не сказаны, они могли бы упростить, сузить. А книга о режиссере вовсе лишена сентенций — она состоит из живого творческого потока, полного не столько рефлексий, сколько эмоций. Однако позиция «внесистемности» в ней едва ли не сформулирована. А как иначе? Горфункель пишет, что гибель империи — почти детская травма ее героя. Мне видится крах системы, изжившей себя. А заодно любая система — в том числе и все театральные, сколь бы ни были дороги, будто рассыпались. Бутусов возникает, как многие, искателем новых форм, но вдобавок к тому — врагом формы как таковой. Он — движение «атомов», кажущееся хаотическим, разрушительным и все—таки… Его гуманизм — актерский театр, потому и возникают у автора книги — лица и роли… Размышление об абсурдизме в этой главе — не только и не столько отдельный пассаж (он есть), сколько М. Трухин — Войцек «на грани экстаза и преступления», К. Хабенский — «избыток души» в диком Калигуле-Пьеро, М. Пореченков — Присыпкин, подкупающе простой и обманчиво обаятельный, А. Краско — Тарелкин, совсем непростой, давший ноту убийственной клоунады в выездном и «антрепризном» спектакле (Хабенский, Трухин, Пореченков — уже молодые экранные звезды).

Третью и четвертую главы обозначить невозможно. В них заключена философия темы и судьбы.

Третья поднимает Шекспира. И сразу странная диалектика: внесистемное постижение самых планетарных авторов нового режиссерского театра. Но у Бутусова нет и следа от «фундаментальных» основ, норм и правил театральной премудрости. Его орбитальный полет как «SpaceX» современной сцены.

Четвертая глава: Чехов. И Горфункель делает невозможное. Она словно бы и вовсе не ощущает поколенческой разницы со своим объектом—героем. Она следует за ним по пятам — как-то беззаветно и отважно. И становится явью бутусовская игра «без правил», в которой сошлись Шекспир и Чехов — и стали странной оптикой изменчивого, непостоянного мира и вечного Театра Глобуса, о котором один все знал, а другой так жутко догадывался, опасаясь верить себе.

Еще в самом начале меня искренне поразили цитаты из стихов едва ли не самого беспощадного и жесткого русского поэта. Лермонтов. Его конфликт: лед и пламень, «максимы», невозможные во времена бутусовских «дробей»: тех множественных «зеркал»-отражений и «дверей» не для «входа и выхода», а для присутствия неизвестной «вещи в себе». Как точно Е. И. Горфункель видит приметы и магические знаки современной режиссуры, чувствует ее"зацикленность«, тайную болезнь и смуту. Но, оказывается, чувствует по-своему и удивительно, изнутри, из глубины. Душа режиссера в России — душа творца, ощутившая по-лермонтовски «невозможность излить себя». Его мысль как волнистая линия — не заявленная, но вдохновенная: «свободна, как игра детей, как арфы звук в молчании ночей».

Я бы искала объяснение удивительному языку Бутусова в том (правда легендарном) номере журнала «Театр», который был посвящен ОБЭРИУ и вышел в 1991 году, а потом неспроста явился повтором в 2019-м. В ретроспекции журнал будто проповедовал заново актуальный, ломающий и взрывной язык, искал пафос будущего перерождения, так и не обретший себя на сокрушительном новом рубеже веков.

Горфункель сделала иное — куда более мощное и опрокидывающее открытие. Давая Треплева—Бутусова, решившегося войти внутрь спектакля, она снова процитировала Лермонтова: «…Порыв страстей / возвышенных я чувствую, но слов / не нахожу, и в этот миг готов / Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь / Хоть тень их перелить в другую грудь». Она обнаружила новую и высокую «классичность», короткое замыкание почти истлевших проводов и вспышку, и вдох-выдох живого тела.

И тут погасли все рассуждения о теме, так часто стоящей в наше время у порога: теме мучительнейших отношений творца и творчества, автора и бегущего от него прочь искусства… иных «мирских» дорог… Все погасло, осталась «муза романтического духа» в «корчах невыразимого» — так сказано в ряду названий, протоколирующих чеховскую главу, в центре которой — бутусовская «Чайка». Какой раненый афоризм и какой точный.

Тут зеркало театра Бутусова представляется донельзя правдивым. Он был успешен в минувшие десятилетия, но знал, что гоним. Для себя был пророком. Возможно, сам себя гнал, и подгонял, и загонял — но все же это воистину было лишь отражением внешнего внутри. Это — лермонтовская мука, капризная, истеричная, самоистязающая, назначенная миром, обстоятельствами, это — вечное чувство дуэли с Мартыновым, Грушницким, Неизвестным, наконец, агентом системы и призраком дьявола. Это — «наше», но в то же время совершенно «фаустианское»…

Пятая глава. Отдушина, взгляд в окно. И дальние дали: секреты композиции. Эта глава — панорама со стереоэффектом. В ней видеоряд представлен именами художников: А. Шишкин, А. Орлов, В. Фирер (мой список неполон), и музыка возникает в той амплитуде, описать которую почти невозможно. Музыкальный хаос (от классики до попсы, от старинной баллады до техно, транса и постпанка) дан как актуальный эфир — откровением, узнаванием и отчаянием, будто это театр-лабиринт, вечная охота на Минотавра.

Такая, едва ли не супрематическая, глава делит книгу на две части. За ней следуют еще четыре, видна симметрия, в которой все созвучно, все — эхо.

Горфункель предлагает нам не терять из вида «арену», словно матрицу этого «балагана», но арена теперь — проекция земного шара, а круг, наверное, знак бесконечности.

Шестая глава. Сюрприз, который глубокому исследователю таким вовсе не кажется. Это Брехт в театральной жизни Бутусова. Рядом с Шекспиром и Чеховым — не еще один автор, а утроение режиссерских антисистем. От постановок Брехта — к нему самому, явленному на петербургской сцене в центре едва ли не самой внятной бутусовской композиции «Кабаре Брехт».

Бутусов в творчестве — не тихий человек. О своих травмах и болях он шумит и кричит на весь свет. Брехт добавил ему отчетливо нравственный комплекс, скрытый, закопанный и столь же неявный, сколь и существенный, неизбежный в России периода огромной ломки. Это желание обрести опору в космическом «беспределе», обнаружить стержень в себе и структуру в те времена, когда она крошится навсегда и такой, как была, не будет. И смена эпох, и исторические катаклизмы — лихорадка, гримаса, отчаяние, безвылазная тоска.

Природный социум сгустился в Брехте, стал «экосистемой» и надеждой спасти человека в бесконечно трагическом театре, полном «сигнальных огней» из жизни, какая есть. Антимилитаристский пафос Брехта вселился в режиссера как в одного из самых чутких театральных людей века, Брехт кольнул в сердце.

Бутусов — режиссер двух столиц: Петербург — Москва — Петербург — снова Москва… (и еще отдельные спектакли за рубежом). И все же хочется думать, что сильнее всего в нем наш, суровый, сумрачный, холодный, балтийский город. Он, как и автор книги о нем, рожден на этом «берегу» и видит с этого края.

Почему-то кажется, что книга не дописана. Не в том смысле, что нет и не может быть в ней еще не поставленных, будущих спектаклей, а значит, нет и не может быть конца. А потому, что остаются вопросы, которые кому же задать, как не ученому, собравшему и синтезировавшему в себе столько режиссерских миров. Один из них: а нельзя ли еще точнее, подробнее с «родословной», а правильно ли послышалось, что «рядом» А. В. Эфрос, что Р. Туминас не случайно протянул руку в критическую минуту… И, кажется, Д. Крымова недостает на этой орбите самых сокровенных и прекрасных имен. Конечно, многие иные названы и не случайны — В. Фокин в Александринке, Л. Эренбург в НДТ уточняют, если позволено так сказать, концептуальные особенности, фрагменты истории, «экраны» эпохи. Ведь речь идет о том, какой может быть классика в этих очень разных театрах, в наше время или, точнее, на разных участках нашей неровной, ухабистой жизни.

Но, признаю, для меня особенно тревожно и актуально звучало историческое имя Мейерхольда, понятно, неслучайно помянутого столько раз… И тут — особая петербургская «ДНК», правда? Не только потому, что мейерхольдовский балаган родился из его здешних скитаний. Не только потому, что здесь его обнимала и Муза, и настоящая первая слава. Мейерхольд писал про «изживание быта в быте», а мог бы Бутусов про «изживание символов в символе»? Отчего кажется невероятной, виртуозной его «психология символов» — в тех сногсшибательных актерских портретах, которые так удались на страницах книги «Балаган на руинах»?

Когда в шестой «брехтовской главе» зазвучал камертоном «LIEBE. Schiller» и возникли актрисы—студентки, словно из них одних в пустоте (пять «взрослых» и один детский стульчик на сцене не в счет) сшит весь спектакль, не сшит — сплавлен; когда оказалось, что Брехт у Бутусова законно «преромантический» и в духе всех нынешних «экзистенций», тогда обозначилась зрелость мастера как вечное милосердие к естеству — живому, человеческому, актерскому, нынешнему и опять — неисчерпаемо ценному.

В шестой главе Д. Лысенков — Гэли Гэй потрясает и за душу берет почти до слез.

«Не идет ли театр к гибели?» (Брехт). И актерский театр Бутусова бунтует с мастером в унисон, обретая свободу высказывания, которой, наверное, не бывает нынче нигде, кроме этой волшебной сцены.

Седьмая глава. Никто и никогда не сможет написать о Л. Пицхелаури в роли леди Макбет так, как написано здесь. «Блуждания роли» — станет для меня термином в понимании и нынешнего театра, и нынешней жизни. Всегда виделась какая-то необъяснимо древняя, точно доисторическая, хищная природа актрисы. Читая, я словно убедилась воочию, как в «Макбет. Кино» она проходит сквозь «ткани» образа: загнанный зверь и великолепная молодая женщина, изменчивая, истовая, движется от предчувствий к раскаянию, достигая той самой — неизъяснимой словами «печати рока». Кино тут «в роли» вездесущего призрака (звуки старой кинокамеры, мерцанья света) — кино-соглядатай, кино-наблюдатель, словно ненароком, «кино» еще ужесточает спектакль, добавляя безразличия тому времени, что вечно подглядывает за нашей трагической маетой.

Как безмерно жаль, что из репертуара Театра Ленсовета в Питере ушел «Гамлет». Сколько зрителей были влюблены в Л. Пицхелаури, сенсационно выступившую в роли хрупкого и грациозного, отважного и беззащитного, по—детски невинного и почему-то кругом виноватого принца — среди этого мира людей и теней!

Восьмая и девятая главы завершают путешествие по миру театра. Русская классика: Тургенев и Гоголь. Аттракционы-номера в полном грустной иронии спектакле «Все мы прекрасные люди». Романтический, огромный и непредсказуемый Петербург в спектакле «Город. Женитьба. Гоголь». По-моему, в Питере — на ленсоветовской сцене у Бутусова был первый и главный дом. И Гоголь здесь звучал как дома.

Бутусовские «удвоения» (о них много сказано в книге) — не только возвращения к названиям пьес, именам драматургов — это вообще возвращения. Он, может быть, как Гамлет, приговорен к Эльсинору? Любовью и антилюбовью, близостью и враждой — его вечными оппозициями?

Хочется верить и ждать. Ведь Гамлет у него не умирал, смотрел, правда, издалека, тащил этот гигантский меч-крест, а в ушах осталось: «Все равно я буду фехтовать».

И пусть кошмарят булгаковские сны его «Бега». И пусть в девятой главе «Пер Гюнт» похож на эпилог, на заключительный аккорд в разговоре с самим собой и в «балагане о человеке»… я, увы, не видела эти спектакли. Но читала с болью и грустью.

Финала нет. А слышатся аплодисменты из тех залов, в которых шли спектакли Ю. Н. Бутусова. Спасибо книге, все возникло снова, режиссерские предчувствия и пророчества. Все было словно только что, вчера. И, господи, в каких снах мы еще увидим все это.

Апрель 2025 г.

Комментарии (0)