НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БАНАЛЬНОСТИ ЗЛА, КУЛЬТЕ КАРГОИ СНЕ СОБАКИ В РОССИЙСКОЙ КИНОИНДУСТРИИ

Весь апрель я пребывал в эстетической депрессии, в которую меня вогнал бесконечный просмотр отечественной сериальной и кинопродукции, измотавшей не столько бессмысленным и беспощадным, как русский бунт, вторым актом, сколько финалом — как правило, смазанным, невнятным и необязательным. А худшее зло, на мой взгляд, и придумать сложно.

Однако для начала нужно договориться о понятиях и определить, что такое хороший финал. Для меня хороший финал должен, во-первых, соответствовать логике сюжета и выбранным жанровым конвенциям. Во-вторых, предлагать эмоциональное завершение истории. И, в-третьих, делать высказывание цельным. Взять, к примеру, последний фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу». В нем герои достигают искомой мистической Колокольни счастья, которая в итоге заберет не всех — остальные просто умрут. В этой связи поиск счастья оборачивается не простым механическим перемещением из точки А в точку Б и не одним только эгоистическим желанием, а неким метафизическим переживанием. Цельное высказывание? Да. Есть эмоциональное завершение? Вполне. Вытекает концовка фильма из логики сюжета и жанра философского роуд-муви? Более чем очевидно.

Но Балабанов — гений. Здесь спорить сложно. Проблема же сегодняшней отечественной кинопродукции начинается задолго до финала — с наличия того самого высказывания, которое на народном языке звучит как простой вопрос (и мало кто из творцов может дать на него внятный ответ) — о чем фильм? Какова его, выражаясь словами гуру американского сценарного дела Роберта Макки, управляющая идея, без которой любой фильм превращается в набор бесконечных сцен? Или, пользуясь театральной терминологией, какова сверхзадача того или иного экранного произведения? В чем, к примеру, смысл «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы? В том, что нет ничего дороже семьи, которая возведена в абсолют и закон, несмотря на то что ты сам творишь беззаконие. О чем фильм «Касабланка» Майкла Кёртица? О том, что ради высокой цели можно пожертвовать любовью, несмотря на адское желание все бросить и уехать в закат. Мощно. Захватывающе. Значительно.

Все это, как кажется, простые вещи. Их объясняют на начальном этапе обучения киномастерству. И кажется, что все должны их знать. В теории, вероятно, да. Но вот на практике смотришь отечественный сериал или кино и часто задаешься вопросом — о чем фильм «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева с Юрой Борисовым в главной роли? О том, что остановить зло можно только злом? Какой смысл в сериале «Лада Голд» Никиты Власова? Гоняться за пустой мечтой все восемь серий и так этого и не понять? Что нам говорят авторы сериала «Трасса» Душан Глигоров и Олег Маловичко? Приходит время, когда родители «теряют» детей? Какую мысль закладывали Александр Касаткин и Гала Суханова в сериал «Тайга»? Что неблагополучная социальная среда может стать почвой для появления серийного убийцы? Честно, сомнительный месседж, не несущий в себе никакой добавленной эстетической или интеллектуальной стоимости. Что называется, пустое.

С финалами в этих произведениях тоже все оставляет желать лучшего. В «Кончится лето» конец фильма навязчиво маячит едва ли не с самого начала — один брат, увлекая в мир немотивированного насилия другого, получает в итоге от него пулю. Если говорить начистоту, то после просмотра меня не покидало стойкое ощущение, что все события картины придумывались под этот очевидный финальный твист. Разве могло быть иначе? Сильно «удивляет» и сказочный финал «Лады голд», где герои, которые пожелали для себя быстрого обогащения преступным путем, в итоге его и обрели, сводя тем самым на нет единственную философскую мысль о том, что не стоит гоняться за воплощением пустых мечт. Оказывается, стоит. В «Трассе» десятисерийный круговорот насилия при практически полном безразличии общества, на фоне которого героиня безрезультатно ищет пропавшую дочь, неожиданно заканчивается мелодраматичным обретением уже не одной, а двух девочек и непременной верой в светлое будущее, на которое, конечно же, не сможет повлиять с трудом перенесенное прошлое. Тем более что это прошлое томится в запертом подвале в то время, как героиня говорит по душам со своей матерью на порожках дома о своем детстве. Так чем же она, будучи еще и судьей по профессии, лучше насильника? В финале же «Тайги» авторы не просто заблудились, а напрочь сгинули, оставив зрителям голос за кадром, объясняющий, что преступнице в итоге удалось сбежать и во всех преступлениях виновато ее множественное расстройство личности. Непонятно только, после убийства троих детей нам пожалеть ее теперь надо или как?

Если же начать углубляться в материал, то все становится еще страшнее. Для сравнения можно взять уже упомянутый сериал «Лада Голд» Никиты Власова и фильм братьев Коэн «Старикам тут не место». В обоих экранных произведениях фабула закручивается вокруг охоты за обладателями условной ценности — в первом случае золотой тачки, во втором — чемодана с деньгами. В «Ладе Голд» на аттракционе обладания заветным призом все и держится, пока, наконец, противоборствующие стороны не получат свой куш и не начнут жить весело и счастливо. В фильме братьев Коэн чемодан с деньгами в определенный момент становится не важен, потому что на первый план выходит тема утраты смысла жизни в беготнеза призрачным богатством. Разница налицо. Как между попкорном и бифштексом с кровью.

В этой разнице, на мой взгляд, и кроется глубинная причина бесцельной и злой русской развлекательности, которая на поверку имеет иное название — плохая драматургия, идущая на поводу у трендов, рейтингов, индексов популярности и не вполне дружащая с художественной правдой, тем механизмом, которой описал больше двух тысяч лет назад Аристотель в своей «Поэтике»: «Невозможное, но вероятное следует предпочитать тому, что возможно, но невероятно». Иными словами, художественная правда — это воспроизведение не случайных, а вероятных событий, из которых складывается творческое выражение реальности.

С тех пор техники письма стали сложнее, изощреннее, парадоксальнее. Но они не могут заменить отсутствия системы координат и внятной картины мира. И когда за витиеватым путешествием героя сквозь цепь событий проглядывает не тема или управляющая идея, а банальная отработка бюджета средствами парка культуры и отдыха, то есть теми самыми аттракционами, устроенными сегодня не хуже голливудских, то все происходящее на экране является лишь яркой иллюстрацией культа Карго, смысл которого в том, чтобы копировать внешние признаки того или иного явления, не интересуясь его идейным содержанием.

Да, мы научились хорошо копировать, используя лучшие образцы западной киноиндустрии. Даже заменили русскую сценарную запись на «американку», чтобы производство продукта шло быстрее и эффективнее. Инкрустация на высшем уровне — не придерешься. И само по себе это не плохо. Но фокус в том, что в самой шкатулке-то ничего нет. Мы так увлеклись дизайном продукта, что забыли наполнить его начинкой. А в условиях практическогоотсутствия сегодня на российских экранах авторского кино того сегмента, который содержательно переосмысляет процессы действительности, эта пустота приобретает размеры огромной черной дыры, куда в последнее время затягивает даже не мейнстримных авторов. За примерами далеко ходить не надо. Фильм Любови Мульменко «Фрау» — как раз о том, как хорошо человеку в одиночестве, где можно сотворить свой особый мир, всякий раз разбивая его о реальный при каждом новом соприкосновении. И эта невыносимая легкость бытия, обремененная позерским символизмом, оборачивается оглушительной тоской по утраченным надеждам. А утратили мы действительно очень многое. Боюсь, даже главное, но разговор об этом нужно начать немного издалека.

Во времена немой юности кинематографа глава датской кинокомпании «Nordisk» Оле Ольсен, в большом количестве поставлявший фильмы всему миру, заметил одну особенность русского кинорынка — драматические фильмы с хеппи-эндом окупались в нашей стране значительно хуже, чем трагические финалы. Он решил на этом сыграть и стал снимать фильмы с альтернативной концовкой, специально для России. К примеру, в американской версии фильма «Атлантика» (1913) Августа Блома главный герой, переживший жестокий разрыв со своей женой во время кораблекрушения, обретает счастье с новой пассией в Америке. В русском же варианте герой умирает от сердечного приступа. Так появился термин «русская концовка», которая предполагает обязательный трагический финал. На мой взгляд, лучшего социологического исследования загадочной русской души придумать сложно, потому что, как справедливо подметил еще Лев Толстой, «все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Один из главных отечественных писателей возник здесь не случайно. Воспитанный на большой русской литературе зритель тяготел к трагическим финалам и в кино. Расчет Ольсена был верным. Мы все помним, как нигилист Евгений Базаров умирает от заражения крови, что метафорически считывается как неспособность человека избежать любви. Как Анна Каренина бросается под поезд, чтобы «наказать» Вронского за свою отвергнутую любовь. Как Катерина Кабанова топится из-за чувства вины перед обманутым мужем. Также вспомним, что первый российский фильм «Понизовая вольница», снятый Александром Дранковым в 1908 году, повествует о расставании с мечтой о счастье атамана Степана Разина, который по наговору своих казаков взревновал плененную княжну и утопил ее в реке Волге. Дальше — больше. Чапаев, созданный гением Георгия и Сергея Васильевых, тонет в реке Урал, переводчица Лена из этапного фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» вдруг замечает, что в окружающих ее людях появилась фальшь, ощущая при этом, как еще недавнее беззаботное счастье неотвратимо сменяется тоской, а потерявшая внутреннюю опору Алика из соловьевской «Ассы» мстит своему папику за убитого им Бананана.

В общем, если вымышленному герою плохо — русскому человеку хорошо. Он находит в экранном несчастье для себя утешение и испытывает тот самый катарсис, о котором писал Аристотель, — эмоциональный всплеск, опустошающий душу до дна бутыли в безудержном Митином кутеже в Мокром, доведший Гаврилу Иволгина до обморока при виде сжигаемых денег и заставивший Хому Брута открыть глаза и увидеть Вия.

Эта склонность к страстному пересказу событий лежит и в основе русской сценарной записи, идущей от модели «эмоционального сценария» Александра Ржешевского, который был первым киношником, создавшим сценарий как литературное произведение, наделенное субъективным переживанием автора и прошитое, как ниткой, его лирической образной ремаркой. По сути, это была романтическая новелла, уравнивающая между собой слово и изображение.

Ее целью становилось эмоциональное воздействие на режиссера. Эйзенштейн видел в такой записи «предвосхищенный рассказ будущего зрителя о захватившей его картине».

Из этого явления позже выросла киноповесть, которая, в отличие от американской записи, была не руководством к действию, а способом размышления о смысле жизни, предназначении человека, его внутренней, духовной основе. Неудивительно, что многие советские фильмы стали классикой и тем самым кинонаследием, про которое вокруг так много говорят.

Конечно же, никто не утверждает, что американская сценарная запись — это плохо. Отнюдь нет. Если начать перечислять великие фильмы, написанные «американкой», пальцев не хватит загибать на руках — «Касабланка» Майкла Кёртица, «Сансет бульвар» Билли Уайлдера, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, «Любовное настроение» Вонга Кар-вая, «Малхолланд драйв» Дэвида Линча, «Догвилль» Ларса фон Триера, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Мертвец» Джима Джармуша и так далее.

Речь идет о частом замещении содержания — схемой.

На любых сценарных курсах вам очень бойко и со знанием дела расскажут о трехчастной структуре, мидпойнте, первом и втором поворотных событиях, об арке героя, конвенциях жанра, решениях сцены и прочем профессиональном инструментарии. Не научат только одному — размышлять над смыслом того, что будет написано, видеть то ядро, которое делает из любой невзрачной горы извергающийся лавой вулкан. И вот сегодня мы наблюдаем на экране имитацию жизни, изложенную в случайных событиях с клишированными ставками.

Например, журналист со сверхспособностями предвидит убийства, которые произойдут в его городе («Подслушано в Рыбинске»). На плановом медосмотре выясняется, что жесткой инспекторше пожарного надзора нужна новая почка, которую ей может предоставить только кровный родственник («Почка»). По завещанию больной раком главы семьи внук и две дочери отправляются на поиски участников группы «Васильки», чтобы те выступили на ТВ под Новый год («ВИА „Васильки“»). Все это сказочные сюжеты, конечно, как и их финалы.

В «Подслушано в Рыбинске», как по учебнику, вдруг выясняется, что актрису местного театра убил тот, кого герои меньше всего подозревали, — бездарный режиссер. И главное, за что? За то, что он не был доволен ее игрой. Ну просто оперетта какая-то. В «Почке» и «ВИА „Васильки“» — финалы и вовсе бесхитростные. Героине надо пересадить почку — она и пересаживает. Правда, почему-то уже не от родственника, а в рамках сделки с чужим ей человеком. Чудеса, да и только. Героине надо было удовлетворить свою прихоть и устроить концерт «Васильков» на «Новогоднем огоньке», и она это сделала. Про болезнь и завещание все уже, естественно, забыли. А зачем? Всем же и так хорошо. И это, увы, тенденция.

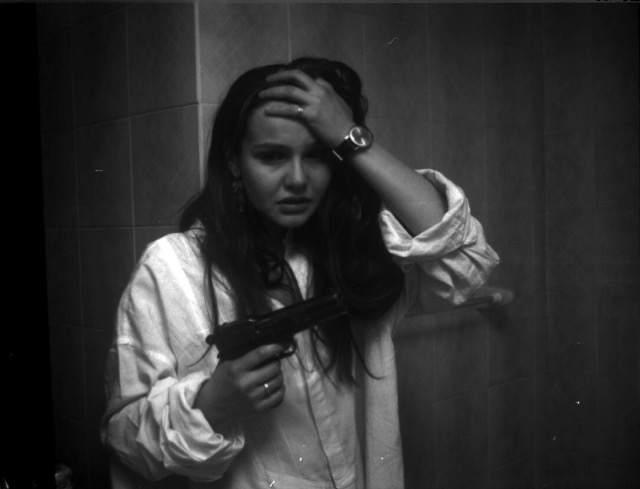

Дело даже не в том, что современность слишком жестока и неподатлива для ее невзыскательной демонстрации через экран. Сама реальность часто воспринимается с выключенным на ноль негативом, как глянцевая пена от капучино. Тренд на сказки, алогичные действия благодушных персонажей, заигрывания с аудиторией и тюзовскую интонацию, что даже и близко нельзя назвать иронией, становится типичным «сном собаки» — тропом, при котором все показанное в произведении оказывается не вполне реальным.

Здесь есть глубинное противоречие. Сама по себе сказочная формула финала «и жили они долго и счастливо и умерли в один день», которую можно назвать эквивалентом хеппи-энда, в христианской традиции является не чем иным, как отражением рая. Наши предки таким образом хотели донести до детей, что «счастливый финал» обязательно наступит, сколь долго ни пришлось бы к нему идти и какие только препятствия ни довелось бы преодолевать. Такой финал пусть и метафорически, но всегда говорит о смысле человеческой жизни, о ее исполненности. О чем же говорят финалы большей части отечественной сериальной и кинопродукции? О ложном примирении с действительностью.

Проблема здесь в том, что разрыв между сказкой как моделью мира и фильмом или сериалом как отражением этого мира огромный, такой же, как, например, между небом и землей, западом и востоком, хаосом и космосом. Качество финала — это точный индикатор качества духовной жизни общества, отвечающей за сострадание, любовь, всепрощение. И этот злой «сон российской собаки» пора бы прервать, как это сделано, например, в финале сериала «Аутсорс», где взгляд Ивана Янковского направлен через экран на зрителя.

Май 2025 г.

Комментарии (0)