Драматургия судьбы Олжаса Жанайдарова, кажется, сама по себе — основа для хорошей пьесы, его личная история наполнена сюжетными поворотами, внутренними коллизиями и противоречиями. «Свой среди чужих» — так, наверное, можно определить основной внутренний конфликт автора, то зерно, исходное событие, которое в конце концов и стало определяющим для его прыжка в драматургию. Олжас родился в Казахстане, в детстве переехал в Москву, где столкнулся с проблемой собственной идентичности, понял, что отличается от других, и «с этим ощущением сразу начал жить»1.

Неслучайно поиском себя, самоидентификацией будут заниматься многие его герои. И хотя пьесы Олжаса Жанайдарова не автобиографичны, многие детали, ситуации и рефлексии героев взяты из личной истории автора.

Свой путь в литературе Олжас начал с прозы, в которой основными персонажами "были славяне, москвичи, люди с каким-то статусным бэкграундом«2, — в прозаических текстах автор работал с внешними сюжетами, социумом, в который он был встроен в Москве и который был ему хорошо известен. Только начав писать пьесы, Жанайдаров решает обратиться к казахским темам, заглянуть внутрь себя. Автор сам признается, что именно драматургия позволила открыть внутренние шлюзы, встретиться со своим истинным «я». Эта новая, мощная энергия была так ощутима, что его всего лишь вторая по счету пьеса «Беруши» стала призером сразу двух драматургических премий — «Свободного театра» и «Евразии».

Но все же именно «Магазин» (2014), в котором раскрывается тема жизни мигрантов в России, — тот текст, который заставил говорить об Олжасе Жанайдарове как о крупном явлении в современной драматургии. Позже на эту тему он напишет еще одну пьесу — «Алдар» (2019). Эти две пьесы удивительным образом пересекаются. В «Магазине» главная героиня — простая девушка, приехавшая заработать и увидеть Красную площадь, а в «Алдаре» героем становится юрист из Казахстана, который живет в России уже несколько лет и помогает своим собратьям-мигрантам. Но траектории движения этих персонажей противоположны. Если в начале истории Алдар является тем благополучным человеком, у которого все «получилось»: у него есть постоянная работа, собственная квартира, он не живет в нищете, — то в финале он оказывается, как и его клиенты-мигранты, абсолютно беззащитным, попавшим в жернова системы: после обвинения в терроризме он попадает в тюрьму, где следователь пытается выбить из него признательные показания.

Обратная ситуация сложилась у героини «Магазина» Карлыгаш, которая в итоге из жертвы превращается в тирана. По сюжету Карлыгаш устраивается работать в магазин и буквально ныряет в царящий там ужас — хозяйка Зияш жестоко избивает работниц, следит за ними по видеокамерам, которые установлены даже в туалете, насильно заставляет девушек пить водку, а потом заниматься проституцией. Методы Зияш — режим, против которого не может пойти никто. Она, как и Карлыгаш, когда-то приехала в Москву за мечтой и свободой, новой жизнью. Мечты Зияш и Карлыгаш — это их некие представления о жизненных идеалах и счастье: одна мечтает построить мечеть, а другая очень хочет увидеть Красную площадь. Но, как только Зияш приезжает, на нее в первый же день нападают скинхеды, потом ее выгоняют с работы, хотят посадить в тюрьму. После случившегося Зияш становится жестокой, понимая, что только так можно выжить в этом городе. Насилие оказывается входным билетом в общественную систему, и не Зияш порождает насилие, она лишь встраивается в эту систему, потому что другого способа выжить — нет. Эту логику она прививает и другим девушкам, заставляя их быть жестокими: «Либо — ты, либо — тебя». Карлыгаш постепенно перенимает эту философию насилия, становясь подобием своей хозяйки, чтобы потом, после ее смерти, занять ее место. Насилие превращается в некую данность, в непобедимую могущественную силу, которую невозможно искоренить. И остаются только два варианта — либо стать частью этой силы, либо смириться с ее существованием.

Р. Кагарманова (Сауле), Ф. Рахметов (Ахмет). «Джут». Сцена из спектакля. Башкирский театр драмы им. М. Гафури. Фото из архива премии «Золотая маска»

Можно проследить, как две основных темы — идентичности и насилия — развиваются в творчестве Жанайдарова, прорастают в его текстах, становятся «несущими» опорами. Причем поиск идентичности у автора проявлен не только в национальном аспекте, его герои так или иначе ищут себя в этом мире, рефлексируют на тему «кто я», на что я способен, что есть моя жизнь? Но постепенно именно тема насилия выходит на первый план, становится ключевой.

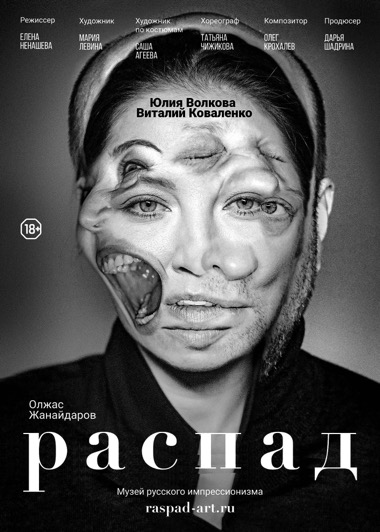

Олжас Жанайдаров исследует природу и механизмы насилия, раскрывает эту тему в самых разных формах и проявлениях, будь то отношения мужчины и женщины («Двое в кафе», «Распад»), недопонимание в подростковой среде («Танцы плюс», «Френдзона»), столкновение человека и власти («Джут», «Хан», «План»), отношение к мигрантам в России («Магазин», «Алдар»).

В первых трех пьесах — «Двое в кафе» (2009), «Беруши», «Танцы плюс» (2011) — тема насилия еще не проявлена так явно и конкретно, жестокость пока только зарождается в героях. Но уже здесь тема идентичности человека напрямую связана с насилием.

В своем дебютном тексте «Двое в кафе» Жанайдаров исследует созависимость в межличностных отношениях. В центре пьесы две пары — Катя и Саша, Лена и Алексей. Отношения тяготят героев, давят на них, но бросить своего партнера они тоже не в состоянии — им нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Отсюда ежедневные ссоры и скандалы. Лена, девушка Алексея, подозревает его в изменах, а муж Кати, Саша, то ее не замечает, то избивает («засовывает гандбольный мяч под платье Кате и бьет по мячу ногой»). Но и после этого девушка от него не уходит: «Он мой муж. Я не могу с ним так поступить». Катя, как под гипнозом, повторяет: «я буду счастлива», «он единственный — единственный на всю мою жизнь», «так должно быть…», — понимая, что счастье на самом деле недостижимо. В пьесе становится важным образ кафе, где встречаются Катя и Алексей, — кафе как убежище, оазис посреди чужого, «большого города», куда люди приходят, чтобы помечтать, забыть о настоящем, на мгновение окунуться в идеальное для себя существование.

В поздних пьесах — «Мании» (2017) и «Распаде» (2020) — Жанайдаров еще больше углубляется в темы созависимости и нереализованности. И теперь насилие не зарождается в героях, а, наоборот, иссякает. Кажется, что они уже прошли путь жестокости и нам явлен его результат. Герои «Мании» и «Распада» загнали себя в тупик. Их жизнь — сплошная рутина, бездеятельность и застой. Они смирились, потеряли желание бороться и, в отличие от героев ранних пьес, перестали даже верить в волшебный случай, который решит все их проблемы. Теперь герои смотрят на мир максимально реалистично, и именно это заставляет их «сбегать» в выдуманные миры собственных фантазий, чтобы хоть ненадолго спрятаться от настоящего.

В «Мании» показана созависимость внутри одной семьи. В пьесе все начинается с описания серого и унылого быта («Кухня. Холодильник без магнитиков, стол, две табуретки, кухонный шкаф, плита, микроволновка»), в котором существуют герои — отец-алкоголик, Света, страдающая психическим расстройством, вечно сонная от приема таблеток, и ее брат Марат, фактически содержащий всю семью. Для него среда и суббота — «дни причастия», он ходит к «феям», которые в пьесе представлены как некий собирательный образ и обозначены «женщиной в белом халате». Только с ними он может забыться, отпустить себя, рассказать о каких-то случаях из своей жизни — о своем детстве, о психологических травмах, тянущихся еще оттуда, о потаенных страхах. Очень красочными кажутся сны Марата. В каждом сне или воспоминании — подсознательная попытка героя преодолеть психотравму, с которой он не справляется. Вечный мучительный холод, испытываемый Маратом во сне, отражает травматический опыт, преследующий его до сих пор.

Герой с детства чувствует себя чужим не только в семье, но и «на земле». Однако даже осознание этого не заставляет Марата расставить приоритеты — перестать решать непрекращающиеся проблемы отца и сестры и всерьез заняться собственной жизнью. Он по какой-то причине по-прежнему привязан к этим людям, будто чувствует перед ними свой долг. Марат целыми днями выслушивает мольбы отца о том, чтобы тот купил ему водку, ежедневно вынужден следить за состоянием Светы, контролировать ее денежные расходы. Причем он прекрасно понимает, что несчастлив именно из-за своей созависимости. Ничего из задуманного в юности он осуществить не смог, поскольку занимался не собой, а другими. Поэтому и жизнь его померкла, потеряв всякий смысл: «Вкатываю камень на гору, он скатывается вниз, и я начинаю с начала. Каждый день борюсь с отчаянием, поэтому смерть мне не страшна».

Созависимость заставляет Марата существовать на грани между иллюзией, уходом в красочные миры снов и воспоминаний и реальностью. Это всегда внутренняя борьба, вечный перевес либо в ту, либо в другую сторону, отсутствие гармонии. Герой не в силах вырваться из замкнутого круга и тем самым отчасти совершает насилие по отношению к себе. Он не в состоянии заставить себя отстраниться от людей, которые буквально не дают ему жить. Созависимость для него стала нормой, обыденностью, его жизнью.

О. Альбанова (Зияш), А. Шельпякова (Карлыгаш). «Магазин». Небольшой драматический театр. Фото Е. Батуриной

В конце пьесы Марат все-таки находит в себе силы и делает попытку порвать со своей нынешней реальностью. Когда Свету забирают в психбольницу, кажется, что в герое происходит слом, он понимает, что «так дальше нельзя», и находит способ решить проблемы — обвиняет во всех бедах отца и вынуждает его на самоубийство: «там за девятым домом на улице есть место… машины вылетают, как бешеные. Ты выпивший». Марат начинает верить, что они со Светой справятся вдвоем и отец больше не нужен. Но понятно, что это ложная иллюзия и даже после трагического события Марат и Света продолжат существовать как и прежде. Они не способны измениться.

В пьесе «Распад» чувства, которые вызывает у героев созависимость, усиливаются. В центре — Оля и Костя, молодая пара. Хотя девушка молодой себя не считает («мне уже 34»), ей кажется, что она полностью исчерпала все свои возможности, не состоялась в этой жизни, что все «поздно». Это приводит к паранойе — Оля начинает выискивать у себя болезни, ходить по врачам, подозревать Костю в изменах. Однажды она замахивается на него ножом, думая, что тот хочет от нее избавиться. А Костя понимает, что Оля все время врала — нет никакой выставки для художников, в которой она собиралась участвовать, и «не существует» ее знакомого художника. Но ее выдумки не выглядят ложью в прямом смысле, она намеренно создает в своем сознании другой, воображаемый мир и уходит в него, спасаясь от собственной нереализованности и неудовлетворенности реальной жизнью.

Г. Гимадутдинова (Зияш). «Магазин». Центр современной драматургии (Екатеринбург). Фото из архива театра

Так же со временем поступает и Костя. Он, как и Марат, начинает проводить время с проститутками, чтобы отвлечься от происходящего в его жизни. Сначала он лишь думает о них, представляет в своих мечтах, а затем регулярно начинает приводить в квартиру, пока Оля под воздействием транквилизаторов спит в соседней комнате. Костя понимает, что с женой у них нет будущего, но не уходит от нее.

В «Распаде» показано, как созависимость подчиняет себе человека, меняет его личность, сознание и восприятие жизни. Ее воздействие на героев можно проследить в пьесе поэтапно. Во многом это показано за счет композиции и обозначения сцен — сначала события идут линейно и нам показаны «день первый», «день второй», но в какой-то момент порядок рушится и названия сцен становятся отображением внутреннего мира героев, их настроения — «день легкой грусти», «еще какой-то день, или ночь, или вечер, или утро», «осень», «день белый, белый день»… Этот принцип, заложенный в построении сцен, относится и к внутренним монологам героев, всплывающим внезапно, чуть ли не посреди диалогов. Сначала в них прослеживается четкая логика — то Костя, то Оля вспоминают свое детство или другие ситуации из своей жизни. Монолог имеет структуру, выглядит как мини-рассказ. Но рушится и этот порядок, логика теряется, воспоминания под конец пьесы предстают в виде потока сознания: «разговор четыре часа целых четыре часа мы не заметили, ты взглянула на часы… мы только допивали чай фруктовый две чашки чуть остывший официантка глядела и за окном были и улица и люди и машины и небо и этот черный от дождя асфальт…». Это кажется криком души, а не внутренним монологом, как было в начале. Все травмы, переживания героев обнажаются, прорываются под влиянием созависимости, выходят на первый план. Исчезают рефлексия и анализ, остаются чувства и ощущения. Воспоминание Кости о первой встрече с Олей Жанайдаров дает «сплошняком» — без точек и запятых, как скороговорку. Причем такая форма кажется психотерапевтической — нам показана попытка героя выговориться, пусть даже про себя.

Вообще травма, которую пережили герои его пьес в прошлом, становится важным элементом внутренней жизни героев. Они вспоминают свое прошлое, часто — детство, в котором столкнулись с травмирующими и болезненными событиями. Воспоминания в пьесах становятся флешбэком, внезапно накрывающей вспышкой. То, что произошло с героями в прошлом, становится объяснением (но не оправданием) мотивов их нынешних поступков. Например, в пьесе «Двое в кафе» Лена в порыве ссоры с Алексеем, который обвиняет ее в беззаботности, думая, что у той была легкая жизнь, начинает рассказывать о своем отце-алкоголике, который всегда приходил домой пьяным, избивал ее и мать, а когда попал под машину, Лена «была счастлива». До ссоры она всю жизнь умалчивала об этой истории, но тут, во время скандала, криков, вся боль прорвалась наружу. Оля в «Распаде» вспоминает, что мама все детство сестру любила больше, чем ее, в «Мании» Марат с ранних лет думал, что он приемный…

Неслучайно тема травмы и первого опыта столкновения с насилием возникает и в пьесах, где автор разрабатывает тему взаимоотношений в подростковой среде — это «Танцы плюс» (2011) и «Френдзона» (2015).

В «Танцах плюс», пьесе «pro подростков», только двое «взрослых» — 25-летний Макс, преподаватель танцев, и 26-летняя Ксения, которая, прикинувшись десятиклассницей, приходит в танцевальную студию, — девушка пишет доклад для конференции на тему коммуникации в подростковой среде. Ксения, в отличие от Макса, который хочет «наверстать упущенное» и вернуться в школьные годы, с ужасом вспоминает свое прошлое и боится возвращаться.

Ксения никак не может проработать свои детские травмы, разобраться с собственной жизнью и при этом вмешивается в чужую — подробнее старается узнать о взаимоотношениях ребят в коллективе, дает собственный анализ и оценку их поведения, не пробыв в танцевальном зале и нескольких часов. Она думает, что лучше всех понимает подростков, даже лучше, чем они сами. Отсюда ее стремление научить их «жить правильно». Один из ребят, Роб, отвечает Ксении: «Нам не надо помогать. Мы не больные. И не убогие». Поведение девушки воспринимается мальчиком как вторжение в его частную жизнь, а следовательно — насилие. Подобное давление на подростков часто вынуждает их сбегать из «реальной» реальности в виртуальную — в интернет, где нет деления на взрослых и детей, нет иерархии и подчинения, где все свободны. Даже имена героев напоминают ники из интернета — Роб, Дюм, Барбара, Зизу, Апрель. В этих прозвищах выражается стремление подростков хоть как-нибудь выделиться, самоидентифицироваться, вырваться из угнетающей их среды.

Во «Френдзоне» показано, как жертва расправляется со своим обидчиком и превращается в тирана. Одноклассники Даша и Кирилл дружат с пятого класса, их связывают крепкие и доверительные отношения, но, как только в классе появляется Сергей, девушка бросает Кирилла. Между молодыми людьми завязывается борьба (в прямом и переносном смысле) — они вместе ходят на бокс и дерутся в спарринге на ринге, а после тренировок перебрасываются оскорблениями. Но однажды Кирилл избивает Сергея по-настоящему, фотографирует его лежащим на полу с разбитым носом и выкладывает фото в сеть. На следующий день, когда все узнают о произошедшем, молодые люди случайно встречаются в аптеке и Кирилл презрительно смеется и подшучивает над Сергеем, радуясь его позору. Так же он внезапно начинает относиться и к Даше — выкладывает ее интимные фото в сеть и всячески издевается над ней, хотя только вчера он и голос на нее повысить не мог. Так в пьесе автор показывает трансформацию героя, его путь — от человека, претерпевшего несправедливость, обижающегося на жизнь, до тирана, наполненного жаждой мести.

Олжас Жанайдаров блестяще работает со словом, с речью героев, выстраивая сложную систему текста и подтекста в диалогических структурах. Рассуждения его героев о насилии и жестокости позволяют на самом деле понять ту сложную психологическую систему защиты, которую выстраивают жертвы насилия, чтобы избежать прямого столкновения с травмирующим событием или реальностью. Когда в диалогах героев заходит речь о насилии, часто происходит переключение, причем мгновенное — сначала они слегка касаются этой темы, но тут же переходят на совершенно отвлеченное, бытовое. Причины могут быть разные: внутренний страх и сознательное желание уйти от обсуждения либо, наоборот, отсутствие страха, когда насилие становится чем-то обыденным и повседневным. Драматург таким образом показывает психологический слом человека, когда в его сознании происходит процесс размывания всяких границ, при котором сложно понять, что приемлемо, а что нет. Насилие становится нормой, если не привычкой. Например, во «Френдзоне» Оля рассказывает Сергею историю о своей подруге детства, погибшей от рук вампира, который «всю кровь выпил». Когда эта история достигает своей кульминации и Сергею, бесстрашному боксеру, становится не по себе, Оля резко обрывает повествование: «Не было у меня подружки». Героиня еще в детстве столкнулась с жестокостью — буллингом одноклассников — и всегда жила с чувством одиночества, собственной ненужности и обреченности. Ее теперь невозможно ранить никакими оскорблениями — она многое испытала, и бояться больше нечего. Отсутствие страха перед насилием позволяет Оле так легко шутить на темы, связанные с ним.

Неслучайно у Жанайдарова бытовой план зачастую соединен с метафизическим, когда герой либо сбегает из повседневного ужаса в сон, мечту, либо, наоборот, отстраняется от своих травм путем вытеснения своего прошлого, связанного с актом насилия, в другую, сказочную реальность. Когда герои говорят о своих травмах, они часто представляют все происходившее с ними как какую-то сказку, нечто нереальное. Так, в «Алдаре» главный герой вспоминает о школьном стоматологе, женщине, предстающей в его сознании сущей ведьмой: «красногубая старуха… сверлила зуб холодным буром… без анестезии… нос крючком, косы торчком… оскал, как у волчицы, сосет из колена кровь, скоро съест. Я впивался руками в подлокотник, шептал заклинания… Не помогало». В воспоминании Алдара метафорические образы сочетаются с физическими ощущениями. В «Магазине» Карлыгаш вспоминает няню Зухру, присматривавшую за детьми работниц, и восстанавливает ее образ в своей памяти: «Зуб из камня, орехи грызла, суры читала». В этом тоже есть нечто ведьминское. Или вот так в «Танцах плюс» Макс рассказывает о своих подростковых годах: «На одного маленького мальчика злая фея наложила проклятье. С той поры он стал заикаться и носить очки… дружил с музыкой и книгами… Когда ему исполнилось 20 лет, добрая фея избавила его от заикания, а мудрый колдун вернул острое зрение. И мальчик превратился в прекрасногопринца». Ксения сравнивает Макса с Питером Пэном, когда он, будучи взрослым человеком, говорит, что мечтает навсегда остаться среди подростков, «где все искреннее и настоящее. И где всегда танцуют».

В пьесах Жанайдарова проявления жестокости часто даны образно — в сравнениях и метафорах. Зияш в «Магазине» сравнивает свою кровь с мякотью клубники, в «Берушах» Кайрат видит своего брата Жолана тряпичной куклой, представляя его мертвым, в «Двое в кафе» гандбольный мяч изображен как неродившийся ребенок. Но сама жизнь, взаимоотношения героев, обстановка, в которой они находятся, даются реалистично. Метафорические образы возникают при изображении ситуаций, уже выходящих за некую грань, — когда все настолько реально и страшно, что кажется нереальным — сном или игрой, но это переключение делает ситуацию еще более жуткой.

Следуя по пути национальной идентификации, Олжас Жанайдаров неизбежно приходит к погружению в прошлое своей страны, вскрытию коллективных травм своего народа и своей семьи. Так появляются пьесы «Джут» (2013), «План» (2016) и «Хан» (2016). И в них тема насилия тоже становится важнейшей — насилие над человеком, тема власти, которая уничтожает в человеке личность во имя идей.

«Джут» в переводе с казахского — падеж скота. «Великим Джутом» называют голод, случившийся в 30-х годах в Казахстане, о котором практически неизвестно в России, да и в Казахстане тема эта была долгое время под запретом. По словам драматурга, именно рассказы отца о деде, который маленьким мальчиком пережил страшный голод в начале 30-х, стали источником для работы над пьесой.

В пьесе «Джут» автор описывает события начала 30-х годов в Казахстане, в центре сюжета — история одной семьи. В «Плане» продолжается работа над этой темой, но в центре внимания уже не жертвы страшного времени, а власть, главным становится конфликт человека и системы. В обеих пьесах использован прием монтажа: действие разворачивается в прошлом и настоящем.

В пьесе «Джут» журналистка Лена и казах Ербол встречаются в ресторане — она должна написать статью о Ржевской битве, в которой выжил его дед Ахмет. Но Ербол начинает рассказывать о более страшных событиях — о Джуте, во время которого два миллиона человек умерли от голода. Лена поначалу уходит от разговора, ей неинтересно слушать. Но Ербол всеми силами старается удержать ее внимание: достает из своей сумки документы того времени, старается быть максимально убедительным. Он, хоть и не был свидетелем тех событий, полностью погружен в страшное прошлое, присваивает себе эту трагедию, обнажая коллективную травму нации. Стремление Ербола выговориться — попытка эту травму проработать.

В сценах, отсылающих к 30-м годам, предстают страшные картины — драки голодающих, сжигание трупов прямо на улице, убой скота. В центре — жизнь Ахмета, его жены Сауле и двух их маленьких детей, которые вскоре умирают от голода. Ахмет ходит на партийные собрания к бельсендам, людям, забирающим у других запасы их еды. В своих действиях герой руководствуется лишь страхом: «Работа такая. В пользу государства собирают. Сейчас всем тяжело. По всей стране так. Надо потерпеть…». Причем он понимает, что имеет дело с врагами, но ради спасения собственной жизни готов подчиниться режиму насилия.

Но жена Ахмета Сауле готова умереть, лишь бы не быть во власти деспотичной системы, которая вскоре все-таки уничтожит ее. Она убивает себя, чтобы Ахмет один смог сбежать из дома, уйти в поля, ведь вдвоем их могут заметить. Сауле убивает сам кошмар, в котором она оказалась, и единственный выход из него — смерть: «У меня душа мертвая уже. Не сейчас, так скоро умру. Сама. Не от голода — от тоски. Меня нет уже. Я не жива. Устала». И Ахмета всю оставшуюся жизнь преследуют воспоминания о том ужасе: «О джуте, о голоде, о той семье. Никогда. Никому… Все в себе держал». Но в тирана этот герой не превращается.

В «Плане» центральным становится конфликт человека и власти. Ее собирательный образ — генерал Голощекин, его лозунг — за «советизацию» аула — форму организации «отсталой казахской нации». В конце его выступлений всегда ремарка: «звучат бурные аплодисменты». Его власть с каждым днем только расширяется, обретает силу. Еще один представитель такой власти — Мамбетов, председатель аулсовета. Но он, в отличие от Голощекина, становится тираном вынужденно, исключительно ради того, чтобы выжить. Он тоже испытывает давление со стороны — в его кабинете постоянно появляется сотрудник ОГПУ, требующий отчеты о расстрелянных людях, прятавших свои запасы мяса и зерна. И Мамбетов старательно выполняет свою работу — ему неважно, кого расстрелять или отправить в Сибирь, — главное, чтобы был отчет.

В сценах, отсылающих к настоящему времени, показан диалог деда и внука. Дед, как и Ербол, старается достучаться до своего собеседника, поведать о страшных событиях прошлого. Он дает мальчику книгу «Хроники Великого Джута». И внук, который все это время был равнодушен к рассказам деда, внезапно начинает оправдывать насилие со стороны власти по отношению к простым людям, говоря, что у них не было выбора. Он считает общий прогресс более важным, чем жизнь отдельного человека, и поэтому полностью обесценивает ее, хотя своей вряд ли бы пожертвовал.

В обеих пьесах одни герои стремятся проработать коллективную травму, освободиться от нее, а другие этому мешают — либо не воспринимают слова собеседника всерьез и уходят от разговора, либо начинают обвинять их в неправоте и обесценивать страдания. Причем такие разговоры ведут люди разного возраста. Жанайдаров таким образом демонстрирует разрыв поколений, который как раз и приводит к потере культурных и исторических ценностей.

В пьесе «Хан» с еще большей силой показана жестокость со стороны власти, а именно — правителя. Насилие также возведено в систему, передается от человека к человеку. Шигай, ставший ханом Белой Орды, превращается в жестокого тирана — убивает людей другой веры, разоряет соседние города, стремится захватить максимум территорий, чтобы властвовать над всеми, причем ему безразлична жизнь простого народа: «Мнение черни переменчиво, как погода в горах. Глупый хан следует за народом. А умный хан диктует народу свою волю». И Шигай, в отличие от некоторых других героев Жанайдарова, совершает насилие осознанно и не вынужденно.

Таваккул, сын Шигая, наблюдая, как нукеры отца убивают его возлюбленную Софью за то, что та не мусульманка, дает себе обещание никогда не становиться тираном. Но этого не происходит. Все действия, поступки, мысли нового правителя — те же, что и у предыдущего. Даже попадают они в идентичные ситуации. Таваккул, как и его отец, захватывает города, уничтожает народы, а если кто-нибудь из нукеров будет с ним спорить, он тут же его убьет. Хан не видит никакой ценности в человеческих жизнях, ведь многие все равно никогда не будут счастливы — не бывает «счастья для всех». Руководствуясь такой логикой, он и совершает преступления.

В пьесах Олжаса Жанайдарова переплетаются разные формы насилия, причем драматург затрагивает не только частные человеческие проблемы и травмы, но и масштабные, когда заходит речь о судьбах целых народов. Таким образом обозначается и раскрывается глобальность насилия как такового, и чаще всего оно тянется из прошлого, вызвано разрывом, непониманием сначала между разными поколениями, а затем и между людьми в целом. И выбраться из насилия всегда непросто — есть огромный риск уйти в созависимость либо подчиниться системе и стать тираном. Наверное, поэтому так востребована и так воздействует на зрителя драматургия Олжаса Жанайдарова: когда насилие определяет жизнь страны и частного человека, его «совершенный слух» драматурга улавливает те болезненные точки и разрывы современного общества, от которых невозможно отстраниться и о которых нельзя не писать.

Март 2024 г.

1Олжас Жанайдаров: «Предпочитаю в тиши и одиночестве писать тексты»: Беседу ведет Ника Пархомовская // ПТЖ. 2022. № 108. С. 159.

2Там же. С. 162.

Комментарии (0)