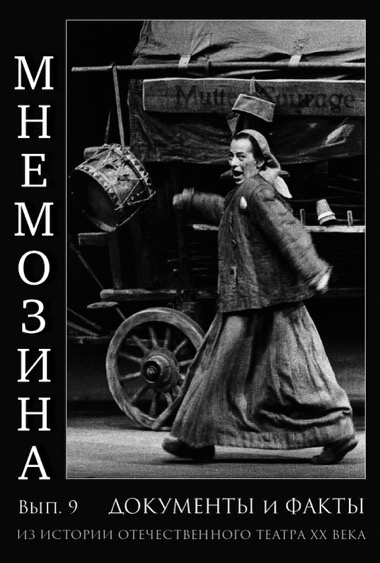

Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 9 / Ред.-сост. В. В. Иванов.

М.: Артист. Режиссер. Театр, 2024. 432 с.

Огромный труд по изданию «Мнемозины» начался в 1996 году и продолжается до сих пор. Завершить его в принципе нельзя, как нельзя закончить любой научный процесс — можно только передать его дальше в руки учеников и последователей. Процесс передачи знания, мыслей-откровений и мыслей, рожденных в ответ, запечатлен и в девятом выпуске — сборнике писем из Москвы в Ленинград и немного в обратную сторону. От Алисы Коонен — Науму Берковскому, осмысляющему Атлантиду Камерного театра («Поддержите дух злополучной актрисы» — публикация Марии Хализевой). От Наума Берковского — Наталье Крымовой (и ее ответных): в ее лице здесь представлена молодая московская троица искусствоведов (вместе с Вадимом Гаевским и Борисом Зингерманом), с которыми Берковский был особенно дружен в эти годы («Вы — из самых близких» — публикация Леонида Дубшана). От Бориса Зингермана — Светлане Бушуевой (публикация «…Через несовершенное наше искусство постичь „дух времени“» — публикация Владислава Иванова и Марии Хализевой).

Читая письма о быте и бытии, о театре и околотеатральных страстях с 1959 по 1995 год, мы видим, как ускоряется время, меняется жизнь. И одновременно — как она идет по кругу, возвращаясь к проклятым вопросам. Не только имена героев, но и некоторые темы пронизывают весь альманах и делают его единым целым. Пожалуй, главная из них — судьба редакции журнала «Театр», угроза увольнения или мысли об уходе его лучших сотрудников, жесткое и жестокое осознание границ возможного, цена компромисса — все то, что роднит этот исторический альманах с нашими днями.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС,

или ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

«Я никогда не видел более великой актрисы, чем Вы», — писал Алисе Коонен Жан Кокто. Он и прислал Коонен «Человеческий голос», который она перевела сама, чтобы исполнить — в своей новой жизни, где больше не было любимого человека и ее театра. Зато появилась миссия — отвоевать Камерный театр у забвения, отмыть от несправедливых упреков, перевести как можно более точно театральную магию на язык исследовательского текста, поддержать негаснущий огонек интереса у молодых коллег.

«Человеческий голос», где женщина отвечает по телефону невидимому собеседнику, — идеальный образ для легендарной одинокой актрисы, которая ради чего-то пережила и мужа-режиссера, и главное дело своей жизни. И подходящий образ для публикации писем к своему далекому (от Москвы до Ленинграда почти невозможно доехать без поддержки, особенно когда нестерпимо болит нога, да и с такси в Ленинграде трудно), но близкому по духу другу Науму Берковскому.

Можно идти за текстом «Мнемозины» путем «Улисса» — постоянно обращаясь к сноскам и комментариям. А можно — путем самих публикаторов, которым досталась пачка писем великой «Алисы-актрисы» (из домашнего архива дочери Берковского Марии Виролайнен). Разложить их в хронологическом порядке, перепечатать, разбирая «морской», «ужасный, но любимый» почерк актрисы, по которому можно создать портрет — «великой обольстительницы, которой только поверишь, как она тут же расходится морскою пеною, где строка, где волна, где пена, так и не будет тебе дано понять» (как пишет Берковский, чей почерк, впрочем, тоже давал его эпистолярной собеседнице повод для шуток). Разложить, как черепки на раскопках, и попытаться воссоздать по ним картину происходящего. А потом достроить что возможно с помощью кропотливейшей работы (комментарии не менее ценны и порой превышают объем самих писем).

Сквозная тема первой части «Мнемозины» — вступительная статья Наума Берковского к сборнику режиссерского наследия А. Я. Таирова. Две публикации о Камерном театре, присланные Берковским Таирову еще в 1947 году, положили начало его общению с Таировым и Коонен — общению, которое позднее станет для одинокой Алисы Георгиевны необходимым как воздух. На эту тему нанизано многое. Болезни возрастные и приобретенные. Одиночество, несмотря на кажущееся обилие общения. Подготовка редких творческих вечеров. Записи пластинок (от Блока до… Юнны Мориц, из молодых авторов). Размышления о зарубежных коллегах (по признанию современников, Софи Лорен в «Любви под вязами» уступила Коонен пальму первенства). Быт в Москве и в «избушке» во Внуково (полноценную дачу Таиров и Коонен так и не построили, довольствовались типовым домиком). Личная Голгофа — необходимость писать мемуары, писать самой, писать с помощником («легче сыграть пять ролей, чем написать одну статью»), сохранить хотя бы в слове то, что было сутью Камерного театра.

Между идеей создания такой статьи Берковского о Камерном театре (родившейся у Алисы Коонен) и ее публикацией в окончательном варианте прошло около десяти лет. Первый вариант статьи («плод более чем годовых усилий») был готов в 1962 году. Берковский сначала отказывался, «предвидя уже тогда, какие судьбы ждут искренне написанную работу о Таирове и о Камерном», но все же согласился ради Коонен.

В 1968 году стало окончательно ясно, что статью выкидывают из будущего сборника (события этого года в письмах не упоминаются, но даже судьба театроведческой исторической статьи — свидетельство, что в стране сильно похолодало). Коонен узнала об этом случйно — из телефонного разговора. «Это было так ошеломляюще — как внезапный удар в спину. Если бы у меня была физическая возможность поехать в Ленинград, побыть около Вас, поплакать», — горевала она. В этот временной зазор провалились годы более чем неторопливой работы над сборником, путешествия вариантов статьи между столицами (одно такое затянулось на год), перестановки редакторов, их болезни (в том числе известная русская), инфаркт Берковского, переносы публикации, интриги, начало работы над другими изданиями, попытки добиться высшего заступничества (у председателя ВТО Михаила Царева), требования сокращений…

Статья увидела свет в другом издании — сборнике статей Берковского «Литература и театр», вышедшем за год до таировского. Рукописи, видимо, и впрямь не горят, но их путь на свет, к читателям бывает невыносимо мучительным. Один из таких драматических эпизодов — конфликт между Коонен и Берковским, умело раздутый третьими лицами, намекавшими литературоведу, что противницей статьи была сама актриса. И — ранящая обоих, болезненная для каждого, но удавшаяся попытка объясниться и спасти если не статью, то свою дружбу. Один из этапов такого объяснения — письмо Берковского, опубликованное в комментариях, попытка объяснения самоцензуры: «Но есть еще один адрес моей работы — печать… Многое, чего бы Вы не хотели видеть в моем сочинении, включено в него именно ввиду этого особого адресата». Это «многое» — обязательная, как цитаты Ленина в любой научной работе, критика в адрес Камерного театра.

Сборник «Литература и театр» со статьей «Таиров и Камерный театр» давно уже стал классикой, которую проходят филологи и театроведы. Но публикация «Мнемозины» сохраняет «хвост» этой «кометы» — многочисленные комментарии Алисы Коонен к спектаклям Камерного театра и своим ролям, размышления о «крылатом реализме» Таирова. Каждый раз они начинаются с деликатных реверансов адрес Берковского, но в ходе столь трудного для нее процесса письма взмывают ввысь, туда, где актриса становится свободна от любых условностей в своей памяти и боли.

ОГРАБЛЕННЫЙ ЯЗЫК,

или РОСТ ПОЭЗИИ ИЗ ПРОЗЫ

Второй раздел книги — переписка на равных. Связь времен не рвется, диалог поколений продолжается и заставляет задуматься уже о личной ответственности — он не должен прерваться.

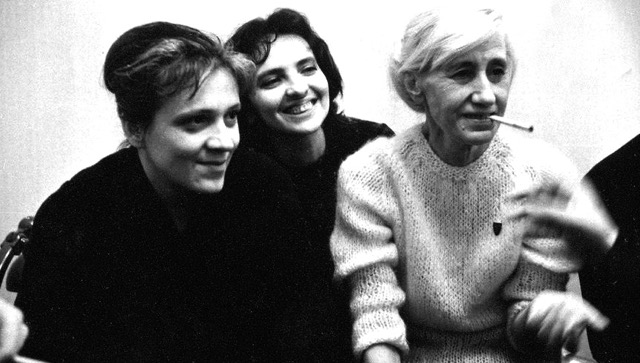

Разница в возрасте Наума Берковского и Натальи Крымовой — 28 лет. Для поколения Крымовой он — такая же достопримечательность Ленинграда, как БДТ или Эрмитаж. Знакомство и работу с Берковским, «борьбу за территории» под его статьи Наталья Анатольевна называет здесь главным событием за годы ее работы в журнале «Театр».

Крымовой позволено путешествовать — в поразившую ее Англию, а сразу по возвращении — в Ясную Поляну, чтобы нейтрализовать и пережить мучительный контраст с Москвой («Надо как-то внутренне вернуться в Россию и успокоиться, и увидеть, что у нас есть не одна суета, а что-то еще»). В Вардзию, на границу с Турцией, в пещерный город царицы Тамары по дороге сквозь горы и маки, к сильнейшим впечатлениям от истории и природы. В скучный пыльный Бердянск, где Анатолий Эфрос снимает «Двое в степи». В Ригу, в Литву… За счастье путешествий она, как любой советский человек, ждет расплаты («за Крым и за Англию я чем-то еще заплачу»).

Берковский «путешествует» не в пространстве, а во времени или в роскоши быть вне времени. Например, к древним грекам («Существует две великие литературы — греческая и русская»). Или к немецкому романтизму, интерес к которому вспыхнул после знаменитых гастролей Гамбургского театра: «Хочу писать большую книгу — „Романтизм в Германии“, но не видно, чтобы кто-то был в ней заинтересован». Он был прав и в своем желании, и в своих опасениях: книга вышла после его смерти. К мистериальной игре Николая Симонова: «Он у нас единственный актер (да и художник вообще), владеющий духовным началом в человеке… Думаю, Симонов даже не трагик. Он актер мистерий. Мог бы в Обераммергау играть любого из апостолов… Мог бы играть, наконец, и самого Господа нашего Иисуса Христа… трагедия вся в земном потрясении, а для мистерии этого потрясения уже нет». Вот такие письма летали между Москвой и Ленинградом. А через несколько страниц книги, в письме Крымовой, описывается эпизод: долго ехали в такси, заговорили о Боге и разом замолчали, вспомнив о шофере…

По дорогам сквозь время и пространство они совершают открытия и делятся друг с другом. Только что опубликованы романы «Над пропастью во ржи» Сэлинджера и «Ирландский дневник» Бёлля. Еще никто не знает, во что вырастет яркий студенческий спектакль «Добрый человек из Сезуана» Любимова. Еще Юрский не «великий, а просто хороший актер», а спектакли Товстоногова (для нас уже абсолютная классика) вызывают самые противоречивые и даже порой гневные чувства. Еще Володин нуждается в защите (впрочем, он, кажется, и сейчас в ней нуждается). И в размышлениях о нем, таком живом, паникующем, «немужественном», естественном, как растущее дерево, звучат поразительные по точности слова: «Изобретенье Володина — пустить героев говорить кавычками… Они говорят от себя и как бы цитируя — иронически — кого-то третьего, а этот третий — без носу, без глаз, без словаря, без синтаксиса — очень мертвая и очень страшная фигура…» Берковский пишет об «ограбленном языке», расслышанном Володиным, о володинских людях «после часа пик» (а это самое главное время в жизни человека, когда он настоящий, а вовсе не «в цеху»), об открытии Володина: человек важнее его достижений. И развивая свою мысль, предчувствует пугающее будущее, где человек все меньше будет участвовать в материальном развитии, все меньше будет оправдан через труд. В другом письме, уже в связи с «Повестями Белкина», Берковский пишет о наступлении материального, «автоматизма», когда «не нужны станут те миллионы мелких усилий жизни, которые вдруг зацветают успехом, достижением, свободой, — поэзией, иначе говоря», вычитании поэзии из прозы.

Разумеется, в этих письмах должен был остаться след театра Эфроса — и он очень деликатен, ведь адресат Берковского — не только жена режиссера, а в первую очередь самодостаточный автор и собеседник. Но как в капле воды отражается океан, так и в легком наброске Берковского — и даже не по поводу спектакля — можно увидеть суть эфросовского театра: «Случайно я в очереди у кассы столкнулся с актерами — фатоватые по виду, умышленно-бойкие, они вне сцены играли, тогда как на сцене были попроще, были самими собой… Сцена и есть то поприще, где человек смеет не притворяться, сцена — спасение от лицедейства, которому он предается в обыкновенной жизни… Искусство ведь для того и призывают люди, чтобы сбрасывать с себя „ветошь маскарада“. Жить сущностью, от собственного „я“, а не какими-то общеобязательными отражениями — ради этого люди и нуждаются в искусстве».

Но куда бы ни вели их дороги сквозь время и пространство, оба ищут приемлемую для себя возможность хотя бы для внутренней эмиграции: прочь из любой редакции, в какой-нибудь безразмерный труд, в книгу, которая, однако, тоже может быть «приостановлена».

ДОГАДЫВАТЬСЯ ВЕСЕЛЕЕ, ЧЕМ ЗНАТЬ

Точно подхватывая мелодию книги, Борис Зингерман называет свою младшую собеседницу Светлану Бушуеву такой же достопримечательностью Ленинграда, как Эрмитаж и Адмиралтейство. И даже ставит ее на вакантное теперь место Берковского. При этом наставляет и вдохновляет ее писать больше и шире, отдав «на разграбление» всю Италию и итальянский театр, чувствуя ее дар, потенциал и смелость.

Письма Зингермана ценны даже без всякой привязки к событиям, обстоятельствам и времени — такая в них роскошь свободного полета мысли, «игра в бисер», пушкинская горечь запертого в тиски вольнодумца и мудрость провидца. Если попробовать поставить себя на место адресата этих писем, то можно представить себе, как ленинградская коллега краснела от комплиментов, чтобы тут же побледнеть от упреков, расхохотаться от колких сравнений, или хватать воздух ртом от жестокой обиды (письмо, где Зингерман бушует над Бушуевой, не догадавшейся поддержать в Ленинграде выход его книги или хотя бы нейтрализовать недоброжелательные статьи, читать довольно страшно), или почти плакать от сострадания. И тут же начинать ждать новых писем — уж больно они талантливы и хулигански-свободны.

Комплименты, отповедь, вдохновляющий экскурс в другое искусство замешаны в его советах в такой густой и неповторимый коктейль, что им можно только опьяняться и опьянеть до смелого прыжка выше головы. «У Вас в тексте в чем обаяние? — в легкости, опрятности повествования, врезанного в жесткую форму. Но я не хотел бы, чтобы Вы принадлежали к той категории живописцев, у которых и контур виден, и окраска. По Вёльфлину, — я мечтаю Вас причислить к художникам живописного, а не линеарного типа — к Рембрандту, а не к Дюреру».

Зингерман как от черта бежал от рутины, от необходимости «давать листаж», стать «профессионалом» (читай — поденщиком, ведь исхалтуриться, набить руку, потерять свежесть восприятия можно и в статьях «о высоком»). Он признается, что старается менять даже стиль в зависимости от того, о ком пишет.

С любого классика, авторитета он яростно стирает позолоту (возможно, до царапин), чтобы извлечь главное — живую жизнь. Ну вот, например, про Чехова: «…полон им, жалею его. Как поздно он стал человеком — после Сахалина и взрыва болезни. Если бы можно было написать все, что я думаю о нем, вышло бы очень драматическое повествование, и этот сын лавочника, пошляк 80-х годов предстал бы совсем в ином свете. Он победил себя в такой упорной борьбе, о какой мы не подозреваем. И никто не знает, что было бы с русской литературой, проживи он еще хоть пять-шесть лет…». От стрел Зингермана достается и Радлову, и Плисецкой («видел в „Чайке“, но это производит странное впечатление. Актеры не могут играть Чехова — вообще»), и Толстому («как художник он устарел, как непротивленец нет»), и Эфросу («…стало преобладать режиссерское мышление литературного типа. Напишет он о „Трех сестрах“ вроде бы здорово, а получился скучный спектакль»), и Блоку («идиотские стихи о скифах»), и Эйзенштейну («Смотрел чудовищные по идеям и холуйству 2 серии „Грозного“»), и Додину за абрамовскую трилогию, и позднему Феллини, и многим другим. Но столь же яростно, глубоко и умно он готов броситься на защиту художника (Пиранделло, Хемингуэй) от излишней простоты толкований.

Тяга к свободе — и отсутствие возможностей для перемены мест — заставляет его искать свободу внутреннюю, свободу воображения, и этими поисками он заражает свою собеседницу: «Догадываться куда веселее, чем знать и списывать. Поэтому Вы прекрасно сделаете своего Стрелера — раз не видели его спектаклей», «Погоню за впечатлениями надо прекратить, их мало, и вообще не следует от них рабски зависеть».

В письмах Бориса Зингермана впервые в этой книге открывается форточка для воздуха времени, от которого старались наглухо закрыться его соседи по публикациям. Он пишет о первой чеченской войне, заставившей его расстаться со всеми иллюзиями, о появлении рыночных отношений — в том числе в издательской сфере, в искусстве, о перестройке — и искорка надежды на другую, лучшую жизнь тут же гаснет, даже не пытаясь разгореться в огонек. Что, впрочем, не отменяло его требований к другим и прежде всего к себе не оставлять духовных усилий — даже если нет надежды: «И если Сахаров снимал с нас груз ответственности, то теперь перекладывать некуда. Несите сами. И я понесу. Хоть по крохотному куску его ноши. Обратно все равно дороги нет. Даже в эскапизм не уползешь».

Как в воду глядел…

Май 2024 г.

Комментарии (0)