Р. Сагдиев. «Главный вопрос». «Волга Опера» (Чебоксары).

Дирижер Рустам Сагдиев, режиссер Дмитрий Отяковский

«Пушкиниана». Композиторы: В. Смотров, И. Воробьев, С. Жуков, В. А. Моцарт. «Волга Опера» (Чебоксары).

Хореографы Мария Большакова, Антон Дорофеев, Данил Салимбаев, Ксения Скареднова

Одно из самых захватывающих зрелищ для театрального критика — смотреть, как просыпается музыкальный театр. Вот только что он был занят скучной рутиной, на оперных премьерах по сцене бродили бояре в шубах, на балетных в пятый раз перелицовывали старые спектакли. И вдруг — что-то начинает шевелиться, подергиваться, глаза загораются, приходят новые люди, а старые смотрят на них с изумлением, но тоже кидаются в работу. Так дюжину лет назад случилось в Екатеринбурге, так — совсем недавно — в Нижнем Новгороде. Два года назад такая эпоха началась и в Чебоксарах — и нынешний сезон принес две любопытнейшие премьеры. Новенькая опера Рустама Сагдиева «Главный вопрос» стала несомненным, безоговорочным событием в масштабе страны. Четыре одноактных балета, вышедших под общим титулом «Пушкиниана», подарили чувашской публике полный спектр — от ученического пересказа сюжета классика до взрослой и профессионально выстроенной рефлексии на его темы.

Объединяет две премьеры не только город, в котором они появились на свет, но и то, что театр специально заказал партитуры композиторам. И «Главный вопрос», и три из четырех пушкинских балетов написаны для Чебоксар — то есть театр поддерживает ту поднимающуюся волну интереса к творчеству отечественных авторов, что возникла примерно лет пять назад, — и это очень важно. Не использование старой симфонической музыки (никому не запрещено, конечно же, но редко у кого получается удачно), а выращивание нового — и так же подрастающая готовность музыкантов брать заказы театров, слушать заказчиков, учитывать театральную специфику. Они очень разные, эти сочинения, — радикальный «Главный вопрос» использует терменвокс и препарированное фортепиано, в звуки оркестра, ведомого самим композитором, врезаются фрагменты, записанные на синтезаторе, и в целом музыку вполне можно назвать внеземной — то есть соответствующей заявленному жанру «космическая опера». Три маленьких балета — «Моцарт и Сальери» Вениамина Смотрова, «Каменный гость» Игоря Воробьева, «Скупой рыцарь» Сергея Жукова — являют нам пример того, как амбициозные авторы внимательно всматриваются в специфику балетного театра, работают так, чтобы их эксперименты не превращались в мучение для танцующих людей. Смирение и фантазия идут рука об руку — и результат безусловно достоин похвалы.

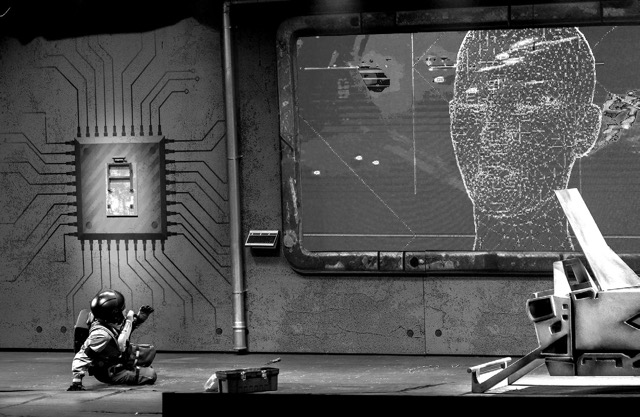

Идея «Главного вопроса» пришла к директору «Волга Оперы» (как теперь называется Чувашский театр оперы и балета) Андрею Попову в тот момент, когда он обнаружил, что в сети фотография театра, в который он был назначен, стала мемом — некий шутник обозвал здание «базой повстанцев» и сфотографировался на его фоне в наряде Дарта Вейдера. Здание, построенное для театра в 1985 году, действительно чем-то напоминает об архитектуре «Звездных войн», но все же лишь чем-то — а в сети, как это часто бывает, шуточку подхватили, и подобные костюмированные фото стали множиться. Попов, знаток и поклонник фантастики, решил использовать эти мемы для увеличения популярности театра — так возник проект «космической оперы». Над сюжетом директор поработал сам, подключив к созданию либретто искусственный интеллект, — и вся заказанная Сагдиеву опера оказалась посвящена теме взаимодействия человека с ИИ, теме будущего. Название оперы отсылает к книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», где ИИ дал ответ на «главный вопрос жизни, вселенной и о всем таком»; ответ был «42» — что бы это значило, человечество так и не догадалось. В «Главном вопросе» девять эпизодов, каждый из них более или менее явно отсылает к какой-нибудь известной фантастической книге — или общей теме, использующейся в нескольких книгах. Действующие лица — люди, роботы, программы. Каждый эпизод звучит на своем языке — от чувашского до японского.

Интонации эпизодов очень различны — от сарказма до трагедии. В самом начале мы попадаем на заседание некоего планетарного совета, где власть в лице Председателя (Иван Снигирев) собирается выслушать мнения экспертов в ожидании инопланетной угрозы — Ученого (Иван Николаев), Экоактивистки (Татьяна Тойбахтина), Генеральши (Ольга Вильдяева). (И все-таки — почему Генеральша? Она не жена генерала, она сама в мундире. Ох, русский язык.) Все герои выглядят болванами, они весьма потешны — ну, если на секундочку забыть, что им доверена судьба планеты. Краткие певческие высказывания героев — пример отличного гротеска, и, когда Председатель решает просто скрыть от землян будущую катастрофу и приказывает стереть память у тех, с кем «советовался», они причитают с благодарностью и облегчением «Хорошо, что не умирать» — и это вызывает хохот в зрительном зале.

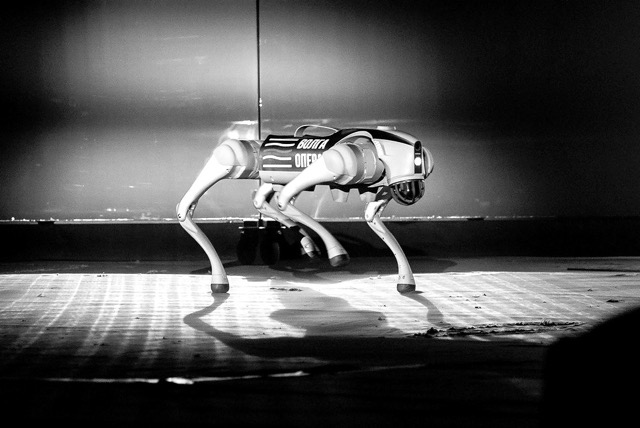

Смех рядом со страхом — это часто возникающее в «Главном вопросе» соседство. Вот еще один эпизод — хор поет на санскрите (что-то об очищении сознания), а главным и единственным героем становится робособака. В общем-то вполне сегодняшняя — таких еще не встретишь на улице, но в телевизоре регулярно показывают собираемые в Японии технологические игрушки. Роботов не «обшивают шкурой», не делают привычными для глаз — по сцене, собственно говоря, движется брусочек металла на металлических ножках. И знаете что? Это страшно до жути. То есть ты прекрасно понимаешь, что в кулисах сидит оператор и задает ей движения, — но точно так же можно понять, что еще два шага цивилизации — и проще будет договориться с разъяренным доберманом, чем вот с этим передвигающимся мелкой трусцой небольшим созданием. Мы видим, как она гуляет под музыку, — а потом останавливается и долго «смотрит» в зал. Детские восторженные реплики (Ой, собачка!) стихают. Народ вжимается в кресла, пытаясь уверить себя, что перепрыгнуть оркестровую яму собачке не под силу.

Самый печальный из эпизодов явно навеян рассказом Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» — тем самым, где после атомной войны на Земле не осталось людей, зато сохранились в целости домашние механизмы. Андроид по имени Кибер-Акита-Неко (Маргарита Финогентова) передвигается по уютном домику в японском стиле — в нем идеальный порядок, но она все что-то улучшает, трудится. И поет о том, что не понимает, куда делся хозяин — его нет так давно. Хрупкий и нежный голос печалится, тоскует (хотя робот вроде бы переживать не может?), повторяет и повторяет горестные фразы — и в самом строении этих причитаний, в повторяющихся траекториях передвижений героини мы чувствуем свершившуюся пустоту за стенами этого домика — хозяин точно не придет, а у андроида когда-нибудь (но очень нескоро) кончится энергия. Это еще и самый красивый по музыке фрагмент — Сагдиев в партитуре выстроил какой-то хрустальный дворец, эту часть хочется переслушивать снова и снова.

От печали — снова к смеху: вручение галактической премии за научные достижения, где происходит карнавал пестрых нарядов, темы исследований нелепы, а победитель, веселясь, объявляет жюри, что полностью выдумал проблему, которую с успехом решил. Тут, конечно, спародированы все наградные церемонии разом (вплоть до «Оскара») — и публика возвращается к своему душевному комфорту, смеясь над «вручантами» и «получантами». Будущее, тесно связанное с ИИ и с роботами, уже не выглядит таким пугающим — и народ расходится в хорошем настроении. Все еще, может быть, обойдется.

Такого позитивного посыла нет в «Пушкиниане» — но нет и мрачного, этот балет привязан не к текущим проблемам, а к вечным. За полгода до премьеры театр объявил о своем желании выпустить программу к юбилею Пушкина и предложил желающим хореографам прислать заявки на участие. Из откликнувшихся выбрали троих петербуржцев — вот уже четверть века работающая в Михайловском театре, занимающаяся там пластикой в оперных спектаклях Мария Большакова взяла «Скупого рыцаря», девять лет назад окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию (ученик Александра Полубенцева) Антон Дорофеев, много работающий в мюзиклах, получил «Каменного гостя», а второкурсница петербургской консерватории (курс Андрея Босова) Ксения Скареднова стала пересказывать в танце «Моцарта и Сальери». Главный балетмейстер «Волга Оперы» Данил Салимбаев также поставил одноактовку для этой программы: его заинтересовал «Пир во время чумы», и он использовал «Реквием» Моцарта.

Самой слабой из трех «варяжских» работ оказалась работа Марии Большаковой — она с упорством, достойным лучшего применения, пересказывала пушкинский текст почти дословно. На сцену был водружен натуральный сундук, в нем лежали монеты, вдова натурально «стояла на коленях, воя», Скупой рыцарь (Ростислав Десницкий) сладострастно тянулся к своим деньгам… ох. Пушкинскую поэзию убили в этом спектакле с особой жестокостью — и не помог даже нетривиальный музыкальный ход: виолончель выпустили из оркестровой ямы, посадив виолончелиста Аделя Закирова над правым ее краем, и голос инструмента, пронзительный и нервный, говорил о Скупом рыцаре больше тривиальных па. В музыке герой был сложнее — и это было интересно. Но сцена все упрощала.

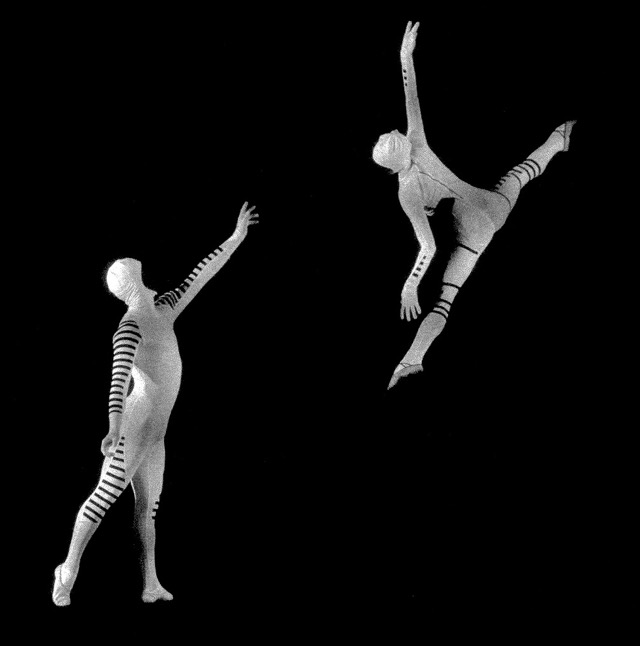

Совсем иначе получилось с «Моцартом и Сальери»: хореограф Ксения Скареднова и композитор Вениамин Смотров вели равноправный диалог. Обоих интересовала неоклассика и сражения внутри нее: Скареднова придумала историю, происходящую в балетной труппе. Худрук Сальери (Алексей Рюмин) ставит спектакль, выстраивая ровные и гармоничные комбинации, — но вдруг в труппе проявляется солист, сам начинающий сочинять хореографию. Беззаботный юнец Моцарт (Дмитрий Ведерников) мгновенно вышибает своего начальника из равновесия — в том числе тем, что даже не понимает, как у него это получается. И в стройном балетном классе Сальери вдруг начинает предлагать хищные, жесткие движения — ну а потом отравит соперника, конечно. Совсем небольшой спектакль, в котором четко выстроены завязка-развитие сюжета-кульминация-развязка, обозначены характеры и изменения в человеке отражены в его пластике. Браво второкурснице — в 22 года это не каждый может. Надо следить за дальнейшими работами Скаредновой.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Пушкиниана». Сцена из спектакля. Фото предоставлено пресс-службой театраа

Третья история — придуманная Антоном Дорофеевым — вполне соответствует пушкинскому канону, но перенесена в конец прошлого века. Конфликт Командора с Дон Жуаном происходит в ночном клубе, у героев в ходу мобильники (один из них звонит на сцене, и для местной публики это так непривычно, что народ в зале начинает озираться — кто посмел не выключить?), никаких «приглашений на ужин» нет — Дон Жуан не бросает вызов Богу, потому что для него ни Бога, ни дьявола не существует. Очень хорош отчаянный дуэт Дон Жуана (Дмитрий Поляков) и Донны Анны (Ольга Васильева) — в нем столько смелости и столько любви, что героям веришь безоговорочно. Да и с технической точки зрения чувашские артисты показали класс, выполнив все, что придумал хореограф. Скорость развития событий, безоглядность героя, полыхающее в нем пламя — в «Каменном госте» Дорофеева точно есть поэзия, и это честное приношение Александру Сергеевичу.

«Пир во время чумы» стоит в программе последним — но можно сказать, что и первым. Он как бы обнимает три другие одноактовки — в начале вечера в рамке у задника мы видим пиршественный стол, а в промежутках меж танцпьесами из кулисы в кулису бредут люди с похоронными тележками, из которых торчат чьи-то ноги. Та же процессия и начинает собственно «Пир во время чумы». Эта самая короткая часть вечера (взят фрагмент «Реквиема» Моцарта) явно сделана под впечатлением от «Реквиема» в постановке Бориса Эйфмана. Только у него покойников тащат на блокадных саночках, здесь — на тележках. Данил Салимбаев взял экспрессию одного из самых ярких эйфмановских балетов и влил ее в свой маленький спектакль — получилось весьма эффектно. У Салимбаева не слишком важны Вальсингам и его тусовка — это не пир во время чумы, это собственно пир чумы, ее пляска. Массовый ее танец. В настоящей чуме невозможен романтический порыв — и человечество, пережившее пандемию, мне кажется, согласится с Салимбаевым. Его балет достойно завершает «пушкинский проект» в «Волга Опере» в год нынешнего юбилея. И театр, решивший не отделываться просто «датским» спектаклем, делает еще один шаг вперед.

Апрель 2024 г.

Комментарии (0)