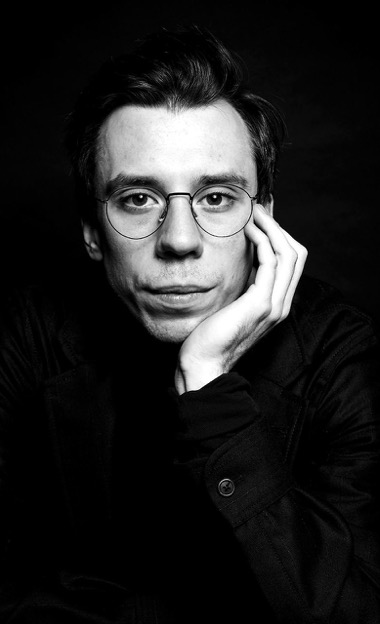

МАКСИМ ПЕТРОВ И ЕГО БАЛЕТНЫЙ МАНИФЕСТ

С начала этого сезона в Екатеринбургском оперном появился новый художественный руководитель балета. Он не стал для труппы незнакомцем — когда собравшийся уйти из театра Вячеслав Самодуров объявил о своем решении, по его просьбе Максим Петров взял значительную часть работы на себя. Небольшая премьера, выпущенная до официального объявления о назначении, — «Полдень» на музыку Дебюсси — стала не просто предисловием к новой эпохе в жизни театра, но невольным манифестом молодого хореографа. Последующие постановки так или иначе откликались ей. Стоит вспомнить, с чего все начиналось.

«Полдень», эта изящная танцевальная миниатюра, отсылает зрителя, в первую очередь искушенного, к балетным исканиям начала ХХ века. Не с первого просмотра, но уже со второго — это становится понятно. Спектакль сочинен на музыку Клода Дебюсси — оркестровую прелюдию «Послеполуденный отдых фавна», созданную композитором под впечатлением от поэзии Стефана Малларме. Интересно, что сам поэт мечтал увидеть свое творение воплощенным на сцене. Получилось так, что первым, кто осуществил его мечту, стал Вацлав Нижинский, великий танцовщик и реформатор балета. Правда, как известно, Нижинский вдохновлялся не самой эклогой, а небольшой сценой, ее предваряющей: «Фавн дремлет. Нимфы обманывают его. В забытом ими шарфе он находит удовлетворение своей мечты». Так было указано в программе к спектаклю в Париже.

Знающим историю балета, его постоянным обозревателям будет интересно, что сделает молодой хореограф с этой музыкой, которая и сегодня дает жизнь многим танцевальным сочинениям.

«Послеполуденный отдых фавна» Нижинского—Дебюсси после первого представления поделил зал на тех, кто восторгался, и на тех, кто осуждал. По распоряжению умного Дягилева (это произошло на предпремьерном показе) спектакль был тут же повторен. Публика пришла в восторг.

Возмущение менее искушенной части публики было вызвано в первую очередь скандальным характером финальной сцены. Сомнения образованной — можно объяснить не в последнюю очередь тем, что хореограф Нижинский вступал в спор с Михаилом Фокиным, который до него начал реформировать русский классический балет. Нововведения Фокина казались Нижинскому недостаточными. Избыточность красоты фокинских опусов раздражала начинающего хореографа. Как раздражала и его собственная танцевальная виртуозность, что принесла ему славу. Нижинский не хотел развлекать. Он хотел показать новое, ранее неизвестное. Он искал движений, в которых не было бы ничего от классического танца. Кокто, присутствовавший на первом представлении, очень точно передал суть новшества хореографии «Фавна»: cуществование танцовщиков в двухмерном пространстве, фронтальное положение тела к зрителю, голова, повернутая в профиль, медленность движений, их угловатость.

Нам понадобился этот экскурс в историю, чтобы понять хореографические намерения Максима Петрова. Большинство из современных хореографов — интерпретаторов этой музыки про нимф не вспоминают. Их интересует исключительно один Фавн. Женщина если и появляется, то лишь тогда, когда, к примеру, хореограф изобретает дуэт. Петров сочиняет квинтет, где три мужчины и две женщины. (В эклоге Малларме — две нимфы.) Они появляются не сразу, а попеременно. У каждого — самодостаточное соло, которое, однако, находит продолжение и развитие в следующем артисте. Это танцевальное многоголосие очень хрупко, глаз не успевает привыкнуть к рождающемуся ансамблю — возникнув, он тут же исчезнет.

При появлении первого исполнителя может показаться, что хореограф решил стилизовать собственный танец «под Нижинского», будто вспоминая пластику легендарного парижского спектакля. В этом выходе-экспозиции есть прерывистость движения, неожиданные смены корпуса, его фронтальность, прыжок, далекий от академического… Но и многое из арсенала классического танца и неоклассики тоже не забыто хореографом. Уже сменяющий первого танцовщика второй исполнитель это демонстрирует. Максим Петров из тех хореографов, которые предпочитают вести поиски, не отказываясь от главного выразительного средства балетного театра — танца. Петрову интересно вовлекать в танец все тело артиста. Ему важно, чтобы каждая часть этого непростого и трудно настраиваемого инструмента жила танцем, была им наполнена. Ему важно, чтобы тело танцевало все. Интерес к сложной телесной координации находится у хореографа не на последнем месте.

Петров чутко улавливает происходящее в музыке. Он строит спектакль на движении, ритме, пространственных композициях… Ему важно показать естественность движения, каким бы сложным оно ни было. Многие современные хореографы зачастую стараются подчеркнуть то, какие новшества в танце ими изобретены, считая главным достоинством прежде всего необычную лексику. Они забывают, что подобно тому, как изобретение новых слов (неологизмов) не всегда приводит к желанному результату писателя, поэта, так и попытка изобрести новое движение не всегда приводит к реальному обновлению танца. Не кажется ли нам, что большинство движений уже станцовано?.. Петров тоже любит экспериментировать с движением, но делает это как бы невзначай. Необычное у него рождается будто случайно, без нажима, не предполагая стать открытием. В случае с Дебюсси, почитателем «арабески», в которой композитор ценит более всего «ее абстрактность», способность воздействовать «лишь чистой красотой», никаких «нажимов» и не могло случиться. Для Петрова важно было в своей миниатюре «запечатлеть явление на лету, в разное время дня, во всей изменчивой сложности», — как пишет о музыке Дебюсси Стефан Яроциньский.

У Малларме его Фавн «в полдень душный», погруженный в «ленивый обморок полдневной духоты», видит картины, едва явившиеся и тут же исчезнувшие. Петров, делая свой спектакль, скорее вдохновлялся поэтической эклогой, нежели воспоминаниями о сочинении Нижинского, где Фавн был — сам Нижинский (о чем великий танцовщик говорит в своем «Дневнике»). У Нижинского, как проницательно заметила современный историк балета Дженнифер Хомманс, «Послеполуденный отдых Фавна» был «танцевальным рассказом об интровертности, погруженности в себя и холодном физическом инстинкте. Он был не сексуальным, он был о сексе — отстраненное клиническое описание влечения». Ничего подобного нет в спектакле Петрова. Скорее ускользающее время, всплывающее воспоминание, которые хореограф пытается удержать в своих стоп-кадрах. Его «Полдень» — это серия картин, которые призваны длить движение, начатое с первого появления танцовщика. Сменяющие друг друга, эти картины будто уточняют придуманное автором только что в предыдущем кадре. Соло как крупный план будут перебиваться краткими дуэтами, которые придадут движению объем, перспективу. (Кстати, в этом важное отличие от спектакля Нижинского—Бакста, лишенного пространственной глубины.) В какой-то момент может показаться, что юноши — это все те же фавны. Но привычные костюмы — белые брюки и того же цвета футболки с длинным рукавом — оставляют их сегодняшними молодыми людьми, предающимися танцевальным играм. Но стоит только на сцену выбежать танцовщице в легком коротком летящем платье, надетом поверх белого купальника, в мягких балетных туфлях, в профильной позе, с резко, по-современному, выброшенной вперед ногой, в памяти встает образ нимфы Нижинского, точнее контуры этого образа. Современная хореография Петрова как бы «намекает» в этом случае на новизну танца Нижинского для его времени. Заявленный свободный танец будет тут же накрыт потоком неоклассической лексики. И что интересно, Петров не сталкивает два разных способа танцевального высказывания, не противопоставляет их друг другу, но и не пытается примирить их. Для него это — равнозначные и, как станет понятно чуть позже, необходимые формы «говорения» современной балетной сцены со зрителем.

В том, что Петров, выходец из Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и Мариинского театра, предан классическому танцу и ведет поиск на его территории, становится окончательно ясно с появлением последней участницы этого представления. Она возникнет в момент, когда будет завершать свой танец ее предшественница. В глубине сцены мелькнет видение, в котором без труда угадывается птица. Фокинский Лебедь. Знакомое всем па де бурре, сообщающее непрерывность танцу, готовому в любой момент порвать с землей, будет, по желанию хореографа, сочетаться с остротой вскрикивающих рук, внезапно застывающих, будто не понимающих, что будет дальше, угловато-резких поворотов корпуса, серии классических вращений со взброшенными вновь в жесткой геометрии руками и внезапно отведенным бедром, разрушающим вертикаль классического танца. А когда хореограф соединит в дуэте танцовщицу-босоножку и танцовщицу-«пуантилистку», станет понятно: придуманный Петровым спектакль — это поиск точки схождения, в которой только и возможен диалог, обмен свободным и классическим танцем. Как возможен и возникший здесь, может быть нечаянно, сюжет — «Лебедь и Фавн». Взаимоотражение двух миниатюр — шедевров мирового балетного театра, — так неожиданно возникшее в спектакле Петрова, — «фотоснимок» того сложного поиска в искусстве, который всегда есть свидетельство жизни.

Но закончить свои впечатления от спектакля Максима Петрова мне хотелось бы без пафоса. Перед тем как лента воспоминаний развернется до конца, хореограф выводит на авансцену всех участников, которые застывают каждый в своей позе, словно посылая прощальный привет. И тут свершилось главное: танцовщица, чьим уделом был классический танец, встав на пальцы и начав с вращений, перешла на то же движение (па де бурре), в котором она впервые возникла в этом спектакле из глубины сцены. Только сейчас ее путь лежал в обратном направлении, туда, откуда пришла она, принеся нам свой танец. С той лишь разницей, что теперь, отступая, она уходит не в темноту. Она делит линию участников представления надвое. Она находится в луче света. Они же погружаются в темноту и покидают сцену. По мере ее ухода поток света нарастает. Что было его источником? Лампа, театральный прожектор? Но дорожка, по которой уходит танцовщица, кажется отблеском лунного света на воде. В последние минуты танца световой диск вдруг начинает набирать силу, чтобы постепенно поглотить вращающуюся фигуру в потоке льющегося света. И тогда то, что было диском луны, вдруг стало напоминать солнце. Но не дневное. А полуночное.

Май 2024 г.

Комментарии (0)