Э. Бол. «Гоголь. Портрет». По мотивам повести Н. Гоголя. Рижский русский театр им. М. Чехова.

Режиссер Юрий Бутусов, сценограф и художник по костюмам Марюс Някрошюс

Стилевая форма спектаклей Бутусова, казалось бы, не предполагает необходимости предварительной организации литературного текста, и тем не менее в авторской версии пьесы «Гоголь. Портрет» Эстер Бол обозначен жанр: «пьеса для Юрия Бутусова». Можно ли рассматривать эту инсценировку гоголевского «Портрета» как текст, где прагматика диктует семантику? Не знаю, не уверена. Творческий союз режиссера и драматурга в данном случае едва ли можно назвать дуэтом, это, скорее, диалог, неразличимый для зрителя, но любопытный для того, кто дал себе труд прочесть пьесу.

И более того, диалог — ключевое понятие для этого спектакля, и его при желании можно рассмотреть в разных оптиках.

Диалог

художника и дьявола

богатства и нужды

свободы и власти

женского и мужского

актуального и мистического

таланта и посредственности

аскетизма и консьюмеризма

Диалог подхвачен и сценическим текстом, привычные в руках режиссера инструменты обрели новые возможности в тандеме с Марюсом Някрошюсом. По ходу действия подчеркивается постоянная смена порядка и хаоса, сопоставление предметов, адекватных человеческому измерению, с теми, что многократно превышают масштабы homo sapiens. Сценография спектакля репрезентативна, сцена походит на неопрятную, сто лет не мытую, но такую притягательную и узнаваемую мастерскую живописца или скульптора, а элементы ее, будь то камни, картинные рамы, разъятые рояли, глиняные бюсты, школярские парты, — являются здесь ношей для художника в прямом и, конечно, символическом смыслах. В отличие от давней, впрочем еще живой, гоголевской работы Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» 2015 года в Театре им. Ленсовета здесь нет географических маркеров, это не Петербург, не Рига, не Тамбов, не Париж. Фирменные бутусовские «приносы на / уносы со» сцены вещей, как обычно, выполняют персонажи, и в этом спектакле люди перемещают предметы практически непрерывно. Статичные мизансцены приходятся на значимые диалоги, здесь опять-таки могу подчеркнуть дуализм движения и неподвижности: пространство «замирает» и «отмирает» по ходу действия.

Если у Гоголя субъект текста главным образом «дышит в спину» своему главному герою — соблазненному Дьяволом и в результате утратившему талант художнику Чарткову, тщательно отслеживая ситуативные субъективные перемены, то драматург, помимо главного героя, выводит на страницы пьесы несколько его отражений: «художник-простак, художник-аскет (он же молодой преподаватель), небедный художник». Что, несомненно, является рожденной от гоголевского текста фантазией, поскольку повесть написана в двух частях и Чартков — герой лишь первой из них, вторая часть — флешбэк, история живописца Б., создавшего когда-то портрет Дьявола-Ростовщика, однако сумевшего не только преодолеть соблазн и сохранить свой дар, но и искупить вину перед Всевышним. Диалог же посланника преисподней и живописцев воплощен у классика опосредованно, через воздействие на их судьбы таинственного портрета.

В драматургическом переложении Эстер Бол Дьявол имеет человеческий облик, вступает в диалоги, изрекает сентенции и провозглашает намерения: он откровенен, когда толкает художника в паутину соблазнов, напитывает его душу ядовитыми соками и далее принуждает писать с него портрет. Таким образом, в пьесе первая и вторая части повести объединены в один сюжет, где задача Князя тьмы — множить свой лик, делая кисть художника «дьявольским орудием».

Бутусов же, взламывая ткань драматургии, сразу заявляет Чарткова в четырех лицах (Шамиль Хаматов, Александр Маликов, Дмитрий Егоров, Михаил Ширяев), иногда — одновременно, чаще последовательно, мы видим протагониста — Художника в разных обликах, а может быть, в бесконечных вариациях его судьбы, скорее не в зеркалах, но в осколках разбитого зеркала. А кроме того, режиссер соединяет Старика-дьявола и все женские образы пьесы в один, Екатерина Фролова блистает гранями актерского дарования: тут тебе и бесполое дьявольски расчетливое терпение, и женский соблазн, и сарказм, и восторженность талантом. Другие присутствующие в пьесе гоголевские персонажи: слуга Никита, Картинопродавец и некоторое число прочих как функциональных, так и атмосферных фигур — воплощаются тем же составом исполнителей.

Сюжет спектакля образует заданная драматургией четко выраженная линия диалога: Художник — Дьявол, однако в пьесе Старик своими приходами к Чарткову организует время и — при вихреобразной структуре — позволяет читателю скользить по — хотя и перепрошитой, но все же — гоголевской фабуле. Сливая Старика и женщин в одно существо, раскалывая Чарткова на многих, режиссер дезорганизует хронотоп, и мы уже не уверены, что воспринимаем театральный текст как последовательность событий. И если отталкиваться от первоисточника, можно предположить, что здесь и первая и вторая части гоголевской повести запущены одновременно. К этому выводу подталкивает и финал, где Портрет и Художник оказываются слиты в единый сгусток темной энергии: «Так он и был — тот художник — и был — и есть — я».

Конечно, можно рассматривать и пьесу и спектакль как гипертекст, на вал которого постепенно наматываются варианты судеб многих, реальных и придуманных художников, вплоть до трагического финала самого автора «Портрета», коннотации с которым часто возникают по ходу дела. Вчитываются сюда литературные и нет тексты, очевидно мелькавшие в связи с «Портретом» в сознании драматурга и/или режиссера.

Но было бы легкомыслием утверждать, что эти краски просто выплеснуты на холст сцены в порыве экстаза. Ключевые темы трехчастной пьесы Бол прекрасно считываются в спектакле Бутусова. Так, первый акт посвящен тернистому пути художника, и здесь гоголевская мысль о «гордом внутреннем сознании» отмеченного талантом живописца, противостоящем его голодной судьбе, часто выговаривается отрывками из «Писем Ван Гога к брату Тео». Сама звукосемантика Гоголь—Ван Гог могла бы вдохновить иных на целую пьесу или поэму. Здесь же мысли о своем ремесле умершего в безвестности автора «Пары ботинок» и «Подсолнухов» звучат в первой же сцене, где художник Петров читает Чартковым лекцию о сущности их профессии, и далее Чартковы «расхватывают» этот текст на цитаты, повторяя их на все лады многократно, подобно мантрам, и эти мантры органично сопрягаются и даже смешиваются с гоголевским текстом:

«Рисование — это — уменье проломить непроницаемую стену между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь».

«Если возникает вопрос — голодать или меньше работать… выбирайте первое».

«Ты боишься заводить друзей, ты будто издали кричишь людям: „Не подходите ко мне — это даст вам лишь вред и горе!“».

«На могиле у меня напишут: „Пожертвовал искусству жизнь и ничего не добился“».

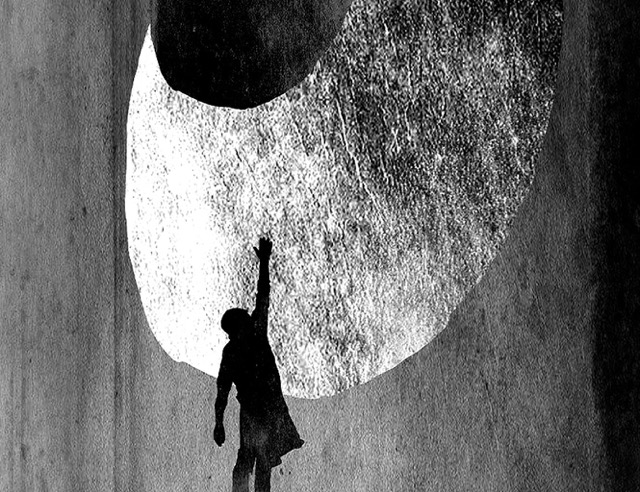

На это-то вангоговское состояние накладывается первая встреча Чарткова со Стариком: завернутый в крафтовую бумагу и перехваченный бечевкой портрет огромен, фигурка художника на его фоне слишком ничтожна, а метафора слишком прозрачна — хорошего не жди, взваливая себе на плечи непомерную ношу. Следуя за фабулой повести, мистические сцены врываются в жилище художника вместе с покупкой — одна за другой, особенно удалась режиссеру и художнику та, где, как «бред ли горячки или живое видение», на сцену выплывает шкаф, а в нем — выламывающийся из рамы гоголевский Старик, воспроизведенный почти буквально: «страшный фантом» в тюрбане и восточном халате. Однако мистический хоррор, изображенный классиком со свирепой серьезностью, в спектакле — только обманка, настоящий же дьявол — маленький, многословный, занудноватый, с портфелем, в круглых очочках — приступит к делу позже — безо всякой мистики и пугалок, ведя диалог с Чартковым, он использует инструментарий формальной логики: «…не правда ли, что тебе для исполнения замыслов требуется несколько больше денег, чем у тебя есть?» Подумалось, что именно этот Черт, там и тогда — в клетчатых штанах, мучил Ивана Карамазова, но это к делу не относится.

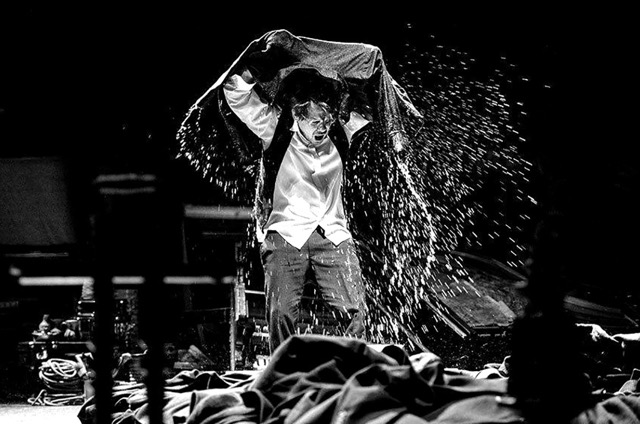

Второй акт посвящен самому процессу соблазна, здесь поначалу простирает щупальца совершенно чуждая первоисточнику Гоголя телесность: пришедшая позировать для портрета Светская дама обольщает Художника не только рассуждениями об обнаженной женской натуре, но и нагло вылезающей из расшнурованного корсета плотью, и далее — порция за порцией яд вливается в творческий организм. Каждая доза предлагается Дьяволом Чарткову не насильственно, а так, что у Художника всегда остается возможность выбора. Получив первый финансовый транш от Черта, он мог бы затвориться и посвятить себя творчеству без остатка: «На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет…», — но выбирает шум и известность. Став знаменитым, он мог бы направить силы на то, чтобы «создать образ прекраснее, чем оригинал. Любой, кто притязает создавать миры, мечтает об одном: переплюнуть Создателя». Но почему-то выбирает власть над людьми. Находясь на самой вершине людской пирамиды, обретает страсть к уничтожению чужих шедевров, финал второго акта подобен гибели цивилизации: сваленный в кучу в центре сцены культурный слой (книги, пустые рамы, бюсты и т. п.), словно кастрюля крышкой, накрыт портретом, на который водружается кукла — возможно, клон самого художника или один из его двойников. Всё, в чем/ком еще теплится что-то живое, ждет уничтожение, забвение, омертвление — именно этого жаждет Чартков, из которого вылупился тиран.

И тут, по-моему, и пьеса и спектакль радикально расходятся с повестью. Делая из талантливого, но сбившегося с пути творца деспота и убийцу шекспировского масштаба, авторы выводят спектакль в актуальное политическое поле, нагружая Гоголя непосильной, да и несвойственной для него смысловой ношей. А как же гоголевский Тарас Бульба, спросите вы? Соглашусь, тот былинный и почти что фольклорный вояка написан крупными мазками и кистью, обмакнутой в героический пафос… Однако краски «Петербургских повестей» совсем из другой палитры: здесь господствуют полутона и «легкая желтизна» соперничает с «едва заметной голубизною»… А кроме того, мне грустно, когда кто-то демонизирует и романтизирует «банальность зла»…

Но так или иначе, действие длится, и начинается третий — самый интересный по атмосфере — акт, где старого Чарткова (Шамиль Хаматов) одолевают фантомные боли: талант художника разъедает оболочку деспота, требует своего, терзает, лишает покоя, душит кошмарами, соблазняет воплощениями не оконченного когда-то шедевра — Психеи, болит, мучает, ломает.

«ЧАРТКОВ-СТАРИК. Нет. Это я не я. Нет. Я не это. Это обман. Не я. Нет. Нет».

Пришедший с затеянной Чартковым войны и потерявший на ней глаза Никита (Дмитрий Егоров) одолеваем своими призраками: мертвые дети, убиенные, замученные; так барин и слуга и коротают времечко — каждый в своем бреду. Все чаще в бормотаниях Чарткова возникает его alter ego — не имевший во рту десяти зубов бедный Петров, художник, профессор Академии, давно уже мертвый, но тревожащий беспокойные нервы. В тексте повторяется мантра об ином варианте судьбы: «из древесных ветвей выстроил он свою келью, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками…». Приходят и конкуренты: молодой живописец-карьерист, желающий написать портрет Чарткова, чтобы через этот жест поторговаться с Дьяволом и подороже толкнуть нечистому свою душу.

Подобно блуждающей по Дунсинанскому замку леди Макбет, герой трет пальцы, когда те отказываются слушаться и что-то рисовать, финальный диалог Дьявола расставляет точки на «и», Чартков понимает, что давно потерял субъектность и хитрый черт состряпал свое изображение из него самого. Так художник-творец превратился в портрет дьявола, идея эта визуально подкрепляется тем, что зеркало в раме проносится перед публикой, призывая зрителей делать фото: «Чтобы образ отразился как в коридоре зеркал нескончаемо и нескончаемо увековечен был в веках» (на второй премьере здесь раздались дружные аплодисменты).

Остроумная интерпретация повести, своеобразный конфликт субъектно-объектных отношений, полный драматизма, а порой и чрезмерного пафоса диалог творца и творения выходит еще на один уровень в финале, и это уже чисто режиссерский жест.

Еще в самом первом эпизоде спек-такля, где художник Петров, он же Учитель (Володимир Гореславец), читает вариантам Чарткова лекцию по мотивам рассуждений Ван Гога о профессии живописца, на авансцене, закутавшись в разбросанные по полу семантические доминанты режиссуры Бутусова — черные шинели (они — простите за метафору — валяются как будто сброшенные с плеч прошлых поэтик режиссера), во сне корчится художник Чартков. Учитель в качестве примера гармоничного смешения красок приводит рецепт приготовления и употребления борща. Этот эпизод ни к чему не ведет, а только вызывает недоумение, впрочем, странность эта забывается вскоре, однако следом за сакральным финалом спектакля следует профанный, когда тот же Учитель неторопливо выносит на сцену ингредиенты того самого борща, плитку и небольшую кастрюлю. Да-да, он будет варить борщ, долго, неторопливо, перформативно. Все это время Чартков, как и в начале спектакля, корчится и стонет во сне уже на голом полу, и чем дальше заходит кулинарный процесс, тем ужасней судороги: художник бьется в конвульсиях, мечется, стонет и даже кричит. Учитель же, завершив стряпню, наливает рюмочку, накладывает на ломтик черного хлеба кусочек сала и, разбудив хлопца, дает ему отведать борщика. И — о чудо. Судороги проходят от первой ложки, и петербургский художник смотрит на публику ясными глазами, как будто очнувшись от тяжкого морока. Нам бы так.

Май 2024 г.

Комментарии (0)