М. Булгаков. «Собачье сердце». Театр МТЮЗ.

Режиссер Антон Федоров, художник Ваня Боуден

Антон Федоров оставляет исторический контекст: царство грядущего хама, проводы философских пароходов и оплакивание вишневых садов — далеко за пределами мира профессора Преображенского. Границы человеческого в человеке интересуют его много больше. Оправдывает ли профессиональная слава отсутствие эмпатии? Заменяет ли харизма милосердие, когда эстетика вытесняет этику? Шарикова жалко. Профессора — нет. Дальше — детали.

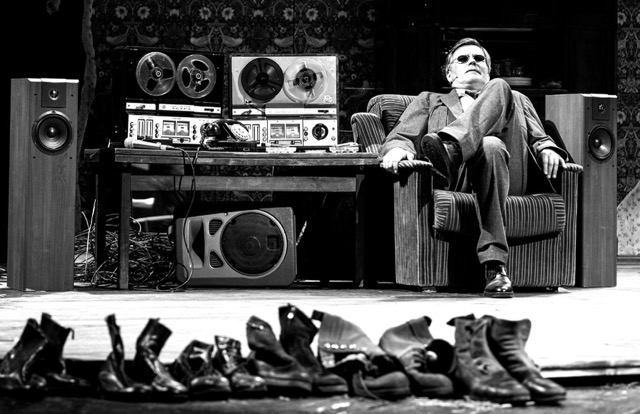

Покосившиеся стены с потертыми обоями, магнитофон с обнаженными катушками пленки, сервант с хрусталем. Пространство выцветшее, не первой свежести, что называется — из подбора. Разнорабочие без ролей выправляют стены, выставляют свет, проверяют звук. Блуждает по сцене, собирая кусочки корма, живая собака. Лохматый пес (Граф) смотрит в зал почти осознанно, чуть ли не выразительно, вот только челка мешает (зритель бесповоротно подкуплен на оставшиеся два часа без антракта). Так выстраивают съемочный павильон в ожидании мотора, в ожидании главного героя, важной «звезды».

«Мне надо пять сахара, два лимончика, и поехали» — а вот и он.

Сценографические руины не влияют на буржуазное изобилие быта. За стенами — хоть потоп. А здесь продолжают звать прислугу колокольчиком, «обЭЭдать» по часам супчиком с копченостями и пускать сигарный дым под симфонии Скрябина. О самодостаточности и достатке этого мирка свидетельствуют и алюминиевые ведра, в которые горничные Зина и Дарья Петровна собирают остатки еды с барского стола. Это ж сколько нужно есть и не доедать, чтобы отходы — ведрами? А за окнами и где-то сверху — безымянные мизерные люди мешают слушать патетическую классику раскатистым русско-народным «Калинка-малинка». Челядь, чернь. До того докатились, что по мраморной лестнице в грязных калошах! Нет, возмущается профессор, пора вещи собирать, придется уезжать.

ПРИЕМ СЛОМАННОЙ РЕЧИ. Спектакли Федорова — бисероплетение. Речь не эквивалентна мысли, слово цепляется за слово, они слипаются в кашицу во рту артиста. Там, где должен быть текст, — шебуршание звуков, обрывки фраз. «Что вы все мямлите?!» — эту претензию Преображенского к прислуживающему Федору можно смело обратить к постановочному стилю вообще. В отличие от предыдущих спектаклей Антона Федорова, в «Собачьем сердце» прием сломанной речи распространяется на всех героев только первые десять минут, потом всецело оседает в горничной Зиночке. Актриса Алла Онофер играет хрупкого юркого домашнего питомца, клубится у ног хозяина (может, и ее когда-то из болонки преобразили в дамочку?) и за весь спектакль произносит лишь одну членораздельную фразу: «Выдрать бы его (Шарикова) как следует разочек!» И говорит она это так сладострастно, что задумываешься: а не драли ли в прошлой жизни и ее?

ИРОНИЯ НАД ТЕАТРОМ. Спектакль задает правила игры с первой сцены: будет импровизационно легко, иронично смешно и условно-театрально. Узнаваемой чертой режиссерского стиля давно стала ирония над самой плотью театральности. Всему «театрашному», красивостям и неестественностям сцены Антон Федоров противопоставляет неуклюжее, нарочито нелепое. Вместо чеканной дикции — птичье звукоподражание. Вместо выразительной мизансцены — актеры на корточках спинами к залу (так фотографируются с очнувшимся подопытным профессор и Борменталь). Вместо иллюзии реального мира — откровенное подчеркивание фейка, театр швами наружу. Режиссер опрокидывает пафос, но при этом не позволяет комикованию комкать переживание, ироничность не обезличивает трагичности.

МЕТАТЕАТРАЛЬНОСТЬ. Федоров пишет свою пьесу поверх повести Булгакова, но все булгаковское сохраняя, Булгакову свойски подмигивая и при этом держась на некоторой дистанции. Это универсальный ход: расхожую театральную фразу открыто назвать штампом, иронично сославшись на первоисточник («Разруха не в клозетах, разруха в головах — это еще Булгаков написал»). Текст спектакля испещрен театральными метками, цеховым юморком, хештегами для посвященных. «Раз, два, три, с Богом», — приступая к операции, пародируют герои традицию театральных актеров браться за руки перед началом спектакля. Вбирая в себя упоминание и «Дамы с собачкой» (в устах Гордина, сыгравшего там главную роль, это особенно комично), и «Собаки на сене», и известных московских театров, спектакль становится таким метатекстом, что сближает повесть Булгакова с его же «Театральным романом».

СОМНИТЕЛЬНОЕ СВЕТИЛО. Каков профессиональный статус Филиппа Филипповича Преображенского в исполнении Игоря Гордина, долго остается неясным и не особо важным. Обаяние его, эгоцентричный магнетизм работают вне регалий. Очевидно одно: Преображенский — человек искусства. Позирует перед софитами, разминает дикцию, сыплет цитатами и отсылками к мировому театру. Тягучая пластика человека, никогда никуда не спешащего, всегда и везде обслуживаемого, не привыкшего ждать и повторять дважды. Преображенский здесь — сытый столичный бомонд, столь же далекий от науки по омоложению человечества, сколь от бытовых вопросов по очистке клозетов.

Шутки шутками, а врачебные компетенции этого барина всерьез вызывают сомнения. К обожженному боку собаки он подходить брезгует, от первых шагов Шарикова (Андрей Максимов) падает в обморок, не только немецкого не знает, но и названий инструментов для трепанации черепа. Он и сам этого не скрывает: «У нас есть доктор какой-то?», «Вы оперировали когда-нибудь? — Я нет», — подкидывает реплики ассистенту. И на конференции с докладом о прорыве в науке выступает тоже Борменталь (Илья Шляга). А что делает профессор? Попыхивает сигарой, любит музыкальные паузы, смотрит на падающий снег. Умывает руки не перед операцией, а при любом удобном случае и напивается в решающий момент.

После крупного плана в первой сцене режиссер, кажется, делает все, чтобы персонаж этот, вопреки актерскому масштабу Гордина, удалялся от зрителя все дальше и не вызывал ни симпатии, ни сочувствия. Мизансценически актер так прочно вмонтирован в дальний план, так отстранен от движения сюжета у авансцены, что «подводные течения» роли, «былое и думы» его профессора практически сливаются с фоном. Медицинская слава Преображенского закадровая и мифическая. Самовлюбленность же, неприязнь к людям вообще проявлена здесь и сейчас.

Если в начале Гордин создает образ пленительной богемы (даже первые Шариковы мысли вслух «гениальный человек, Бог»), то дальше все больше вылезают его сердечные дисфункции. Профессор не считает нужным запоминать имен не только мимо проходящих Швондеров (Шариков, напротив, подчеркнуто и многократно называет его Вилен) и собственных пациентов, но и Федора (Илья Созыкин), который служит ему много лет. Шестнадцать копеек для прогулки он бросает Зине на пол, через спину, чуть не в морду и в целом не держит ее за человека, отдавая объедки со стола. Патетическая музыка Скрябина вызывает слезу, а оголенный, беспомощный человек (пусть и лабораторного происхождения) с раскроенным его же руками черепом… а изнасилованная Шариковым Зина с окровавленным носом — нет. Может, это и не профессор вовсе, а хамоватый актер-пенсионер, замкнутый в своем нездоровом мирке и одержимый идеей сыграть роль Франкенштейна? А все остальные — лишь его воображаемые декорации?

«ШОУ ТРУМЕНА» НАОБОРОТ. Примечательно, что способность вскрывать постановочные швы спектакля, обнаруживать театр в театре, выходить из предлагаемых обстоятельств роли и иронизировать над ними, бросать репризы на радость залу дарована только герою Гордина. Попросить Федора переговорить реплику, сделать ему, как рабочему сцены, замечание, что не там поставлена мизансценическая метка, запретить Борменталю выражаться («у нас все-таки детский театр»). И это — зона импровизации Игоря Гордина, набор шуточек вариативен от показа к показу. Остальные же герои зацементированы в реальность пьесы и периодически дают сбой. В проходной момент речь вдруг зацикливается на случайном бессмысленном слове. Шарикова заклинивает на реплике «искали-искали, искали-искали», когда он делится радостью, что нашел себе имя в собачьем календаре. Борменталя клинит на собственном имени в момент записей о ходе эксперимента на пленку. Дарью Петровну — на радостном возгласе «пошел — ишь пошел» в адрес взрослеющего детеныша. Сбой матрицы становится знаковым только на слове «война» у бесполой товарки Швондера Вяземской (София Сливина). Шариков отказывается идти в армию, и та срывается в истерично-хриплые наступательные повторы «а вдруг война?!». Знаково — потому что аналогичное зацикливание случается в спектакле Федорова «Где ты был так долго, чувак?». В одной из сцен хрупкая Нина пытается научить иностранца произносить это слово (у того получается только «Why now») и выходит к залу с причитаниями и перечислениями личных примет зрителей: «Как же мы без очков вот этих переживем, без шарфика вот этого переживем, без кулончика переживем». Преображенского не сбоит, потому что он и есть создатель этой матрицы. Демиург запустил эксперимент и самоустранился в беспристрастное наблюдение, довольно быстро почуяв провал. Такое шоу Трумена наоборот.

ВЕЧНОЕ ВРЕМЯ. Если принять за главную тему спектакля то, как эстетика вытесняет этику и естественное сострадание атрофируется в угоду искусственной экзальтации в отдельно взятом человеке, то время за окном становится неважным. Более того, спектакль подчеркивает разницу времени внешнего и внутреннего.

Время внутреннее — ясно и точно. Его фиксирует Борменталь на магнитофонную пленку. Эксперимент начался 23 декабря, завершился 7 апреля. Мир Преображенского закапсулирован и сконцентрирован на себе, потому и время внешнее, проявленное в деталях, — сбито и неконкретно. Такая семикомнатная квартира с остатками былой роскоши нашлась бы и в доме на Пречистенке в середине 1920-х, и в сталинской высотке 1950-х, и в стилизованном под ретро лофте 2020-х. Потому так спонтанно, без претензий на концепцию, миксуются в спектакле приметы окружающего мира: мелькает в дверном проеме видеофон современных московских дорог, за кадром доносится лошадиное цоканье по мостовой, Борменталь снимает ход эксперимента на пленочную «мыльницу», Преображенский критикует листание ленты социальных сетей. Упоминание 1925 года факультативно, исторический фон в своей необязательности равен периодически падающему снегу или маркам проезжающих на видео машин. И в этом — одно из принципиальных отличий спектакля Федорова от предшественников в искусстве. Он вынимает свое «Собачье сердце» не только из исторического, но и из культурного контекста. Не вступает в полемику ни с хрестоматийным фильмом Бортко, ни со знаковым для этой сцены спектаклем Генриетты Яновской 1986 года. Пишет свой незамысловатый подстрочник, который чужд идеологическим оппозициям, социальной сатире и драматическому катарсису. Не время важно, не судьбы народа — автономный от большой истории человек в своей неприглядной оголенности и бесповоротной испорченности. Да и время такое, что не отразишь на сцене без угрозы УК, пауза без продыха и срока годности.

ИЗ ЖИВОГО В ЖИВОЕ. Самое интересное в постановочных возможностях повести — механизм перехода из собаки в человека. В недавнем спектакле Романа Габриа «Собачье сердце» в новосибирском «Красном факеле» актеры держатся на ПФД и «по правде» долго, в мельчайших подробностях воспроизводят и комментируют сцену в операционной: орудуют над чучелом собаки тампонами, зажимами, медицинскими терминами (у спектакля есть даже хирург-консультант). Но долгое зрительское ожидание заканчивается ничем — у миски сажают неказистую игрушечную собачку (живой пожилой Шариков и душа его в виде Клима Чугункина появятся много позже). Правдоподобие процесса приводит к мертвому результату. У Федорова же в откровенном театральном аттракционе из живого рождается живое. Как только лохматый пес в шейном бандаже-воронке под руководством Борменталя прыгает на стол, на другом конце сцены Швондер (Антон Коршунов) с деловитым видом завхоза вырубает свет — ресурсы экономить надо! И дальше пятьдесят секунд чистого зрительского счастья: в полной темноте и сумятице шебуршат хаотичные реплики артистов — как бы забыли выключить микрофоны, и прерывает их дружный хохот зала — абсолютная победа условного театра, этим правилам игры зритель готов бы отдаться на остальной путь спектакля. Оттого и безусловная физиологичность новоявленного Шарикова-человека становится столь ошеломляющей.

ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕРЕЗ МУЧЕНИЯ. В спектакле, чуждом постановочному эффекту, сцена «вылупления» человеческого детеныша эффектна до жути. То, что делает Андрей Максимов, достойно отдельного материала «актер в роли». «Полное выпадение шерсти за семь дней», — комментирует Борменталь, и Зина демонстративно вытаскивает шкуру былого пса из картонной коробки на авансцене (совершенно магическим образом коробка с человеческий рост долго остается незамеченной прямо под носом у зрителя). Вырывается нога, выгибается нагая спина, вскакивает человеческая фигура в набедренных бинтах. То сбиваясь с неустойчивых ног на четвереньки, то снова восставая в человечью вертикаль, создание мечется по сцене. Тяжелое псиное дыхание обнажает воспаленно-красный язык. Мучительно неудобно, ничего не понятно, и ужасно хочется пить! Обрывки прежнего мира вырываются изо рта непривычными после лая звуками «иная», «ужуй». Он виляет хвостом, которого нет, и фантомные боли заставляют метаться по сцене снова. Ему больно, его жалко. Но не этим двоим. «На меня!» — автоматизированной командой подзывает Шарикова Борменталь. Не погладить, не обезболить — ослепить вспышкой фотоаппарата. Цинизм ученого ума не признает чувства в лабораторной крысе. Сцену образует контрапункт: их, экспериментирующих, искусственное и комичное сталкивается с его, подопытного, живым и страдающим. И высекает трагедию.

Очеловечивание через мучения Андрей Максимов создает на двух уровнях. Раскоординированную вследствие наркоза пластику животного актер соединяет с плывущим сознанием и непослушным языком человека, приходящего в себя после инсульта. В его физическом рисунке ноль карикатурности, ноль спекуляции уродством. Только точное наблюдение за натурой и фиксация эмоции через тело. За время спектакля его Шариков зримо проходит по ступеням эволюции, как на картинке к теории Дарвина. От мечущегося на четвереньках почти голого новорожденного Шарикова — через пластику человека с ДЦП, тяжеловесно волочащего на костылях подвернутые ботинки, — до прямоходящего и вальяжно сидящего позера в мехах и кожаных перчатках Шарикова — начальника очистки ближе к финалу. Правдоподобие остаточных повадок животного артист сочетает с жалкими человеческими замашками, скопированными Шариковым со своего «папаши». И гибрид этот вызывает жуткие смешанные чувства отвращения и жалости одновременно. Такое актерское преображение способно завербовать в веру театра даже юных фанатов Андрея Максимова по сериалу «Слово пацана».

ПАПАША НЕ ЛЮБИТ. Актер очень внятно протягивает через спектакль лейтмотив роли Шарикова как детдомовского ребенка, взятого в семью младенцем, а возвращенного обратно подростком, как только повылезали неугодные гены. Как эволюционирует тело, так видоизменяется и сознание взрослеющего детеныша. Максимов точно отыгрывает все стадии этого взросления: подражание — слияние — сепарация — бунт. Отталкиваясь от первого импульса восхищения своим создателем, Шариков произносит «папаша» и, как ребенок, пытается подражать ему в движениях, манерах, словах («о, как ножку заплел!»). Как ребенок, ждет внимания и прикосновения: и присядет рядом, и голову под руку подставит погладить, и ловит каждое слово. За случайно брошенное Преображенским «интересно» (равное «отвяжись») хватается как за возможность диалога: «А! Тебе интересно? Папаша». С забинтованной головой — почти Костя Треплев после первой попытки застрелиться, чтобы только мама обратила внимание. Но, в отличие от Кости, этот детеныш родительского прикосновения так и не дождется. Брезгливость и страх — это все, чем движим, точнее — обездвижен Преображенский. Прилипает к стене, вжимается в кресло при малейшем приближении Шарикова. Ни сострадания, ни ответственности за не прирученное даже — за собственноручно созданное. «Я великий ученый. Передо мной тупая безнадежность» — он так и не слезет с этого конька.

Даже в сцене сборов Шарикова на прогулку не дрогнет его профессорское сердце. Не замотивированного на театр (там одни разговоры), Шарикова собирают в цирк (там — слОны). Женщины тетешкаются с двухметровым детиной, как с пятилетним, в общем, ментально ему так и есть. Надевают шапку-ушанку, заботливо напяливают варежки. «Жених, ну прям жених!» — кудахчет Дарья Петровна (Екатерина Александрушкина). К этой крохе человеческого проявления в свой адрес Шариков просит еще одну: за ручку! возьми за ручку! — тянется он к Борменталю и не двигается с места, пока тот нехотя не снисходит.

НАСИЛИЕ. Не превращая это в слезодавилку, режиссер тем не менее делает все, чтобы очеловеченного пса было жалко. Достигается это контрастными антитезами. Они все защищенные — в мехах, перчатках, фартуках. Он один долго остается почти голым, израненным, с забинтованной головой. Эмпатия к внутренней трагедии Преображенского — идеологическая, умозрительная, книжная. Он предъявлен в своем закостеневшем человеческом результате. Эмпатия к Шарикову — чувственная, нагнетаемая зримым переживанием его взросления. Насилие, направленное на Шарикова, всегда осознанно и публично. В воспитательных целях устраивает трепку «папаша» за кражу червонца. В карательных целях забивает ногами (кажется, до смерти) Борменталь — за домогательства к Зине. Насилие от Шарикова — закадрово и инстинктивно. Где-то там остаются пострадавшие от него и Зина, и кошка, и укушенная дама. Воочию на сцене только выстрел из револьвера, но и он спонтанно. Шариков долго ищет в штанах «какую-то штуковину», палит наотмашь, в пустоту. Не террор это, а крик отчаяния, как подростковый суицид. «Не надо! Давайте обедать! Не надо так!» — мечется по сцене Шариков, окруженный своими испытателями. Он уже не голый, он уже освоил человеческую речь. Но теплее, понятнее, счастливее не стало. И эта агония зеркально рифмует сцену с началом, когда Шариков только пытался встать на ноги, закольцовывает путь героя. «Не надо так! Я же разрешения не давал! Вы же сами мне голову раскроили!» — не науськивания Швондера, не хамская жажда власти вкладывают револьвер в руку Шарикова, а подтвержденное средой «исходное событие»: папа меня не любит. Кажется, в неудавшемся эксперименте виноваты не гены Клима Чугункина, а простой парадокс: очеловечивают не скальпелем и дрессурой — сердцем, которое тут у всех в дефиците.

ПРОЩАНИЕ. Сцена обратного особачивания становится практически восхождением Шарикова на Голгофу. Борменталь, к финалу окончательно превратившийся в бездушный медицинский механизм, голосом робота отдает команды, торопит Шарикова раздеваться. Профессор, бросив безвыходное «готовьте к операции», в очередной раз самоустраняется. Мир погружается во мрак и тишину. Оглушенный собственной выходкой с револьвером, поваленный с ног выстрелом Федора (именно этот тихий бородатый разнорабочий в шапочке всех и спасает), Шариков виновато озирается по сторонам, судорожно ищет взглядом «папашу» — за помощью, за защитой, за прощением. Вмиг испаряется все смешное с тела спектакля, все собачье из тела Шарикова. Крупным планом — уязвимый испуганный брошенный человек. Пастернаковское «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси» беззвучно витает в воздухе. Чужие холодные руки уже стаскивают с него последние человеческие одежки, а он, не сопротивляясь, все лепечет в надежде: «Филипп Филиппыч… Филипп… Папаша? Паап!» «Но продуман распорядок действий…» — застегивается под горло игрушечный собачий костюм, «И неотвратим конец пути» — но не заслоняет настоящей человеческой трагедии.

ПРОЩЕНИЕ. Столь логичное и долгожданное «прости, мой хороший» профессор говорит Шарикову, уже возвращенному в собачье немое бытие. Сколько в этом «прости» правды, а сколько страха за собственную жизнь? Показательное ли это выступление перед Швондером, предъявляющим ордер на арест, или робкий признак его сердечного преображения? В финале Преображенский не столько исправляет профессиональный провал, сколько скрывает свой человечий изъян. Шарикова зашивают обратно в шкуру не потому, что тот угрожает миру. А потому, что своим существованием высвечивает ошибку, которую невозможно исправить: человеческое сердце — самое паршивое из существующих.

Май 2024 г.

Комментарии (0)