Пожалуй, сама идея возникновения «Грозы» на оперной сцене звучит… неожиданно.

В истории русской оперы самыми громкими названиями на сюжеты драм Островского стали «Вражья сила» (1867) по пьесе «Не так живи, как хочется» — композитор А. Н. Серов, «Воевода» (1869) — пьеса, которая превратилась в либретто для молодого П. И. Чайковского (его первые шаги в опере), и, конечно, «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.

Интересно, что Чайковский мечтал о «Грозе». Но они — великий сюжет и гениальный композитор — разминулись.

Сблизившись с Островским зимой 1866/67 года в Артистическом кружке, Чайковский обращался к нему с просьбой написать либретто. Но драматургу пришлось отказать, поскольку в это время над оперой «Гроза» уже работал композитор Владимир Никитич Кашперов.

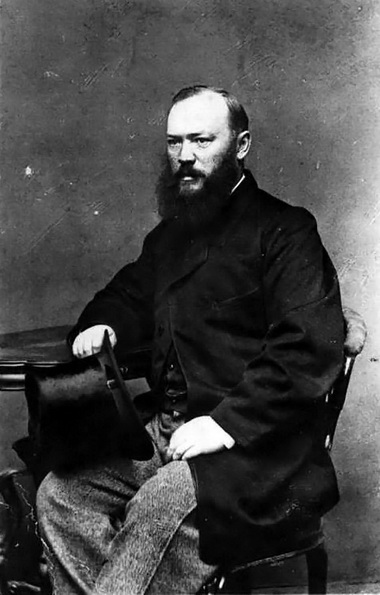

Произведения Кашперова сегодня прочно забыты. Его фигура практически никогда не является самостоятельным предметом исследования, как правило, она становится интересна в связи с другими личностями. В откликах на творчество В. Н. Кашперова и в трудах, где он упоминается, его композиторский талант часто ставится под сомнение. Так, А. А. Гозенпуд выносит ему довольно жестокий приговор: «Кашперов был и оставался дилетантом, преувеличивающим свое дарование и более чем критически относившимся к творчеству других композиторов». Вероятно, мы не имеем дело с непризнанным и незаслуженно забытым гением, тем не менее известно, что его дарование привлекало многих из тех, чей вклад в русскую культуру сложно переоценить. Среди них М. И. Глинка, И. С. Тургенев, Н. П. Огарев, А. С. Даргомыжский и, собственно, А. Н. Островский.

Свой композиторский путь он начинает с романсов на стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, Ф. И. Тютчева и др. Огарев, на чьи стихи Кашперов также писал романсы, подскажет ему сюжет для его первой оперы и сам же будет либреттистом. Этим сюжетом станут «Цыганы» Пушкина. Опера эта никогда не ставилась, а ее рукопись не сохранилась. Однако известно, что этот дебют Кашперова был оценен самим Глинкой, который, ознакомившись с партитурой, взял молодого композитора к себе в ученики. Это было уже в Берлине. Кашперов учится у Глинки оркестровке и фуге, между ними складываются близкие, дружеские отношения. В своих письмах Глинка обращался к нему «Figlio carrissimo», что значит: «милый сынок». Когда Глинка был тяжело болен, Кашперов практически безотлучно был с ним. В феврале 1857 года учитель скончался фактически на руках ученика.

После смерти Глинки Кашперов отправляется в Италию, где пробудет вплоть до 1865 года. Там им написаны оперы «Мария Тюдор» (1859), «Риенци» (1863) и «Консуэло» (1865) на сюжет одноименного романа Жорж Санд, которые имели некоторый успех на итальянской сцене. Узнав об успехе «Марии Тюдор» в Милане, Кашперова поздравит Тургенев, дав ему фактически благословение: «Идите вперед, пишите как можно больше, овладейте собой, своим искусством, всеми его трудностями и тайнами, сценой и ее условиями — и тогда являйтесь в Россию и сделайтесь наследником Глинки, подарите нам живую русскую оперу!»

И действительно, практически на протяжении всей своей творческой жизни Кашперов стремился к созданию оперы на русский сюжет, он всегда был в непрерывном поиске литературной основы и либреттиста. В его воображении рождались грандиозные замыслы, многим из которых не дано было осуществиться. Им задумывались опера «Пугачев», «Фрол Скобеев», «Беглый рекрут» (по-видимому, первый опыт сотрудничества Кашперова с Островским). В одном из писем к Тургеневу даже проскальзывает мысль создать оперу на сюжет «Отцов и детей» с перенесением действия в другую эпоху. К невоплощенным же относится неоконченная опера «Сват Фадеич» по одноименной пьесе Н. А. Чаева, либретто которой писал Островский.

После возвращения на родину Кашперов таки создаст три русские оперы, которые увидят свет: «Гроза» (1867), «Боярин Орша» (1880) и «Тарас Бульба» (1887), — ни одна из них не продержалась на сцене долго и не получила статуса выдающегося произведения. Но «Гроза», в отличие от остальных опер, не прошла незамеченной, что связано, конечно, с именем Островского.

Прежде чем обратиться к «Грозе», Кашперов и Островский работали над созданием «Воеводы». Сюжет этот был выбран композитором потому, что подходил «к имеющимся певцам», но сам по себе у него энтузиазма не вызывал. Да и Островский почему-то медлил с написанием либретто и «отнекивался» от этого сюжета. В конце концов композитор и драматург оставляют «Воеводу» и переходят к созданию «Грозы».

Островский был либреттистом не только для Кашперова. Им написаны либретто «Вражьей силы» Серова и первого акта «Воеводы» Чайковского. Работа над всеми либретто развернулась в 1860-х годах, когда драматург пробует себя в жанре исторических хроник.

Островский писал либретто в новой для себя форме — стихотворной.

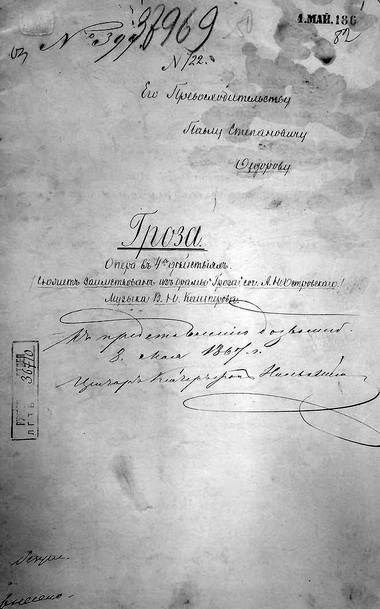

По-видимому, либретто «Грозы» было закончено Островским не позднее весны 1867 года, так как 8 мая оно уже было дозволено цензурой к представлению. В сентябре начались репетиции оперы в Мариинском театре.

Островский переносит действие оперы, все происходит не в маленьком купеческом Калинове конца 1850-х годов, а «в большом торговом городе на Волге в XVII веке». У этого вполне очевидные причины. Было бы неестественно наблюдать, как люди в современных костюмах поют бельканто, для восприятия оперы в 1860-е годы требовалась «дистанция». Кроме того, именно век узорочья как нельзя лучше подходит для создания зрелищности, присущей оперному театру. Колорит этого времени и поныне считается колоритом «русскости» и сказочности.

Опера состоит из четырех действий. Островский исключил второстепенных персонажей: Кулигина, Феклушу и сумасшедшую барыню. Драматург сосредоточил внимание на любовной линии и отказался от многофигурности собственной драмы.

Основные персонажи живут одним домом. В афише Дикой обозначен как «богатый торговый гость», а Борис — его сын. Судя по всему, в доме Кабановых они — постояльцы. По-видимому, этим Островский старался обеспечить лаконизм действия, требующийся для оперы. Поэтому же он начинает действие сразу со сцены проводов Тихона, в которой, в отличие от драмы, заняты

Борис и Дикой. Здесь уже заметно, как отличаются герои либретто от характеров в пьесе.

Дикой уже не самодур, который взрывается по любому поводу и «дышать не может». В опере он лишь единожды поддакивает Кабановой, наставляющей сына, а в полуразрушенной галерее ополчается на жителей посада, которые посмели сказать, что в геенну огненную попадают люди всех сословий и званий. В остальном же характер Дикого вполне мирный. Его напутственные слова уезжающему в Москву Тихону звучат по-отечески ласково:

Т и х о н

(прощаясь с Диким)

Ну, прощай, Савелий, дядя!

Д и к о й

Не заплачь, на баб-то глядя,

Ну, живи в Москве смирнее,

Да веди себя скромнее,

Да вернися поскорее.

В либретто именно Дикой (вместо Кулигина в драме) находит Тихона, убитого горем после признания Катерины. Он сообщает Тихону, что его жена ушла из дома, и он же… бежит вместе с ним ее искать. Сложно узнать в этом герое стихийный образ «воина-ругателя».

Иной здесь и Борис. В отличие от Бориса в драме, он более предприимчив и расчетлив, чуть ли не сознательно решает воспользоваться отсутствием мужа Катерины. В сцене проводов Тихона после его стихов, выражающих страдание («Что же делать, как же быть?? / Лучше бросить, позабыть. / Что досталося другим, / Не зови того своим») сразу идут следующие строки: «Мне давеча Варвара посулила / Замолвить за меня словечко ей». По ремарке, в один из моментов, когда Кабаниха дает наставления Тихону, Борис и Варвара шепчутся. Это волей-неволей придает ситуации странный оттенок запретной, едва ли не кулуарной любовной интриги.

После того как была раскрыта тайна отношений Бориса с Катериной, Дикой усылает сына в Архангельск вести торговые дела. Но тот, видимо, так никуда и не уезжает, потому что в финале он вместе со всеми оплакивает возлюбленную.

Тихон в либретто меньше напоминает рохлю, который в пьянках находит спасение от мертвящей косности кабановского дома. Он смиренно повторяет за матерью наказы жене, но в расставании его с Катериной нет того напряжения, что есть в пьесе. В драме — нестерпимое, отчаянное стремление хоть на время улизнуть от суровой опеки маменьки. В либретто же все это стремление сводится к стиху: «Приходится, Катя, с тобою расстаться / Да хочется тоже, — уж надо признаться, — / На волю пожить, погулять». Тихон уезжает не от «кандалов», не от гнета бежит. Он настроен миролюбиво, трагедии не предвидит, прощаясь с домочадцами, обещает привезти сестре гостинцев, а в какой-то момент даже подшучивает над Борисом.

Кабанова в либретто появляется лишь в сцене проводов, в сцене покаяния Катерины и в финале. Реплики ее близки по духу ее репликам в пьесе. Из-за того, что были исключены значительные для этого персонажа эпизоды, образ матери семейства кажется более схематичным.

Для Катерины в пьесе счастливой жизнью была жизнь до замужества, до вхождения в дом, где всё то же, что и в девичестве, только «из-под палки». В либретто же ее светлые воспоминания охватывают и брак с Тихоном: «Бывало я резвилась и шутила, / Да распевала песенки порой, / Я мужа так же, как и всех, любила, / Да и любви не знала я другой». В драме она томится в доме свекрови, в либретто замужество для нее становится тюрьмой именно тогда, когда она познаёт настоящую любовь.

Стих Островскому давался с трудом. Пытаясь перевести чувства Катерины из прозы в поэзию, автор становится наивнее, многое упрощает. Так, Катерина терзается при отъезде Тихона: «Я гибну, я гибну, мне сердце пророчит, / Само мое сердце погибели хочет».

В сцену грозы перед признанием Катерины Островский вводит хор за сценой, вероятно выражающий божью кару, потому что после грохота грома этот невидимый хор поет следующее:

С самой юности моей

Стал я жертвою страстей,

Но Господь мне заступленье,

Он укажет мне спасенье.

После этого снова раздается гром. Позже Катерина, встав на колени, повторит те же строки (но от своего лица) вместе с хором.

Наивное морализаторство по поводу случайного адюльтера, конечно, далеко от оригинальной драмы.

Поэтичность языка драм Островского сродни русской песне. В либретто драматург воплощает эту музыкальность впрямую, используя народные песенные мотивы. Здесь хор женской прислуги Кабановых плачем провожает Тихона: «Уезжает голубчик / На чужую сторонку, / Оставляет голубчик / Дома нас сиротами. / Ах, ахти, гореванье!»

Разгульный, лихой характер Варвары автор подчеркивает задорной песней, которую она заводит, отдав ключ от калитки Катерине.

В сцене свидания в овраге хор за сценой затягивает бурлацкую песню. Автор таким образом пытается придать сцене эпическое звучание, оживить силу, восстающую против неволи. Но здесь песня бурлаков воспринимается, скорее, как дань русскому колориту, поскольку предшествующий ей текст дуэта Катерины и Бориса не передает сложной поэтической палитры чувств влюбленных, которые, презрев преграды, решились встретиться.

Финал драмы «Гроза» — падение власти Кабанихи. Катерина разрушила косный мир Калинова: «Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!» В либретто эта реплика перефразирована в стихи, которые вложены в уста Кудряша и, почему-то, Бориса:

Вот Катерина! Вот, смотрите,

Хоть вы простите, хоть казните,

Здесь перед вами только тело,

Душа на небо улетела

Зрить судию на небесах,

Который милосерд и благ.

После этого следуют ламентации Тихона, Бориса, Варвары и Кудряша, в которых они обличают Кабанову. Первым начинает Тихон: «Нет, мало мы тебя любили, / За что тебя мы погубили? / Но погубил тебя не я, / А погубила мать твоя».

За ним остальные по очереди пропевают тот же стих с незначительными отличиями (у Варвары в последних двух строчках: «У нас такая, знать, семья, / Тебя сгубила мать твоя», у Кудряша: «У вас такая, знать, семья, / Тебя сгубила мать твоя». Кабаниха, однако, успевает возразить дерзкой молодежи: «Нет, много вы ее любили! / Вы тем себя и погубили. / Нет, погубила вас не я, / А губит воля вас своя».

С этим эпизодом связана единственная цензорская правка: вероятно, ощущая двусмысленность словосочетания «мать твоя», цензор предписал поменять в нем слова местами, а возле на полях бисерным почерком вывел: «заменить другими словами». Слова местами поменяли (однако реплика Тихона почему-то осталась нетронутой): вместо «мать твоя» — «твоя мать». Конечно, можно долго рассуждать, стушевало ли это изменение эффект двусмысленности, но, главным образом, из-за него пострадали рифмы финальных стихов. В конечном варианте фраза Бориса звучит так: «Но погубил тебя не я, / А погубила твоя мать!» — стих потерял стройность. Аналогично у Варвары и Кудряша: «У нас такая, знать, семья, / Тебя сгубила твоя мать».

Завершается действо всеобщим хором: «Здесь перед нами только тело, / Душа на небо улетела / Зрить судию на небесах, который милосерд и благ».

Стихотворная форма, новая и еще довольно чуждая Островскому, зачастую выглядит в либретто неловко, что во многом снижает историю, обессиливает ее.

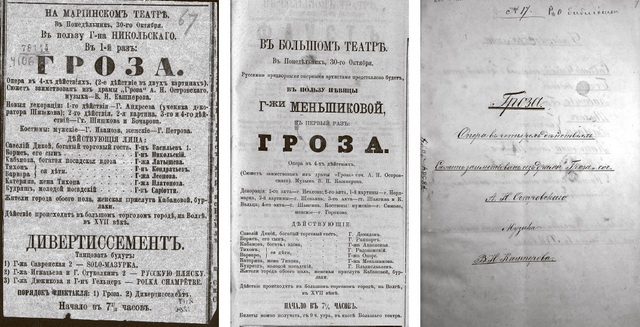

Премьера оперы состоялась 30 октября 1867 года одновременно в Мариинском театре в Петербурге в бенефис Ф. К. Никольского, исполнявшего партию Бориса (тенор), и в Большом театре в Москве в бенефис А. Г. Меньшиковой, исполнявшей партию Катерины (лирико-драматическое сопрано).

Критика отнеслась к опере отрицательно. В особенности музыку Кашперова многие находили несовершенной. Рецензенты практически единодушно признавали ее итальянизированной, несовместимой с русским сюжетом. В отзывах на оперу часто подчеркивается гротесковость этого соединения. Ц. А. Кюи писал: «музыкальное блюдо из русских щей, перемешанных с итальянскими макаронами». Он же: «Кабанова у него сделана комически. В первом действии, в тяжелой сцене расставания, когда эта бездушная деспот-старуха пилит и Тихона, и Катерину, в оркестре сплошь идут комические, веселенькие трепачки». Кюи называет «Грозу» «одной из жалких опер, какие только существуют», при этом хвалит либретто: «Если и забыть о драме, то нельзя не согласиться, что либретто выкроено из нее весьма удачно. В каждом действии есть сцена потрясающая».

Резко критиковал оперу А. Н. Серов в своей газете «Музыка и театр». Он говорил, что Островский в либретто обесцветил характеры Кабанихи и Дикого, без которых невозможна сама ситуация «Грозы», но что характеры эти вообще «плохая пожива для музыки», они «прозаичны в крайней степени».

Вышедшая в журнале «Искра» хлесткая анонимная пародия «Итальянец в Калинове, или Опыт переложения хорошей прозы в дурные стихи с посредственным наигрышем», имеющая подзаголовок «недоконченное оперное либретто», была написана в подражание оперному сценарию. В афише Савелий Дикой назван «комическим оперным стариком», Борис — «его сын, итальянец», Кабанова — «комическая старуха», Тихон — «угрюмый баритон», Варвара — «развеселый контр-альт», Катерина — «темная личность». В афише же сказано, что «действие происходит в XVII веке, в русском торговом городе, на границе Италии». Кабаниха здесь, наставляя сына, поет «на голос куплета из водевиля „Кавалерист-девица“», Дикой пишет стишки в альбом беззаботному Тихону, в то время как итальянец Борис «все время держится по правую сторону сцены, подальше от русских». Катерина же говорит прозой, постоянно ссылается на Добролюбова, досадуя, что стихи не могут выразить всю сложность ее чувств. На это развеселая Варвара пытается освободить Катерину от иллюзий и вернуть ее в их милый, нелепый, незамысловатый мирок: «Поди ты к чорту со своим Добролюбовым! Нешто не понимаешь, что теперь никому нет дела до твоего Добролюбова! Островский-то, чай, позабыл о нем. А мой Кашперов, так тот, поди-ко, и не слыхивал ни о каком Добролюбове. Да что ты! Нешто мы здесь всурьез драму играем, что ли? Чай, просто куплетцы поем для господской забавы. Ну тебя, смешишь только. (Серьезно.) Слушай: Ай люли-люли / До, ре, ми, фа, соль! / В пьесу всё вали, / Лишь бы вышла роль, / Хоть ледящая, / Лишь бы новая, / Подходящая, / Дишкантовая, / Ты глупа, мой свет, / Как немногие, / Не взойдет в куплет / Психология. / Делай штучки ты / Театральные / И забудь мечты / Идеальные».

«Гроза» Кашперова вскоре сошла со сцен обеих столиц. Больше она нигде не ставилась. Известно, что при встрече в 1883 году с М. М. Ипполитовым-Ивановым Островский рекомендовал ему «Грозу» для исполнения в Тифлисе. Но тот ответил на предложение молчанием.

Создавая либретто, Островский всецело доверяет композитору, оставляя на его долю создание ткани истории, ее драматического наполнения. Он отводит себе скромную роль, лишь натягивает холст на подрамник для другого художника. Островский щедро отказывается от тонких кружев поэтического, пусть и писанного прозой языка своей драмы, принося его в жертву высоко ценимому им искусству оперы.

Кашперов не «расслышал» «Грозу», из-за чего стали очевидны несовершенства стихотворного либретто Островского, который не был по призванию поэтом. Остается лишь предполагать, что мог бы совершить Чайковский, если бы он таки стал композитором «Грозы».

Но «расслышана» «Гроза» будет больше чем через полвека и не на русской почве, а в Чехии. В 1921 году знаменитый композитор Леош Яначек пишет оперу «Катя Кабанова», которая остается в Европе репертуарной и по сей день. Создавая «Катю Кабанову», Яначек не знал о существовании оперы Кашперова и либретто Островского, а узнав — написал: «Либретто Островского близко моему».

Март 2023 г.

Комментарии (0)