Хотел написать о смеховом у Брехта, о его юморе. Он многократно заставлял меня смеяться. Но при ближайшем рассмотрении смешного у Брехта крайне мало. То есть смешного очень много. Но оно почему-то какое-то не особенно смешное. Или совсем.

Брехт полон меланхолии. Желчи. И некоторого цинизма. Его взгляд на мир пытлив и предельно обострен. Но остранение, которое часто сродни иронии, неожиданно вызывает улыбку и смех.

«Паспорт — самое благородное, что есть в человеке. Изготовить паспорт не так просто, как сделать человека», — объясняет один из героев «Разговоров беженцев». Оказывается, не паспорт нужен человеку, а человек — приложение к паспорту. Так и вождю необходим народ, чтобы им повелевать. Иначе ничего не выйдет. Хирургу нужен пациент, а вождю — народ. А не наоборот, заметьте.

Победу в войне обеспечивает последняя солдатская пуговица. «Все дело именно в последней пуговице. Каждая пуговица должна быть на учете. Последняя пуговица обеспечивает победу в войне. Последняя капля крови тоже, конечно, имеет значение, но не в той мере, в какой важна последняя пуговица».

Смешно? Да. И страшно. Есть у брехтовского смеха и грубоватые, брутальные обертоны, наверное, связанные с особенностями невегетарианского, пивного, сапожного и мясницкого — сугубо баварского юмора, столь ощутимыми у Ганса Закса или Карла Орфа. Но здесь и пародийные ассоциации с формальной логикой, математическим анализом и теорией пределов, и обычная брехтовская меланхолическая горечь.

Глубокий сарказм Брехта вызывает сама категория порядка, тривиально понимаемая. «Порядок заключается в том, чтобы планомерно разбазаривать. Все, что выбрасывают, все, что портят или разрушают, нужно занести в список, обязательно под номером — это и есть порядок. За порядком следят прежде всего с воспитательной целью». Гегель, по Брехту, «не мог и помыслить, например, о порядке, не представив себе немедленно беспорядка. Ему было ясно, что в непосредственной близости с величайшим порядком всегда находится величайший беспорядок, он зашел даже так далеко, что сказал: на том же самом месте!»

Брехт все доводит до конца, до логического результата, и во всех явлениях обнаруживаются их противоположности. И это всегда смешно.

Гегелевская диалектика лежит в основе брехтовского подхода к юмору, но при этом — в заостренно комической трактовке. Брехт (и его герой Циффель) говорит о «Науке логики» как об одном из «величайших произведений мировой юмористической литературы»: Гегель «принадлежал к величайшим юмористам среди философов, подобной склонностью к юмору обладал разве что Сократ, у которого был похожий метод. Это одно из величайших произведений мировой юмористической литературы. Речь там идет об образе жизни понятий, об этих двусмысленных, неустойчивых, безответственных существах; они вечно друг с другом бранятся и всегда на ножах, а вечером как ни в чем не бывало садятся ужинать за один стол. Они и выступают, так сказать, парами, сообща, каждый женат на своей противоположности, они и дела свои обделывают вдвоем, как супружеская чета, то есть ведут вдвоем тяжбы, вдвоем подписывают контракты, вдвоем предпринимают атаки и устраивают налеты, вдвоем пишут книги и даже подходят к присяге — совсем как супружеская чета, которая бесконечно ссорится и ни в чем не может прийти к согласию». Ироническое описание диалектических понятий как семейной пары очень характерно для Брехта с его литературным тяготением к эротизму и открытой сексуальности и столь сложно устроенной личной, семейной жизнью.

«Иронию, скрытую в каждой вещи, — продолжает Брехт, — Гегель и называет диалектикой. Как все великие юмористы, он произносит это с убийственно серьезным видом».

Забавно, что Брехт (как великий юморист) использует ровно тот же прием: он с совершенно серьезным, непроницаемым лицом шаржирует банальности, претендующие на истинность. И становятся очевидными их, этих банальностей, неполнота, двойственность или даже полная непригодность для употребления.

Литературные приемы брехтовской сатиры в «Разговорах беженцев» имеют множество источников, часто вполне узнаваемых. Здесь, например, «Жак-фаталист и его хозяин» Дидро, «Путешествия Гулливера» Свифта, «Кандид» Вольтера, но вместе с тем опусы гораздо более поздние: «Семь братьев» основателя финской литературы Алексиса Киви и проза Пелама Гренвилла Вудхауса.

«Будь я холостяк и без собаки, я бы не особенно торопился покинуть лагерь», — написал последний в нацистском лагере для интернированных. Весьма неосторожные шутки этого периода позволили обвинить его в коллаборационизме. Вудхаус был скорее консерватором, Брехт — бескомпромиссным коммунистом, однако именно фраза первого стала эпиграфом к «Разговорам беженцев»: «Он знал, что все еще жив. Большего он сказать не мог». Юмор трактуется Брехтом как единственный выход из безвыходного положения. Черный юмор или юмор висельника — о терминах можно спорить. Но смысл примерно таков. Если ты никак, совсем никак не можешь найти выход из ситуации, может быть, есть шанс просто посмотреть на нее чуть пристальнее и в ней выявятся комические черты. Возможно, это и не поможет разрешить ситуацию, но обнаружит присутствие духа самого воспринимающего.

Вместе с тем брехтовская сатира часто строится просто на повторении наиболее идиотских пропагандистских клише. В «Разговорах беженцев» есть момент, когда герои, повторяя и развивая наиболее пугающие нацистские тезисы, не комментируют их, а, напротив, внезапно сливаются в совершенно правдоподобном экстатическом энтузиазме. «Концентрационные лагеря — образцовые учебно-воспитательные заведения, — говорит один из персонажей. — Они испытывают их действие на своих врагах, но предназначаются эти лагеря для всех. Конечно, их государство еще недостаточно окрепло и не всегда может поставить на своем. Тот факт, например, что рабочие все еще уходят после работы домой, — это же свидетельство немыслимых, изживших себя порядков».

«Я далеко не уверен, что даже для детей уже сделано все необходимое, — отвечает другой персонаж. — Старшие вполне могут шпионить за родителями, а младшие — собирать железный лом, но начинать следует, пожалуй, уже во чреве матери. Вот задача, стоящая перед наукой! Я считаю, что нет никакого вреда, если беременные женщины слушают военные марши и если у них над изголовьем висит портрет фюрера, — но это примитивно. Пора разработать для будущих матерей цикл специальных упражнений, которые могли бы воздействовать уже на эмбрион, министерство пропаганды должно всерьез заняться эмбрионами, нельзя терять ни минуты… Воспитание следует начинать уже в утробе матери. Ведь не ново, что медицина рекомендует будущей матери побольше движения. Например, очень полезно стоять, запрокинув голову, и смотреть на бомбардировщики противника».

Милитаристски-патриотический энтузиазм во всем его нездоровом, абсурдистском развороте снимается лишь последней фразой, возвращающей слушателя на реальную почву.

Конечно, упражнения, направленные на верное идеологическое воспитание эмбриона, это еще ничего в сравнении со «Скромным предложением» Свифта, где в экономически обоснованной форме высказывалась идея продавать детей ирландских бедняков для употребления в пищу английскими аристократами. Но это — того же рода. Для того чтобы вернуть читателя или зрителя к подлинной реальности, авторам-сатирикам приходится полностью обнажить, оголить ее отвратительные стороны.

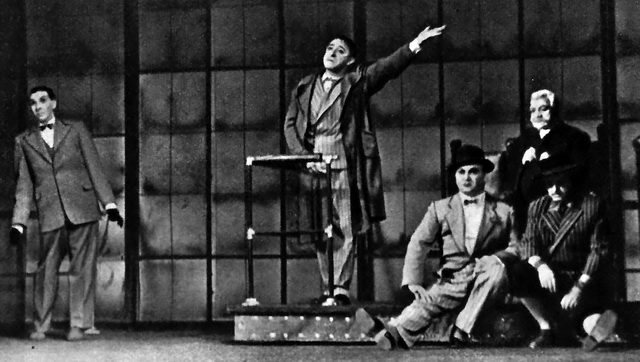

Ничего не пишу о своеобразии агитационного юмора «Карьеры Артуро Уи» (где, заметьте, весь сыр-бор разгорается вокруг торговли — не оружием, не металлом или машинами, но цветной капустой — сколь богатая ассоциациями сфера) и тем более об изысканной барочной, глубоко музыкальной пародийности «Трехгрошовой оперы», для этого, видимо, нужен другой текст.

***

Комическое у Брехта, как и вообще его видение мира, как правило, основано на парадоксе, на сопоставлении и сочетании несовместимого и взаимоисключающего.

Группа воинствующих безбожников обнаруживает отчетливое сходство с особенно фанатически настроенной религиозной сектой.

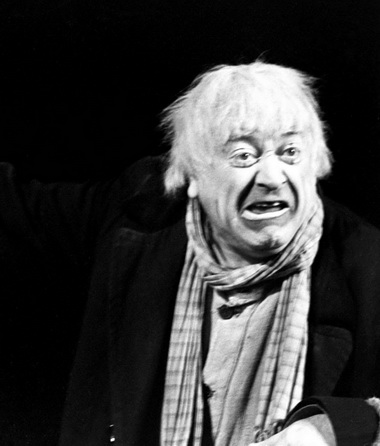

Р. Чхиквадзе (Аздак). «Кавказский меловой круг».

Театр им. Ш. Руставели. Фото из открытых источников

Учитель оказывается ценен тем, что собственным поведением демонстрирует реальный мир ученику, получающему в школе «возможность каждый день четыре или шесть часов познавать жестокость, злобу и несправедливость». «За такое образование не жаль уплатить любые деньги, — замечает герой Брехта, — но оно предоставляется даже бесплатно, за счет государства».

Жизнь незначительного человека, как выясняется, гораздо более интересна, чем жизнь человека известного и значительного.

Грехи и слабости оказываются индикаторами сохранения подлинной души, а расхлябанность, необязательность и несобранность в определенных условиях имеет свои преимущества (один из героев Брехта приводит выразительный пример: расхлябанный летчик может бросить бомбу мимо цели и тем самым спасти тысячи людей).

«Ничто человеческое…»

Взяточничество или алкоголизм у Брехта — нередко последние ост-ровки человечности, проявление хоть какой-то жизни души, хоть какой-то естественности людского бытия.

Помещик Пунтила после выпивки и Пунтила трезвый — словно бы два разных человека. Однако если пьяный Пунтила шумен, утомителен, но не лишен особого обаяния, то трезвый — просто тривиальный, скучный мерзавец.

Судья Аздак — взяточник. Но именно он становится вершителем праведного суда. Возможно, в силу осознания собственного несовершенства.

Герои-трикстеры во всей их внутренней противоречивости обладают витальной силой. Они не только человечны, но и живучи, и это внушает надежду.

К тому же Брехт нередко примеривает — не только на своих героев, но и на самого себя — маску простака или даже идиота (вспомним Швейка). Как будто бы некоторая умственная отсталость помогает свежести восприятия.

Брехт — сомневающийся. Подвергая все сомнению, он разоблачает и снимает покровы со всех привычных социальных игр.

Его проницательность — это не путь к познанию истины, а способность обнаружить смешное в застывшем стереотипе или кажущейся бесспорной формуле.

Следуя за любимыми им Свифтом и Вудхаусом, Брехт обнаруживает, что привычный спектакль жизни полон огромного внутреннего комизма. Например, разница между слугой и господином (Дживс и Вустер — и Матти и Пунтила) вовсе не такова, как это было лишь одно поколение назад, хотя внешне ситуация почти не изменилась, но изнутри-то она совсем иная, — впрочем, это очевидно только самим слуге и господину.

И если Маркс говорит, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, то не означает ли это, что, не смеясь, не осмеивая его, не иронизируя над ним, мы навсегда застреваем в прошлом, не в силах сделать шаг в будущее?

Р. Чхиквадзе (Аздак). «Кавказский меловой круг». Театр им. Ш. Руставели. Фото из открытых источников

***

Хрестоматия брехтовского юмора — «Рассказы господина Койнера».

Койнер, или К., многолик. Это — Некто, Некий, средний человек с его привлекательностью, ограниченностью, непознаваемостью, глубинами, светлыми и темными сторонами.

Сентенциозность Брехта и в «Койнере», и в «Ме-ти» — стилизация восточной (прежде всего китайской) мудрости. При этом все его притчи одновременно серьезны и отчетливо пародийны. Связано это не в последнюю очередь с тем, что alter ego Б. — г-н К., Мыслитель, по-своему мудр. Но это удивительная смесь обывательской мудрости и тупости, трусости и отваги, проницательности и наивного самодовольства. В К. немало от Швейка, но присутствуют здесь и Лао Цзы, да, кажется, еще и Козьма Прутков, Ходжа Насреддин и Гершеле Острополер. При этом анекдоты господина К. часто намеренно туповаты. Главное — не его артистическое высказывание, а реакция, ход мыслей читателя.

Соотношение формы и содержания К. иллюстрирует рассказом о работе у садовника, когда он безуспешно пытался придать лавровому деревцу форму шара. Он все время остригает немного больше с каждой из сторон, так что в результате садовник разочарован: «Допустим, это шар. Но где же лавровое деревцо?»

Брехт нередко использует принцип понижения. Пользуясь обывательско-средними свойствами и как бы незамутненным восприятием своего героя, он снимает ложный пафос.

Вот приятель К. ползает по вишневому саду, думая, что такого рода гимнастические упражнения идут ему на пользу. Однако К. предпочитает таким упражнением собственно поедание вишен.

К. с его обывательским, туповатым взглядом на действительность — воплощенный здравый смысл. В отличие от натур экзальтированных его не так просто надуть изобретательным антуражем.

«Если акулы станут людьми, — рассуждает К., — у них, конечно, появится искусство. <…> Театры на морском дне покажут, как героические рыбки с энтузиазмом плывут в акулью пасть; музыка играет так красиво, и под ее звуки рыбки, предшествуемые оркестром, убаюканные самыми приятными мыслями, мечтательно устремляются в пасть акул.

Конечно, возникнет и религия, если акулы станут людьми. Она будет учить, что подлинная жизнь для рыбок начинается в животе акулы».

Брехт настойчиво и виртуозно развенчивает социальные ритуалы. Всякая неосмысленная повторяемость вызывает его желчную улыбку. Безработному безразлично, какова форма присяги, — он не соблюдет никакой, пока бесправен и голоден. Если жизнь не позволяет быть честным, клятва как обычай обессмыслена.

«Господин Койнер не любил ни прощаний, ни приветствий, ни годовщин, ни праздников, ни прекращения работы, ни начала нового периода, ни подведения итогов, ни мести, ни окончательных суждений». Вообще окончательные суждения — признак тупоумия. Подлинный ум склонен к сомнению. Господин Койнер, Мыслитель, как и его автор, считает, что нужно почаще перебивать ораторов. А в интере-сах пропаганды составить список неразрешимых вопросов.

Господин К., однако, и холоден, и жестокосерден — или просто прагматичен?

«Какой смысл плакать при таком ветре, ведь тебя никто не услышит», — вместо утешения говорит он плачущему сыну.

Человек, зачем-то прямоходящий, да еще в одежде, замысловато причесанный, вообще сам по себе существо довольно забавное, смешное, но в некоторые времена он деревенеет. Смех в эти годы становится обязательным условием самосохранения. Это гигиенический смех, одновременно очищающий и все же несвободный. Или молчаливая улыбка осознания неизменной правоты.

Господин Эгге в темные времена семь лет служит некоему агенту, кормит его и укрывает собственным одеялом. Но в ответ на вопрос агента, будет ли господин Эгге служить ему, он просто перестает разговаривать вовсе. Он впервые произнесет единственное слово лишь после семи библейских лет службы, после смерти агента. И это слово: «Нет».

К., как и его автор, живет в темные времена, когда стороннику справедливости необходимо, придя в гости, прежде всего знать о запасных выходах из дома.

Но вот господин К., произнося речь против насилия, обнаруживает, что позади него стоит Насилие.

«— О чем ты говоришь? — спросило оно.

— Я держу речь в защиту насилия, — ответил господин Койнер».

На упрек учеников в бесхребетности К. отвечает, что его хребет существует не для того, чтобы его поломали.

(Еще парадоксальнее эта притча звучит в другом переводе: «Ученики спросили его о внутреннем стержне… У меня нет лишнего стержня, — ответил он…»)

Смех, пусть и горький, теперь — прежде всего средство борьбы за человеческое достоинство. А безнадежность — не худший повод для юмора. Смех — это не только попытка отстраниться от ситуации, посмотреть на нее с некоторой дистанции. Это необходимость. «Невыносимо жить в стране, где нет чувства юмора, но еще невыносимей — в стране, где без юмора не проживешь». Но это и способ, и очевидный признак сохранения человеком своей сущности. И способ выжить без посторонней помощи. Смех спасителен.

В час прилива опасно поднимается вода. (Этот мотив нередко появляется у Брехта, говорящего, что именно страх утопления формирует аристократическую осанку.) Господин Койнер, ищущий взглядом лодку, наконец расстается с надеждой ее обнаружить и плывет. «Он понял, что он и сам — лодка».

Август 2023 г.

Комментарии (0)