ТЕАТР

Жизнь на Петроградке полна контрастов. Здесь очень красиво и дорого жить, но если войти в арку на Каменноостровском, 27, пройти через первый маленький двор и выйти во второй, то увидишь сразу за большой помойкой, огороженной заборчиком, маленький флигель, в котором живет Театр имени Которого Нельзя Называть — люди, вот уже больше десяти лет занимающиеся клоунадой, пантомимой и уличным театром. Блеск и нищета Петербурга — пиршество духа за помойными контейнерами. Внутри флигеля — все как мы любим: крошечный коридор, сцена, лавки для зрителей — на 50 мест. Здесь же обитает рыжий кот Станиславский. Странно представить, что год назад в моей жизни не было Театра имени Которого, чья терапия внезапно оказалась необходимой, как кислородная подушка астматику. Их выступления — пластырь, который лепишь на свои пробоины. Год назад в театре открылась Клоунская академия Которого (КАК), руководителем курса стала клоунесса, выпускница Хора Дурацкого Ира Малышенко. И взрослые люди всерьез пришли учиться клоунаде. Неудивительно, что именно сейчас — чтобы не сойти с ума, надо сойти с ума.

И понеслось. Раз в месяц играется Тупое Кабаре, которое никогда не повторится, — ученики КАКа плюс участники Хора Дурацкого придумывают свои номера на определенную тему. Темы — Цирк, Театр, Сон, Насекомые… Зрители, которым удалось попасть на кабаре, погружаются на два часа в смеховую стихию клоунады, приправленную безумием, визуальным трэшем и дурацкими песнями, и уходят счастливые как дети. А иногда и не уходят — так, после кабаре на тему «Сон» зрителей уложили на пахнущие свежестью белые простыни, укрыли простынками, спели колыбельную, включили звездное небо — и, лежа на сцене, окруженная незнакомыми, но такими внезапно близкими людьми, прижавшись головой к чьим-то коленям, я вдруг испытала невероятное чувство покоя и провала в детство — так же в деревенском доме у бабушки мы устраивались спать на полу, и было так спокойно и хорошо, как не было никогда после.

А еще в Театре имени Которого существует детская студия. А еще — Хор Дурацкого, который занимается уникальным жанром — музыкальной клоунадой. А еще в театре в прошлом сезоне вышли три спектакля, которые позволяют говорить о том, что на Петроградке наряду с Семьянюками и Лицедеями живет еще один потрясающий творческий организм, Театр имени Которого — театр новой клоунады, со своим почерком, философией, уникальной атмосферой, энергетика которого зашкаливает.

Итак.

ИРА

Однажды молодая девушка из села Каховка приехала в Петербург. Однажды она шла-шла по улице, эта молодая девушка — медсестра по имени Ира, увидела выступление уличных клоунов и поняла, что это то, что ей нужно больше всего на свете. Она закрыла дверь в прежнюю жизнь, открыла в новую, чтобы в конце концов прийти в Хор имени Дурацкого, стать ученицей Дмитрия Казенаса, учиться, учиться, искать себя, остановиться на секунду и искать себя дальше. Клоунесса, педагог, актриса.

Ира — принцесса цирка. Когда я вижу ее тонкую хрупкую фигурку в гимнастическом трико, с пластичными, говорящими руками, с этими изумленными бровями на ее лице — хочется поставить Иру Малышенко на шар среди циркачей Пикассо, настолько органично она бы вплелась в этот старый бродячий цирк. В ее природном лирическом даровании много от интонации Джульетты Мазины — трагической и нежной. Безусловный драматический талант, помноженный на способность разговора со зрителем через тело и лицо. Ее тема — тема тонкой женской, почти детской души, которая запрятана в ее смешных, безумных, нелепых женщинах.

Ее моноспектакль «Мое лебединое озеро» — очень лиричный и нежный. Это тот уровень драматической клоунады, когда уже сложно провести линию — здесь у нас драматический театр, а здесь клоунада. Благодаря режиссуре Дмитрия Казенаса, она осторожно и естественно заходит на территорию драматического театра, будучи способной на протяжении часа держать внимание зрителей. Этот моноспектакль о маленькой женщине, с которой у всех нас начинается театр, — гардеробщице! На сцене — вешалка с тяжелыми шубами и пальто, маленький стол с лампой, стулья, древняя радиола передает по внутренней трансляции спектакль, который идет на сцене, — «Лебединое озеро». И Чайковский — тот рефрен, тот лирический океан, который будет омывать происходящее перед нами. На стуле у стола — уставшая женщина с седоватыми висками, в красной кофте, кажется, дремлет. Все начинается с маленького этюда — подобрать выпавшее из кармана яблоко. Можно протиснуться между вешалкой и стулом, но не получается. Нагнуться с трудом — скрипит спина. Можно обойти стол по периметру, сесть обратно, но яблоко все падает и падает. Подняв одно, она роняет второе. Так мы начинаем наблюдать за внутренней жизнью героини, которая постепенно оживает — то она представляет, как едет на эскалаторе вверх и вниз, то в вагоне метро, уцепившись за вешалку, как за поручень, и ее обнимает мужчина в черном пальто (которое висит на вешалке), — и мы становимся свидетелями целой истории о несчастной любви, в которой кавалер крадет у заснувшей на его груди пассажирки наручные часы и прячет их в карман. Пока там, на главной сцене, дают «Лебединое», здесь героиня протанцовывает свою романтическо-трагическую историю, словно пытаясь повернуть время вспять, остановить его, причем буквально — заметив, что ход настенных ходиков заглушает музыку, она упорно пытается забраться по стене, чтобы остановить часы, балансируя на башне из невообразимых, случайных предметов, которые она находит за кулисами. Вот она достает из старого толстого фотоальбома черно-белые фотографии балерин и танцовщиков, строит глазки одному из них — молодому Барышникову. Показывает фотографию, на которой, можно представить, она в молодости — прелестная юная балерина. И вот у Барышникова уже роман с этой балериной из альбома, и поцелуй, и даже больше, чем поцелуй, а потом — малыш! А потом разрыв и любовное отчаяние. Эта история про то, как, будто в фильме про Бенджамина Баттона, героиня выбирается из своего кокона, молодеет, окунаясь в свои и чужие жизни и фантазии, чтобы в конце концов в финале на сцене случился шторм, когда будут опрокинуты и вешалка с дорогими шубами, и чемодан со старыми фотографиями, когда, наконец, хоть на минуту героиня освободится от своей пыльной жизни. Так драматизм сменяется клоунадой, пантомима переходит в магический танец, и совершенно не нужны слова, чтобы пережить этот удивительный опыт слияния с героиней.

ЖЕНЯ

Евгения Клекотнева. Руководитель Хора Дурацкого и всех музыкальных проектов в Театре имени Которого. Человек, наделенный высшей степенью самоиронии, ее образы — огромного чебурашки с белыми ушами или композитора с черными усами и в черном парике а-ля Бетховен — стали классическими и узнаваемыми. Она способна вызвать смех, не улыбаясь, но чаще ее можно увидеть за сценой. Строгий педагог. На кабаре «Театр» представила свою версию «Трех сестер» — а теперь представьте, как белый чебурашка разыгрывает сцены из чеховской пьесы с помощью кукол Барби и Кена, сидящих на маленьких стульчиках и периодически заваливающихся набок…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ…

«Хор Дурацкого возник восемь лет назад, в 2015 году. Я пришла в Театр имени Которого и попала в бэнд «ВИА имени Которого». И в каком-то разговоре я рассказала Диме про мою давнишнюю идею. Я по образованию хоровой режиссер, окончила институт культуры и искусств, и у меня был любительский хор. Как в любом коллективе, в нем происходило разное: болтали на репетициях, не учили дома партии, слова, музыку. Меня все это однажды выбесило, и я им сказала сгоряча: «Так! Давайте соберем всю лажу, что у нас есть, — и сделаем отдельный концерт!» А им так понравилась эта идея: о, дурацкий концерт! Мы долго обсуждали, как будет выглядеть концерт: там будет вкусно пахнущая еда, но ее нельзя будет есть, и она будет отвлекать, зрители будут сидеть к нам спиной, мы будем специально петь фальшиво, неправильно… Такая вот идея — все перевернуть, сделать все не как в нормальном концерте. Тогда и придумали название: Хор Дурацкого. Но потом хор прекратил свое существование. И когда я начала дружить с клоунами, то рассказала Диме нашу идею. Он говорит: А давай сделаем! У меня оставалось несколько человек, которые хотели продолжать заниматься музыкой, но для хора надо много людей. И мы договорились, что Дима приведетсвоих клоунов. И попробуем сделать концерт.

Первая репетиция состоялась 1 февраля. С тех пор мы отмечаем эту дату как день основания Хора Дурацкого. Это было в Упсала-Цирке, где проходили первые репетиции Хора Дурацкого. Мы не знали, что делать конкретно, и сделали кавер на песню «Не плачь» Татьяны Булановой. Это был наш первый номер. Пошли первые выступления. Но было понятно, что хористы клоунадой раньше не занимались. А клоуны не очень знали, как петь. И поэтому возникла необходимость в занятиях.

Нужно было больше новых умений, навыков, чтобы ребята могли адекватно существовать, чтобы каждый почувствовал себя актером, больше узнал про клоунаду, мог играть на улице. Параллельно с этим возник проект «Ира», с моей подругой Дашей Сочневой, мы много придумывали и писали песни, в том числе и для кабаре. И записали альбом, который полностью состоял из моих песен. Оттуда мы стали таскать песни для хора. А потом я придумала зачет устроить: зачет по сочинению песен. Они сами сочиняли песни, разучивали. У нас сейчас в репертуаре есть песни, которые сочинены всем Хором Дурацкого — и слова, и мелодии.

Я пока не знаю никого, кто бы еще работал в этом жанре — уличный хор. Это уникальный жанр. И поэтому мы пока занимаем всю эту нишу. Она наша. И мы уже несколько лет подряд выступаем на Елагином острове на фестивале уличных театров. Само наше действие — просто концерт с конферансом и общением, но программа из года в год была в целом одна и та же. Поэтому, когда нас в очередной раз позвали на Елагин остров, мне захотелось сделать что-то такое… в другом жанре. И для новой программы на Елагином заявила, что мы делаем оперу. А ничего, кроме идеи, не было. Я нарисовала афишу, и мы быстро накидали либретто, запутанный любовный сюжет. Примерно так у нас вообще все в театре происходит. Кому-нибудь что-нибудь обещаем, хвастаемся, говорим, что придумали новый спектакль, и приходится делать!

Сейчас мне интересно исследовать музыкальную клоунаду, интересно, в чем может быть смешна сама музыка, сама по себе, без текста. Потому что сочетание музыки с текстом дает, как правило, литературный юмор. А вот интересно, когда люди смеются над музыкой, что их смешит? Я хочу понять это«.

«Это ж опера!». Премьера 2023 года. Даже в пересказе орнитологический сюжет оперы вызывает истерический смех — история будто взята из русской телевизионной мелодрамы: курицу Галину обаял и обманул командированный инженер из Набережных Челнов, голубь Виктор Козлов, который закрутил роман с фламинго Лидией, но курица Галина обрела свое женское счастье в объятиях дятла чести Василия, а голубя Козлова быстро подобрала активная молодая курочка. Как и в каждой опере, здесь есть свои хиты, которые потом еще несколько дней поешь в душе и на улице: «Куры, куры, куры не дуры, не дуры куры…» или «Что же ты, парень, горячий такой…». Но мой фаворит — это ария «Есть ли секс у…». Здесь все как в большой опере — солисты и хор куриц, роковая любовь и романтическая развязка, красивые песни и мощные финальные танцы. Коллектив Хора Дурацкого существует на одной волне, умудряясь на малом пространстве создавать безумный куриный рой, но при этом понимаешь, что это безумие очень четко организовано, почти у каждой курицы есть свой образ, своя индивидуальная изюминка, не говоря о том, как сочинены образы главных героев — романтически-тоскливая Галина с добрыми глазами, невероятная сексуальная, на каблуках, в розовом, отвязная Фламинго или Голубь в костюме и с портфелем — командированный инженер. Спустя восемь лет занятий и тренингов сложился музыкальный коллектив, который оказался способен реализовать достаточно сложную драматургическую конструкцию — оперу, при этом не потеряв иронии, юмора, легкости и отвязности. И, конечно, во многом успех этого спектакля заложен в музыкальном материале, сочиненном Евгенией Клекотневой, создателем уникального уличного хора — Хора Дурацкого.

ДИМА

Дмитрий Казенас. Основатель театра, вдохновитель, режиссер, бог для учеников, строгий «папа». Клоун. Клоун в кубе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ…

"Все, кто начинал Театр имени Которого, — одно-курсники, мы учились на курсе пластического театра, был такой специализированный курс на базе театральной кафедры Балтийского института экологии, политики и права. Мы — это Ира Ларионова, Марьяна Ковальчук, Саша Алексеев, Искандер, он с нами до сих пор. Возник театр после окончания учебы, в 2010 году. К этому времени мы уже много лет работали на улице. В 2006-м у меня появился ребенок, и я выходил на улицу, чтобы прокормиться: по ночам огонь крутил, потом огонь запретили, и я стал показывать на улице пантомимы. И до сих пор считаю, что самое клевое, что может быть в театре, — это уличный театр. Я никогда не видел плохих выступлений уличных артистов на сцене. Видел очень много плохих уличных выступлений сценических актеров, но наоборот — не видел ни разу.

Мне нравится тишина. Мне нравится молчаливый жанр. Но это не значит, что я только молчу. В какой-то момент я сказал себе, что с пантомимой все хорошо, у тебя получается. Теперь давай-ка будем петь. Давай-ка будем говорить.

Важная часть в нашем театре — студия. У студии есть две задачи, которые друг друга реализуют. Первое — мы растим себе партнеров, с которыми легче работать. Мы обучаем людей нашему языку. Другой, обратный вектор: если у тебя что-то не получается, то ты собираешь вокруг себя людей и тоже учишься у них тому, что сам не очень хорошо умеешь. Клоунада — очень интуитивная, эмоциональная, мифологизированная штука. Когда я закончил обучение, я понял, что я умею все, — но это потому, что я чувствую, как надо сделать. Интуитивно опираясь на свое чувство смешного. Но на это ушло десять лет учебы! Когда я познакомился с Джанго Эдвардсом и его системой, меня поразило, как то, что я умею, уместилось в 32 пункта. То есть я увидел конспект своего десятилетнего обучения за одно мгновение. Вот что дала мне европейская клоунада — это способность обучать. Мы две недели занимались с Джанго Эдвардсом, и через две недели у меня в репертуаре было четыре полноценных номера. И при этом я вернулся с четким пониманием, что я делаю, как это работает, и самое главное: у меня появилась теоретическая база, которая позволяет мне этим поделиться. Но еще это — про человеческую свободу прежде всего. Про то, как найти себя внутри ремесла. Помню, как оттуда приехал на фестиваль в Ярославль, голодный, весь грязный, майка порвана, патлатый — и совершенно счастливый«.

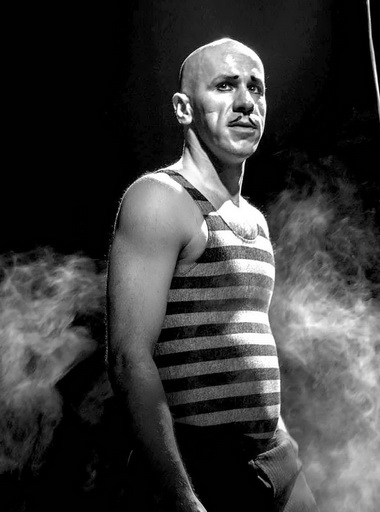

В 2023 году Дмитрий Казенас выпустил спектакль под названием «Или Я» в жанре пантомимы. Спектакль-путешествие, путешествие по мирам, роуд-муви. Герой Дмитрия Казенаса — разгильдяй. Это вообще его маска — добрый клоун-разгильдяй, оборванец, руки в карманах спортивок, из одежды — майка и шапка. Смысл спектакля прост, и эта простота подкупает. Сначала героя не слушаются руки и ноги, и даже писюн ведет героя куда хочет. Но внезапно герой обретает способность двигать руками и ногами, а заодно понимает, что с помощью пантомимы он может создавать миры. И сперва эти миры чуть не убивают незадачливого путешественника, но чем дальше, тем больше он обретает власть над ними. Вот он у кофейного аппарата, собирается закурить и выпить кофе. Но подброшенная монета не возвращается. И он, пытаясь заглянуть куда-то — то ли в кофейный аппарат, то ли в какую-то щель, оказывается в другом мире — мире, где есть много дверей. И каждая дверь — переход в следующий мир. Лабиринт, из которого почти нет шанса вернуться назад. Здесь не действуют земные законы притяжения, здесь маленькое становится большим, большое — огромным, здесь нужно бежать, чтобы остаться на месте, стеночка то проницаема, то нет, здесь нужно пролезать через очень узкие щели и двери. На сцене нет декораций и предметов — очередной мир создается лишь за счет нашего воображения, пантомимы героя, света и звуков. Но этот мир предельно ощутим и осязаем: вот безумная, смешная борьба с двухметровым динозавром, которого клоун выворачивает наизнанку, вот, вырывая волоски из бороды, он наколдовывает все новые и новые миры, а потом волоски кончаются — клоун-то прячет лысину под шапкой. Вот он попадает в мир, наполненный зеленью и щебетанием птиц. Райское место. В котором комары нападают на путешественника и герой вынужден бежать от последнего выжившего комара. Он несется через созданные миры обратно, они мелькают перед нами, словно в калейдоскопе, и вот он выныривает из мира своей фантазии, мира столь же реального, как и тот, первый, в который он заново попал, чтобы оказаться около кофейного аппарата, затянуться сигаретой, невозмутимо взять кофе и уйти, оставляя в душе у зрителя жгучее желание найти ту самую щель, заглянуть в нее, пройти сквозь лабиринт своих страхов и фантазий.

Мне очень нравится эта поэтическая, философская сторона его спектаклей. Так, этим летом должна была состояться премьера спектакля «Вечность плюс» о похоронных агентах — через него Дмитрий переосмыслил свой опыт трагических встреч с этими людьми. Но в нашей стране тема смерти настолько табуирована, что микроавтобус, украшенный венками, напугал кого-то наверху и спектакль отменяли несколько раз. Словно в ответ на этот «испуг» Казенас собрал лабораторию и выпустил за десять дней уличное представление «Очень хороший спектакль» — где добро патокой льется из всех щелей, постепенно приобретая все более зловещие интонации, пока зрители хором не пропоют очередную мантру про Любовь к деньгам, и кажется, что белые ленты со словами «любовь» и «добро», висящие на микроавтобусе среди розовых венков, сменятся черными траурными, — так улыбка доброты оборачивается оскалом экзистенциальной пустоты. Если добавить к этому атмосферу ветреного, почти ураганного премьерного вечера, когда черные тучи над Невой создавали невероятный антураж — на их фоне розовый микроавтобус в венках и с блестящим рогом единорога на кабине выглядел таинственным засланцем добра в мире тревоги… это было просто очень красиво. Уличный театр — это еще и про то, как поймать мгновение, которое больше никогда не повторится, — и вот на премьере «Очень хорошего спектакля», несмотря на все шероховатости лабораторного показа, возникла картина, которую еще долго не забудешь: фигурки артистов на крыше веселого автобуса, подсвеченные фонарями, среди осеннего вихря…

Сентябрь 2023 г.

Комментарии (0)