II всероссийский моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-фест» в театре «Комедiя», Нижний Новгород (1–9 июня 2023 года)

Может показаться странным, что во времена нерадостные, темные, смутные нижегородский театр «Комедiя» решил заняться исследованием смешного — как в тексте, так и на сцене. До смеха ли нам, когда в мире творится страшное?

Однако, как говорил Вуди Аллен, «единственная разница между трагедией и комедией состоит в том, что в комедии люди находят способ справиться с трагедией». Так, возможно, и комедия нам в чем-то поможет?

А. Алексеев (Ник Мотовило), Л. Дорошева (Титания). «Ночь любовных помешательств».

Молодежный театр (Краснодар). Фото Т. Тощевиковой

Задавшись этим вопросом, один из немногих в стране профильных театров решил исследовать этот жанр со всей серьезностью. За календарный год «Комедiя» провела уже два фестиваля и один драматургический конкурс — все посвящено жанру комедии.

Проблемой комедии, в особенности в ее театральном изводе, в последние десятилетия стало категорическое смысловое выхолащивание. «Запрос на комедию» в современном российском театре слишком часто означает запрос на бессмысленное легкое зрелище, которое позволяет «забыться» и «отвлечься», что привело к полной дискредитации жанра. И потому на круглом столе, устроенном на фестивале, завлит театра Анастасия Разгуляева поставила вопрос так: как сочетать в комедии легкость — и освещение серьезных социальных проблем, вообще серьезную проблематику? Другими словами, есть ли рецепт смешной и неглупой комедии?

Мне кажется, что такое противопоставление в принципе не совсем точно, поскольку легкость (восприятия) не исключает глубины (темы). Еще Аристофан беспощадно вышучивал философские концепции, а в народном театре, например, непобедимого драчуна Петрушку в итоге побеждала Смерть. И сегодня, скажем, стендап-комедия активно работает с табуированными, болезненными для общества темами. Но театральная комедия как жанр нынче ограничена двумя сложными тенденциями: запросом аудитории на «легкое» и (само)цензурой.

И. Пилявский (Бенедикт), А. Сильчук (Беатриче). «Много шума из ничего». ТЮЗ (Нижний Новгород).

Фото Т. Тощевиковой

Можно вспомнить, что в истории культуры неоднократно делались попытки объяснить, как работает комическое; что такое вообще смех, откуда он возникает, в чем его природа?

От Аристотеля идет классическое определение: «смешное — это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное», и в целом — «смешное есть часть безобразного». Запомним: смешное — это безобразное. Гоббс, развивая эту мысль, говорил о чувстве внезапного превосходства комического субъекта над объектом — поняв, что мы лучше кого-то, мы смеемся (смешное — это унижение?). Психолог Александр Бейн определял природу смеха через деградацию: снижение чего-то, что представляется высоким и серьезным, до низкого и презренного (например, голый король).

Кант подчеркивал внезапность, контраст между ожиданием и реальностью: «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто» (смешное — это внезапная литота смысла). Гегель видел смешное как результат противоречия: «контраст существенного и его проявления, цели и средства, противоречие, благодаря которому явление уничтожает себя внутри самого себя» (смешное — это уничтожение). Фрейд говорил, что шутки удовлетворяют в сублимированной форме свойственные каждому человеку половые или агрессивные влечения (смешное — это обезвреженные Эрос и Танатос). А вот, например, Сигизмунд Кржижановский видел суть комедии Шекспира во временном несоответствии, когда мысль «отстает от бега фактов» (смешное — это торможение). Может быть, речь не об одном смешном, а о многом?

Одно дело определить — или попробовать определить — природу смеха, которая, кажется, сложнее и уж точно многообразнее природы трагического переживания. Другое дело — создать смешное. Попробуйте — и увидите, как это непросто. Особенно на сцене и особенно при неугасающем запросе театра на «комедию». Что она вообще такое, эта комедия?

Нижегородский театр стремится ответить на этот вопрос уже вторым фестивалем. На первый, прошедший осенью 2022 года, пришло 63 видеозаявки, на второй, летом 2023-го — уже 109.

Проведенный в этом же сезоне театром драматургический конкурс «Низкий жанр» выявил серьезные проблемы современной комедийной драматургии. В общем забеге участвовало огромное количество малохудожественных текстов, написанных для узкой задачи «рассмешить» — так слишком часто понимается жанр комедии. В списке призеров оказались комедии, пересекающиеся то с социальной драмой, то с хоррором. Победителем стал текст Константина Стешика «Голова» — текст парадоксальный, где из признаков комического — глубокое несоответствие сюжетного феномена реалиям обыденной жизни. Но в целом анализ шорт-листа конкурса выявляет тот закон, что сегодня «чистая» комедия оказывается слишком часто плохой драматургией.

В афишу второго фестиваля «Комедiя-фест» вышли девять постановок со всей страны, от Краснодара до Сахалина. Несмотря на моножанровую установку, спектакли оказались по заявленному жанру весьма разнообразны: от «остросюжетного детектива» до «альманаха историй о любви».

А вот по авторам обнаружилось удивительное: из 9 спектаклей конкурсной афиши четыре (!) были по текстам Шекспира. Шекспир — комедиограф всея Руси, шутили на фестивале.

Выиграл — как и на первом фестивале — опять же спектакль по Шекспиру. Гран-при II моножанрового фестиваля комедии достался постановке краснодарского Молодежного театра «Ночь любовных помешательств» (режиссер Даниил Безносов, перевод Осии Сороки).

Спектакль этот, не слишком новый, действительно оказался самым смешным на разных уровнях, но главным его секретом, как мне кажется, остается подкупающе разоблачительное размышление о том, как театр обманывает нас — и как мы рады этому обману. Ах, эти советские хиппи и эльфы!..

Безносов, отличный постановщик комедий, оборачивает в постановочную шутку каждую шекспировскую подачу: будь то амазонка Ипполита, которую ведут за герцогом в синяках; любовная сцена в лесу между юными Гермией и Лисандром, которая ограничивается только голыми пяточками, — или длиннейшая нога царицы эльфов Титании, которая оказывается микрофоном для проказника Робина. Отдельный пир театральности — сцены ремесленников, где простейшие средства изобразительности (строительные каски, маска сварщика) создают лаконичный и очень смешной театр, одновременно разоблачая принципы сценического обмана и очаровывая ими. Спектакль живет не только застройкой и режиссерской придумкой, но и импровизацией: «Кто тебе дал столько текста? — Это Шекспир! — Нет, эторежиссер!»

На фестивале пришлось импровизировать не только со словами, но и с вещами — так, чаша фонтана в дороге разбилась, и ее вынуждены были заменить подручными материалами с помощью скотча. При всей разухабистой прелести спектакля, в финале, в очень коротком последнем акте, происходит драгоценное утверждение внезапно возникающей серьезной мысли: Алексей Алексеев, в виде ткача Мотовило только что упоительно кривлявшийся ослом, — вдруг сбрасывает комическую самоуверенность, и его Пирам начинает говорить так серьезно и проникновенно, что с замиранием сердца понимаешь — вот, вот он рождается, великий театр. И недаром на сцене, которая в общем отображает взгляд человека, лежащего в парке (деревья опрокинуты, впереди луна), — стоит бюст Шекспира: ему и театру здесь служат не шутя.

Замечательным свойством этого спектакля мне показалась его игровая природа, которая сделала целевую аудиторию постановки предельно широкой; можно, при известной целомудренности ума, упрекнуть его разве что в определенной доле фривольности — но что за комедия Шекспира без игривости?

На фестивале было три приза от жюри и два дополнительных. Среди этих пяти наград Шекспир, в том или ином обличье, взял три.

С формулировкой «За поиск нового театрального языка» был награжден спектакль нижегородского ТЮЗа «Много шума из ничего» в постановке главного режиссера театра Алексея Логачева. Этот спектакль действительно отражает поиск нового, в том числе и нового Шекспира: комедия была переведена заново, тремя авторами (поэт и переводчик Михаил Вирозуб, Александр Неганов и сам Логачев), перевод оказался достаточно успешным и понятным — и был высоко оценен зрителем.

Действительно, одной из серьезных проблем комедийного Шекспира становится то, что очень большой процент текстовых шуток построен на каламбурах, игре слов, вообще юмор его весьма контекстуален. Обыгрывать и расшифровывать все его шутки театрально — весьма непросто. И в итоге, при всей универсальности и популярности, Шекспир на русской сцене (да, думаю, и не только на русской) часто все равно текстоцентричен в плохом смысле, то есть литературен. Эту проблему приходится решать при выборе стилевого ключа постановки.

В спектакле нижегородского ТЮЗа этот ключ расшифровывается не сразу, но все-таки считывается. Многоуровневая конструкция-трансформер — изящная, белая, решетчатая — сочетается с условно-историческими костюмами и со стилем поздних 1980-х, что ограничивает целевую аудиторию спектакля примерно современными сорокалетними, — хотя в постановке много знаков разных эпох. Сцена бала под «Billie Jean» Джексона, облик и абсолютно джексоновский финальный танец Бенедикта (Иван Пилявский) задают всей постановке ностальгически-ясный образ. При неровности решения многих ролей, центральная линия Бенедикта и Беатриче (Анна Сельчук) оказывается сильной и выводит к главному: перерождению невыносимых забияк в лирических героев. Побеждает комедия «в высоком смысле»: все хорошо кончается.

Третий среди награжденных Шекспир оказался, как ни странно, трагедией. Спектакль новосибирского Первого театра «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Золотовицкого получил приз оргкомитета фестиваля «За смелость в превращении трагедии в комедию и за проявленную решительность при преодолении трудностей в пути на наш фестиваль».

Пожалуй, эта постановка оказалась самой спорной в афише — в том смысле, что она резко разделила аудиторию и жюри на «за» и «против» и вызвала почти непримиримые дискуссии. Тут тоже во многом сработала установка на определенную целевую аудиторию.

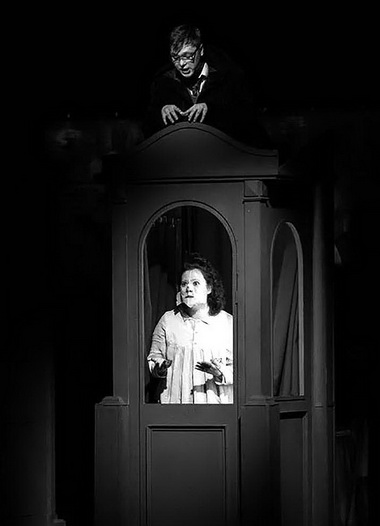

«Ромео и Джульетта» пересобраны Алексеем Золотовицким в комическом ключе. Надо сказать, что и самого Шекспира нередко упрекали в том, что в ту повесть, которой нет печальнее на свете, он щедро добавил комедийного содержания — мол, размывает чистоту жанра. Режиссер законы жанра ломает полностью — и делает это с огоньком, в переносном и прямом смысле этого слова: одна из главных локаций спектакля — кабинка для исповеди, которая оказывается чем-то вроде электрического стула. Именно с ее помощью умирают все герои, которым здесь надлежит погибнуть.

Потому что Золотовицкий ставит спектакль про сегодняшних влюбленных дурачков. Круглолицые Ромео (Даниил Душкин) и Джульетта (Дарья Колыванова) и их друзья — очаровательные современные гики. А какие сегодня, ну серьезно, дуэли? Какие шпаги? Этот Ромео не способен — и не будет — убивать; и это нормально!

А вот любить они способны. И да, это комично, — они и сами понимают, как смешны; постмодернизм с его всеосмеивающей иронией не прошел зря. Вот сцена «под балконом» — Ромео неудобно нависает над кабинкой Джульетты (четыре мобильные кабинки — основа сценографии), а сама собравшаяся спать Джульетта — в тканевой маске. Стихи Шекспира в переводе Пастернака они цитируют иногда совсем заученно — потому что не в стихах дело. Потому что подростковая любовь, трагичная и нелепая, регулярно случается и без флера изысканных костюмов или строк.

А. Мельников и М. Солодянкин в спектакле «Давай поедем в Уналашку». Русский драматический театр Удмуртии. Фото Т. Тощевиковой

Стиль постановки отсылает разом к десятку, а то и больше, современных контекстов, от настольных игр до знаменитых сериалов. Что-то было утрачено из-за особенностей неродной сцены: например, в начале герои разбросаны, как поверженные фигурки, на поле для игры — а на фестивальной площадке это было практически не видно. Но важно, что заученная история так меняет акценты, что обновляется, становится неожиданной — без всяких особых перемен сюжета. Лоренцо (Сергей Троицкий), в своей сутане и со своими фокусами, оказывается полузловещим режиссером этой постановки; кормилица — госпожа на высоких каблуках; в саундтреках — и нирвановская «Rape me», и «Черный плащ», и тема из третьих «Героев меча и магии». И все это — история про нас и про сегодня. И про победу любви, черт возьми.

Скажу кратко и еще об одном Шекспире из афиши: «Много шума из ничего» Губернского театра, в постановке Анны Горушкиной. Многофигурный спектакль, танцы, стильно придуманные костюмы, много стульев, переодевания, лестница в небо — и удивительная внутренняя пустота. Было ощущение, что и сами актеры сражаются с текстом и с режиссерскими решениями — стараются брать горлом, актерским нахрапом.

И все-таки комедия — это не только Шекспир. В афише был еще один серьезный претендент на Гран-при, спектакль театра Шалом «Моня Цацкес — знаменосец» в постановке Олега Липовецкого. Повесть Эфраима Севелы перенесена на сцену в стильном минимализме — четыре артиста, четыре стула; в ключе сторителлинга, с перевоплощениями (что уже ожидаемо по лесосибирским «Мертвым душам» того же режиссера). Вначале напряженный от непривычной смелости подачи, минут через пятнадцать нижегородский зал уже утирал слезы от хохота, от дерзкой бесшабашности, от актерского драйва этой непростой истории. Но вот последние минут пятнадцать, рассказывающих о том, как любовь и война могут убить, о том, как человек может от мести оскотиниться, но как в нем в итоге пробуждается человеческое, — весь зал потихоньку ревел.

Формулировка награды была такой: «За смех, который делает нас мудрее и сильнее». Пожалуй, этот спектакль в наибольшей мере отвечал тому, что кажется сегодня важным во всей этой затее с комедией: как смех может помочь пережить самые больные и страшные времена.

Симпатичная постановка Никиты Трофимова «Давай поедем в Уналашку» Русского драматического театра Удмуртии получила приз зрительских симпатий, и это тоже интересный феномен. По сути, аудитории фестиваля очень понравился крепкий детский спектакль по хорошему современному тексту, где комедийная составляющая вовсе не магистральна.

Фестиваль комедий был заявлен отчасти как исследование. Глядя на аудиторию и разговаривая со зрителями на обсуждениях, я отмечала для себя — где же смеются, над чем? Обсуждая «Женитьбу» вологодского Театра для детей и молодежи, чаще всего отвечали: над текстом; и здорово, что текст Гоголя способен нас насмешить сегодня. Говоря о сахалинском «#люблюнемогу» по текстам Ольги Никифоровой, признавались: смех — от узнавания жизненных ситуаций; и хорошо, когда театр может напомнить нам о смешном и неловком в нашей собственной реальности.

Но наиболее чистая театральная природа смешного проявлялась, как мне кажется, в радости от постановочных ходов: неожиданность режиссерских и/или пластических решений, внезапное развенчание смыслов или образов, возникновение образов черного юмора или телесного низа. В общем, те же Аристотель, Гегель и Фрейд — только в театральном истолковании, в режиссерском изводе.

Если смотреть на спектакли фестиваля как на срез театральной реальности (конечно, выверенный экспертным советом), приходится отметить, что кризис комедии — не измышленное, а вполне наличное явление. Очень трудно сделать смешно — так, чтобы не было при этом невесело. И, парадоксально, в заполнении пустоты русскому современному театру сильно помогает Шекспир — эта загадочная фигура воплощенной театральности.

Июль 2023 г.

Комментарии (0)