Целых пять лет музейные сотрудники всего мира в жарких спорах пытались определить новое содержание для старого понятия — что такое музей сегодня, каким он должен быть, и что вообще можно называть музеем. Музейщики в массе народ консервативный, но и они понимают, что ситуация поменялась, что в нынешнем мире музей выполняет иную функцию, не ту, что прежде, но какую именно, оставалось предметом отнюдь не академических, страстных дискуссий. Наконец, в 2022 году на Генеральной ассамблее Международного совета музеев (ИКОМ) согласились на новое определение музея, оно длинное, но приведу его полностью: «Музей — это некоммерческая, постоянно действующая институция на службе общества, которая исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и экспонирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи способствуют развитию многообразия и устойчивости. Они работают и коммуницируют этично, профессионально и с участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для образования, наслаждения, размышлений и обменазнаниями».

Что тут важно? Что музей исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и экспонирует — это понятно, это из старого определения, в таком виде просуществовавшего больше пятидесяти лет. В новом появились такие слова, как коммуницировать, наслаждаться, размышлять, а главное — идея того, что музей должен не только что-то показывать публике, но и создавать нечто вместе с разными группами населения и отдельными людьми, вступая с ними в диалог.

Можно сказать, что современный музей старается сделать предметом своей работы не столько собирание и показ сокровищ (реальных или символических), сколько эмоциональное переживание посетителей. Это революционное изменение, для российских музейщиков особенно. Одним из основных средств для достижения этого результата являются перформативные искусства, театр, современные его формы и — такое явление, как театральность как способ обращения с визуальностью, с нарративом, чтобы помочь рождению у посетителя яркого личного впечатления.

Фонд Потанина, грантовая программа которого под лозунгом «Меняющийся музей в меняющемся мире» стала проводником инноваций в консервативной структуре отечественных музеев, уже в 2018 году ввел номинацию «Музей + театр», на которую сразу же было подано 83 заявки. Фестиваль «Золотая маска» тоже начал большую коллаборацию музейно-театральных проектов «THEATRUM: Ре-Формация», задуманную еще в 2018 году, но из-за пандемии отложенную и частично реализованную только недавно. Внедрение театра, театрализации и театральности в музейную практику дело еще новое, но уже настолько бурное, что впору создавать новую специализацию в искусствоведении, чтобы сформулировать все его особенности и проблемные места. Но моя задача в этом тексте куда скромнее: просто рассказать о тех опытах, которые довелось увидеть лично, и попытаться проанализировать, как в моменте происходит встреча двух методов, музейного и театрального, для повествования о прошлом и настоящем.

Недавно я побывала в Пушкинских Горах. Когда-то этот знаменитый заповедник был создан воображением его первого директора Семена Степановича Гейченко, который буквально наводнил эти места своими фантазиями. Гейченко много ругали за недостоверность, за отсутствие верификации, но он рассчитал верно — обычный турист не поедет в Псковскую область, чтобы посмотреть на копию рукописи или даже принадлежавший поэту столик или ларец, а вот за легендой — легко. Так появились дуб из Лукоморья, аллея Керн, скамейка Онегина — туристы хотят визуализации их представлений о мире, созданном Пушкиным. Экспозиции в заново построенных домах Михайловского, Тригорского, Петровского бедны и примитивны, зато парки, особенно Михайловского, полны чудес — тут кедр, посаженный рукой того самого Арапа Петра Великого, которого играл Высоцкий, тут липовая аллея, по которой Пушкин фланировал с железной палкой в руках, а вот пруд и мельница из оперы «Русалка». Тут королевич мимоходом… Художественный образ ярче реальности.

Проект активной пушкинианы, затеянный в год столетия смерти поэта в 1937-м, в результате которого имя Пушкина, его тексты, его биография превратились для советских граждан в некое подобие светского евангелия, постепенно тускнеет. Новое поколение уже не учит стихи Пушкина наизусть, плохо знает обстоятельства его дуэли, путает Дантеса с Данзасом, даже имя Анны Керн для них требует пояснения. И в намоленном и нахоженном пространстве засияло новое имя — Сергея Довлатова, писателя, сделавшего легендой мир самого заповедника. Так в Пушгорах появился музей нового типа. Частный и изначально использующий средства иммерсивного театрального представления.

Выкупив старый разваливающийся дом, который одно лето Довлатов снимал у местного алкоголика Мишки, новые хозяева не стали ничего менять, только укрепили металлическими фермами крышу и балки и дополнили обстановку предметами, типовыми для конца 1970-х. Две комнатки с низкими потолками, старыми печами, железными кроватями с панцирной сеткой, ламповым радиоприемником, засиженными мухами репродукциями из «Огонька» — напоминают декорацию к спектаклю Херманиса про старую коммуналку. Материальной ценности — ноль, но восстановленное в предметном мире знаменитое описание: «Соседняя комната выглядела еще безобразнее. Середина потолка угрожающе нависала. Две металлические кровати были завалены тряпьем и смердящими овчинами. Над столом я увидел цветной портрет Мао из „Огонька“. Ходики стояли. Утюг, заменявший гирю, касался пола» — будоражит сознание экскурсантов. Прежде чем войти внутрь, где так тесно, что может поместиться не более пяти человек, предлагают послушать вдохновенный монолог экскурсовода о жизни писателя, полный цитат из знаменитой повести «Заповедник», живьем или в записи. Так фигура реального Довлатова окончательно сливается с образом его лирического героя, легко представимого на просторах, где по-прежнему живет и здравствует стилистика, столь ядовито им охарактеризованная. Посетители входят в дом, согнувшись, но рады возможности оказаться внутри повести, разлетевшейся на цитаты, начиная с сакраментальных «типично псковских далей» и заканчивая провидческим: «Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея — подлинные? — Разве это важно? — Мне кажется — да. Ведь музей — не театр. — Здесь все подлинное».

В музее Довлатова самое подлинное — чувственное впечатление. Получив его, турист уезжает «отдохнувшим». Конечно, само пространство, в которое вписаны и домик, и свежепостроенная банька, и старая яблоня, и покосившийся забор, и цитаты на бумажках, встречающие у входа, организовано в единое целое с помощью театральных приемов.

В другом крупном музее-заповеднике, в Щелыково, усадьбе драматурга Островского, театр является частью обычной экспозиции. Когда музей создавался в своем нынешнем виде, ему передали коллекцию кабинета ВТО по работе с театральными художниками: эскизы декораций и костюмов, копии макетов — то, что считалось объектами хранения. К очередному юбилею построили новый музейный корпус с большим выставочным залом, где были устроены отдельные закутки с бутафорскими вещами, костюмами и сценической мебелью, на основе которых полагалось рассказывать о соответствующих спектаклях по пьесам Островского. Это была скучная экспозиция, в которой демонстрировали мертвое тело театра. К счастью, ее вскоре разобрали. Но нового способа показа театрального мира Островского в музее не искали. Хотя в это время существовали примеры необычной театрализации пространства: отдыхающие в Доме творчества ВТО-СТД актеры по собственной инициативе приспособили к окрестностям придуманный Островским мифический мир берендеев, заменив старые местные топонимы новыми именами: Ярилина долина, Снегуркино сердце, Черный обрыв, долина Эха. Предания о прототипах героев пьес Островского, якобы срисованных с местных помещиков, сливались с новыми традициями, зафиксированными в ежегодных щелыковских капустниках.

Музей, ради привлечения туристов, тоже стал искать способы с помощью театрализации переформатировать свои владения. Дачный дом, построенный дочерью драматурга в стиле русского модерна, музейные сотрудники используют под резиденцию Снегурочки, не героини Островского, а персонажа детских елок. Там устраивают и представления с имитацией элементов усадебной или старинной крестьянской жизни. Однако такого рода театрализация оставляет только внешнюю форму театра, заменяя живую игру притворством, подделкой. К сожалению, в отечественной культуре вокруг фигуры Островского нет яркой мифологии, его биография не способствует буйству воображения. И это делает особенно сложным контакт с ожиданиями посетителей. Непонятно, как преодолеть разрыв между визуально предлагаемым музеем образом жизни Островского как сельского хозяина, рыбака и увлеченного исследователя местных лесных угодий с привычным для обычных посетителей представлением о мире героев его пьес, населенных утрированными провинциальными купцами или московскими чиновниками.

Третий год на базе санатория СТД работает щелыковская арт-резиденция, участники которой, помимо репетиций и показов, пытаются экспериментировать и с магией места. Пока попытки молодых участников резиденции поиграть с пространством старинного парка или даже мемориального дома сводятся к простой адаптации обычных приемов сайт-специфик и театральных променадов. Разыгранные посреди лужайки на берегу речки Куекши сцены из «Снегурочки», «Грозы» или «Женитьбы Бальзаминова», очевидно, полезны резидентам, которые получают от контакта с природой заповедника дополнительную энергию, но на постоянной основе практически использовать результаты этой работы музею невозможно. Хотя наличие среди отдыхающих молодых артистов, репетирующих в разных уголках парка драматические, танцевальные или кукольные представления, безусловно, делает пространство заповедника более разнообразным и насыщенным.

Свою попытку поработать с атмосферой музея сделали сценографы, приезжавшие в Щелыково в декабре 2020 года на выставку молодых театральных художников (КЛИН). Они предложили образ зимнего парка как театральной сцены, дополнив пейзаж отдельными деталями, вроде театральных кресел-качелей, фанерных птиц и звезд, зеркал, отражающих облака. Искусственный мир придавал иной ракурс миру природному. Возможно, это помогло и сотрудникам музея увидеть парк как театральное пространство, в котором естественные объекты: пруд, овраг, тропинка, вид на реку — проявляются как задник, кулисы, декорации, партер и амфитеатр. Так образ театра как места для представлений закрепляется в панораме музейного пространства.

Еще одной формой работы музея с театром стала постановка аудиоспектакля «Островский и цветы», осуществленная «Мобильным художественным театром» совместно с подкастом «Жуть», при поддержке СТД. Три действия спектакля предлагали экскурсантам прогуляться по трем реальным маршрутам на территории музея. Авторы стремились увязать в едином сюжете ландшафт парка, биографию Островского и народные поверья и былички, собранные в Костромской области. Три приезда Островского в Щелыково — в его 25 лет, в 45 и последний, в 63 года, — стали поводом для прихотливой фантазии, смешавшей в единый сюжет героев известных пьес, цитаты из писем, музыкальные композиции Жени Куковерова и литературную обработку сюжета Григорием Пророковым. Спектакль получился занятный и для продвинутой публики мог бы стать увлекательным аттракционом, но для обычных посетителей заповедника оказался слишком авангардным и технологичным. Для пользования спектаклем-аудиогидом нужен хороший интернет и устойчивая связь, что трудно обеспечить на протяжении долгой прогулки. Да и времени для очевидно дополнительной опции у туристов обычно нет. Хотя опыт нелинейного звукового сопровождения очень важен для музеев. И в эту сторону явно стоит развиваться музейному проектированию.

На выставке «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева», открывшейся этой зимой в Музее театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга, именно аудиоспектакль стал главным элементом. С темой Северной Венеции работали опытные кураторы Наталья Метелица и Аркадий Ипполитов, увидевшие жизнь и творчество мирискусников как единый театральный спектакль, где декорациями служат петербургские фантазии о венецианских пейзажах, а под масками и старинными костюмами скрываются мечты, амбиции и страхи потерянного поколения начала ХХ века. В результате экспозиция, где среди пары выдающихся картин в основном представлены произведения второго ряда, оказалась буквально спасена сценографией выставки (Юрий Сучков) и аудиоспектаклем Театро Ди Капуа, сочиненным Илоной Маркаровой на основе стихов, мемуаров, писем действующих лиц Серебряного века. Сопровождающий осмотр экспонатов текст не был экскурсией, он создавал свой, параллельный визуальному ряду мир, и это придало выставке объем и необычную атмосферу, сделав ее событием этого сезона.

Еще один интересный проект этим летом показали в Музее русской деревни села Учма под Угличем. Видеоспектакль «Охотинские. Мужской род» возник при поддержке фонда Потанина, выделившего грант на эту работу еще в 2021 году. Владельцы частного музея Елена Наумова и Василий Смирнов за несколько лет создали необычную серию экспозиций, посвященных истории деревни Учмы и ее обитателей. В их выставочных проектах экспонаты, не имеющие обычной материальной ценности, интересны как свидетельства уходящего на наших глазах уклада жизни. Сюжеты как бы разыгрываются в специально созданных пространствах, очень удачно вписанных в реальную деревенскую среду, что уже приближает выставку к театру. Но в августе в музее Учмы театр впервые появился впрямую.

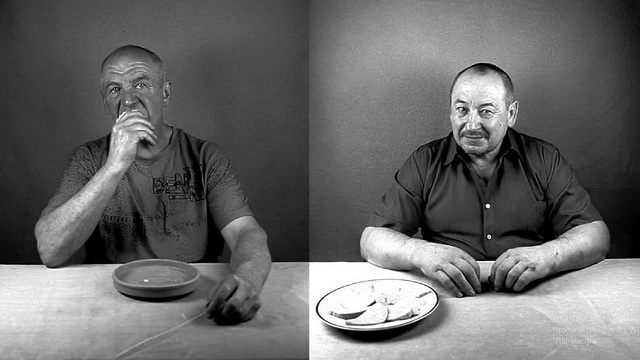

Елена Наумова, помня рассказы односельчан о деревенских праздниках, на которые в колхозные времена все собирались после окончания сенокоса, жатвы или путины, решила записать рассказы местных мужиков, родившихся и проживших всю жизнь в Охотинском сельском поселении Мышкинского района Ярославской области, и собрать из них виртуальное застолье. Записали 32 интервью, драматург Мария Варденга смонтировала менее чем на час подобие общей беседы, в которой мужики обсуждают жизнь, какой она им кажется, вспоминают детство, скудную деревенскую еду, охоту, любовь, надежды. Видеохудожник Александра Соколова сделала видеопортреты участников, мужчин от 50 до 93 лет, более молодых в деревнях уже не осталось. Получился особый видеофильм, где изображение не озвучивается синхронно, а существует параллельно звуку. Снятые на видео мужики сидят молча, их по шесть человек в ряд показывает экран, так что можно успеть разглядеть подробности внешности, мимики, одежды. А за кадром неторопливо текут воспоминания о прошлой жизни, о голоде в детстве, об охоте и рыбалке, которые не прихоть, а нужда, о любви, о планах и мечтах о будущем, которые в основном не сбылись, о гордости и разочаровании и, конечно, о водке. Действие этого представления происходит в большой, специально отреставрированной избе, проекторы висят над русской печкой, а экран опускается как раз по стене фасада, закрывая собой вид на деревенский двор. Перед экранными мужиками стоит длинный накрытый стол, уставленный пустыми мисками, кувшинами и стаканами. Посетителям музея, в отличие от мужиков-рассказчиков, предлагают настоящее угощение: тушеную картошку с мясом, компот и чай с пряниками. Общая трапеза символически воссоздает настроение застолья, где любой разговор становится публичным, но в то же время не обязательным, где настроение важней информации, а атмосфера побуждает к доверию. То, что это работает, становится ясно, когда начинается обсуждение спектакля: оказывается, что зрители тоже хотят рассказать о себе, о своих переживаниях, поделиться эмоциями, добавить к воспоминаниям мужиков свои собственные. Так театр помогает не просто познакомиться с подлинной отечественной историей, но и сопереживать ей, почувствовать ее как свою. После «Охотинских» у посетителей музея возникает эффект сопричастности, актуализируется интерес к затонувшему архипелагу советской среднерусской деревни.

В театрально-музейных проектах, подобных тому, что сделан в Учме, есть важное преимущество. Привлекая к музейной практике документальный театр, с его богатой уже историей, авторы получают огромной силы средство, позволяющее не просто поверхностно познакомиться с другой эпохой, но сделать ее частью своего личного опыта. Мы перекормлены информацией, знаниями, фактами, но нам не хватает эмпатии, сочувствия и эмоциональной памяти, а именно это и предлагает современному музею театр.

Сентябрь 2023 г.

Комментарии (0)