-

«Марина! Какое счастье!».

Театр «Комедианты».

Режиссер Нина Мещанинова, художник Александр Орлов.В одном из очерков, посвященном гибели поэта-альпиниста Гронского, Цветаева писала про «своевольную фатальность стольких поэтических жизней и их концов — ту нарочитую уродливость, которую жизнь вымещает на поэтах за красоту, которую те несут». Писала это в 34-м году, конечно же, и про себя.

-

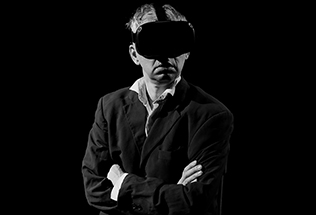

«Человек без имени». В. Печейкин.

Гоголь-Центр.

Коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина, Кирилла Серебренникова.Спектакль «Человек без имени» стал последней работой Кирилла Серебренникова в статусе худрука Гоголь-Центра. Сам режиссер подчеркивает, что это не его спектакль, а «коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова» — именно так обозначена постановочная группа в программке. За основу этого сочинения (драматург Валерий Печейкин) взята биография почти забытого сегодня Владимира Одоевского, писателя, мыслителя, политического деятеля, музыковеда и еще многое-многое.

-

«Из фрески ВЕЧНОСТЬ. Вечер поэзии. Поэты-шестидесятники, их учителя и предтечи».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Валерий Галендеев, художник Александр Боровский.Темнота зала сливается с «идеальной черной вечностью» сцены, чья глубина скрыта занавесом. Из его мягких складок поочередно выходят, словно делают шаг из небытия, оказываясь в луче света, тринадцать поэтов XX века: Пастернак, Блок, Евтушенко, Бродский, Цветаева, Тарковский, Ахматова, Ахмадулина, Есенин, Маяковский, Вознесенский, Рождественский, Слуцкий. Они друг другу — предшественники, учителя и современники. Прошедшие рядом, вместе и — мимо, разминувшиеся в жизни, что «оказалась длинной», разъединенные расстояниями, но чаще — смертью. Выбрав редкий сегодня формат поэтического вечера, Валерий Галендеев с актерами Малого драматического театра обращается к поэзии XX века. По словам режиссера, спектакль «Из фрески ВЕЧНОСТЬ» — это «попытка коллективного высказывания на тему национальной души». Возможность наметить тонкие связи, расслышать перекликающиеся мотивы, наладить диалог между поэтами сквозь время и вне его.

-

«Кто живет в театре?».

Драматический театр Балтийского флота (Кронштадт).

Режиссер Михаил Смирнов.Жанр мероприятия «Кто живет в театре?» указан как «спектакль-путешествие, театрализованная экскурсия по театру», и это определение точно отражает суть происходящего. Маршрут ведет детей и взрослых через парадные интерьеры и тесные закоулки старинного здания Морского офицерского собрания, открывая зрителю двери в противоречивую историю театра в нетеатральном пространстве.

-

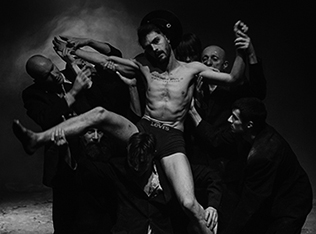

«Кровавая свадьба». Ф. Г. Лорка.

Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Сухум).

Режиссер Мария Романова, художник-постановщик Мария Филаретова.13 мая стартовал ежегодный фестиваль «Балтийского дома» — «Встречи в России». Первым Петербург встретил Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (Сухум, Абхазия).

Нельзя сказать, что русскоязычный театр отличает полноценное присвоение драматургии Федерико Гарсиа Лорки. Он совсем не наш, хотя на первый взгляд это не очевидно. Выбирая между сюрреалистическими драмами и деревенскими трагедиями, русские режиссеры почти всегда берут вторые, которые формально кажутся «более русскими», где действие происходит в деревне, отношения между поколениями сложные, любовь приравнивается к природе и к року, а нелюбовь разрушает жизни. В то же время деревенские трагедии насыщены поэзией и символами, которые требуют отказа от воспроизведения внешней межличностной истории в пользу метафизического погружения, проживания не столько судеб, сколько самого текста. Деревенские трагедии оттого и противоречивы: если игнорировать поэтическое и не задумываться о способе его передачи, то остается транслировать мелодраму.

-

«Кабала Святош/Мольер». М. Булгаков.

Молодежный театр на Фонтанке.

Режиссер-постановщик Семен Спивак, художник-постановщик Степан Зограбян.В конце 80-х годов прошлого века, вскоре после премьеры на Таганке многострадального (в начале того десятилетия прихлопнутого цензурой уже на прогоне) любимовского «Бориса Годунова», пушкинист Валентин Непомнящий, услыхав вопрос «о чем спектакль?», выдержал паузу, сделал скорбное лицо и с интонацией полной безнадеги произнес: «Ну, вот, всегда у нас так!». Это была емкая рецензия, не нуждавшаяся в дополнительных пояснениях — понятно же, о чем речь. Причем, это «всегда у нас так!» относится ко многому, всего не перечислишь.

-

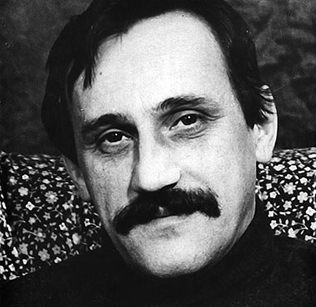

«...Многолетнее битье и ранняя смерть сделали судьбу Опоркова подчеркнуто драматичной. Для него самого, впрочем, это вряд ли гляделось классической драмой девятнадцатого века: во-первых, тогда трудно было представить, что может быть иначе, а во-вторых, его отношения со своей невеселой судьбой были своеобразны. Нескончаемое время, когда плохое заведомо лучше хорошего, когда „нужный“ спектакль, увы, даже при всем желании уже не может быть талантливым, а талантливый сродни вредительству, вгоняло в депрессию или просто сбивало с ног. Опорков тоже мог бы носить нашивки за ранения, но, во-первых, он был деликатен, а во-вторых, эта гадость его как-то странно возбуждала. Не знаю, подтвердят ли мою шаткую гипотезу историки, но до сих пор не покидает ощущение, что именно тогда, когда в так называемых кабинетах или в прессе начиналась кампания, в результате которой у него должны были отнять театр, или когда в самом театре поднималась очередная заваруха, грозившая теми же последствиями, он собирался, веселел и ставил лучшие свои спектакли. Похоже, эти „измерения“ театра он тоже любил; во всяком случае, дрался не без удовольствия».

-

Не учитывая мои пожелания, без моего участия готовится решение по назначению на пост директора Большого театра кукол. Решение принимается на уровне вице-губернатора Санкт-Петербурга, так что даже Комитет по культуре бессилен повлиять на ситуацию.

Ранее озвученная мной кандидатура Андрея Соколова — специалиста, отлично зарекомендовавшего себя в менеджерской театральной среде и находящегося со мной в партнерском диалоге, — не принимается во внимание. Имея блестящий репертуар, первоклассную молодую труппу, несколько масштабных проектов, театр остро нуждается в экономическом и менеджерском развитии. Поэтому нам нужен не просто директор, но заинтересованный в развитии антикризисный менеджер, способный вывести БТК на новый экономический уровень.

-

Основатель и бессменный директор Сургутского музыкально-драматического театра, Заслуженный работник культуры России Тамара Никифоровна Лычкатая уволена со своей должности. Распоряжением Правительства ХМАО — Югры ее полномочия прекращены, и в театр, который Лычкатая создала с нуля в конце 1990-х годов, мгновенно назначен другой человек. Четверть века трудовой деятельности директора Лычкатой — разумеется, отмеченной всеми возможными грамотами и заслужившей десятки официальных благодарностей, — закончились серией проверок и даже показательным обыском с оцеплением здания театра силами ОМОНа, запретом работникам пользоваться телефонами и ходить в туалет без сопровождения правоохранителей. Новый директор уже объявила Т. Н. Лычкатой в присутствии артистов и работников театра, что охране дано указание больше не пускать ее в помещение СМДТ... Все это могло бы показаться абсурдным и нереальным, но за последние годы мы почти привыкли к подобным методам ведения «театральных дел». И уже ничему не удивляемся. Но — протестуем!

-

«Театр». По роману У. С. Моэма.

Театр «Современник».

Режиссер Владимир Панков, сценография и костюмы Максима Обрезкова.Максим Обрезков решил превратить зеркало сцены в зеркало партера. Ряды кресел убегают лестницей ввысь, в следующем эпизоде оборачиваясь рядами гримерных зеркал. Сзади висит экран, обрамленный светящейся рамкой с двускатной крышей, словно еще один маленький портал сцены с собственными занавесочками. На нем мелькает черно-белая раскадровка: лица артистов снимают на камеру прямо во время действия и транслируют в режиме моментальных фото (впечатывают в историю театра). По всему пространству располагается оркестр студии «Саундрама», озвучивающий каждый шаг, каждый вздох, то сидя на сцене среди артистов, то выглядывая из-за кулис, то проходя сквозь зрительный зал. Музыканты в черных костюмах и черных цилиндрах загримированы под мимов и циркачей.

-

«Без названия». По пьесе А. П. Чехова «Безотцовщина».

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Режиссер Олег Рыбкин, художник Илья Кутянский.Очень стыдно, очень липко, и очень хочется пить. К такому состоянию приходит в финале спектакля главный герой — Михаил Платонов. Это последствия недавней бурной ночи — и последних двадцати бурных лет жизни. Дальше его непременно ждет или продолжение разгула, или затяжное похмелье. Третьего не дано.

Олег Рыбкин выбрал для очередной постановки первую, не слишком удачную и не слишком известную, пьесу Чехова, которую называют то «Платонов», то «Безотцовщина», а то и вовсе оставляют без названия. Эта пьеса не похожа на «Чайку» или «Вишневый сад», где атмосфера достигается тонкими штрихами, а диалоги героев можно расшифровать в миллионе разных вариаций. В «Без названия» много пустых слов и совсем нет сверхобобщений — просто история про запутавшегося человека, который женился без любви, пропил свой ум, но не пропил обаяния, а потому решил затащить с собой на дно жизни еще парочку приятных женщин.

-

«Три сестры. Игра в солдатики». По пьесе А. П. Чехова и биографиям сестер Бронте.

Театр «Мастерская».

Режиссер Марина Солопченко, художник Эмиль Капелюш.Иногда под фотографиями из прошлого, чаще дореволюционного прошлого, публикуемыми в интернете, появляются комментарии: «Какие лица! Таких уже не бывает...» Бывают. Именно с такими лицами, светлыми, ясными, одухотворенными, вылетают-вытанцовывают на сцену три сестры и их брат: Ольга (Юлия Вибе), Маша (Вера Латышева), Ирина (Дарья Завьялова) и Андрей (Федор Климов) Прозоровы. Легкие, подвижные, улыбающиеся. И дело не в гриме, которого нет, а во внутреннем состоянии актеров, которое и обеспечивает «свечение» изнутри. Состояние это они привносят на сцену как атмосферу уже в экспозиции, и она долго сохраняется неизменной. «Игра в солдатики» очень атмосферный спектакль. Атмосферность в нем преобладает...

-

«Папа». Ф. Зеллер.

Нижегородский ТЮЗ.

Режиссер Алексей Логачев, художник Ольга Лагеда.Как бы ни сложилась судьба этого спектакля, его уже можно назвать этапным, потому что именно им открыл Алексей Логачев свой творческий путь в Нижегородском ТЮЗе на посту главного режиссера. Этот пост он занял не так давно — 9 месяцев назад, ровно столько, сколько необходимо было, чтобы успеть родить первого «ребеночка» и создать в окружении (в театре) благожелательную, дружескую и творческую атмосферу. Это чрезвычайно важно: театр в течение многих лет был практически стерт с театральной карты города из-за кризиса творческого и административного руководства.

-

За минувшие пять отчетных лет, что мы не поздравляли его, Валерий Николаевич Галендеев поставил несколько спектаклей (тоже писали о них), воспитал несколько десятков учеников, которые влились в школу Галендеева. Он по-прежнему говорит — заслушаешься, он по-прежнему верен МДТ и Додину, рядом с ним лингвистически затихаешь. Но в день рождения затихнуть вряд ли выйдет, так что — присоединяйтесь к поздравлениям, а начнут их Татьяна Рассказова и Елизавета Боярская.

-

«Трое». По песням и монологам Ж. Кокто.

Проект «DRAM & BAR».

Режиссер Сергей Паньков.Постановка по Жану Кокто — первое обращение проекта «DRAM & BAR» к несовременной драматургии и первая премьера. Это объясняется тем, что проект вышел из другого схожего проекта — «Chill_ka», который занимался читками современных пьес в барах Петербурга. Продюсировала его Софья Ошлыкова, а постановками в основном занимался Сергей Паньков — актер театра «Мастерская» и режиссер различных лабораторных проектов (хотя на первых этапах в «Chill_ke» были и другие имена). Читки Панькова сразу стремились к завершенности формы, текст постепенно исчезал из рук артистов, как и слово «читка» из названия спектакля. Принцип «чила», актуальный для зрителя, который просто пришел в бар расслабиться, сайтспецифичность пространства и атмосфера кабаре достались проекту «DRAM & BAR» по наследству. В его репертуаре пьесы Александра Югова, который (совпадение!) выступает под псевдонимом Сергей Паньков, Михаила Хейфеца и теперь Жана Кокто.

-

«Ненаписанная пьеса для театра Андрея Павловича Чехова». Ф. Попов.

Площадка 51.

Режиссер Фома Попов.Спектакль «Ненаписанная пьеса для театра Андрея Павловича Чехова» — дебют Фомы Попова в театральной режиссуре. До этого он снял около двадцати короткометражек. Плюс участие в проекте «Кабаре современного искусства и перформанса „Нога Бомжа“». И совместное с режиссером Марией Селедец самопровозглашенное творческое объединение Новых русских символистов. То есть драматургическое соавторство, в результате которого Селедец поставила спектакли «Шон и Джессика Шоу», «День Учителя | 2048». Получается активная теневая работа и художественно-идеологическое совпадение с Площадкой 51. И вот дебют — наконец-то сам себе драматург и сам себе режиссер, все по канонам андеграундного театра на Б. Конюшенной, 9. Ожидать можно было всего, но выход из тени коллег оказался большой удачей.

-

Лабораторные действия. Финальный показ.

Лаборатория «Порох».

Инженерный театр АХЕ.В январе 2021 года Инженерный театр АХЕ объявил набор в Лабораторию «Порох» — самый продолжительный образовательный проект, который когда-либо делали основатели театра Павел Семченко и Максим Исаев. На три месяца погрузиться в лабораторный процесс захотели 300 человек. После двух отборочных туров и сурового обучения к финалу остались всего девять студентов, заслуживающих пристального внимания.

-

Гастроли Красноярского театра кукол в Петербурге

Театр кукол — в первую очередь театр визуальный, и от сценографических решений зависит очень многое. Спектакли, которые Красноярский театр кукол (КТК) привез в Петербург в рамках обменных гастролей с Большим театром кукол (БТК), полны сложных, конструктивистских декораций (художники-постановщики Марина Завьялова, Евгения Платонова, Дарья Лазарева, Дарья Дубовик, Светлана Струкова и Саша Полякова). Декорация часто становится и планшетом сцены, и ширмой для актеров, и экраном для проекции (проекцию КТК использует часто и умело), как в детских, так и во взрослых спектаклях.

-

Это потом будут «Похожий на льва», «Вагончик», и жизнь пройдет через театр Гинкаса «неореалистическим потоком». Это потом театр в формах жизни займет в его спектаклях некоторую часть художественного пространства (вернее — его театр вберет в себя эту краску тоже, ни на секунду не забывая своего эстетического первородства), а тогда был театр в форме театра, театр как абсолютная идея, как универсальный мир и единственно возможный язык жизни. Театр! По репзалу метался человек, азартно наполнявший сочиненный мир новыми и новыми подробностями, абсолютно уверенный в своей «демиурговой» правоте...

-

О режиссерской лаборатории «Tamga» в Казанском татарском ТЮЗе им. Г. Кариева

В Казанском ТЮЗе им Г. Кариева прошла третья режиссерская лаборатория под руководством Нияза Игламова. Еще на первой была четко определена цель этих лабораторных исследований: театр серьезный, сложный, настоящий, порой провокационный. Тогда эскиз Ильшата Мухутдинова «Молчанка» вызвал в зале шок, агрессивное неприятие, отказ говорить о страшном и абсолютное нежелание признавать за театром, особенно детским, право на создание жуткой и жестокой картины мира. На третьей «Тамге» прямых провокаций не было, но разговор получился более чем серьезный.

комментарии