-

«Левша». В. Печейкин.

Театр Наций.

Режиссер Максим Диденко, концепция, сценография, костюмы Марии Трегубовой.В школе нам преподавали так: «Левша» Николая Лескова — глубоко патриотическое произведение о том, как русские самобытные мастера «умыли» продвинутую Европу с ее образованием, прогрессом и индустрией. Печальный конец талантливого умельца и казус с блохой, которая перестала танцевать, как-то не особо попадали в фокус внимания учителей. «Левша» так и остался в памяти как назидательная притча об особом русском пути и моральном превосходстве соотечественников над рациональной Европой.

-

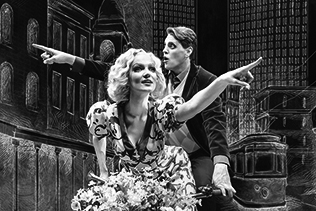

«Дорогой мистер Смит». Мюзикл П. Гордона по пьесе Д. Кейрда.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер-постановщик Алексей Франдетти, художник-постановщик Вячеслав Окунев, художник по свету Глеб Фильштинский, видеохудожники — студия ARTNOVI, художник по гриму Татьяна Величкина.На сцене театра «Приют комедианта» впервые появился мюзикл. Настоящий, американский, шедший Off-Broadway до 2016 года, а до того еще много где поставленный: в 2009 году — в Калифорнии, где состоялась его мировая премьера, затем в Цинциннати, лондонском Вест-Энде, Канаде и Токио. Мюзикл получил вполне благожелательные отклики, некоторые критики называли его главным событием 2010-х годов в этом жанре, отмечая простоту и напевность мелодий и достоинства драматургии: автор сценария Джон Кейрд даже стал лауреатом престижной премии The Drama Desk.

-

Алексей Владимирович Бородин — феномен. Ну не бывает, чтобы человек, делающий и в жизни, и в театре, все так, как правильно, и в нужный момент, при этом бы пользовался любовью и уважением коллег, сохранял ничем не запятнанную репутацию. Надо умудриться прожить жизнь в искусстве, избежав сплетен и пересудов. Тридцать лет успешно руководить театром, из которого не уходят артисты, вырастить учеников, ввести их в коллектив таким образом, чтобы не разбудить дремлющее у ветеранов право на первородство. И еще ставить событийные спектакли — они известны, нет смысла их чохом перечислять, каждый заслуживает особого внимания, статей и монографий.

-

Валерия Ивановна Прокоп — уникальное явление на сцене русского театра. Невероятно органичная, подвижная, работоспособная, с потрясающим чувством юмора, она обладает редчайшим на сегодняшний день актерским дарованием. Мне посчастливилось работать с Валерией Ивановной в двух театральных постановках, и я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением от этой актрисы. Она умеет входить в творческий диалог с режиссером и обладает широчайшим актерским диапазоном. Валерия Ивановна — редчайший случай актрисы, способной существовать в спектакле как в остро-характерной комедийной роли, так и в сугубо трагической.

-

«Жаль, что тебя здесь нет».

Совместная продукция Фонда «Alma Mater» и Новой сцены Александринского театра при участии Фонда «Антон тут рядом».

Главный партнёр — компания BIOCAD.

Режиссер Борис Павлович.Борис Павлович на Новой сцене Александринки показал спектакль «Жаль, что тебя здесь нет». В нем участвуют и его «особые» люди, знакомые многим по проекту «Квартира», и его постоянные актеры, они же тьюторы.

Сперва, готовясь отрецензировать спектакль и обращаясь к разным критикам, мы столкнулись с несколькими аргументированными отказами (инклюзивный театр остается территорией и вопросов тоже).

И тогда мы решили попросить высказаться студентов-театроведов. Они с большим воодушевлением относятся к творчеству Бориса Павловича. И они, абсолютно не ангажированные никакими точками зрения, впервые столкнулись с инклюзивным театром.

-

Лаборатория современной драматургии «Лиговка 44: ДА/НЕТ» в Государственном драматическом театре «Комедианты»

В театре «Комедианты» состоялась лаборатория современной драматургии «Лиговка 44: ДА/НЕТ», в рамках которой молодые режиссеры представили на суд зрителей шесть эскизов. Эскизы эти получились самые разные — начиная от откровенных ученических зарисовок, совсем скороспелых набросков с неразработанным режиссерским концептом, до вполне внятных и мастеровитых решений. Рассматривать получившиеся работы предлагалось с точки зрения потенциальной возможности включения одной из них (при последующей доработке) в репертуар театра. Запрос вполне конкретен, что делает честь организаторам, которые преследуют цель «омоложения» репертуара, пополнения его пьесами современных драматургов.

-

«Опричник». П. И. Чайковский.

Михайловский театр.

Режиссер-постановщик Сергей Новиков, музыкальный руководитель Александр Соловьев, сценография и костюмы Александра Купаляна.В середине весны на каждом столбе Петербурга повесили по Кехману с подписью «Опричник». Можно было бы подумать, мол, «ни черта себе, какая самокритика», но нет. То были афиши новой постановки Михайловского театра, на которых Владимир Абрамович предстал в скромном образе царя.

Спойлер: на сцене в «Опричнике» молодого режиссера Сергея Новикова (это его вторая полноформатная постановка) Кехман не появляется. Хотя, думаю, он блестяще бы вписался в этот ультратрадиционный спектакль, задача которого, по словам самого Новикова, одна: вернуть оперу в репертуары театров.

-

«Турандот». Дж. Пуччини.

Ростовский музыкальный театр.

Дирижер Андрей Иванов, режиссер Павел Сорокин, художник Вячеслав Окунев, хормейстер Елена Клиничева.Театр решает поговорить со зрителями-слушателями на языке, который нынче решительно вытесняет лексику, вроде не успевшую состариться, но для молодежи уже не предпочтительную. В качестве этой «лексики» избрана пиксельная графика. С помощью растрового графического редактора смоделированы конструкции, которые оживают, принимают полноценный человеческий облик и вступают в отношения, порой с трудом поддающиеся логическому объяснению.

-

«Орфей спускается в ад». Т. Уильямс.

Театр на Васильевском.

Режиссер Александр Баргман, художник Анвар Гумаров.В ремарках своих пьес Теннесси Уильямс подробно и очень настойчиво описывает место действия, перемены картин, внешность и даже переживания персонажей. В этом плане ничто не напоминает авторских описаний «Орфея» при начале сценического действия. Нет здесь ни второго этажа, где лежит в своей постели смертельно больной Джейб Торренс, ни ведущей к нему лестницы, на площадке которой разворачиваются многие события пьесы. Уточню: в логике «Орфея» значение имеет не буквальное соответствие места, а эта его двухуровневая организация, где уровни противопоставлены друг другу. Один — территория Джейба Торренса. Другой — территория Лейди и Вэла...

-

«Дальше».

Томский театр юного зрителя.

Режиссер Дмитрий Гомзяков, художник Евгений Лемешонок.Что будет с театром, что будет с человечеством, что будет с планетой и что будет конкретно со мной? Такими вопросами задаешься во время и после спектакля Томского ТЮЗа «Дальше», который поставил Дмитрий Гомзяков. Хотя «поставил», наверное, не слишком точное слово. Скорее он создал среду, в которой актерам и зрителям комфортно размышлять над своим прошлым и искать в нем ответы на вопрос, что будет дальше.

-

«A L O L A J. История в 12 струнах». К. Бесолти.

Няганский ТЮЗ.

Режиссер Мария Сиукаева, художник Ольга Богатищева.Когда едешь в северный город Ханты-Мансийского автономного округа на спектакль по народному эпосу, то менее всего ожидаешь, что он будет осетинским. В округе живут свои коренные малочисленные народы — ханты и манси, а вот осетин в Нягани всего один.

-

«Сотворение мира». Й. Гайдн.

Компания «Фура дель Бауш».

Художественный руководитель, режиссер и сценограф Карлуш Падрисса.Так уж повелось, что «Фура дель Бауш» — это имя, вес, гарантия масштаба, зрелища, невиданности. Звучит-то как — Фура, да еще и дель Бауш. Коллектив, зарекомендовавший себя как вечный апологет эксперимента — беспроигрышный партнер любого фестиваля и праздника. Поставщик оригинальности, так сказать.

-

«В окопах Сталинграда». По повести В. Некрасова.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский.Все солдатики, которые час двадцать, что идет спектакль, сидят в блиндаже, много курят и рассказывают о себе, — мертвы. Сергей Женовач любит бездейственные истории, опирающиеся только на силу литературы, на значимость слов. Впервые из того, что я видела у него из серии «Женовач и МХТ», это работает на сто процентов. Хотя про войну, но Первую мировую, у него уже были «Бег» и «Белая гвардия», а под его кураторством — «Сахарный немец» его ученика Уланбека Баялиева.

-

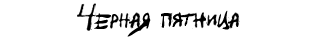

«Циолковский». Б. Павлович.

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль).

Режиссер-постановщик Борис Павлович, художники Александр Мохов и Мария Лукка.Калужский чудак Константин Циолковский в Театре имени Волкова. Один день из жизни, вместивший полеты и падения русского Икара.

Он довольно молод, страшно застенчив, абсолютно не приспособлен к быту, учительствует в женском епархиальном училище, платонически влюблен в своих учениц. Въезжает на сцену на велосипеде, разговаривает сам с собой, ничего не слышит — и, однако ж, являет собой самого настоящего гения в совсем неподходящих условиях российской провинции рубежа XIX–XX веков.

-

«Вещественные доказательства».

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Борис Павлович, художник Ксения Перетрухина.Борис Павлович продолжает изучать документальный театр, облекая исследование в форму практического сотворчества. В камерном пространстве театра Karlsson Haus зрителей ждет настоящий музей, экспонаты которого в течение нескольких месяцев собирались со всех желающих. Ложка, носки, порванные струны, книга, губная помада и многие другие, никак не связанные друг с другом бытовые вещи, как и в обычном музее, обрастают смыслом, благодаря хорошей экскурсии.

-

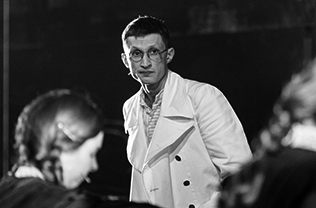

«Нос». Н. В. Гоголь.

Севастопольский ТЮЗ.

Автор инсценировки, сценограф и режиссер-постановщик Яна Тумина, композитор Дмитрий Максимачев, художник по костюмам Анис Кронидова, хореограф Алишер Хасанов, художник по свету Василий Ковалев.Творческий вираж Яны Туминой в сторону Гоголя был ожидаем и в каком-то смысле закономерен. После Гофмана, Андерсена и Пушкина, пронизанных в режиссерских решениях многочисленными сюжетными аллюзиями, до Гоголя был ровно один шаг. Вот он случился и, наверное, впервые обозначил свойственные Туминой аберрации не только на уровне сюжета, но в пределах актуального событийного и даже географического пространства. Яна Тумина выступает в своем новом спектакле не только режиссером, но и автором инсценировки, и сценографом.

-

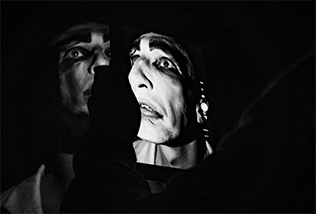

«Интервью В.» По мотивам книги А. Вертинского «Дорогой длинною».

Театр Ненормативной Пластики.

Режиссер Роман Каганович, сценография и костюмы Александра Мохова и Марии Лукки.Жесткий свет пробивает снизу стеклянный стол, контрастно прорисовывая туловище нагого мужчины, графично выписывая контуры и фактуру тела. Как витрувианский человек, этот герой лишен каких-либо личностных признаков своего документального прототипа. Мужчина упирается взглядом в задник тряпочной непробиваемой занавески, поднимает напряженные руки, истово молит невидимого властителя о позволении вернуться домой. Спектакль начинается с высокого градуса накала, а эта сцена напоминает Страшный суд: все мирское осталось в стороне, родина для героя — рай на земле. Мы слышим голос, обрамленный безупречностью театрального выговора, силящийся замаскировать формальностью срывающиеся ноты отчаяния. Мы не видим глаз, не видим лица. Сергей Азеев, играющий Вертинского, стоит к зрителю спиной. Переломный момент в судьбе героя преобразован в трансляцию состояния, посыл — отраженный от стен — возвращается зрителю как обостренное обстоятельство, в котором будет развиваться дальнейшее действие.

-

«Красный цветок». По рассказам Вс. Гаршина.

Санкт-Петербургский Городской театр.

Автор сценической версии и режиссер Антон Корнилов.Спектакль Антона Корнилова спасает всех. Мятущуюся совесть Гаршина — от парадоксов, героев его рассказов — от страданий. Зрителей — от тяжелых дум. Перед нами добрая сказка, Гаршин лайт-версия. И удивительный по сложности и новизне пафос: война — плохо, альтруизм — хорошо. Зло не прижилось в этой истории, и борьба прошла без жертв. Можно сорвать красный цветок и спокойно жить дальше.

В основу спектакля положены три рассказа — «Красный цветок», «Трус» и «Четыре дня», — действие которых развивается параллельно, образуя какую-то нескладывающуюся мозаику. Как целое они, вероятно, должны были монтироваться в коллаж, но события перебивают друг друга — ассоциативные и логические связи хромают.

-

«Смерть Тарелкина». А. В. Сухово-Кобылин.

Псковский театр драмы.

Режиссер Хуго Эрикссен, художник Ютта Роттэ.В редакции Псковского театра драмы провиденциальный текст Сухово-Кобылина превратился в «криминальное чтиво».

Режиссер Хуго Эрикссен и художник-постановщик Ютта Роттэ предложили поиграть в киношный постмодернизм: поместили действие в длинные и тесные, как гробы, грузовые контейнеры на колесах: открывается борт, и зритель оказывается в обшарпанной питерской квартире из «Улиц разбитых фонарей», где Тарелкин инсценирует свою смерть и похороны...

-

«Вечно живые. История в лицах».

Театр «Современник».

Режиссер Виктор Рыжаков, художник Николай Симонов.Весна в Москве. Тепло. Цветут бульвары. На Чистых прудах — сирень и одноразовая акция — документальный спектакль «Вечно живые. История в лицах». Ею театр «Современник» отпраздновал 15 мая свое 65-летие.

комментарии