-

Лаборатория по современной драматургии Театра Наций (художественный руководитель н. а. РФ Евгений Миронов), осуществляемая при поддержке Министерства культуры РФ, проходила на исходе лета в Нижнем Тагиле на площадках сразу двух театров. Драматического, имени Мамина-Сибиряка, и Молодежного, расположенного в отдаленном рабочем районе Уралвагонзавода. Последний, не случайно идентифицирующий себя с недавнего времени как «Новый молодежный театр», переживает период полной перезагрузки: новое руководство, новая политика, новые перспективы (грядет капитальный ремонт), да по сути и новая труппа. Этим прежде всего продиктовано стремление организаторов — арт-директора Олега Лоевского и куратора Елены Носовой — поддержать, подключив к работе лаборатории, театр в столь непростой период, дать импульс для профессионального роста и свежих идей.

-

Бывает и такое, причем только раз, и больше никогда не повторяется. Как не повторяется ни один оперный спектакль с участием одних и тех же актеров. Меня приводит в дичайшее отчаяние ремарка приятелей, заявляющих мне: «Ну ты же это уже видел!» Нетребко никогда много не бывает. На ее Сюзанну в «Свадьбе Фигаро» Моцарта и тем более на «Травиату» можно было ходить столько раз, сколько ее давали в афише Мариинского театра в конце 90-х — начале 2000-х, и это каждый раз было по-разному. Нетребко вообще не любит повторяться. В ее гардеробе одежды столько, сколько дней в году. Она словно создает свой миф в пику о вечном возвращении, миф о вечном обновлении.

-

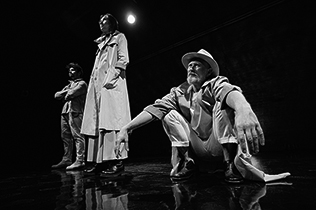

«Люблю» (драматический сеанс по пьесе И. Вырыпаева «Чему я научился у змеи»).

Театр ЦЕХЪ.

Режиссер и художник Александр Никаноров.Спектакль ЦЕХЪ театра — премьера текста Ивана Вырыпаева, первая встреча пьесы со зрителем, и это событие, на которое однозначно стоило отозваться. Поиск способов сценического воплощения вырыпаевского стиля и одновременно вырыпаевской философии — живой театральный сюжет спектакля «Люблю». Сразу скажу: Александр Никаноров и его команда искали в верном направлении, и на пути им встретилась удача. Соединение в нужной пропорции искренности и иронии, воодушевления и стеба оказалось идеальным для той теплой, «осознанно наивной» мудрости, что излучает текст. Мудрости, ничуточки не боящейся банальности.

-

«Декамерон». По книге Дж. Боккаччо.

Гоголь-Центр.

Автор пьесы и режиссер Кирилл Серебренников, режиссер-хореограф Евгений Кулагин.В Москве на сцене Гоголь-Центра теперь можно увидеть спектакль, который Кирилл Серебренников поставил с актерами своего театра и труппы Deutsches Theater Веrlin в 2019-м. До пандемии премьеру успели показать только в Берлине, отныне спектакль будет жить на двух сценах. Два комплекта оформления — для каждой страны, два языка исполнения — одновременно русский и немецкий, сплетенные на сцене и в живой речи, и в титрах.

-

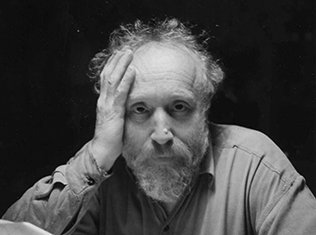

«Есть красота прерывистая, есть прерванная, есть исчезающая, есть красота сезонная, уродливая, навязанная — и есть красота непреходящая, живущая с рождения и до своего логического конца.

К такой непрерывной, совершенной, безукоризненной красоте я отношу жизнь и творчество Юры Норштейна. Он одно из чудес ХХ века, сравнимый с красивым рисунком самолета, который по совершенной кривой отделяется от земли, по какой-то божественной линии набирает высоту и ровно держит ее, в любой момент готовый взлететь еще выше, если этого потребует от него совершенство.

Он неповторим и совершенен».

-

Жизнь-то бежит... Вчера мы поздравляли его с 70-летием, а тут — хлоп — и десятилетие накинулось. А он все такой же прекрасный.

Чтобы не повторять пройденное, во-первых, отсылаем всех к прекрасному фильму Владимира Непевного «Дрейден-сюита» (ссылка в конце текста). А во-вторых, выбираем свежих поздравляльщиков, связанных с последними ролями Сергея Симоновича. Слово Андрею Могучему, режиссеру спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», и Федору Федотову, которому выпало счастье дебюта в компании с великим Дрейденом...

-

Странно поздравлять с юбилеем человека без возраста, но у Розы Хайруллиной сегодня круглый и еще совсем несолидный день рождения, и это повод вспомнить многое, поскольку знаем мы ее очень давно, гораздо раньше московского звездного взлета, кросс-кастингового превращения и недавней аннигиляции в перформансе «Точки доступа»...

-

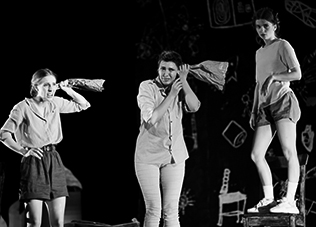

О Лаборатории актуального театра для детей под руководством Руслана Кудашова Большого Детского фестиваля в Севастопольском ТЮЗе

О том, что детский театр — проблемная зона в российском театральном поле, написано и сказано немало. Однако сегодня этот тезис едва ли можно назвать справедливым: за последние несколько лет стремительно увеличилось количество проектов, направленных на работу с детьми и подростками, а спектакли по новейшей детской литературе стали нишевым мейнстримовым направлением.

-

Новый 266-й сезон впервые в своей истории Александринский театр открыл не только вне родных стен, но и в другом городе — на Вечевой площади Псковского кремля, — премьерой «специальной версии для музеев-заповедников» спектакля «Блаженная Ксения. История любви».

Если скрупулезно подсчитывать, то это уже четвертая редакция спектакля Валерия Фокина. Первая стала событием основной сцены Александринки еще в декабре 2009 года. Вторая была показана летом 2014-го на XII Театральном фестивале «Голоса истории» в Консисторском дворе Вологодского кремля. Девять лет спустя, осенью 2018 года, Валерий Фокин выпустил ремейк «Блаженной Ксении» с молодыми актерами труппы и «с новыми смысловыми акцентами». И вот — четвертая редакция, открывшая 2 и 3 сентября 2021 года «уличную» программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове.

-

Совсем недавно «Золотая Маска» показала трансляцию спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7». Хотя мы публиковали несколько текстов об этом спектакле, трансляция стала поводом к еще одному свободному высказыванию. Мы всегда за спектр суждений и потому публикуем эти размышления. Сам автор обозначил его как «Текст для тех, кто видел спектакль „Три толстяка. Эпизод 7“ или хотя бы читал другие тексты об этом спектакле».

-

«Костик». По мотивам пьесы А. П. Чехова «Чайка».

Театр им. Пушкина.

Автор и режиссер Дмитрий Крымов, художник Валентина ОстаньковичНекоторые режиссеры давно догадались, что чеховская «Чайка» — страшная пьеса, а одноименная птичка — хищное и довольно неприятное существо. Таких режиссеров по-прежнему меньше, чем тех, которые делают из «Чайки» зрелище высоких страданий в красивых усадьбах. Но именно спектакли тех, кто относится к водной птице как к убийце, а к пьесе о людях искусства как к истории, в которой одни стреляются, а все другие харкают кровью, продлевают «Чайке» подлинную сценическую жизнь.

-

«Полубог». А. И. Куприн.

Телеспектакль Театра им. Ленсовета.

Режиссер Евгения Богинская.И простой статист на Руси может возыметь актерскую славу. Жаль только вот, пропьет свой дар нещадно. Талант не оценить и не измерить, на прочность можно лишь проверить и щедро плесенью покрыть. Глаза застелит пеленой не то из водки, не то из белых пошловатых перьев. Актер изжил себя под бурные овации. С позором он покинул сцену. И Гамлет уж «не будет!», он, к сожалению, устал.

-

Ассоциация театральных критиков выражает серьезную озабоченность в связи с решением Минского горисполкома о ликвидации Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

Российским театральным критикам хорошо знаком основанный̆ в 2010 году продюсером Анжеликой Крашевской центр «АРТ Корпорейшн», который на протяжении одиннадцати лет играл важную роль в культурной̆ жизни Республики Беларусь. Международный̆ форум «ТЕАРТ», организованный Центром, быстро вошел в число ведущих театральных фестивалей̆ постсоветского пространства. Именно «ТЕАРТ» познакомил белорусскую публику с работами главных фигур нового европейского театра — от Ромео Кастеллуччи до Кристиана Люпы, от Корнеля Мундруцо до Алвиса Херманиса.

-

«Одиссея». Пьеса А. Прикотенко по мотивам поэмы Гомера.

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Андрей Прикотенко. Художник Ольга Шаишмелашвили.Когда-то давным-давно, девятнадцать лет назад, Андрей Прикотенко мощно заявил о себе спектаклем «Эдип-царь» по пьесе Софокла, который игрался на сцене Театра «На Литейном». Он был сочинен на трех актеров — Джулиано ди Капуа, Ксению Раппопорт и Тараса Бибича. Последний играл несколько ролей и, в частности, Креонта и Вестника, который тащил на своей спине колонну коринфского ордера. И в этом был смысл — так обозначалась серьезность информации, которую принес посланник из отцовских земель: предок мертв и пророчество не сможет сбыться. Но весть, обрадовавшая героя, на самом деле только приблизила его к осознанию своей трагической ошибки.

-

В архиве появился № 103. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Смерть Тарелкина». А. В. Сухово-Кобылин.

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Оскарас Коршуновас, сценография Гинтараса Макарявичюса.И чего только нет в этом представлении! Чем только ни пестрит оно со сцены! «Экстравагантности» начинаются уже в афише: жанр — «футуристическая кибертрагикомедия»; Тарелкина и частного пристава Оха играют женщины (Анна Щетинина и Елена Карпова), кухарку Маврушу, напротив, мужчина (Станислав Шапкин)... Сухово-Кобылин и сам допускал, что роль Брандахлыстовой в его пьесе «при необходимости» может играть актер, а в постановке Мейерхольда 1922 года, к которой апеллируют в анонсе и на сцене создатели спектакля, «колоссальную бабу» Брандахлыстову изображал Михаил Жаров.

-

Иван Миневцев, Яна Тумина, Иван Пачин — четвертый севастопольский Фестиваль премьер «ТОН» прошел со столичным размахом...

По набору режиссерских имен афиша этого года могла бы конкурировать с ведущими российскими фестивалями. Зрителям представили шесть спектаклей большой формы (в большинстве — созданные в непростых условиях пандемии), у каждого из которых очевидны хорошие фестивальные перспективы по стране. Именно поэтому жюри отказалось от компромиссов, серединных номинаций и утешительных призов. «ТОН» сам задал такой тон обсуждений и оценки, собрал таких артистов и режиссеров, которые про себя все отлично понимают не менее экспертов. Потому обсуждали каждый спектакль и раздавали немногочисленные номинации по большому счету.

-

Свобода.

Это слово буду писать с большой буквы

Потому что это важно.А. Володин

Слово и было написано с большой буквы — как название фестиваля VABADUSE — фестиваль СВОБОДЫ. Он происходил в Нарве в конце августа.

«Ад и мир» — название пьесы Марюса Ивашкявичюса, одного из идеологов фестиваля, читка ее проходила на прошлом Володинском фестивале-2020.

Стихи Александра Володина (см. эпиграф) стали для меня рефреном пяти дней, в процессе которых пришла еще и другая володинская ассоциация: мир по-прежнему делится на Человека Боя и Ушастого (помните «Две стрелы»?).

-

Приехать в Севастополь и не пойти в Театр имени Луначарского — для меня моветон с конца 90-х. Уж больно крепок здесь всегда актерский ансамбль и отчаянны попытки жить, а не казаться. Но за пару моих пропущенных крымских отпусков в театре накопилось энное количество премьер, обзор которых был предпринят за пару недель истекшего июля. Увы, по тем же причинам, что вынужденно отменяют нынче спектакли петербургских театров, не удалось увидеть, например, «Белую гвардию». Но и без учета этой апрельской премьеры 2021 года общая картина текущей жизни театра, которым уже семь лет руководит Григорий Лифанов (вот время-то бежит!), абсолютно ясна: репертуарный баланс держать удается. Здесь дорожат каждым зрителем — и прогрессивным, и консервативным, а потому в афише есть спектакли для тех и для других...

-

«На улице жара стояла страшная». Эта строка из «Преступления и наказания» стала нечаянным эпиграфом к лаборатории по Достоевскому в Краснодарском театре драмы. Лаборатория прошла в самую, кажется, жаркую неделю года: на улице +37 в тени. Однако потоки пота не помешали режиссерам придумать свои версии сюжетов Достоевского, а артистам — самоотверженно и лихо работать в предлагаемых обстоятельствах.

комментарии