-

Порою художественный текст спектакля становится для рецензента-критика провокацией. Так спектакль Театра «На Литейном» спровоцировал нашего автора Елену Вольгуст на вольный фантастический очерк о природе того очевидного, но невероятного, что встретилось ей в театре.

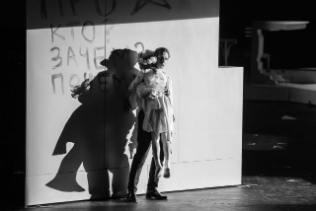

«Требуется старый клоун». М. Вишнек.

Театр «На Литейном».

Режиссер-постановщик Сергей Морозов, художник-постановщик Денис Денисов. -

«Правда — хорошо, а счастье лучше». А. Н. Островский.

Театр Комедии им. Н. П. Акимова.

Режиссер Александр Кузин, художник Андрей Климов.Вот ведь чем хорош Островский: в какую сторону его пьесу ни растяни — не порвется, с каким ключом к ней ни подойди — откроется и порадует зрителей. Может, неувядающей актуальностью проблем российской действительности, может — мощью человеческих характеров, может — непревзойденной красотой и выразительностью русской речи, может — мудрым взглядом на мир. Даже если и вовсе разгрузить ее (пьесу, то есть) от серьезных размышлений о природе человека и сделать исключительно ярко-театральную историю, возможную лишь в освещенной софитами коробочке сцены, все равно от Островского не убудет. И так он победит.

-

В кинотеатре «Родина» состоялась премьера фильма Владимира Непевного «Дрейден-сюита». 27 сентября фильм покажут в Москве, «На Страстном», а 29 сентября — в Петербурге, в Театральном музее.

«Входит свободный человек» называется одна из пьес Тома Стоппарда.

Но это не начало текста. Начало будет другое.

-

На рубеже сентября-октября выйдет в свет № 85 «ПТЖ». По традиции — молодежный, студенческий, и тему его определяют всегда сами члены так называемой «молодежной редакции», в центре которой нынче оказались Юлия Бухарина, Анна Павленко и Яна Постовалова.

В молодежном номере, посвященном «разноаспектному» герою нашего времени, есть и большой раздел «Актерский класс». Там, среди разнообразных актерских портретов, вы найдете и портрет актрисы Этюд-театра Надежды Толубеевой. «ПТЖ» писал о ней с первой роли, потом юная Надя появлялась на страницах не раз, но все же трудно было предположить такое серьезное художественное развитие в младшей представительнице рода Толубеевых...

-

«Преступление и наказание». Ф. М. Достоевский.

Александринский театр.

Режиссер Аттила Виднянский, сценография и костюмы Марии и Алексея Трегубовых.Марина Дмитревская — Елене Вольгуст

Переписка? Ну, давай.

Конечно, после почти шести часов, проведенных в зале Александринки на «Преступлении и наказании» А. Виднянского, хочется понять, зачем читает и что вычитывает из романа этот режиссер, тяготеющий к театральной мистериальности, полифонизму, режиссер-конструктор монументальных мирозданий и метафизических сфер. Ну, не радоваться же несвежим сценическим образам — раздавленному помидору и двум расколотым арбузам, символизирующим разрубленные черепа Алены Ивановны и Лизаветы. Тем более, какие уж арбузы нам, видевшим на театральном огороде и разрубленную капусту в спектакле Камы Гинкаса?.. -

«Анна. Трагедия». Пьеса Е. Греминой по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Александр Галибин, художник Николай Симонов.Премьера по мотивам «Анны Карениной» петербуржцев может заинтересовать прежде всего тем, что в наш город, в театр «Балтийский дом» вернулся творческий дуэт режиссера Александра Галибина и актрисы Ирины Савицковой. Пятнадцать лет назад здесь же, только на Малой сцене, шел их спектакль «Фрекен Жюли» — Галибин поставил его, Савицкова сыграла заглавную роль. Об исполнении роли стриндберговской героини критик Татьяна Джурова писала: «Ирина Савицкова обладает особым даром — играть трагедию в драме».

-

«Теркин». По поэмам А. Твардовского.

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Михаил Патласов, художники Александр Мохов и Мария Лукка.Был бы в команде Михаила Патласова среди многочисленных видео-медиа-художников и саунд-дизайнеров хотя бы средней руки завлит, он бы, наверное, заранее рассказал, что такое поэма Твардовского для последующей русской литературы. Стихотворная колонка во фронтовой газете, на двадцать лет опередившая время, предвосхитившая всю военную прозу 60-х, да и поэзию тоже: с маленьким обычным человеком посреди большой войны, с разящей точностью субъективного взгляда, без официоза, но с выверенной долей пафоса и обобщений, выводящих индивидуальную драму героя в иной масштаб. То есть та самая окопная правда, и по сей день практически единственный способ говорить о войне на языке искусства, именно с Теркина и началась.

-

«Любовь людей». Д. Богославский.

«Этюд-театр» на «Площадке 51».

Режиссер Семен Серзин, художник София Матвеева.Спектакль «Любовь людей» открывает дуэт: он и она, гитарист и певица, в шелковых лентах «Выпускник-2000» через плечо поют «Зима, холода, одинокие дома...» Андрея Губина. Попсовая песенка звучит неожиданно роково, резко, рублеными ударами строф.

Герои спектакля моложе тех, что написаны в пьесе. Им по 30, как и самому режиссеру, для которого материал, за который он берется, — очередная попытка рассказать о своем поколении. О тех, кто связан давно и навсегда, кто ударился о жизнь, о любовь и не пережил этого столкновения.

-

9 сентября в Петербурге начнется новая жизнь Площадки 51, построенной и придуманной «Этюд-театром», которая будет работать как открытая сцена для многих бездомных театров и проектов. Весной этого года едва отремонтированная площадка была временно закрыта из-за проблем с собственником. И вот в начале осени открывается вновь — премьерой Семена Серзина «Любовь людей». А мы пока рассказываем о другом проекте, который тоже можно будет увидеть на этой сцене.

«Мне мое солнышко больше не светит».

Авторы и режиссеры — Владимир Антипов и Алексей Забегин.

Этюд-театр на Площадке 51 -

Павел Осипович Хомский открыл мне глаза на войну как на вещь вполне реальную, конкретную, на вещь, у которой есть свои запахи, звуки, которую люди ощущают кожей, нутром. Война в рассказах нашей семьи жила постоянно. Воевал мой отец, мамина семья пережила жуткую эвакуацию. Но родителей было уже не расспросить, а только теперь я знал, что мне надо узнать! И вот передо мной стоял Павел Осипович, все испытавший на своей шкуре. И я слушал теперь его, фронтовика, другими ушами, смотрел на него, фронтовика, другими глазами: репетиции военного спектакля в Омской драме у меня начинались через месяц. Он направил меня по единственно верному пути — абсолютно личного чувствования и вчувствования в материал.

-

В прошедшие выходные Петербург отмечал юбилей Сергея Довлатова. Отмечал в театрах и в кино, в лекториях и выставочных залах, отмечал лекциями, презентациями, круглыми столами. Но настоящим средоточием праздника стала улица Рубинштейна. И в этой локации особый смысл кроме традиционного мемориального, потому что нет сейчас в Петербурге другого такого места, где бы ты в любое время суток не встретил хоть одного знакомого лица петербургской арт-тусовки. А значит, и дух Довлатова незримо витает над всеми здешними рюмочными и барами.

В воскресенье дождь начинался, переходил в ливень, снова затихал — но поток гуляющих по Рубинштейна не ослабевал. По школе, где учился Довлатов, водили квесты. С эстрады, установленной в курдонере Рубинштейна 1, актеры и просто прохожие читали полюбившееся из Довлатова. А ближе к вечеру те же тексты, но уже записанные, можно было послушать и даже пропустить через себя в одной из боковых арок двора, где пять участников в резиновых галошах, с прицепленными на запястья датчиками превратили себя в сверхпроводников. Возьмешь его за руку — начинает звучать текст рассказа. Возьмешь сразу двоих — и вот два речевых потока звучат параллельно, усиленные динамиками, наслаиваются друг на друга, спорят, соревнуются. А то и вовсе пять-шесть монологов сливаются в многоголосый шум.

-

«Go down, Moses» на Хельсинкском фестивале.

Режиссер и художник Ромео Кастеллуччи.Ежегодно в конце августа — начале сентября в Хельсинки проходит фестиваль с нехитрым названием «Хельсинкский фестиваль» и насыщенной программой концертов, лекций, спектаклей, дегустаций, перформансов, дискуссий, танцевальных вечеров, философских дебатов, световых шоу и кулинарных поединков. В театральной секции фестиваля этого года Ромео Кастеллуччи, несомненно, хедлайнер. Но, можно ли произнести такое вслух, Go down, Moses — самый традиционный спектакль этой театральной программы. Эта крамольная мысль приходит в голову, когда по дороге к зданию Национального театра Финляндии, что на Раутатиентори (Железнодорожной площади), на ведущей к ней Кескускату (Центральной улице) упираешься в перформанс аргентинца Фернандо Рубио: шесть белоснежных двуспальных кроватей, стоящих в ряд. В них несколько зрителей возлежат бок о бок с перформерами и то ли дремлют, то ли только делают вид под пристальными взглядами и вспышками фотокамер. Где-то неподалеку гуляют участники Remote Helsinki, очередной бродилки Rimini protokoll, а по городской больнице путешествуют зрители спектакля Вальттери Райекаллио «Нейромант». Вот и получается, что за традиционный театр на фестивале отвечает играющийся на главной театральной сцене города, в прекрасном замке в стиле национального романтизма, спектакль Ромео Кастеллуччи Go down, Moses.

-

Театральная лаборатория в Кемеровской драме

Пьесы, выбранные режиссерами для лаборатории в Кемерово, которая состоялась в последнюю декаду августа, дали повод к всевозможным шуткам внутри театра. «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона, «Калека с острова Инишмаан» Мартина Макдонаха и «Ночь Гельвера» Ингмара Вилквиста. Во всех трех текстах действуют персонажи с физическими или психическими особенностями, во всех трех текстах речь идет о подвижном понятии нормы, о нетерпимости, об узости массового мышления. Впрочем, если подумать, в этом совпадении есть и своя логика — обнаружившийся интерес режиссеров-дебютантов к болезненным текстам и острым темам. Хотя обобщения всегда лукавы, и между хитовой мелодрамой Гибсона и черной трагикомедией Макдонаха сложно провести существенные параллели. Ну, разве что безжалостный ирландец играет с жанрами, и мелодраматическим штампам тоже изрядно достается.

-

«Гроза». А. Н. Островский.

Театр «На Васильевском».

Режиссер Владимир Туманов, художник Семен Пастух.В начале сентября открывает сезон театр «На Васильевском». Рассказываем о премьере театра из прошлого сезона.

На сцене — мрачный дом со следами ржавчины на стенах и единственным открытым освещенным окном; дверь с предупреждающим значком в виде молнии; островки луж — то ли от дождя, то ли от обмелевшей Волги; в углу кем-то брошенная или потерянная детская кукла. А в центре этого небольшого двора-колодца, как главный памятник на центральной площади, — оставленная на куче песка лодка, символ несбывшихся надежд обитателей города К. (сценограф Семен Пастух). И в этой никуда и никогда не поплывущей лодке сосредоточилась вся жизнь чудаковатых персонажей «Грозы» Театра «На Васильевском».

-

Вечером 29 августа на канале «Культура» фильм Аудрониса Люги «Эймунтас Някрошюс: Отодвигая горизонт». О нем — статья Евгении Тропп из № 82 ПТЖ.

Мы такого Някрошюса не видели и не слышали.

Облик режиссера, хотя бы раз в год появляющегося в России, на фестивалях «Балтийский дом» или «Сезон Станиславского», таков: кажущийся нелюдимым человек, на пресс-конференциях сидящий где-то с краю, обычно произносящий не более одной-двух фраз — отнюдь не формальных, но очень кратких, «концентрированных». Он никогда не выходит на сцену кланяться вместе с артистами, кажется, что публичность своей профессии он вообще переносит с трудом.

-

В архиве появился № 12. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Война близко». По текстам Д. Бела, М. Равенхилла и Е. Греминой.

Театр. doc.

Режиссер Елена Гремина.Елена Гремина, взявшаяся персонально спасать свой театр и взвалившая на себя еще и груз режиссера, от раза к разу совершенствует постановочную технику. Нынешний спектакль более организован, в нем меньше необязательного, расслабленного, артисты чувствуют форму. Яснее всего это чувствуется в первой части, где воспроизводится дневник жителя Луганска. Обычный мелкий коммерсант прислал его именно в московский театр, вероятно, понимая, что только тут его поймут и выразят позицию без примесей идеологии. Такой дневник мог бы составить Беранже из «Носорогов» Ионеско. Автор дневника Дмитрий Бел начинает с того, что, например, совпадает и с моей точкой зрения: чума на оба ваши дома, «я не верю никаким государственным мужам». И вот такой человек бесхитростно и спокойно взирает на то, как медленно война захватывает его город. И уже выпускной бал дочери празднует на кухне. Почему важна параллель с «Носорогами»? Потому что человеческое сознание, как и в осмыслении фашизации континента в 1930-х, до самого конца оттягивает понимание того, что «война близко».

-

Мастерскую Дмитрия Брусникина называли и «самой многообещающей», и «самой востребованной» труппой 2015 года. О преподавании на курсе говорили как об экспериментальной педагогике. С Мастерской работали и работают многие молодые, но уже известные режиссеры. Ее спектакли можно увидеть на самых авангардных площадках Москвы: «Боярские палаты», «Практика», «Театр.doc», Центр им. Мейерхольда, ДК «Трехгорка», завод «Кристалл»... Кажется, уже не осталось ни одного направления современного театра, в котором ребята не попробовали бы свои силы, кроме того они участвуют в перформансах и снимаются в кино. Этот разговор с Дмитрием Брусникиным — очередная попытка понять феномен стремительного взлета его последнего курса и узнать, что ждет зрителей в новом сезоне.

-

«Шелк». А. Барикко.

Ростовский молодежный театр.

Режиссер Михаил Заец, художник Никита Сазонов.Для большинства людей Япония и сегодня загадочное далеко, которое вряд ли доведется когда-нибудь увидеть своими глазами. А уж полтора века назад (время событий, происходящих в коротком романе А. Барикко) эта страна была недоступна для европейцев и казалась запечатанной навеки. Молодой человек Эрве Жонкур с божьей помощью должен был сделать военную карьеру, но, поскольку в дни, когда решалась его судьба, господь был занят другими делами, юношу повело совсем в другую сторону. Именно в эту Японию за семью замками.

-

Минувший уикенд в Казани прошел под знаком Дней уличной культуры, организованных Фондом поддержки современного искусства «Живой город» и Центром современной культуры «Смена».

Правильно, конечно, было бы написать, что организаторы фестиваля еще учатся, что только через тернии можно прорваться к звездам, что нужно долго играть в «горячо — холодно», прежде чем добьешься оптимальной температуры. Но если писать не правильно, а честно, — все у них получилось с первой попытки. Уж и не знаю, в чем тут дело... Возможно, в увлеченности руководителей «Живого города» Дианы Сафаровой, Инны Ярковой и Артема Силкина, решивших круто развернуть и обогатить культурную жизнь Казани. Возможно, в поддержке нынешних властей Татарстана, заслуживших репутацию культурных прогрессистов. Возможно, в мудром прищуре куратора фестиваля, многоопытного Олега Лоевского. Но сразу вышло «горячо» — примерно вровень с царившей в Казани аномальной жарой в тридцать пять по Цельсию.

комментарии