-

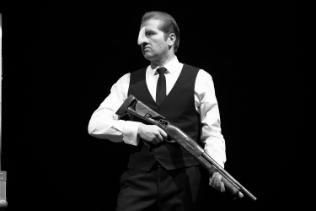

«Опера нищих». По мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищего»

Московский академический театр сатиры на фестивале «Балтийский Дом»

Автор сценической версии и режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга ШаишмелашвилиВ этом году у XXVIII фестиваля «Балтийский Дом» подзаголовок «Элементарный театр». Имеется в виду не простота, а таблица элементов Менделеева, современный театр как расклад базовых явлений в их чистом, беспримесном виде.

Когда выйдет этот текст, зрители уже увидят «Цинк» Эймунтаса Някрошюса. На очереди спектакли Дамира Салимзянова, Оскараса Коршуноваса, Иво ван Хове и др. А открыл фестиваль спектакль московского Театра Сатиры «Опера нищих». Есть повод пошутить, что первый элемент таблицы оказался самым элементарным, однако народный театр не всегда примитивен, а вульгарность какой-нибудь оперы буффа возведена в эстетический канон. «Опера нищих», поставленная когда-то петербуржцем, а теперь главным режиссером новосибирского театра «Старый дом» Андреем Прикотенко, который сам переписал текст комедии Джона Гея (тот же прием режиссером использован в новосибирском «Гамлете/Социопате»), приспособив его к сегодняшним реалиям, так что Мэкхит стал Максом, Полли — Полиной, а Пичем — авторитетом по кличке Топор. Впрочем, кем бы ни были жители современной Москвы, ментами или бандитами, говорят они на узнаваемой уголовной фене.

-

«Ревизор». По пьесе Н. В. Гоголя

Театр «Суббота»

Режиссер Андрей Сидельников, художник Николай СлободяникВ начале этого театрального сезона по стране прокатилась волна «Ревизоров» (см. тексты Олеси Кренской и Оксаны Кушляевой). Все эти постановки (судя по фотографиям, анонсам и рецензиям) объединил подход к русской репертуарной классике — осовременивание, актуальные вставки, подчеркнуто игровой способ подачи текста, персонажей, отдельных (знакомых со школьной скамьи) реплик и монологов.

-

С 15 по 22 сентября в Петрозаводске проходил фестиваль «Лифт. Карелия. Молодой театр».

Постановки драматические и кукольные, танцевальные и перформативные, мастер-классы, семинары, обсуждения и карельский колорит... Фестиваль позиционировал себя как фестиваль молодого театра. Соответственно, особое внимание уделялось возрасту участников, что совсем не гарантировало актуальности звучания.

-

«Romeo & Juliet, или Милосердная земля» по мотивам пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и романа Д. Верхюлста «Библиотекарь»

БДТ им. Г.А. Товстоногова, вторая сцена

Режиссер и автор текста Люк Персеваль, художник-постановщик Катрин БраккПушкинский императив, требующий судить художника «по законам, им самим над собою признанным», казалось бы, давно должен был стать аксиомой. Между тем получается это далеко не всегда. И прочный плен собственных художественных пристрастий преодолеть удается с трудом. Даже когда не близкое тебе по языку произведение обнаруживает свою самость и значительность.

-

«Дети солнца». М. Горький

Новосибирский театр «Красный факел»

Режиссер Тимофей Кулябин, художник Олег ГоловкоНовосибирские «Дети солнца» — история о шести абсолютно чеховских персонажах горьковской пьесы. Место действия — преподавательский корпус кампуса Стэнфордского университета (как, интересно, мы бы узнали об этом, если бы не программка?). Время действия — почти наши дни, а именно канун нового года-тысячелетия, 1999/2000. Тогда все ждали конца света. И, кажется, он все таки наступил.

Спектакль Кулябина расставил точки над «і» в рассуждениях о неактуальности горьковских пьес: сместил акценты, превратив тем самым «запылившееся прошлое» в живое настоящее. Режиссер сознательно перенес действие в очередное переломное время. «Переломы» в нем, конечно, не те, что у Горького: нет за окном сметающей все на своем пути «Первой русской» революции, но есть революция технологическая. Есть ощущение радикальных перемен и неминуемого конца. Ожидание миллениума породило тогда уйму предрассудков, надежд, опасений и страхов. Бо́льшая их часть не оправдалась, но ощущение конца отчего то не исчезло.

-

«Бабы». Курсовое сочинение по рассказу А. П. Чехова.

Мастерская В. М. Фильштинского, третий курс (РГИСИ)Почти полтора часа, без антракта, конечно. Рассказ — десять с небольшим страниц, превратить его в длинный спектакль невозможно. И полутора часов много. Есть риск, что получится монотонно и скучновато. Впрочем, такой риск есть всегда при попытке инсценировать «старую» прозу. Тут и ученость, и наивный восторг — капканы, расставленные со всех сторон и особенно опасные для начинающих артистов.

Взяли текст — вроде как даже и нарочитый. С рассказом в рассказе, значит, выстроенный «на приеме». А вроде и безусловный, всамделишный, из «простого быта». Так что сшить «народность» и «философичность» — может выйти белыми нитками.

-

«£¥€$ (Ложь)»

Интерактивное шоу о деньгах на фестивале «Александринский»

Режиссер Александр Девриндт (Alexander Devriendt)

Продюсер российской версии Федор ЕлютинКазалось бы, что увлекательного и будоражащего может быть в биржевых сводках, данных хедж-фондов и венчурных проектов, в цифрах и буквах, непрерывно прыгающих туда-сюда на огромных табло или едущих бесконечной лентой на плазменных экранах? Но сначала кинематограф обнаружил в финансово-экономическом сюжете потенциал триллера (например, «Предел риска») и психологической драмы с сатирическим запалом (например, «Уолл-Стрит», «Игра на понижение»), а затем и театр оценил возможности, сами идущие в руки. Бельгийская театральная компания Ontroerend Goed придумала и поставила шоу про деньги «£¥€$ (Ложь)», за что в прошлом году получила первый приз на Edinburgh Festival Fringe. В этом году «Ложь» привез в Москву и успешно, впрочем, как всегда, реализовал импресарио Федор Елютин. Петербургской публике отвели на знакомство с шоу и самоисследование два дня и четыре спектакля.

-

Музейно-театральный проект «Хранить вечно» Центральный выставочный зал «Манеж»

В Манеже — замечательный музейно-театральный проект Андрея Могучего, Веры Мартынов и Владимира Раннева «Хранить вечно!». Почему-то очень ненадолго, только на три недели, только до 8 октября, хотя проект крайне дорогостоящий, успешный и посещаемый. Может, все же продлить?..

Театр в музее — сложная и разнообразная в своих вариациях тема. Моделей — множество.

Музей как театр — тоже тема, и, например, более сильного и вполне театрального впечатления, чем концептуально развивающееся пространство в Еврейском музее Берлина, — в моей жизни не было.

-

«Мам_привет»

Молодежный театральный центр «Космос» (Тюмень)

Режиссер и художник Виктория Привалова, драматург Евгений КазачковСпектакль, жанр которого создатели определяют как «экспириенс», собран из документального материала — детских воспоминаний, связанных с мамой. Актер исключен, вся ответственность за действие лежит на зрителе, перемещающемся от точки в точку, от наушников к наушникам. Он волен выбирать, что слушать сейчас, а что потом, что до конца, а что — нет. У каждого сложится свой спектакль, свой экспириенс. Для меня он стал довольно стрессовым опытом встречи с собой здесь и сейчас.

-

С 27 по 30 сентября в Петербурге пройдет III Всероссийский фестиваль-конкурс любительских театров «Невские театральные встречи». В этом году он посвящен памяти Елены Иосифовны Брун — человеку, очень важному и дорогому для всего сообщества театральных любителей. Сорок лет отдала она работе в Ленинградском областном Центре народного творчества, множество коллективов поддержала, бессчетное количество фестивалей и смотров провела. Год назад Е. И. Брун не стало. Сегодня мы публикуем материал о ее жизни, созданный на основе бесед с Еленой Иосифовной ее коллеги, театроведа Розалии Самигуллиной.

-

Сегодня и завтра на фестивале «Александринский».

«Река Потудань». А. Платонов

Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина на фестивале «Александринский».

Режиссер Сергей Чехов, художник Анастасия Юдина.«Река Потудань» в Псковском театре — пространство свободных ассоциаций. Соответствия визуального, акустического рядов тексту — всегда непрямые, неоднозначные. Речь, музыка, среда, физическое действие согласованы в высказывание не вербального, а скорее иероглифического плана, герметичное и вместе с тем открытое толкованиям.

-

Галина Брандт и Алексей Гончаренко о программе фестиваля

-

«Ревизор». Н. В. Гоголь.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Режиссер Петр Шерешевский, сценография и костюмы Александра Стройло.«Ревизор» Гоголя давно не текст-лакмус. И ежегодно созревающий по всей стране урожай «Ревизоров» говорит только о том, что театры снова и снова подручными средствами осваивают «школьную программу».

Но спектакль Петра Шерешевского и Псковской драмы очевидно другой. Не потому, что зритель в основном смотрит на полиэкран, а не на сцену, и даже не потому, что уездные чиновники здесь такие узнаваемые и родные, а потому, что это очень страшный спектакль.

-

«Сирано де Бержерак». Сценическая редакция Н. Рощина и А. Демидчика на основе подстрочного перевода М. Зониной одноименной пьесы Э. Ростана.

Наутро после премьеры «Сирано» вспомнился старинный театральный анекдот, сочиненный в ту пору, когда актерам императорских театров приходилось в один вечер играть по два спектакля — публика требовала после драмы шутки, водевиля, театрального дивертисмента. В анекдоте этом актер, играющий Тихона, склоняется над мертвой Екатериной из «Грозы» и вместо «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить...» шепчет «Хорошо тебе, Катя, а мне еще водевиль играть». Не знаю, что шепчут мертвому Сирано участники шоу Монфлери, которые начинают играть историю про Купидона и пастушка, когда еще не остыло тело бедного влюбленного, но очевидно одно: Николай Рощин поставил два спектакля в один вечер, и какой из них дороже режиссеру — вопрос спорный и важный. Может ли один существовать без другого? Зачем режиссер разрушает двухчасовой, возможно, свой самый совершенный, безупречный спектакль, вынося на сцену после формального окончания пьесы Ростана 30-минутную вампуку, шоу Монфлери с острым политическим подтекстом — совершая кунштюк, которому радостно аплодируют любители постдраматической иронии и навязчивой политизации? Не слишком ли для бедного Сирано, которому и так «вырвали» язык, лишив его главного оружия — его поэзии?!

Александринский театр.

Режиссура и сценография Николая Рощина. -

«Снегурочка». А. Н. Островский.

Театр Наций.

Режиссер Олег Долин, сценография и костюмы Евгения Панфилова.«Снегурочка» — первый из запланированных детских спектаклей в Новом пространстве Театра Наций — на площадке, которая позиционируется как поле для эксперимента. Поэтому ждать от постановки Олега Долина традиционного утренника в лаптях и сарафанах под музыку Римского-Корсакова не стоит.

Сценическое пространство — черный куб, зрители сидят на скамейках по четырем сторонам, оставляя лишь небольшие проходы для появления артистов. Все близко, и все превращено в Берендеево царство: зрители — берендеи, актеры — берендеи, все вместе, в одной истории. И это для детей очень важно — не смотреть, а играть, со-играть. При этом в «Снегурочке» нет панибратства и агрессивного интерактива (этим часто грешат детские спектакли): Леший, слушая через стетоскоп сердца мальчиков и девочек, тактично, почти незаметно, полукивком, взглядом спрашивает разрешения.

-

«Молодость». По мотивам пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне».

Тюменский Большой драматический театр.

Режиссер Данил Чащин, художник Дмитрий Горбас, художник мультимедиа Михаил Заиканов.Любите ли вы Паоло Соррентино так, как люблю его я? Данил Чащин, кажется, любит.

Он переносит действие пьесы в загородный пансионат, обрамляя его виньетками из праздной жизни постояльцев. Режиссер лихо купирует и переписывает «Месяц в деревне», умещая его в двухчасовой спектакль. Впрочем, Станиславский тоже когда-то отнесся к этому тексту без особого пиетета. Героям Чащин щедро добавляет десяток лет (ну, в эпоху эскапизма рассказывать про старость в 30+ смешно).

-

Лаборатория 40+ на фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»

Центральным событием фестиваля «Артмиграция» стал одноразовый показ спектакля Алексея Размахова, драматурга Екатерины Бондаренко, художника Екатерины Злой, хореографа Алексея Щербакова и так называемой Лаборатории 40+ в Боярских палатах СТД РФ.

Прекрасная идея: собрать в лабораторной работе 13 артистов в возрасте за 40 лет из разных городов России, попытаться поэкспериментировать уже в неюные годы без непременного конечного результата.

-

Т. Сапурина. «Банка сахара».

Томский ТЮЗ.

Режиссер Павел Зобнин, художник Евгений ЛемешонокИнфоповод? Главным режиссером Томского ТЮЗа в этом сезоне стал Павел Зобнин.

Это прозаическое событие следствием своим имело самолет с пересадкой, двенадцать часов дороги и шесть спектаклей последнего времени, которые театр показал «затактом» к официальному открытию сезона с новым главным режиссером (тут как-то странно: спектакли играют, зал полный, а официально откроются только в октябре).

-

В последние дни августа уже во второй раз Большой театр кукол провел лабораторию по новой детской литературе. Из прошлогодней на малой сцене закрепился «Мой дедушка был вишней», а заявленная в репертуар , а «Аделаида, крылатая кенгуру» так и не появилась на сцене — ни на малой, ни на большой.

Возрастные ограничения для читателей и зрителей в первой лаборатории были не столь важны, как в этой. Теперь возраст предполагаемого зрителя «3+», и спектакль ищут на большую сцену. Зритель меньше, а сцена больше. Новые тексты могут обогатить театр для детей новыми темами, которые все никак не просочатся на сцену.

-

«Слава». В. Гусев.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Константин Богомолов, художник Лариса Ломакина«Слава» Константина Богомолова — блистательный спектакль, каких мало.

«Слава» Константина Богомолова — виртуозный акт глумления надо мной как зрителем.

Вот такой чудесный сплав.

комментарии