-

«872 дня. Голоса блокадного города». А. Адамович и Д. Гранин. Театр «Суббота». Режиссер Татьяна Воронина, художник Елена Жукова.

Идти на спектакль о блокаде не очень-то хотелось из-за всевозможных страхов. Смогут ли создатели избежать спекулятивности, пафоса, сентиментальности и пошлости, обращаясь к этой по-прежнему больной странице нашей истории? Как вообще сейчас ставить спектакль на эту тему, если она заезжена, затерта до дыр, скомпрометирована всеми «ветеранскими» мероприятиями — от утренников в начальной школе, слезливых «датских» ретро-спектаклей больших театров до тошнотворных концертов пожилых звезд эстрады по Первому каналу? Как говорить о блокаде, чтобы мурашки не продирали спину от неловкости за тех, кто говорит? Какими театральными средствами? Как играть это современным актерам? И о чем мог бы быть очередной «блокадный» спектакль?

-

В Каменске-Уральском прошла лаборатория Театра Наций по современной драматургии при поддержке Министерства культуры РФ

Оказавшись впервые на лаборатории по современной драматургии Театра Наций, я ощутила, какая это бомба. Каменск-Уральский театр «Драма номер три», в котором проходила лаборатория, хорошо мне, живущей от Каменска в двух часах езды на автобусе, знаком. Вполне хороший театр с чудным художественным руководителем, энтузиастом Людмилой Матис, с достойным репертуаром, с неплохой труппой... Взорвалось! После пяти дней мастер-классов — Батраза Засеева (сцендвижение), Егора Архипова (сценречь) — и работы над традиционными для лаборатории тремя показами современных пьес с режиссерами Кириллом Сбитневым, Дмитрием Зиминым и Алексеем Логачевым я увидела потрясающую труппу, живой, полный молодой энергии театр, удивительную атмосферу счастливого товарищества-единения.

-

«Шоу-рум». Драмситком.

Один театр (Краснодар).

Текст Одного театра, постановка Арсения Фогелева.«Шоу-рум» — это не про моду и не про магазин. Это шоу, которое будет идти в одной комнате. С повторениями, раздражающим закадровым смехом и шутками разной степени тяжести, — чтобы в итоге подняться до уровня хорошей комедии абсурда.

Как-то раз в интервью Арсений Фогелев сказал мне, что, по его мнению, ценность современной драматургии преувеличена, и что если записать жизненные монологи актеров, получится лучше любой пьесы. С тех пор он поставил «Иллюзии» Вырыпаева и вообще, кажется, свое отношение к современной драме пересмотрел. Однако замысел коллективного актерского текста не забылся, и вот в августе 2019 года — на фоне нарастающих финансовых проблем театра (собственник здания в два раза поднял аренду) — сочинился «Шоу-рум».

-

«Папа всегда прав». Н. Димитрова, Ю. Дачев по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Уж что муженек сделает, то и ладно».

Театр «Кредо» (София, Болгария).

Режиссер Нина Димитрова, декорации и костюмы Нины Димитровой и Васила Василева-Зуека.Сказка-притча Нины Димитровой вся закутана в теплый белый свитер — из пушистой ткани сделаны и костюмы, и реквизит.

В далекой Дании, которая превращается в условную сказочную страну, вечно живет зима, вся состоящая из свитеров, одеял и теплеющих в синем сумраке фонариков. От этой зимы никогда не бывает холодно, даже если в крыше сплошные дырки, через которые валит снег. А может, дело не в сказочности Дании, а в большой-большой любви, которая и согреет, и накормит, и никогда не обидит, в которую тоже можно завернуться, как в большое пушистое одеяло, и спрятаться от любого мороза.

-

В последний день лета и в первый день осени в подмосковном городе Сергиев Посад состоялся 1-й Международный фестиваль уличных театров «Петрушки мира».

Театр Петрушки — русская народная комедия, претерпевшая и забвения, и возрождения. Ее переосмысляли в послереволюционное время, забывали, снова извлекали из своей памяти в эпоху оттепели (тогда, в 60-е годы, родилось целое движение — были организованы фольклорные коллективы, создавались научные труды). Петрушка пережил разные времена и дожил до того, что, благодаря Михаилу Ярушу и Андрею Шавелю, сегодня в его честь появился целый фестиваль. Когда-то без представления этой перчаточной куклы не проходили ни одна ярмарка и ни одно народное гулянье. Петрушка — дурак, балагур, жестокий паяц, бессмертный насмешник, смеющийся и высмеивающий, веселящийся и веселящий, побеждающий и чертей, и врагов, и даже саму смерть. Нос крючком, колпак торчком, нахальный и удачливый — таков был любимец публики. И, как оказалось, таким плут и остался в каждой из своих вариаций.

-

Григорий Козлов поставил спектакль «Чайка» в Свердловском академическом театре драмы год назад. Сегодня его покажут на «Реальном театре», а мы публикуем рецензии Галины Брандт и Льва Закса из № 94, который еще не выложен на сайт.

-

В Красноярском ТЮЗе завершился «Арт-маркет» — беспрецедентный с точки зрения театрального менеджмента эксперимент, инициированный художественным руководителем Романом Феодори и директором Наталией Кочорашвили. «Арт-маркет» — открытый конкурс творческих заявок на создание детского спектакля большой формы. Конкурс впервые проходил в два этапа с 15 апреля по 9 сентября 2019 года совместно со Всероссийским фестивалем-лабораторией «Колесо», учрежденным СТД РФ и РАМТ.

-

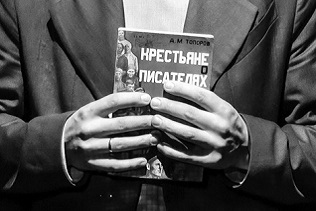

Шестой фестивальный день «Реального театра» продолжается спектаклем Томского ТЮЗа в постановке Дмитрия Егорова — «Крестьяне о писателях». В прошлом году Юлия Бухарина и Мария Кожина побеседовали об этом спектакле. Публикуем текст из № 93.

-

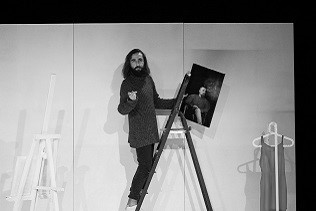

«Процесс». Ф. Кафка.

Новый театр (Варшава) в рамках Театральной олимпиады.

Режиссер Кристиан Люпа.«Процесс» — завораживающий сюрреалистический спектакль, он выстроен по законам сновидения, в систему отражений включены и зрители, и режиссер, сам Люпа, чей живой «комментарий» вклинивается в действие. «Комментарий» — то эмоциональными вскриками, то подпеванием музыке, то односложным обозначением задач актеру, то неясным бормотанием — как «голоса» в голове главного действующего «лица». То есть, не «лица», а проекций Франца Кафки в Йозефе К. (его вымышленном alter-ego) и артисте Анджее Клаке, и в двойнике — втором Франце, в артисте Марцине Пемпуще.

-

Сегодняшний день «Реального театра» начинается с танцев: театр post покажет спектакль «Диджей Павел». А мы вспомним текст Надежды Стоевой.

-

О спектаклях Няганского ТЮЗа

Нягань — молодой город, выросший из леспромхозовского поселка Нях, название которого на русский переводится как «смех», «улыбка».

Культурным центром сегодняшнего «города улыбок» с населением около 60 000 человек стал Театр юного зрителя. Ему принадлежит вместительное здание на окраине, но там уже несколько лет идет реконструкция. Пока театр ютится в старом здании школы, где удалось оборудовать большой зал (рассчитанный на 60 мест) и малый. Как и полагается театру малого города, Няганский ТЮЗ — настоящий семейный театр, в его репертуаре есть спектакли для зрителей от 0 до «бесконечности», отличающиеся жанровым разнообразием.

-

Сегодняшний день фестивальной программы завершается спектаклем Дмитрия Егорова «Транзит. Остановите музыку». Публикуем тексты Оксаны Кушляевой и Романа Сенчина.

-

О спектакле Дамира Салимзянова, который покажут сегодня на фестивале «Реальный театр», писала Оксана Кушляева.

-

Сегодняшний день фестивальной программы открывается спектаклем Никиты Гриншпуна

«Человек из Подольска». Читаем текст Марии Кожиной, написанный после премьеры в омском Пятом театре. -

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Театр post в программе фестиваля «Реальный театр». Публикуем текст Юлии Осеевой о спектакле Дмитрия Волкострелова.

-

«Евгений Онегин». А. С. Пушкин.

Екатеринбургский Театр юного зрителя на фестивале «Реальный театр».

Режиссер Ксения Кузнецова, художник Анатолий Шубин.Перед показом я коротала время, разгадывая кроссворд в «Реальной газете». Один из вопросов звучал так: «Сколько Онегиных в спектакле екатеринбургского ТЮЗа?» Судя по программке и количеству букв в загаданном слове, правильный ответ «три». Но за спектакль я каким-то чудом насчитала пять Онегиных. Не сложно было ошибиться в подсчетах. Потому что режиссер Ксения Кузнецова весьма свободно поступила с пушкинским текстом: распределила его практически построчно между всеми действующими лицами. Так, у нас было три официальных (и пять фантомных) Онегина, три Татьяны, старик Ларин, который превратился в генерала, мужа Татьяны, раздваивающаяся няня Лариных, воскресший из мертвых Ленский, которого нетрудно было узнать в одном из кавалеров, и много других волшебных метаморфоз.

-

Сегодня на фестивале «Реальный театр» спектакль «Ревизор». О постановке Петра Шерешевского в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина ПТЖ писал прошлой осенью.

-

«Дети у власти». По пьесе Р. Витрака «Виктор, или Дети у власти».

Новая сцена Александринского театра.

Режиссеры и сценографы Николай Рощин и Андрей Калинин.Помните такие красивые, румяные, кажется, польские яблоки с наклейками, покрытые тонким слоем воска?

Спектакли Николая Рощина тоже ровные, гладкие и не портятся. Как бы режиссер, начиная с «Ворона», ни убеждал, что все тлен и внутри копошатся могильные черви.

Роже Витрак написал свою пьесу, считающуюся эталоном сюрреалистической драмы, в 1928-м. Когда Антонен Арто ее поставил, был скандал, и пьеса сошла с репертуара «Комеди де Шанз-Элизе» через несколько представлений. Специалисты пишут, что автор, с одной стороны, стебал буржуазное общество и чувствительные пьесы, с другой, воткнул пару булавок в бывших коллег-сюрреалистов и Брессона, выведя того в безумце месье Антуане. Однако у авангарда даже еще больше шансов стать музейным, чем у «классической» пьесы. Наверное, потому, что он питается отрицанием предыдущих культурных эпох и ценностей. Поэтому авангард нельзя реконструировать, его можно только переизобрести.

-

Сегодняшний день фестивальной программы открывается спектаклем «Дети солнца» новосибирского театра «Красный факел». О постановке Тимофея Кулябина писала Александра Тетерина.

комментарии